信息化对城市经济发展的作用分析

2011-12-29蒋贵凰王伟华

人民论坛·学术前沿 2011年4期

【摘要】信息技术和信息产业的发展已成为城市化和现代化进程的重要推动力,影响着城市的产业结构、需求空间和文明程度等。通过测度城市信息化指数与经济指标GDP之间的关系,阐述和验证信息化对城市经济发展的作用,提出以信息化促进城市经济发展的建议。

【关键词】信息化 城市经济 关系分析 政策建议

信息化与城市经济的发展

城市作为现代社会中全球经济的网络节点和区域经济中心,在推动国家和区域经济全球化进程中,功能已从全球工业中心、全球贸易中心、全球金融中心等概念向全球信息中心、全球物流中心、全球知识流中心扩展。这个变化过程中,信息化对城市经济发展变得越来越重要,其主要影响体现在以下这三个方面:

信息化对城市经济结构的效应体现在经济活动空间及经济活动组织关系的变化中。在城市经济活动空间方面,由于城市经济活动会随着经济关系网络的发展由城市内部延伸到城市外部,形成跨城市、跨区域乃至跨国界的经济合作体系,使得城市经济活动空间变得更加广阔,更容易融入到全球的市场框架体系中,从而体现出全球化的经济特征。城市经济活动的组织关系通常表现为城市内部的各种组织之间形成的生产关系和竞争关系,这种关系在信息时代主要通过经济运作者之间缔结的互动的信息网络来达成。城市多方主体通过对信息资源的开发和应用,使信息流发挥出对其他要素流动的先导和替代作用。

信息化能够改进城市经济运行模式,提高城市经济运行效率。信息技术在国民经济各个部门和传统行业间具有广泛的适用性和渗透力,能够改造和发挥第一、二、三产业潜藏的生产力,降低物质消耗和交易成本,推动城市产业结构沿着第一、二、三产业的优势地位顺向递进的方向演变,①并不断优化升级,从而增强传统产业经济内部的协同能力,提高经济运行效率。

信息化能够通过信息系统的应用和信息资源的整合提升城市的管理水平。目前,各城市电子政务的施行,已在很大程度上改善和优化了政府的工作流程,实现了部分政府资源的整合和政务信息及数据资源的共享。同时,一些城市以电子政务为基础,开发利用城市管理中有关经济、社会、环境、人口、地理等信息资源,建立起城市公共信息服务系统,为城市的各个领域提供了更加快捷、方便、公平、公正的服务。但由于政府部门的划分和协调不足,政府信息资源的整合和共享度仍然有待提升,只有加强城市政府的信息化建设和应用能力,才能更好地提高政府的办事效率、增强政府信息的透明度,促使城市政府职能由管理型向服务型转变。

信息指数的测算

随着社会信息化发展经过了大规模的“基础设施建设”期,对区域信息化的评价也经历了一个高潮,其中最具代表性和权威性的是国际电信联合会(ITU)②提出的ICT(Information Communication Technology)发展指数评价模型。它包含3个不同的评估指数:一是接入指数(DAI),用以评估世界各经济体在互联网应用方面的接入水平;二是数字化机会指数(DOI),反映国家或地区的数字经济发展水平和机遇;三是信息化状态指标(MID),反映经济体的信息化密度、信息化应用程度和信息化发展水平。

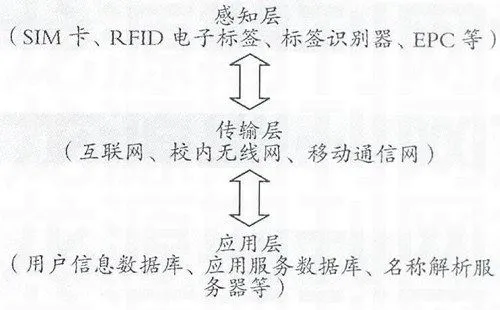

为了从理论上验证信息化与经济发展的密切关系,研究依据信息化评价指标的可操作性原则,结合我国国情和信息化发展现状,以ICT发展指数评价模型为参考,构建信息化指数模型,从信息设施水平、信息流通能力和信息产业发展环境三个方面综合评价城市信息化现状,模型如下图所示。

图中信息设施水平通过固定电话、移动电话、电视和计算机的普及率来测度;信息流动能力通过网民人数、宽带接入普及率、电信业务量、信息消费额等指标进行测度;信息产业发展环境通过人均可支配收入、教育水平、信息产业总产值、信息化投入等相关指标进行测度。对于综合指数的测算,需要解决两个问题:一是指标数据的标准化,二是评价指标在综合模型指数中的权重分配。为此,在测算中借鉴ITU中所用的评价指标的目标值(Goal-post),根据目标值,可对测度经济体的各测度指标按以下定义的分段函数,计算标准化值。

其中,Goalpost是自定义的目标值。Ui为测度指标的标准化值,信息化综合指数及信息设施水平、信息流动能力和信息产业发展环境的分项指数分别为相对应的测度指标的加权求和值。

信息化与城市经济的关系分析

研究选取2006~2008年的城市数据作为研究样本,测算出各城市的信息化指数,分析信息化指数与城市经济发展水平之间存在的关系,并将信息化指数与劳动要素和资本要素对城市经济贡献程度作对比分析。

信息化指数与城市GDP存在很强的线性正相关关系。信息化程度越高的城市,经济体的活动空间更广阔、联系更紧密,运行更有效率,因此经济发展会越好越快。反之,经济发展水平越高的城市,信息化投入越多,实施力度越大,因此信息化发展水平也越好。

信息作为生产要素,对经济发展的贡献远远超过了资本要素和劳动要素,成为拉动城市经济增长的重要原动力之一。研究将各样本的GDP(亿元)、劳动要素(万人)、资本要素(万元)和信息化指数,分别取对数,并进行非线性回归。结果显示信息化指数的回归系数为1.407,远远超出了资本要素的回归系数0.011和几乎接近0的劳动要素回归系数。这里劳动要素对城市经济影响微乎其微的原因在于研究只考虑了劳动总体供给量与经济之间的关系,而我国是人口大国,劳动力总体供给充分。事实上,随着经济的发展,具有不同技能和知识水平的人对经济效益的贡献程度将产生越来越大的区别,这使得城市培养适合社会发展所需的人才,提升劳动者的素质水平和信息素养成为必要。

信息设施水平、信息流动能力和信息产业发展环境等分项指数与GDP均密切相关。其中对GDP贡献值最高的是信息流动能力,其次是信息产业发展环境,最后为信息设施水平。对一个城市来说,要提高信息化的经济效益,应确保完善的信息化硬件设施能够为企业和个人信息的传递提供条件,促使信息更迅速和便捷地流动。信息产业发展环境的重要性体现在它会通过改变人们的信息素养,影响城市信息化发展速度和社会的接受水平,间接发挥信息系统所带来的强大经济效益。发展环境对信息化建设的作用有着一定滞后性,只有发展环境不断完善,信息化才能发挥更长远的经济效益。

以信息化促进城市经济发展的政策建议

基于信息化对经济发展的重要推动作用,城市应该逐步建立政府、企业与公众之间的信息共享平台和良性互动机制,发挥信息化在协调政府、企业与公众间的关系,促进城市经济和社会可持续发展中的作用。

加大信息基础设施投入,进一步提升信息流通能力。信息基础设施是信息化发展的硬件基础,是信息化发展的重要载体,只有拥有先进的信息基础设施,才能充分发挥信息所带来的巨大经济效益。因此,城市应加大信息基础设施投入,进一步完善信息化所需要的基础设施,从硬件上确保信息资源能够实现共享和互联互通,提升城市信息流通能力。

优化信息化基础设施建设,加强信息流动和应用能力,提高信息化投资效益。相对于信息设施水平这一“硬件设施”来说,信息流动能力作为“软能力”更为重要,它直接关系到是否充分利用信息,发挥信息应有的效能。为此,城市需要从应用的角度对信息基础设施建设进行统筹规划,统一建设、统一管理。确保信息化基础设施建设的合理性,减少重复建设和不必要的浪费。同时通过有效途径,及时将基础设施改善情况传递给公众,确保信息基础设施的使用效率和经营水平,提高信息化投资的效益。

优化信息产业发展环境。信息产业发展环境的优化,首选需要改善行业协会的运作方式和运作效率。作为中介服务机构的行业协会应逐步建立行业信息资源共享机制和交换机制,促进行业内有序竞争与合作,提高行业的信息化及电子商务应用水平。其次,努力提高全民信息技术应用技能,城市政府的职能部门应进行政策研究和标准制定,积极做好信息化发展的规划与建设,促进信息技术的研发和宣传工作。同时,运用自己强大的教育优势,培养市民信息化素养和信息化意识。(作者单位分别为:北京城市学院;北京市通州区西集镇老庄户村党支部)

注释

①吴伟萍:“试论城市信息化对网络经济的推动力”,《南方经济》,2004年第10期。

②Measuring the Information Society:The ICT Development In