我国青少年体质健康发展报告

2011-12-29吴键

中国教师 2011年20期

伴随我国社会经济的快速发展,青少年体质健康问题日益受到广泛关注。教育部等部委从1979年开始组织实施“中国学生体质与健康调研”(以下简称“体质调研”)。其后,1985年至2005年,又5次组织全国范围的学生体质健康调查,对学生体质健康状况进行了持续、系统的调研、监测,建立了完善的中国学生体质健康调研制度。体质调研显示,从1985年至2005年,总体上中国学生的形态发育水平不断提高,营养状况得到改善,常见病患病率持续下降。但是,耐力、力量、速度等体能指标有明显下降趋势,肺功能持续降低,视力不良率居高不下,城市超重和肥胖青少年的比例明显增加。[1]

青少年体质健康问题解决不好,将对我国建设人力资源强国战略构成威胁。青少年时期的体质健康问题,将对中老年的身体健康构成巨大威胁。青少年时期的肥胖、呼吸和心血管系统机能的下降,是导致和诱发中年后糖尿病、冠心病等多种高致命性疾病的原因。因此,青少年体质健康不能有效改善,从人的生涯发展看,将大大降低中老年的生活质量;从社会经济发展的角度,将大大增加今后国家医疗和养老经费的支出。

我国政府对青少年体质健康十分重视,采取了一系列措施提高学生体质健康水平,力图有效解决学生体质健康突出问题。2007年5月7日中共中央国务院下发了《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》,在全国实施了以“阳光体育”为核心的一系列增强学生体质的健康的措施。为了追踪调查我国学生体质变化的情况,中央教育科学研究所体育卫生艺术教育研究中心、教育部学生体质健康标准数据管理中心研究部对2007年至2010年全国大中小学近10万所学校,约1亿学生的体质测试成绩(采用的是《国家学生体质健康标准》)进行了分析统计,同时,对教育部直属大学一年级新生按照生源地分类进行验证分析,形成了《2008—2010年国家学生体质健康标准测试数据分析报告》(以下简称“《分析报告》”)。结果表明,从2008年到2010年,总体上,学生的测试成绩逐年提高。从2008年至2009年,平均提高了5.31分。与2008年数据相比较,2010年学生体质分数等级分布比例整体好于2008年,及格率有所提高,特别是优良率提高明显,由52.80%增长到56.24%。这表明,我国学生体质健康改善出现了转机,下降速度得到遏制。但是,尽管如此,《分析报告》显示,由于长年积累,我国青少年体质健康状况依然严峻,体质健康问题仍然突出。

一、中国学生体质健康问题仍然突出

1985年至2005年,5次大规模中国学生体质与健康调研显示,中国青少年学生在身体形态、生理功能和身体素质的多个指标呈现出不同程度的水平下降现象,特别是从1995年到2005年这十年,部分指标的下降呈加速趋势。《分析报告》显示,2008年以来,学生体质健康下降趋势得到一定程度遏制,但整体上反映出来的指标值仍然令人担忧,特别在以下指标上,显现的问题十分突出。

1. 肺功能指标维持低水平

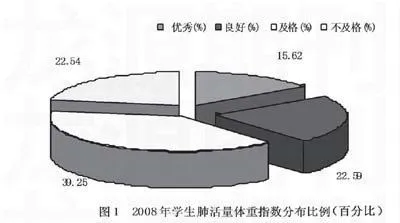

肺活量/体重指数可以一定程度反映人的肺功能。“体质调研”显示,从1985年至2005年20年间,肺活量和肺活量/体重指数在总体上呈下降趋势。《分析报告》显示,2008年学生的肺活量/体重指数分布,优秀率为15.62%,良好率为22.59%,及格率为39.25%,不及格率为22.54%(见图1)。2010年各年龄组测试结果与2008年相比9Aaab1HxlKtb86skjHhF+HygjPsUGpYs+1qRnFUja2Q=,整体水平略有提高,不及格率降至20.08%,但是,肺功能总体水平仍然处于较低水平。

2. 超重和肥胖现象严重

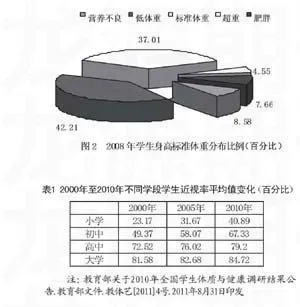

《分析报告》显示,2008年学生不同营养状况检出率营养不良占8.58%,低体重占42.21%,标准体重占37.01%,超重占4.55%,肥胖占7.66%。2010年统计显示,肥胖、超重分别为9.41%、5.05%,表明由营养过剩导致的肥胖和超重情况又有所增加。(见图2)

1985年“体质调研”显示,当时,超重和肥胖问题并不突出,而学生体重不足的问题比较突出,男女生分别占28.9%和36.1%。2010年统计显示,体重不足的男女生分别占38.88%和35.89%。

从《分析报告》的结果看,当前,青少年群体营养状况呈现典型的“双峰现象”,即超重和肥胖问题十分突出,营养不良和低体重继续存在。

3. 近视发生率继续增加

“体质调研”显示,从1979年至2005年我国学生视力不良的发生率不断增加。1985年7~22岁汉族学生视力不良率平均为34.26%。但此后,视力不良率呈现持续快速增长倾向。1995年学生视力不良率平均超过50%。1999年青少年近视发生率上升至世界第二位,仅次于当年“近视第一大国”日本。2005年的调查显示,学生近视率居高不下,小学生为31.67%,初中生为58.07%,高中生为76.02%,大学生为82.68%。至2010年,中小学生近视率又呈现全面增长趋势。(见表1)

2008年北京市10万余名初三学生参加了中招体检,结果显示,69.28%的学生视力不良,即裸眼视力低于5.0。2008年上海市102万余名中小学生视力检查结果显示,50.59万人视力不良,其中,高中学生视力不良达到80%以上。2008年,湖南大学新生入学视力检查发现,近视率竟然达到87.22%。

4. 速度、力量素质增长趋于停滞

速度、爆发力、力量素质是人体运动能力的重要基础。“体质调研”显示,1995年至2005年,学生身体素质中反应速度素质的50米跑成绩,反应爆发力素质的立定跳远成绩和反应力量素质的引体向上、斜身引体、仰卧起坐成绩,除了速度素质下降幅度较小外,其他素质均有明显下降。

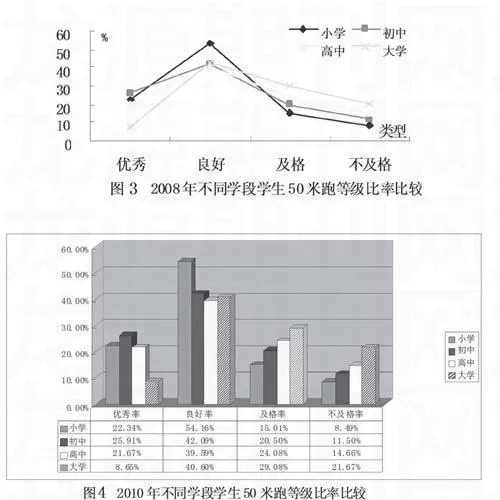

《分析报告》显示,2008至2010年,反映学生速度、力量素质指标的50米跑、立定跳远、引体向上、斜身引体、仰卧起坐成绩,基本没有增长。依据青少年身体素质发育理论,男子16岁前,女子13岁前速度素质发展较快,男女均在20岁左右达到最好成绩,但《分析报告》显示,实际情况与此不相吻合,从小学到大学,随年级的增高,优秀率降低,不及格率反而增高,反映出大学生更缺乏锻炼。《分析报告》显示,立定跳远、仰卧起坐(女生)和引体向上(男生)的成绩也存在及格率以上成绩随学段升高反而下降的趋势。其中,2010年大学男生引体向上及格率仅为70.44%。(见图3、图4)

5. 耐力素质低谷徘徊、柔韧素质成绩向好

耐力素质与人的呼吸系统、心血管系统机能密切相关。依据不同年龄,通过测试400米跑(或50米×8往返跑,11~12岁男女生)、800米跑(13~22岁女生)、1 000米跑(13~22岁男生)成绩反应耐力素质。“体质调研”显示,1985至2005年间,各年龄组男女学生的成绩逐年下降。《分析报告》显示,2008年学生耐力素质不及格率在10%~14%之间,2010年学生能力素质的不及格率,在10.64%~12.84%之间,总体合格率,大学好于高中,高中好于初中。其中,大学生耐力素质优秀率最低。总体上,与2008年相比,反映耐力素质的各项测试指标成绩没有明显改善。

柔韧素质与关节周围韧带、肌腱、肌肉等软组织的伸展性有关。通过测试坐位体前屈成绩反映人体的柔韧素质。《分析报告》显示,2008年,学生总体坐位体前屈的优秀率为27.75%,及格以上比率为97.31%;2010年,学生总体坐位体前屈的优秀率为28.21%,及格以上比率为97.40%。不同学段学生坐位体前屈成绩比较表明,其优秀率以大学为最好,其次为小学和初中,最次为高中。从2008年至2010年,各学段学生及格以上比率均在96%以上,是学生所有素质中成绩最好的指标。

6. 血压调节机能不良比较普遍

血压调节能力反映人的自律神经系统机能,是身体适应能力的重要指标。血压调节能力差,容易引起体位改变性晕眩、晕倒现象。国内对此研究少见。1999年和2006年,中央教科所体育卫生艺术教育研究中心、北师大教科所对北京市部分中小学学生进行了“体位血压反射”的测试。研究显示,从整体上看,北京市中小学生血压调节不良率在60%以上。两次调查显示,青少年群体血压调节不良率并不随年龄的增长而下降,而是呈现波动性变动,普遍表现出血压调节能力不良的现象。

二、影响青少年体质健康的原因分析

从全世界范围看,青少年一代的体质健康水平,特别是体能素质的下降倾向不仅仅中国独有,许多国家都遇到相似的情况。特别是进入20世纪50年代,青少年体质健康水平下降问题逐渐成为世界发达国家共同面对的难题,如何增强青少年儿童体质健康也随之成为世界性课题。中国青少年体质健康状况1995年至2005年加速下滑的趋势也表现出与中国经济发展趋势相背离的现象,这同样值得引起高度重视。

为探讨影响青少年体育健康的原因,中央教育科学研究所体育卫生艺术教育研究中心、中国教育学会体育专业委员会(现已更名为“中国教育学会体育与卫生分会”)、北京师范大学体育与运动学院共同组织实施了“中国中小学体育基本情况调查”(2006年9月至2008年10月)和“中国学生健康相关行为与生活质量调查”(2008年至2009年),调查涉及全国15个省、自治区、直辖市(以下分别简称“基本情况调查”“健康行为调查”)。

(1)生活环境和饮食方式的重大改变,导致了体力活动的明显减少,加速了人类机能的退化,青少年体质健康水平也随之下降。

居住环境的改善、交通的便利,限制了青少年的活动空间,减少了青少年户外活动的时间。经济的发展,促进了城市的建设和城镇化进程的推进,我国城乡居民的居住环境发生了巨大的变化,特别是城市建设中高层公寓式和农村城镇化聚集定居形式的推进,客观上限制了居住者的活动空间和活动方式,大大减少了青少年的身体活动。同时,交通日益发达,出行方式的多元化、现代化,也导致了青少年在日常生活中的体力节省化,大大减少了对青少年生长发育的自然运动刺激。

西方快餐文化盛行,过多高能量物质的摄入,导致膳食不平衡或营养过剩,直接引发青少年肥胖症的增加。改革开放以来,随着经济的快速发展,我国青少年的营养状况得到了明显改善。但是,由于科学、平衡的膳食结构没有建立,以及洋快餐的误导,高热量、高脂肪饮食成为青少年食物的主要成分,加上活动量和活动强度的减少,使过剩性营养不良成为导致青少年肥胖不断增加的最重要原因。北京大学季成叶教授研究指出:在中国,越是经济发达地区,儿童青少年的肥胖流行率越高;我国儿童青少年的肥胖率已接近发达国家(美国除外)水平。

(2)以过度保护为特征的隔代教养方式,剥夺了促进青少年儿童自然生长发育所必需的运动刺激;网络时代,以久坐不动为特征的静态休闲方式,阻碍了青少年获得持久的、足够的运动乐趣并以此为基础的经常性体育锻炼行为习惯的养成。

针对青少年体质健康下降的趋势,日本著名学者小泉英明等脑科学家试图从神经系统机能发展的角度揭示其规律和机制。脑科学研究认为,儿童早期的“运动刺激缺乏”和随后的“运动刺激不当”是导致青少年体质健康下降重要的生理原因。[2]

研究认为,青少年儿童在婴幼期间如果缺乏运动刺激或刺激不当,就将导致大脑因受到的刺激不够,相应的神经系统机能得不到自然成长,以此为基础的人的生长发育及其表现出来的体质健康也随之遭受影响。

另外,脑科学研究认为,脑的发育过程存在一系列的关键期和敏感期,与之相适应,人的生长发育同样具有关键期和敏感期。研究认为,青少年在生长发育过程中,一些后天的身体机能发展需要在适当的时候获得必要的外界刺激,如果外界刺激不能满足这些需要时,就会错过生长发育的最佳机会,人体的某些身体机能就永远得不到充分发展。

研究指出,在现代化程度不高的社会生活和学习环境中,青少年参加运动、劳动、同伴游戏等各种活动,能够满足基本运动需求。运动刺激与青少年的自然生长保持平衡关系,能够保证正常的生长发育。但是,随着社会的发展和生活环境的改变,运动刺激的负荷和强度都在减少。在最重要的关键时期没有得到足够的运动刺激,就会导致相应的运动中枢神经的退化,使学生的生长发育逐渐失却物质基础,表现出体质健康水平的下降。

从以上述研究结果来考察1985年至2005年这20年来的中国社会的变化,不难发现,青少年的体质健康问题,与运动不足、缺乏体育锻炼有密切关系。

中国家庭结构的改变以及由此引起的教养方式的变化,溺爱、娇生惯养等不当的教养方式极大地影响了学生的体质健康。1980年开始实施的独生子女政策大大改变了现代家庭的结构,“四二一”的家庭结构模式带来了教养方式的变化。有调查显示,全国范围内有近五成0~6岁的儿童接受隔代教育。在北京,有70%左右的儿童接受着隔代教育。除了无节制满足儿童食物摄取的需求,隔代教育最大的弊端是对儿童的过度保护。出于安全考虑,儿童被限制在家庭内活动,户外活动得不到鼓励,以致儿童缺乏必要的身体活动,造成严重的运动缺乏。

随着社会经济的发展,当前中国青少年一代的文化生活方式也随之改变,这种改变同时改变了青少年以身体锻炼为主要内容的休闲形式。在网络时代,青少年一代更喜欢从网络获得信息和快乐,比较容易沉溺于虚拟时空甚至发展为网络成瘾。基于网络的游戏、阅读、交友成为青少年闲暇的主要方式,久坐不动的静态生活习惯逐渐形成。“基本情况调查”显示,中小学学生在课外和双休日,占用时间最多的是“做作业”和“看电视或玩电子游戏”。“健康行为调查”显示,20.2%的中学生每天用于看电视、玩电子游戏的时间近60分钟;在双休日,有14.8%的中学生上网时间超过120分钟。过多时间沉溺在网络,加上更长的时间用于做作业,使得青少年没有机会到户外参与更多的体育活动,不能体验到运动的乐趣和与同伴交往的快乐,健康的生活方式和行为习惯难以形成。

(3)青少年承受巨大的考试和升学压力,直接导致了睡眠时间的严重不足和学习时间的延长,减少了闲暇时间特别是体育锻炼时间。

1977年我国恢复高考以来,由于我国选拔人才的高考制度以文化课考试成绩为依据的格局没有根本改变,加上中国家长对子女获得高质量高等教育机会的不懈追求,导致了青少年的应试压力并没有出现减轻趋势,在某种程度上反而越来越重。这种压力反映在学生的学习生活中,最直接的表现是睡眠时间严重不足和课业负担过重。

“健康行为调查”显示:有近一半的中小学生没有达到国家规定的小学生9小时以上、初中生9小时、高中生8小时的睡眠时间。近70%以上的中学生在清晨6:00左右起床。80%以上的中小学生在21:30分以后睡眠。随着年级的升高,学生睡眠时间越少,初中、高中毕业班学生经常在23:00以后睡眠。科学研究表明:一个人睡眠不足4小时,其神经反应能力将下降45%。生理学研究表明:睡眠是少年儿童生长的主要手段。只有在晚上22时至凌晨1时的深睡眠状态,人的生长激素才能大量分泌,才能最有效激活人体的新陈代谢过程,促进青少年的生长发育。如果睡眠不足、深睡眠时间短,新陈代谢将受到极大影响,这无疑将严重危害学生的身体健康。

在升学和考试的压力下,青少年学生在学校的学习时间大大超过国家的相关规定。“基本情况调查”显示,超过60%的小学生在校学习时间超过国家规定的7小时,超过60%的初中学生在校学习时间超过国家规定的9小时。由于课业负担重,学生每天完成作业的时间同样大大超过国家规定。调查显示,小学低年级学生约50%的学生每天作业时间超过国家规定的30分钟;小学高年级学生约30%的学生每天的作业时间超过国家规定的60分钟;约20%的初中学生每天完成作业的时间超过国家规定的1.5小时;有10%的中小学生每天的作业时间甚至超过3个小时。

大部分中小学学生不仅承担学校的学习任务,而且还要完成家长安排的学习任务。“基本情况调查”显示,75%的中小学学生参加各种特长培训、学科辅导班或家教。国家规定的休息时间,大部分花在了学习和完成作业上,用于休闲的第一是看电视、上网,第二是阅读漫画、书刊、报纸等课外读物,第三是与同伴游戏、玩耍,而专门用于体育锻炼的时间最少。

研究表明,中小学学生睡眠不足、学习时间过长事实上对学生学习本身没有益处,只能严重降低学习效率。

(4)体育教育不能按国家规定严格实施,导致学校体育课程不能开齐开足,学生正常体育活动时间被挤占;体育课程缺乏科学设计,脱离学生生长发育规律,大大削弱了锻炼效果。

“基本情况调查”显示,全国超过1/3的学校的体育课程并未按国家“小学一、二年级每周4学时,三年级至初中三年级每周3学时,高中每周2学时”的规定执行。调查还显示,体育课是学校课程中最容易被取消的课程之一。

《学校体育工作条例》和《全民健身条例》规定在校学生每天要保证一小时的体育活动时间。但“基本情况调查”显示,只有18%的学生能达到每天一小时的体育活动,42%的学生只能达到每天0.5小时的体育活动,而有40%的学生达不到每天平均0.5小时的体育活动时间。并且,随着年级的增高,能够达到每天一小时体育活动的学生逐渐减少,高中学生的情况最差,只占12.5%,而情况最好的小学生也只能达到22.6%。

研究表明,目前新的体育课程设定的目标体系,并没有严格按照儿童生长发育和动作、能力发展的规律和顺序进行设计,教学内容的选择更多的还是按照运动训练的体系和教师的能力来设计。因此,所实施的体育教育脱离了青少年神经系统发育和身体素质和机能发育的需求,在学生体质健康发展的关键期不能给予最适宜的运动刺激,错失有效促进学生生长发育和增强学生体质健康的良机。

专家研究认为,我国现阶段的体育教学课程改革还处于“泛化”过程,无论是教学内容还是教学评估体系尚不能好好地围绕提高学生的身体机能、素质形成合力。[3]

(5)体育教师数量不足和教学能力下降降低了体育教学的质量,学校体育安全保障制度的缺失以及场地器材的缺乏制约了学校体育的全面开展。

高质量的体育师资队伍是学校体育高效率、高质量的保证。高质量的体育师资一是指数量充足,能够满足教学需要;二是指教学能力强,能够科学有效地指导学生的体育锻炼。但是,国家社科基金项目“我国学校体育现状调查及发展对策的研究”(首都体育学院刘海元,2007年)调查显示:我国现有中小学约60万所,但是,体育教师只有约43万人,中小学体育教师缺额约29万人,其中小学体育教师缺额最多,约额缺24万人。中西部广大农村地区,由于学校规模的制约,学校只能保证语文、数学、外语等考试科目师资,存在严重的结构性体育教师缺编现象,80%以上的学校体育教师为兼职。与此同时,由于普遍存在的体育教师职业不被重视,教师接受在职培训、参与教研活动的机会少,知识老化、技能消退,导致体育教师的教学能力得不到应有的提高,严重降低了体育教学的效果。

国家中小学体育卫生专项督导(2008年11月,中央教科所体卫艺中心专家参与)发现,当前由于缺乏健全的学生体育运动伤害事故的责任分担机制和社会赔偿的保障制度,导致了学校体育不能依法全面实施。调查显示,对学生运动伤害事故的责任认定没有契合的法律规定,教师、学校担心承担巨大赔偿责任,是制约学校体育正常开展的最重要因素。与此相应,调查发现,许多学校明令禁止攀爬、体操、耐久跑、游泳、足球等体育项目的开展,而这些项目,尽管有一定危险性、对抗性,但恰恰对增强学生的体质健康有益而且有效。

体育场地、设施和器材是开展学校体育的必要条件。“基本情况调查”显示,超过70%以上的学校体育设施、器材的配置没有达到国家要求的标准,其中“有一定差距”和“差距太大”各占一半。从地区来看,中西部特别是西部地区尤为严重。“中国西部农村学校体育现状及发展对策研究”(首都体育学院吴昊等,2006年)对农村学校的调查结果显示,“十五”期间仅有25.7%的学校能够达到教育部门规定的体育器材配备目录的最低要求。阻碍农村学校体育正常开展的最主要因素是“缺场地器材”。2008年至2010年全国中小学体育卫生工作专项督导检查发现,当前城镇新建学校体育场地、器材的配置数量远远不能满足学校扩大招生所形成的学生对运动场地、器材的需求。[4]

上述导致青少年体质健康问题的种种原因,总体上源自社会的发展和变迁。其中,有的原因是现代化的必然产物,不可能消除,不可能回复到以前的状态,例如居住环境、交通方式、家庭结构等等。但是,有许多原因是可以通过社会和人类自身的努力予以控制或消除的。例如不合理的饮食结构、不健康的行为习惯、过度保护的教养方式、过重的学习压力、不当的体育教育等等。

社会的发展和时代的进步,给增强青少年体质、维护青少年健康的任务提出新的课题和挑战。基于上述分析,本文认为,当前,从青少年教育的角度,促进青少年体育锻炼、增强青少年体质的教育干预重点策略应包括以下三个方面:首先,从婴幼儿开始,就要大力推行科学的家庭教养方式,消除对儿童的过度保护,保证儿童在入学前就有足够的、自然的运动刺激和合理的膳食营养,为学生正常生长发育奠定重要基础;其次,提升体育教师的能力,科学制定体育课程,以学校体育为主体,保证学生获得足够的、与神经系统发育匹配的、适宜的运动刺激,以提高体育教育的实效性和科学性,有效解决学生的体质健康问题;第三,减轻学习压力,保障学生健身的权利,保证学生获得体育锻炼的时间,为高质量的体育教育提供制度和条件保障。

当然,仅仅依靠教育干预是远远不够的。因为导致青少年体质健康问题的原因其形成有着复杂的社会背景。有的由来已久,有深刻的历史文化渊源;有的伴随现代化而来,是面对迅速推进的现代化,整个中国社会猝不及防,没有足够的思想和物质准备所致。因此,解决当前青少年体质健康问题,是一项长远而艰苦、必须动员全社会共同努力的系统工程。

参考文献:

[1][4]中国学生体质与健康研究组.2005年中国学生体质与健康研究报告[M].北京:高等教育出版社,2008.

[2]教育部关于2010年全国体质与健康调研结果公告.教育部文件.教体艺[2011]4号 2011年8月31日印发.

[3]小泉英明.脑科学与教育入门[M].北京:高等教育出版社,2009年.

[4]吴昊,曲宗湖.我国西部农村学校体育现状及发展对策研究[J].武汉体育学