对日并购的脉象

2011-12-29昀灏

21世纪商业评论 2011年2期

随着中国企业实力的日渐增强,以日本为全球化战略起点的新模式,成为未来中国企业对日并购的新看点。在对日并购中所暴露出的重并购成本而轻协同效应等典型问题,是值得所有希望在并购学习曲线上成长的中国企业共同关注的话题。

老赵是国内某知名软件公司的总经理,该软件公司在过去的2010年里刚刚收购了一家日本上市软件企业。为了推进并购后的整合工作,老赵每隔一两个月就要去日本公司开一次“沟通会”。他的观点很明确,保持被收购企业纯正的日本血统,不想过多干涉。国内母公司尽管占有51%的股份,但收购主要是为了进一步推进该公司与瑞典客户合作的汽车电子高端软件研发工作。

在老赵看来,收购日本企业,可以学习和消化核心技术,再协同海外团队,增加高端开发,做到共同提升。这和传统中国企业在海外建立分支、建立研发中心是完全不同的概念。“这样的合作互动是双赢。我们的理念不是单纯的并购,而是希望通过这种类型的互动,寻找到进入海外市场的新做法。”

如今,越来越多的企业都赞同老赵的这一判断。老赵也承认,在他们的企业家圈子里,越来越多的人都趁赴日旅游考察之机,寻找合适的“猎物”。一时间,“到日本买企业”正在成为中国民营企业界的风潮。

而事实上,随着中国企业实力的日渐增强,以日本作为全球化战略起点的新模式,或许将成为未来中国企业对日并购的新看点。

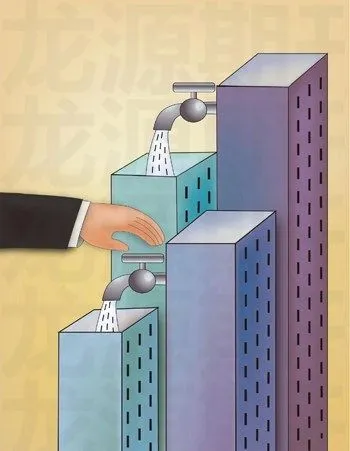

然而,无论是已经走上对日并购之路的企业,还是正在筹划之中的企业,在做出最终决策之前还是听一听海通证券总经理宫里的忠告:“国内企业不应该只是关注收购硬件,比如设施、技术等,更重要的是要学习日本的软件,比如日式经营和管理;特别需要留心的是,并购不能只看成本,不要学人家抄底,因为价格便宜就出手收购,那是大忌。要关注市场、产品、设计等方面的协同效应。这样的收购对日本企业也会非常具有吸引力,收购可能遭遇到的阻力也会因此小很多。”

“以金钱换取时间”

从以往的发展经验来看,并购是企业实现跨越式增长的重要方式,其本质是“以金钱换取时间”。2008年以来,全球性的金融危机给一直对日本企业的经营资源感兴趣的中国企业营造了并购良机。根据日本专业的并购咨询公司RECOF公布的数据显示,2010年中国企业的对日并购数量较前一年相比增加了约42%,达37件,超越了自1985年以来一直占据第一名的美国,跃居首位。

事实上,并购代价的大幅下降和中国企业自身长期存在的升级需求,是对日战略并购升温的主导因素。

一方面,长期以来中国企业赖以生存的竞争模式已经难以持续,通过资源整合实现产业升级已是共识。金融危机的爆发,导致大量日本企业陷入经营困境,亟需外部资本的支援,而寻求与中国资本的合作成为了众多日本企业维持生存的现实选择。

另一方面,无论是长期以来推动中国走出去的产业升级需求,还是尚未成为主流但是已经初现端倪的市场新需求,也对中国企业提出了更高的挑战。

参照德硕管理咨询公司战略与运营部门最新出具的调研结果,本轮中国企业对日并购潮,集中凸显了以下特征。

1.获得日本经营资源,深耕中国市场是主流的并购逻辑。

2.主要以“水平收购”为主。大多数中国企业倾向于收购同一行业或者相近行业内的企业,其比例占到了74%,而旨在整合产业链的垂直型收购,以及以多元化经营为目标的跨行业收购的案例所占比例不足30%。

3.重视收购后的控制权。收购方式中,100%收购的比例约为26%,股权超过50%小于100%的收购占到总体的26%左右,两者合计超过了半数。此外收购股权小于50%,但依旧居于第一大股东地位的也并不少见。

4.民营企业成为了中国对日并购的主力军。

5.新手上路。从2001年至今的35件对日战略并购案中,绝大部分企业都没有过实际的跨国并购经验,其中毫无并购经验(包括国内并购经验)的企业更是高达37%。

6.多数收购方企业在并购前就已经是行业内名列前茅的企业。比如服装行业的如意集团、3C家电连锁行业的苏宁、太阳能行业的无锡尚德以及软件行业的浙大网新。

对于很多中国企业来说,对日并购之路虽充满诱惑,但也同样充满荆棘,难言坦途。一位中国企业高管在接受访谈时就曾感慨:“现金在手时,风险很低,而一旦收购,长期的风险即将来临,而很多中国企业其实还没有做好应对风险的准备。”

新手闯东瀛征候群

负责本次调研项目的德硕管理咨询公司副总经理惠亮将中国企业对日并购的种种不适应都归结为“新手闯东瀛征候群”。在此次对日并购潮中,中国企业集中暴露的问题有:公司决策层缺乏并购的经验,从而容易制定出错误的并购决策;内部缺乏相关的人才,包括并购人才及并购后经营管理日本企业的本土化人才;不了解日本社会及日本企业,面临难以逾越的抵制壁垒和文化鸿沟等。而之所以出现这一系列的“不适”,惠亮认为,主要原因在于中国企业在跨国并购的两大要素——并购能力与软实力方面遭遇到的关键失败因素。

在体现战略匹配度的“并购与整合”上,中国企业失败的关键包括“目标企业选择失误”和“整合不力”。比如:出于“抄底”因素驱动,在并购战略模糊的前提下企业盲目出手;以“获取技术”、“学习日本先进的管理经验”、“进军日本市场”为理由的战略误区;以及当日本企业主动送上门时,缺乏明确决策依据的并购行为。

对于这类企业来说,是否决定并购,最简单的判别标准或许是:潜在目标企业能否带来自己希望获得的核心价值?为此又要付出什么?很多中国企业并没有为回答这两个问题付出足够的努力。

而谈到“整合不力”,事实上是大多数并购企业最终难以成功的另一关键因素。由于中国企业自身缺乏国际化经营的经验及相关人才,即使在产权上成为了老板,但是在经营、管理及技术研发等方面,与目标企业相比还存在一定的差距,这使得中国企业在实施整合时心存顾虑,无论是在整合程度,还是在管控方面都显得力度不足。

从现状来看,多数中国企业在并购日本企业后,一般会选择保留原有管理团队,不干预目标企业的经营决策。然而,如果一切照旧,什么也不改变,并购的意义就将无法得到体现。如果不能在并购交易完成后,根据自身并购目的选择合适的整合级别,一旦错过并购后的最佳时期,在此之后再言整合,将困难重重。

不过,与此相对应的“不整合”或“低度整合”,尽管体现了“中国式智慧”——保持低调、不露锋芒,实现并购后的平稳过渡,但同时也反映出了中国企业无奈的一面:自身缺乏跨国经营人才,选择留任原有管理团队也是在当前环境下的明智之举。即便如此,收购方还是需要对留任的高管人员进行充分的调查,一旦任用失误,可能会给双方企业都造成极坏的影响。

值得一提的是,文化上的“抵制”正在成为日本企业界对中国式并购“欲迎还拒”的又一干扰因素。抛开所谓的“中国威胁论”,日本商业文化中独特的保守性,使得“被收购”让日本企业家普遍感到脸上无光。在此前提下的整合工作往往会出现“点头不代表赞同”的沟通问题。

正如某高科技企业所遭遇的典型困惑所表现的那样,“和日本企业开会是听不到真实情况的。他们点头不代表同意你的看法并且会遵照执行,而只是代表他在听而已。在并购后的整合阶段,日本社长一直点头,但是却没有什么进度。”相比之下,负责整合工作的人员认为,选择恰当的沟通渠道方可起到事半功倍的效果。比如日本员工在晚上去喝酒的时候,半醉的状态下说出来的才是真实的,那些才是应该真正重视的话。这些都是文化的差异,也是并购整合需要注意的艺术。

速赢策略

考虑到日本企业和中国企业有着很好的互补性,如果并购的策略妥当,事实上能够获得较好的战略互补效用。惠亮建议,中国企业可以采用以下两大策略提高并购成功的概率。

策略1:借助外力,缩小差距,拉近距离。

对日并购经验与技能的提升,需要长时间的积累,很难在短期内发生质的变化。借助外部的力量能够有效地在短期内缩小差距,还可以拉近收购方与目标企业之间的心理距离,减少抵制。

首先,中国企业可以通过善选与活用包括投资银行、会计事务所、律师事务所、咨询公司等在内的外部机构,明确并购性质,了解并购环节,疏通并购各个环节。某中国企业日本分公司的人士曾直接表示,“之前苏宁收购L