语言符号任意性与象似性之我见*

2011-12-27石卫

石卫

(湖南财政经济学院外语系,湖南长沙,410000)

语言符号任意性与象似性之我见*

石卫

(湖南财政经济学院外语系,湖南长沙,410000)

与其把语言符号看作纯心理的“能指”与“所指”的结合体,不如把它看作有物质外壳的“能指”。而“所指”则可能是纯心理的思想感受,也可能是客观事物,是被人为地和“能指”联系起来的。意义是语言符号外在的东西,并非符号固有的,需要人们反复建立条件反射,才能确定下来的。语言符号是具有物质外壳的“音”,是“义”的载体。这种“音”、“义”最初的结合绝不是任意的,而是象似的,只是这种象似性在各种语言之间具有很强的偶然性。随着象似性的被遗忘,偶然性被夸大成了任意性。

语言符号;任意性;象似性;偶然性

瑞士著名语言学家索绪尔关于语言符号任意性的观点,曾经统治语言学界数十年。最近二十几年,随着认知语言学的兴起,人们越来越开始怀疑任意性原则的支配地位,并提出了与之相对的”象似性”原则。

本文将综合分析任意说和象似说双方的观点,然后在此基础上,提出笔者关于语言符号本质属性的不同于双方的观点。

一 双方观点

(一)关于语言符号的构成

支持任意说的学者认为,语言符号是由“所指”和“能指”构成的一个两面的心理实体。索绪尔说:

语言符号连结的不是事物和名称,而是概念和音响形象。后者不是物质的声音,而是这声音的心理印迹,我们的感觉给我们证明的声音表象。[1]101

我们建议保留用符号这个词表示整体,用所指和能指分别代替概念和音响形象。[1]102

对此,很多学者提出了质疑。Martin&Ringham在Dictionary of Semiotics中指出signifier(能指)指the concrete world of sound and vision。[2]

王寅指出:“所指”表示客观现实、经验结构、认知方式、概念框架、所表意义;与其相对的是语言的表达形式(即能指),可包括语音、词形、结构。[3]

赵彦春赞成王寅的观点,认为能指不光包括音响形象,还包括“结构”。关于能指,他强调与客观事实紧密联系。

从上面的分析看出,双方在所指和能指的外延上,在所指和能指是否具有物质属性,以及与客观世界的联系上,存在较大分歧。

(二)“任意性”和“象似性”之争

索绪尔是这样论述语言符号的任意性的:

能指和所指的关系是任意的,或者,因为我们所说的符号是指能指和所指相联结所产生的整体,我们可以更简单地说:语言符号是任意的。[1]102

他接着举例说:

“姊妹”的观念在法语里同用来做它的能指的s-ǒ-r(soeur)这串声音没有任何内在的关系;它也可以用任何别的声音来表示。语言间的差别和不同语言的存在就是证明:“牛”这个所指的能指在国界的一边是b-ǒ-f(boeuf),另一边却是o-k-s(Ochs)。[1]103

他把任意性看作最重要的原则。在后来的论述中,他又把任意性分为绝对任意性和相对任意性。前者指完全不可论证,后者指一定程度上可论证。

在此我们可以清楚地看到,索绪尔所谓的“相对任意性”,实质就是“可论证性”、“理据性”、“象似性”等,只是他执着于他的任意性而不愿道明罢了。

再来看看众多学者用“象似性”反驳索绪尔的“任意性”的论述:

首先,学者们从理论上进行了反驳。李葆嘉从索绪尔的论证过程入手,揭示出其中的三大失误,最终反证了可论证性(即相对任意性)的普遍存在,从而走向自己的反面:索绪尔把任意性一分为二,认为相对任意性即相对地可以论证,是任意性原则向可论证性原则复归的第一步;把绝对任意性解释为可论证性的转移或丧失,是任意性原则向可论证性原则复归的第二步;把语言内部演化运动阐述为不断地由论证性过渡到任意性和由任意性过渡到论证性,则是任意性原则向可论证性原则的全面复归。[4]

许国璋更是旗帜鲜明地指出:语言是理性的行为,何以又包含任意性因素?

王寅认为:任意性是“二元论”、“自治论”的结果;任意性与纯内指论是对孪生儿;(任意性)否定隐喻的认知作用也与象似性背道而驰……象似性辩证说优于任意性支配说。

朱长河在论述了语言的隐喻观之后说:因此,在面对极端任意说时,我们可以通过下列三段论予以还击:大前提:隐喻是象似的。小前提:语言是隐喻的。结论:语言是象似的。

认知语言学的兴起,更是对索绪尔的任意性原则提出了极大的挑战。认知语言学认为,语言形式和意义之间的联系不是绝对任意的,语言具有理据性和象似性的重要特征。这代表了认知语言学与传统语言学的一个重要分歧,也表达了认知语言学的一个根本概念。[5]

通过分析双方的论争,可以看出,学者们大多并没有否认语言的“任意性”,而是批判了索绪尔的“任意性支配说”。笔者认为,王艾录在《关于语言符号的任意性和理据性》一文中对任意性和象似性(理据性)的论述比较全面,能够代表主流思想:其实,任意性并不是孤立存在着的,语言也不是只受到任意性原则的单项支配的。任意性只能在理据性所规定的范围内运作,离开了这一理据制约,任意性将变得毫无价值。

最后,他总结道:所以语言既不能没有任意性也不能没有理据性。任意性是一个贯穿始终的变量,它的存在支持着语言的变异性、选择性和多样性;理据性是一个普遍潜在的动因,它的存在支持着语言的有序性、机制性和可证性。理据性和任意性的互动关系决定了它们共同成为支配语言的同等重要的自组织原则。

接着,学者们对大量的语言现象进行了分析,试图从实证上揭示语言符号的象似性。John Haiman将象似符分为映象符(imagic icons)和拟象符(diagrammatic icons)。前者指听觉和视觉上象似的字词。后者主要体现在句法上。国外研究句法象似性主要体现在三方面:距离相似性(语符距离象似于概念距离)、顺序象似性(语符单位排列顺序象似于思维顺序和文化观念)、数量象似性(语符数量象似于概念数量)。王寅在此基础上进一步归纳出三条:标记象似性(有标记象似于有额外信息)、话题象似性(分句的话题象似于思维的起点)、句式象似性(组词成句的方式象似于民族的思维定势和社会文化习俗)。

即使是在索绪尔认为的绝对任意性最坚固的堡垒——单纯词中,学者们也找到了大量的象似性现象。李世中研究发现,汉语的声调对词义有象征性。李葆嘉研究了汉语单纯词的派生孳乳现象。杜文礼研究了英语单纯词的拟声词(onomatopoeia)和联觉(phonaesthesia)现象。马秉义通过研究《果裸转语记》(我国清朝的一部汉语语源学巨作),发现一个原始语根“骨碌”系联出了1000字左右的庞大象似性语族。通过英汉比较研究发现,汉语语源学的研究成果也完全适应于英语。他按照《果裸转语记》的推求方法,用R也可以系联100多个英语单词。汉英是完全不同的语言,有如此之大的相似之处,也许可以说明语言的共同性——象似性。他认为,只有语源研究才能说明语言的形成和发展,因此应该大力开展语源研究。如果能够发现更多的语源,人们将可能不再认为语言是任意的。

二 笔者观点

通过研究双方的观点,笔者陈述自己的观点如下:

(一)语言符号到底是什么?由什么构成?

语言就其产生的动因来说,是人类需要交流思想和感受。人如果不交流,是可以不用语言的。语言是人们沟通的桥梁和纽带。

那么,语言为什么可以传达思想和感受?这就牵扯到语言符号的构成问题。最新人体科学显示,人的思想感受是人体内生物电波传达的信号。这个信号自己可以感知,而别人无法感知(当然,现代前沿通过感知别人脑电波来直接传达信息的研究成果除外)。这时就需要一个媒介,语言就出现了。所以,语言符号首先必须是人体感觉器官可以感知的一个信号,主要形式当然是听觉、视觉感知(盲语是靠触觉感知的),这就是语言符号的“音”和“形”。而“音”和“形”都具有物质外壳,不是纯心理的,不然别人是感知不到的。当别人通过听觉或视觉感知到语言符号后,就能够明白你的思想感受,这是因为语言符号承载了“意义”。而这个“意义”就可能是纯心理的,如“饿的感受”这个“意义”。语言符号的意义也可以是客观的,如人的名字这个符号表示的意义就是一个客观存在的人,是客观的、物质的。

语言符号的“音”和“义”到底是什么关系呢?我们就用“饿(e)”这个语言符号为例来说明。“饿的感受”人人都有,即使在语言出现之前。如前所述,人为了交流“饿的感受”这个意义,就创造了“饿(e)”这个语言符号,来指代“饿的感受”。可见符号和意义的关系是分离的,不能把意义当成符号的一部分来处理,意义是符号的目的,符号是意义的载体。就像人的名字,也是个符号,它指代的是一个人,而人本身不是符号的一部分。意义先于符号,而符号是人创造出来表示意义的。

通过以上分析,笔者认为,索绪尔关于符号连接的“所指”和“能指”的“纯心理性”、“非物质性”有失偏颇。试想一个由纯心理的因素构成的东西必然也是纯心理的,而符号是大家都看得见、听得到的客观存在,怎么可能是纯心理的呢?因此,索绪尔的语言符号二元论,不能反映它的本质。承认语言符号的二元论,就同样需要承认人类其他符号,如音乐、绘画等符号的二元论。但音乐、绘画是“所指”和“能指”结合的整体吗?笔者的观点是:语言符号不是纯心理的“能指”和“所指”的结合体,语言符号就是“能指”,它是有物质外壳的,看得见、听得到的。索绪尔自己在这个问题上也模棱两可:

“牛”这个所指的能指在国界的一边是b-ǒ-f(boeuf),另一边却是o-k-s(Ochs)。(Saussure,高名凯译,2009:102-103)

这里b-ǒ-f(boeuf),o-k-s(Ochs)难道不就是语言符号吗?而“牛”不就是意义吗?

另外,岑麒祥、叶蜚声在为高名凯译的《普通语言学教程》作校注时写道:

德·索绪尔常把“观念”和“符号”以及“所指”和“能指”这些术语交替使用,不加区别。[1]112

可见索绪尔本人“有时”也认为,“符号”就是“能指”。

而“所指”则可能是纯心理的思想感受,也可能是客观事物,是被人为地和“能指”联系起来的。所以,意义是语言符号外在的东西,并非符号固有的,需要人们反复的建立联系,建立条件反射,才能确定下来的。对于懂得该语言的人来说,似乎“音”和“义”是不能分开的,那是因为他接受了这种条件反射。而对于不懂该语言的人来说,他可以感知到你发出的音“饿(e)”,但是他不知道你指的是“饿的感受”。所以,在他看来,“音”和“义”是分离的,因为他没有建立这种条件反射。这时,符号对他来说没有任何意义。

王寅等学者的观点更有道理,“形式”和“所指”(笔者认为也可以通俗地叫“形式”和“内容”)其实都是有客观基础的,并非完全心理的。语言符号本身并不天然承载意义,而是需要人赋予它意义,它才具有意义;也需要人通过学习,才能够明白它的意义。而且,某个语言符号的意义也并非一成不变的,它最终的意义,是要由它的上下文确定的。所以,与其说语言符号是“音义”的结合体,不如说语言符号就是“音”,即索绪尔的“能指”,王寅的“形式”,而“所指”(“义”)是符号之外的东西,是人赋予它的。

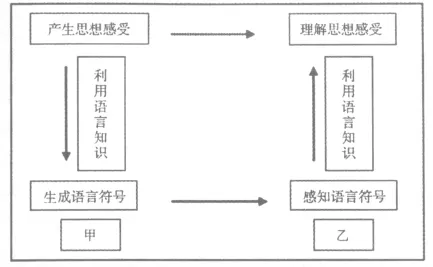

图1 人类用语言符号表达思想感受过程模拟图

图1可说明人们交流思想感受的过程。甲产生了思想感受,想让乙理解,无法通过虚线直接传达给乙,只能通过实线方向,曲线传达:由图1可见,语言符号是人们交流的主要媒介,有“生成”和“感知”两个动作,交流的双方还必须具有相同的语言知识。这个语言知识,就是通过训练,建立了语言符号与所指意义之间联系的条件反射。

(二)语言符号的基本属性到底是什么?

索绪尔的任意性曾经是被广泛接受的真理,如今又广受批评,说明它有道理,但不完全正确。Arbitrariness有任意、武断、专横的意思。其实他自己也发现了语言的象似性,只是他执着于任意性,非要把象似性叫做“相对任意性”罢了。

“饿(e)”和“饿的感受”(“符号”和“意义”或通俗称“音”与“义”)之间的联系是任意的吗?我想中国的训诂学家都不会同意。认真溯源,它们肯定是有建立联系的道理的,也就是有象似性的(或叫理据性、可论证性)。

但是“饿的感受”和“饿(e)”、“hungry”,“Hongerig”,“飢えた”,“Hambre”……之间的关系又说明什么呢?难道多种语言的存在,不是象索绪尔所说的,可以证明语言的任意性吗?通过大量学者的研究,“饿的感受”这个意义在每种语言都有不同的符号来指代,但是每种语言都可能是有“理据”的,不能说是任意的。但是为什么会五花八门呢,这里就是一个瞎子摸象的情形。六个瞎子个个摸的都是大象,但由于他们认知能力上的局限性,都只摸到大象的一部分。他们摸到的每一部分都部分地、偶然地象似于大象,而哪个瞎子摸到哪一部分,则纯属偶然。在复杂的“意义”面前,每种语言都是“瞎子”,都只能摸到“意义”的一部分,每一部分和“意义”都是象似的。具体到“饿的感受”这个“意义”,每种语言的先民在创造符号表达意义时,都“摸到”了“饿的感受”的一部分,有的摸到了声音、有的摸到动态等等,每一部分都象似于“饿的感受”这个意义,所以,每种语言都是象似的,但都只是部分象似,这种部分象似的现象,就是偶然性。每个民族都偶然地、象似地找到了一个符号来表示“饿的感受”这个意义。

我们把人类各先民在创造语言时的情景模拟如下:首先,人饿的时候的感受有N种表征,这些表征在人饿的时候往往都会表现出来,但任何语言都不可能把种种表征全部表现出来,除非“饿的感受”自身直接传达出来。但如前所述,它是纯心理的,只能自己感知,不可能直接传达出来必须借助媒介——语言符号。语言符号偶然地(不是任意地)抓住其中一种或几种表征,就能够得到大众的认可从而固定下来,而这就自然体现出象似性。象似性是人类认知的自然方式,人总是在作类比。而在创造语言时,人们可以从N个方面去寻找象似的符号(方式)来表达意义,总能找到一种。在这种情况下,人难道还非要去寻找N个方面以外的,没有任何象似性的符号来表达意义,从而体现出所谓的任意性吗?笔者认为,从N个方面都找不到象似符来表达意义的情况是极少的。

这里同时也有一个语言表达的局限性问题。语言不可能完全象似地再现意义。毕竟符号和意义是两码事。正因为语言符号只能抓住意义的一个或几个表征,可见语言表达的局限性。当然,这种局限性也是相对的,语言符号比起哑语、肢体语言等来说,表现力又强一些;但相比电影艺术等直观的表现形式,又弱一些。当然,即使是电影形式,也只能是多抓住几个意义的表征而已,也不是全部,更不是意义本身。

这样我们就不难看出语言的本质属性了,语言符号是偶然的,又是象似的。偶然中有象似,象似中有偶然。

语言符号是从所指意义的各种表征中寻找理据,从而偶然地、部分地象似于所指意义。

[1]索德尔.普通语言学教程[M].高名凯,译.北京:商务印书馆,2009.

[2]Martin B.&F.Ringham.Dictionary of Semiotics[M].London:Cassell,2000:57.

[3]王寅.认知语言学探索[M].重庆:重庆出版社,2005:316-323.

[4]王寅.中国语言象似性研究论文精选[C].长沙:湖南人民出版社,2009:38-40.

[5]李福印.认知语言学概论[M].北京:北京大学出版社,2008:41-53.

My View on Arbitrariness and Iconicity of Linguistic Sign

SHI Wei

(Foreign Language Department,Hunan University of Finance and Economics,Changsha,410000 China)

Linguistic sign should be considered as“signifier”with material shell,rather than a purely psychological entity combined with“signifier”and“signified”.“Signified”can be psychological ideas or feeling,or objective things.Meaning is something external,not intrinsic,to linguistic sign.The connection between meaning and linguistic sign is based on repeated conditioned reflex.Linguistic sign is the“sound”with material shell,serving as the carrier of“meaning”.The original connection between“sound”and“meaning”can not at all be arbitrary,but it was iconic.This iconicity shows great contingency among different languages.As this iconicity dies out,the contingency is exaggerated as arbitrariness.

linguistic sign;arbitrariness;iconicity;contingency

H0-06

A

1674-117X(2011)04-0078-04

2011-05-11

2010年度湖南省哲学社会科学基金资助项目“语言符号的任意性与象似性关系研究”(2010YBA040)

石卫(1968-),男,湖南邵阳人,湖南财政经济学院讲师,主要从事语言学、商务英语教学研究。

责任编辑:李珂