国有建筑企业外围员工需求结构分析

2011-12-25张莉平李富田

张莉平,李富田

(西南科技大学经济管理学院,四川绵阳 621010)

国有建筑企业外围员工需求结构分析

张莉平,李富田

(西南科技大学经济管理学院,四川绵阳 621010)

国有建筑企业存在相当数量的外围员工,他们为企业的发展做出了许多实实在在的贡献,然而,他们既很少受到学术界的关注,也没有在企业受到应有的重视。本文在对外围员工的概念进行界定的基础上,根据国有建筑企业的特点,讨论国有建筑企业外围员工的范围,并通过调查问卷分析国有建筑企业外围员工的需求结构。

国有建筑企业;外围员工;需求结构

国有建筑企业,是外围员工相对集中的地方。外围员工作为国有建筑企业的主力军,建筑施工岗位几乎全为外围员工,他们承担着建筑施工一线繁重的建设任务,为国有建筑企业快速发展提供了人力资源的保障,为国家经济建设做出了不可磨灭的贡献。

管理界熟知的“二八原则”表明了核心员工的核心地位,B lyton(1996),Poole和W arner(1998)更是认为企业并不需要外围人员的高度组织承诺,而是希望能够通过不同劳动契约的运用和工作时间的安排对无法预知的变化做出迅速的响应。而根据短板效应,决定木桶盛水量多少的关键因素不是其最长的板块,而是其最短的板块,外围员工虽然不对企业的经营成果产生决定性的影响,但是作为一个人数占绝对比重的群体,管理稍微不慎,就会成为企业绩效增长以及企业生存发展的瓶颈。如果对外围员工进行科学管理,不仅可以提高外围员工技能,还可以激发并增强其绩效表现,并对组织绩效有所贡献。

但令人遗憾的是,人力资源管理理论研究和实践领域对外围员工的基本内涵,至今仍缺乏清晰、全面的理解和认识,所涉及的文字表述也普遍含糊不清。

一、国有建筑企业外围员工的内涵

(一)外围员工的界定

A tkinson(1984)在弹性企业模型中,根据员工技能的性质、组织对这些技能的相对需求以及这些技能在劳动力市场上的可获得性,将员工分成两类:核心员工(co reworkers)和外围员工 (peripheralworkers)。外围员工是指次要的、技术层次较低且缺乏就业保障的员工,他们辅助核心员工完成工作任务,通常是季节性临时工或兼职人员等短期合约雇员。

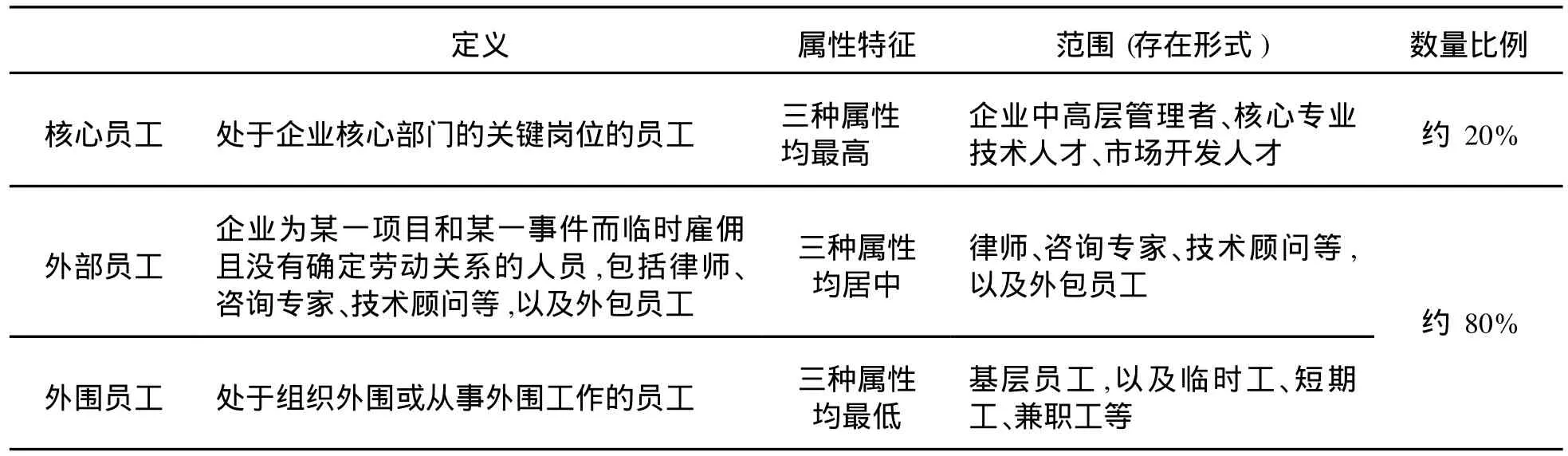

CharlesHandy在企业弹性理论的基础上提出了三叶草组织型态 (sham rock o rganization),认为未来企业由三部分员工组成(表 1):一是专业核心人员,包括专业、技术、管理员工,是企业生存发展的基础,其绩效与报酬息息相关;二是外包人员,企业将非核心工作外包给外包商或个人,以集中发展核心业务,外包人员领取服务费;三是临时及兼职人员,企业可根据业务需求及时增减人力,临时人员除了提供传统的初级劳动力外,也可能提供经验丰富且创造能力的人力,如顾问、财务人员等。其中后二者则对应于 A tkinson所说的外围员工。

邵瑞银根据人力资源的价值性和独特性,将企业人力资源分为四个类型:核心员工、一线外围员工、二线外围员工、外部员工。其中一线外围员工包括那些来自于较低层次劳动力市场的人,他们也属于组织内部的员工。他们与企业的雇佣合约具有一定程度的永久性,他们一般都是全职工人,有些兼职者也可归为这一类;二线外围员工主要是指难以进入企业内部劳动力市场,在该企业从事辅助生产的人员和在一线生产的合同制工人 (即劳务工)及临时工;外部员工是其他雇主雇佣的人员以及自雇佣的人员,不是企业的内部正式员工,包括律师、咨询人员和技术顾问等。

邱巍认为,企业的外围员工即企业的非核心员工,指在企业中处于基层岗位,不对企业的经营产生决定性影响的一部分员工,他们具有较低的人力资本,不掌握企业核心资源,可替代性较高。

究竟什么是外围员工?根据柔性管理理论,本文试图从下述三个属性来对企业员工分类 (表 1),并以此界定企业的外围员工。

(1)薪资属性。核心员工作为企业财富的主要创造者,企业可采取长期雇佣的形式,并利用长期激励、更多的参与机会和晋升机会、良好的组织氛围等培养其忠诚度;外部员工与企业是建立在合作关系上的互惠互利的战略联盟,对企业比较重要,企业应尽可能地通过较高的绩效工资,愉快的合作等使得其更愿意留在企业;而外围员工往往处于基层岗位或辅助部门,工作成果对于企业经营成果没有直接或重要贡献,仅能享受到企业员工最基本的工资福利待遇。

(2)稀缺属性。人力资源的稀缺属性,可以理解为劳动力市场上人力资源的供给状况。劳动力市场上的稀缺性很大程度地决定人力资源的价值。而人力资源是否稀缺,取决于它本身是否容易被替代、被模仿。通常情况下,当人力资源在劳动力市场上的需求大大超过供给时,表明人力资源越稀缺,那么企业往往愿意为此付出较高的代价。核心员工作为稀缺的人力资本,是企业生存发展的关键,更是劳动力市场中紧俏的人群;外部员工来自于主要劳动力市场,企业可以针对不同类型的外部员工采用长期雇佣的形式,也可随时雇佣和辞退;而外围员工在劳动力市场中往往处于供过于求且企业内部岗位人员招聘、配置、离职补充、内部调配较容易、成本较低,可替代性强,是劳动力市场中滞纳的人群。

(3)职能属性。通常情况下,核心员工通过接受多种技能培训,获得一些在劳动力市场上难以获得的特殊技能和经验,在组织中能够承担更复杂、更系列化的工作,承担组织中的关键任务,职能属性最高,他们可以享受到最优的劳动安全条件、职业发展以及相对较高的工资水平;外部员工非组织专用,只为企业提供专业服务,企业也只为其提供一定的工资报酬,其他方面与企业没有任何关系;而外围员工大部分是基层员工,以及临时工、短期工、兼职工等,他们处于组织外围,技能比较单一,这些人员被组织雇佣后只能享受较低的工资水平、低劣的劳动条件,他们能够很容易的被重新雇佣或解雇。

表 1 企业员工分类

由此,企业的外围员工即企业非核心员工的外围部分,一般处于企业的基层岗位或非关键岗位,人力资本较低,可替代性强,招聘成本低,重置成本低,企业价值收益/成本低,实现战略目标重要性低。

(二)国有建筑企业外围员工的范围

不同的企业对外围员工的界定是不同的,甚至同一企业在不同时期对外围员工的界定也是不同的,如外围员工经过一定的提升,可以成为核心员工。国有建筑企业由于建筑地点和工程项目的不断变化,要求其人员管理具有弹性,如实行不同形式外围员工相结合的用工制度,以增强企业对内外环境变化的反应强度。按照员工在企业的表现和作用,大体上可以这样划定外围员工的范围:

(1)项目经理级以下的一线职工。企业的这部分职工以全民合同工和农民合同工为主。这部分员工工作在施工第一线,生活条件艰苦,工作环境恶劣,薪酬待遇较低,流动性强。

全民合同工的来源主要包括两种:一种是“老建筑”子女,主要从事一线基础管理工作或技术工作,是企业中相对稳定的群体,他们父辈亲属都在建筑行业,若想“跳槽”,并非易事。于是就有了“老建筑”们“献了青春献儿孙”之说;另一种是从社会上招收的院校毕业生,主要以工程测量工、建筑材料试验工、大型机械操作工、爆破工、防水工等为主。对这些人员来说,干建筑只是就业的“敲门砖”,随着时间的流逝,建筑施工对他们的引力逐渐变小,其中许多人都另谋高就了。

农民合同工指的是农民工与企业签订用工合同并成为项目部的在册员工,属纯劳务用工,建筑施工企业按工时或定额计酬,主要以钢筋工、混凝土工、砌筑工、抹灰工、木工、电工、焊工、机械操作工等为主。与包工头带领的单项工种作业班或有资质、成建制的劳务队伍下的农民工(这部分人员属于外部员工)不同,农民合同工受施工企业管理,享有《劳动法》中合同工应有的权利,对于工资拖欠、工伤理赔等也能得到较好、较快的解决。

(2)临时工或短期工。根据工程需要,项目经理可随时选用一些零星劳务。这部分临时工大部分为具有一定技能的农民工,如驾驶员、电工、架子工、卷扬机手、塔吊司机、架子工、电工、焊工、放线员等。这部分员工虽然具有一定的专业技能,但无需经过较长时间的教育和培训。较农民合同工,临时工更容易受到工资拖欠、工伤理赔等问题的困扰;另外,一般国有建筑企业能够真正做好试验、资料、测量等紧缺工作的员工微乎其微,这些岗位大部分还必须使用短期合同工。

(3)辅助部门员工,即非核心或非关键部门员工,如后勤保障部门员工。这部分员工虽然并不直接从事建筑施工工作,却是建筑施工不可缺少的“后方”,他们是建筑施工的坚强“后盾”。

二、国有建筑企业外围员工的需求结构分析

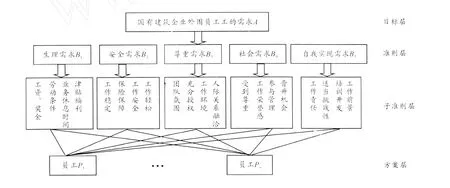

需求总是与一定对象相联系,对象越明确,需求越强烈,对需求的刺激越深,人的行为效率也就越高。根据马斯洛的需求层次理论,通过问卷调查,试图了解国有建筑企业不同年龄、学历和职业身份的外围员工在生理、安全、社交、尊重和自我实现五个层次需求的强度。对国有建筑企业外围员工 P1…Pn,按马斯洛需求理论构成图 1层次分析模型:

图 1 国有建筑企业外围员工需求的递阶层

(一)准则层需求要素分析

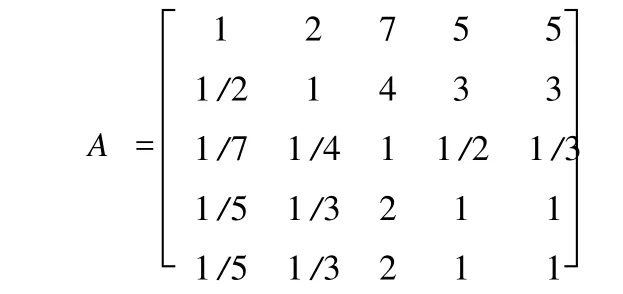

对第二层次的需要要素的两两比较对象有:B1生理需要、B2安全需要、B3尊重需要、B4社交需要、B5自我实现需要。用成对比较法得到成对矩阵A如下:

①利用方根法求比较判断矩阵的特征向量:W= [0.48,0.27,0.05,0.10,0.10]T

②求判断矩阵的最大特征根λmax:λmax=5.072

A满足一致性要求,所以被测试对象赋予 B1、B2、B3、 B4、B5的权重分别为:0.48、0.27、0.05、0.10和 0.10,这里反映了国有建筑企业外围员工考虑需求时,视生理需求最重要,其次是安全需求,再次是社交需求和自我实现需求,各因素的相对重要性由各需求要素的权重所确定。

(二)子准则层需求要素分析

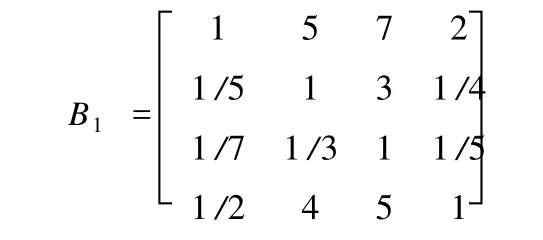

(1)对第三层次中经济需求的子因素 (B11工资奖金、B12劳动条件、B13业余时间和工间休息、B14津贴福利)建立比较判断矩阵:

①利用方根法求比较判断矩阵的特征向量:W= [0.52,0.11,0.06,0.32]T

②求判断矩阵的最大特征根λmax:λ1=4.06,λ2= 4.15,λ3=4.13,λ4=4.09,λmax=4.15

Β1满足一致性要求,所以被测试对象赋予 B11、B12、B13、B14的权重分别为:0.52、0.11、0.06和 0.32,这里反映了国有建筑企业外围员工经济需求的满足程度中,视工资奖金最重要,其次是津贴福利,再次是劳动条件,最后是业余时间和工间休息,各因素的相对重要性由各需求要素的权重所确定。

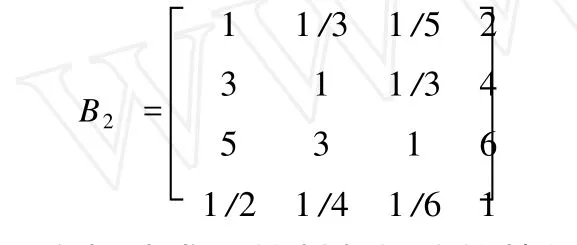

(2)对第三层次中安全需求的子因素 (B21工作稳定/无失业担忧、B22医疗保险和退休保障、B23工作条件安全、B24工作轻松/不易出错)建立比较判断矩阵:

①利用方根法求比较判断矩阵的特征向量:W= [0.11,0.26,0.56,0.07]T

②求判断矩阵的最大特征根λmax:λ1=4.05,λ2= 4.08,λ3=4.10,λ4=3.24,λmax=4.10

Β2满足一致性要求,所以被测试对象赋予 B21、B22、B23、B24的权重分别为:0.11、0.26、0.56和 0.07,这里反映了国有建筑企业外围员工安全需求的满足程度中,视工作条件最重要,其次医疗保险和退休保障,再次是工作稳定,最后是工作轻松,各因素的相对重要性由各需求要素的权重所确定。

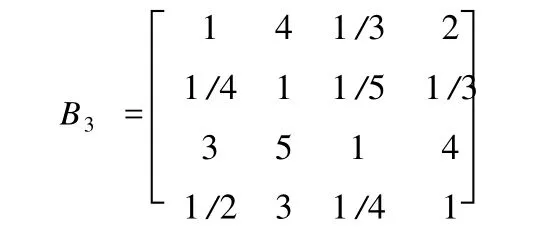

(3)对第三层次中社交需求的子因素 (B31团队氛围、B32充分授权、B33工作环境、B34人际关系融洽)建立比较判断矩阵:

①利用方根法求比较判断矩阵的特征向量:W= [0.25,0.07,0.54,0.15]T

②求判断矩阵的最大特征根λmax:λ1=3.15,λ2= 4.17,λ3=4.15,λ4=4.08,λmax=4.17

Β3满足一致性要求,所以被测试对象赋予 B31、B32、B33、B34的权重分别为:0.25、0.07、0.54和 0.15,这里反映了国有建筑企业外围员工社交需求的满足程度中,视工作环境最重要,其次团队氛围,再次是人际关系融洽,最后是充分授权,各因素的相对重要性由各需求要素的权重所确定。

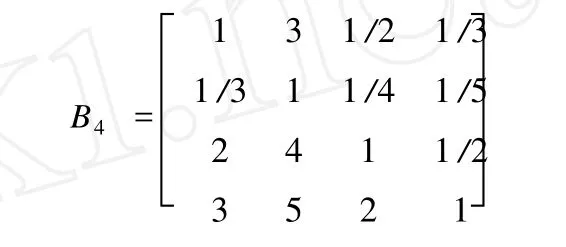

(4)对第三层次中尊重需求的子因素 (B41受到尊重、B42工作荣誉感、B43参与管理 /公平感 /同工同酬、B44晋升机会)建立比较判断矩阵:

①利用方根法求比较判断矩阵的特征向量:W= [0.17,0.07,0.29,0.47]T

②求判断矩阵的最大特征根λmax:λ1=4.05,λ2= 4.07,λ3=4.03,λ4=3.55,λmax=4.07

Β4满足一致性要求,所以被测试对象赋予 B41、B42、B43、B44的权重分别为:0.17、0.07、0.29和 0.47,这里反映了国有建筑企业外围员工尊重需求的满足程度中,视晋升机会最重要,其次同工同酬,再次是受到尊重,最后是工作荣誉感,各因素的相对重要性由各需求要素的权重所确定。

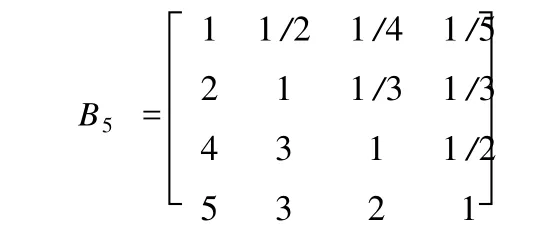

(5)对第三层次中自我实现需求的子因素 (B51工作责任、B52适当挑战性、B53培训开发、B54工作前景)建立比较判断矩阵:

①利用方根法求比较判断矩阵的特征向量:W= [0.08,0.14,0.31,0.47]T

②求判断矩阵的最大特征根λmax:λ1=4.014,λ2= 4.043,λ3=4.083,λ4=4.081,λmax=4.083

Β5满足一致性要求,所以被测试对象赋予 B51、B52、B53、B54的权重分别为:0.08、0.14、0.31和 0.47,这里反映了国有建筑企业外围员工自我实现需求的满足程度中,视工作前景最重要,其次培训开发,再次是适当挑战性,最后是工作责任,各因素的相对重要性由各需求要素的权重所确定。

三、结论

将企业员工进行分块界定,对于企业而言,有助于对员工实施分层分类管理,根据不同的类别可以对他们实行不同的人力资源策略,如岗位设计、人力资源规划、招聘与选拔、员工开发、培训、绩效与薪酬管理、激励等,从而使企业的人力资源配置达到最优,尽可能地降低成本和企业运营风险,增强企业的灵活性和核心竞争力,更大程度地提升组织的效率。对于员工而言,他们努力使自己成为属性高的、技能多的员工,工作动机能够得到深层次的激发,其满意度和凝聚力得到最大化的提升。

国有建筑企业外围员工的数量庞大,正确的界定外围员工,不仅可以帮助企业鉴别核心员工,发挥财富创造力和核心竞争力的优势,而且可以通过外围员工群体的共性和个性,针对外围员工管理上的不足,帮助企业找出外围员工管理的突破口。

[1] M axwell J,A tkinson,Heritage J.Structuresof social action[M].Cam brige:Cam brige university p ress,1984:9 -28.

[2] 邱巍,李富田.企业外围员工与柔性管理[J].西南科技大学学报:哲学社会科学版,2009(6):53-56.

[3] 邵瑞银.人力资源柔性管理模式研究 [D].天津:天津科技大学,2007.

[4] 陈云飞.关于建筑企业核心员工忠诚度的研究[D].苏州:苏州大学,2008.

[5] 张荣文.国有建筑企业:用工模式新呼唤——关于国有建筑企业农民工用工模式的透视与思考 [J].建筑,2007(6).

[6] 储敏.层次分析法中判断矩阵的构造问题 [D].南京:南京理工大学,2005.

2011-02-11

张莉平 (1984—),女,硕士研究生,研究方向:人力资源管理;李富田 (1965—),男,教授,研究方向:人力资源开发与管理。

F240

A

1007-7111(2011)03-0039-05

(责任编辑 张佑法)