创意河滩:一次关于旅游文化开发的概念性设计——以重庆的长江河滩为例

2011-12-25谭人殊钱星星

谭人殊,钱星星

(1.云南艺术学院设计学院,昆明 650101;2.云南实力房地产开发经营集团有限公司,昆明 650000)

创意河滩:一次关于旅游文化开发的概念性设计

——以重庆的长江河滩为例

谭人殊1,钱星星2

(1.云南艺术学院设计学院,昆明 650101;2.云南实力房地产开发经营集团有限公司,昆明 650000)

结合对水文、生态、旅游文化及收藏领域的调研与思考,运用“考古发掘”的运作模式与“自然加工”“完全从属”的建构模式,以流域河滩为例,探索一种概念性的旅游开发项目,并充分挖掘其地域性建筑的文化内涵与商业价值,使其更加符合当今社会大环境下的运作趋向。

创意河滩;旅游业;收藏;概念设计;重庆

由于工业文明时期的遗留问题,目前一些滨江或滨水城市在文化层面的开发上都出现了诸多矛盾。笔者于2009年 8月前往重庆周边进行滨水聚落探访时便惊奇地发现许多值得斟酌或渴求创作的命题。为此笔者大胆地将“水文”、“生态”、“旅游开发”及“盛世收藏”等当下炙手可热的思潮联系起来,从而试验性地探索一种颇具意味的文化旅游模式。

一、关注点:重庆的城市旅游文化

重庆——工业城市,尽管有着悠久的古巴国历史,但事实上城市本身所表象的历史文化沉淀却并非特别突出。随着21世纪社会环境需求的变革,全国各地的旅游业蓬勃发展,重庆市也开发出了许多旅游项目,但却多以周边郊县的小型自然风景区为主,主城区本身的文化性仍相对匮乏。自 1997年直辖之后,重庆的市容文化建设多被放置在打造城市广场、步行街、餐饮重镇等商业设施上。笔者以为,重庆的城区文化建设就此步入了一种误区,譬如过度夸大餐饮行业来充斥旅游市场:餐饮饕餮——南滨路、直港大道,甚至新开发出的“巴国城”、“洪崖洞”、“瓷器口古镇改造”等滨江旅游项目皆是如此。这样的一种以纯商业目的为特色的标榜或许对于重庆城市未来的旅游市场发展是不太明智的。

那么,就重工业城市的重庆而言,历史到底沉淀了些什么呢?其实,重庆本身的地理环境和气候环境以及城市性质已经为重庆缔造了相当独特的资源:两江流域、山城市井,还有后工业时代遗留下的大量工建设施——或许在20世纪,这些资源只是普通的重庆城市构成,但如今,由于时代的高速发展,这些遗留下来的产物却无形中演化成为了真正的重庆城市脉络,甚至具备了一定的历史文物性。为此,合理地理解和开发这些资源或许才是体现重庆本质的核心方式。若能将这些资源正确引入重庆的旅游市场,那么对奠定重庆的旅游特色也将起到一定的榜样作用。下面,笔者将以流经重庆的长江中上游段河滩为例,来探讨一种能够体现文化价值的旅游开发模式。

二、调研

在 20世纪 90年代以前,重庆城区内的沿江卵石河滩彼彼皆是(图 1),但随着城市开发力度的加大,堤坝、滨江公路等基础设施的大肆兴建,如今重庆主城区内大规模的卵石河滩已所剩无几。那么,对卵石河滩的开发到底需要些什么信息呢?

①水位:2003年,三峡二期工程竣工时,长江水位达到 135 m;到 2009年,三期工程竣工时,冬季蓄水水位已达到 175 m,但在夏季由于考虑泻洪,实际水位反而只有 145 m。这个结果和以前重庆冬夏季水位的状况是完全相反的。这就意味着三峡工程完全竣工并运作以后,重庆可能出现河滩较多的时节将由以往的冬季改变至夏季。而夏季,尽管重庆有着全国屈指可数的高温,但由于有长达两个月暑期的关系,也仍然会是重庆旅游的最高峰时节。

②生态:由于河滩特有的季节性原因,其生态构成也相对特别。2009年以后,夏季的重庆河滩几乎均显现出湿地的特征,栖息生物的主要构成是夏季水鸟、耐水灌木,以及两栖、爬行类等小型生物。若再引入旅游,对河滩的生态构成必然造成一定的影响。那如何尽可能小的减少这种影响呢?我们是否可以尝试随同季节变化的周期性运作,或者说是间歇性运作呢?但又如何以最经济的方式来弥补间歇性运作所带来的商业空白区呢?

③文化:重庆长江段的河滩文化大致可分为“人文市井、历史文物、自然产物”等三类。由于长江处于重庆地理位置的低海拔区域,中心主城区处于山城海拔较高的区域,因此目前仍存在河滩的周边大多会呈现出城乡胶着的文化状态。又由于这种城乡交界状态是被长江所长期作用影响的,所以最终呈现出的市井文化会相对独特,因为在这样一个社区里,居住人群大多数仍然是比较下层的码头工、农民、渔民,甚至一些沿江小厂的职工等等,他们的起居、工作环境、饮食,甚至休闲娱乐都和长江息息相关——这就是笔者所谓的人文市井。

重庆远郊的奉节、巫山等地是目前三峡工程文物保护的重点区域,巫山的大溪文化遗址、奉节的沿江古战场等都是古代巴国文化的重要记载。从旧石器时代到青铜时代,峡江两岸的市井文化此兴彼衰,重庆三峡博物馆中陈列的“小田溪鸡尊”“战国双龙配”等许多代表性器皿文物皆多发掘于此地。但仅仅是博物展示、书面介绍等方式,对于古巴国文化的宏扬是否仍显局限呢?我们可否考虑一种方式,将历史文物的器型请出大雅之堂,用与参观游客更加互动的方式来予以传播呢?

再者,亲水,河滩拾取一直是重庆市民与游客爱好的休闲活动,卵石在这个活动中扮演着重要的角色。重庆地处长江中上游,笔者以为这个地段的卵石工艺性是比较好的。因为上游的卵石卵形未成,且体积较大,表面棱角粗糙,未能体现卵石的特色;而武汉以下下游的卵石,虽表面光滑清透,但大多体积过小,失去了一定的浑厚性。再且,卵石的出现属于自然更新,并数量惊人,每一季水位变更后都会出现不同形态的卵石。甚至最近作者发现,除卵石之外,河滩周边还有卵木的存在,这又增添了河滩的趣味性。那我们可否合理的运用人们“拾趣”的天性,结合历史与自然,来设想一种全新的旅游开发形式呢?

图 1 重庆长江沿岸的河滩及卵石和卵木(笔者摄)

三、设想

结合以上分析的种种,笔者就重庆长江段的河滩而言,尝试着提出了一种“生态文化旅游”的运作模式,并设想尽可能多地涵盖生态、水文、文化、历史、旅游、商业等多方面的地区性因素,体现出更加本原的重庆特色。

笔者所设想的河滩文化旅游开发,本质是一个“拾趣”的活动(例如缅甸的南姑河淘宝场,也是同一性质的旅游开发项目)。广义上,拾趣的客体首先是卵石,因为卵石的数量较大,而且是自然更替;其次,激发人们进一步探索发现河滩上的其他趣味性事物,如前文提到的卵木等等。但是,如果仅仅是这样简单的活动形式,仍是不足以达到突出重庆历史文化特色的目的。于是我们便考虑可否在一定的区域范围内,先人工填埋一些仿文物工艺品,再激发人们有目的的进行发掘,这样的方式或许更能够体现“拾趣”中“趣”的意义

那么,要填埋些什么呢?若是仿文物工艺品(图 2),其造价又如何呢?

根据市场调查,石制小型工艺品(如仿红山文化雕件)成本一般在 10~20元;金属制工艺品 (如合金铜小型仿古器皿)成本一般在 20~30元;粗陶仿古器皿成本一般在5~10元。那可否考虑运用以上的粗加工工艺来仿制一批古巴国文物的小型复制品并用于填埋呢?但是,由于所填埋的物品仅仅是通过简易的加工方式所得到的产物,其仿古性必然失真!怎样才能较好解决这个问题,让参与发掘的市民和游客真正体会到“河滩探宝”的乐趣呢?笔者设想了“自然加工”的概念。

所谓“自然加工”,就是结合 2009年以后,长江冬季涨水——夏季枯水的特点,在旅游业较为清淡的冬季,将低成本粗加工的仿制品放入长江,借助江水的流动和石沙的翻滚,利用鹅卵石形成的原理,经过数月的天然打磨和抛光,让原本较为粗糙的仿制品表皮产生更多自然的肌理。待到夏季枯水期,河滩露出江面以后,较为成形的仿制品便天然混合在卵石与泥沙之间了。这样的做法既节省了制作仿制品的成本,又使其更接近于真实的发掘活动,其意向本身,确实可以为市民和游客增添更多的河滩旅游趣味性,也能更好地借助发掘仿古巴国文物的旅游活动宏扬和宣传重庆的历史。甚至,我们在运作的时候,可以根据每一季活动不同的主题,填埋不同的仿制文物,类似于博物馆策划不同主题的展览一样,使人们对长江、对河滩、对重庆文化的认识更加的深刻,也使运作本身的趣味更加多样和灵活。我们可以说:“看啊,长江今年夏天又为我们带来了什么呢?”

然而,以上的意向在操作时是有一定困难的。我们怎么才能避免放入江内的仿制品不被滚滚江水卷走呢?河滩开发,必然引入比以往更多的人流量,那我们又怎样才能做到对河滩生态的尊重呢?我们能否考虑一种合理的建构模式,来尽可能地解决以上的问题呢?

图 2 市场上流行的低成本仿古工艺品(来源:GOOGLE图片)

四、构建

为了使“自然加工”的理念能更加真实地运作,于是,我们运用了“完全从属”的建构意向。

①时间:根据水位和季节的变化,以及考虑到旅游的人流季节性问题,我们的“河滩拾遗项目”只在每年的 5~10月开放。

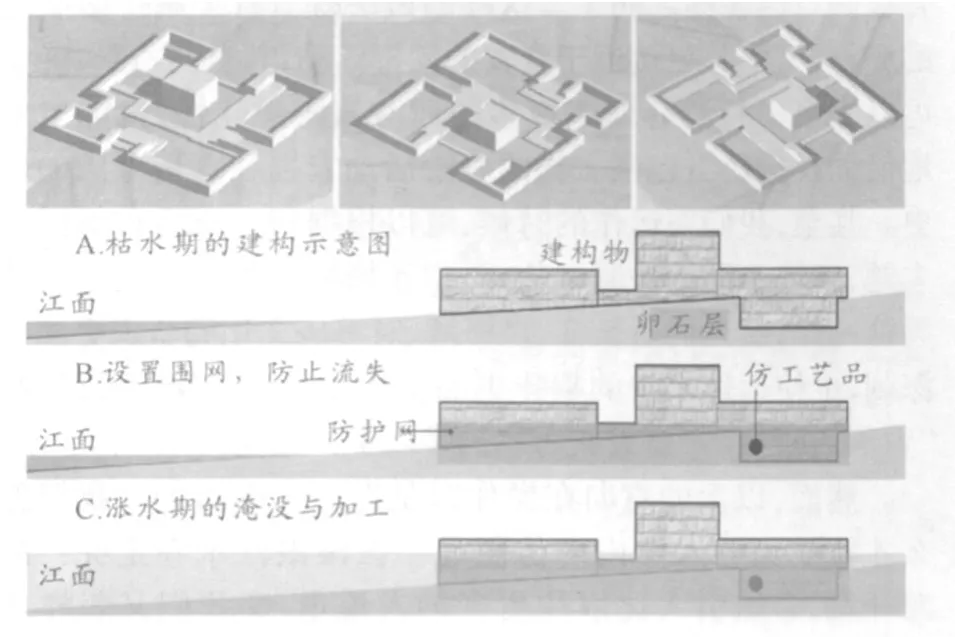

②建构:在慎重选择了中心运作范围之后,用重庆地区特有的“连二石”修建出类似于发掘现场意向的石墙体围合(图 3)。石墙体厚度可以适当夸张到较大尺度,但高度不宜过高,以便体现出一定的敦实粗犷感,墙体上可进行简略的图案雕琢。在确保搭建物有足够的坚固性之后,便开始人工填埋粗加工仿制品。填埋时需确保所有仿制品都在石墙体围合范围以内,并与河滩天然泥沙卵石有足够的接触。填埋完毕后,再用坚固的细网掩盖并固定于整个构筑物之上,防止仿制品流失。随后,利用长江涨水期,让江水淹没河滩的同时,也将整个构筑物,包括被掩埋的仿制品全部淹没。这样的做法,使得粗加工的仿制品和构筑物浸淫于江水之中,被河床中滚动的沙石天然打磨。历经数月的时间,待到夏季江水退去、河滩重现之时,构筑物也将一同显露出来。此时的仿制品已充分受到了自然加工,并且完全与沙石混合,异常接近真实的发掘现场,并且由于大网的限制,能够较好的保留在石墙围合以内,不易流失。

图 3 建构形式与运作流程图

就构筑物而言,又由于年复一年的被江水淹没而后重现,其表皮也会越发接近于天然产物,古迹感亦会越发强烈,从而给市民和游客带来更为真实的发掘体验。

五、结语

以上的描述,其概念就是将整个构筑空间完全放置于自然环境之中,期望用最天然的方式来完成建筑本身的加工和运用。就河滩文化开发意向中的构筑物而言,首先,从产品到构筑物都运用粗加工的手段,尽可能地降低运作成本;其次,由于建筑完全从属于自然规律,尊重长江的时间变更和水文变更,所以每一个周期的运作中,都有足够的时间与空间来让大自然自我修复人为活动对其的影响,对河滩生态起到最大的保护;再次,利用河滩发掘和拾趣的特点,让游人和文化宣扬互动,更好地体现重庆自身的历史文化特色。

[1] 赵小鲁.长江三峡工程二期水位后对重庆库区旅游发展的影响及对策[J].西南师范大学学报:人文社会科学版,2006(5).

[2] 朱顺知.重庆地质遗迹资源与地质公园建设[J].重庆教育学院学报,2008(3).

[3] 张文,王兴刚 .“巴渝文化暨三侠考古学术研讨会”综述[J].学术月刊,2005(3).

[4] 王丽丽.重庆市生态旅游的初步研究[J].牡丹江师范学院学报:自然科学版,2006(4).

2011-02-20

谭人殊(1982—),男,研究方向:民族民居建筑。

F590

A

1007-7111(2011)03-0010-03

(责任编辑 张佑法)