外来务工子女的社会排斥与社会偏离

2011-12-24周莲方巍

◎周莲 方巍

外来务工子女的社会排斥与社会偏离

◎周莲 方巍

本文在回顾我国外来务工子女的社会偏离研究的基础上,提出了社会偏离的社会排斥研究视角。通过对杭州市的个案研究,发现尽管外来务工子女渴望融入城市社会,但由于身份及特殊行为,他们不断承受着挫折和排斥,这可能导致其在教育机会的获取上处于不利地位,阻碍其个性或人格的健康发展,甚至造成消极的社会影响。因此,我们必须加强对外来务工子女的社会融合,促进社会的和谐,实现社会的长期繁荣和稳定发展。

外来务工子女 社会排斥 社会偏离

一、导论

改革开放以来,大量农民进城务工,随之迁移的外来务工子女数量呈逐年增长。与此同时,外来务工人员子女的一般行为偏离和犯罪行为也日益突出。对于外来务工子女,尤其是小学生,他们的偏离行为主要是非正式的,但这种偏离行为有可能进一步转化成更为严重的正式偏离,极大地影响城市融合。目前,相当部分研究仍然将外来务工子女的社会偏离行为仅归结为个人素质及其家庭和学校教育等直接环境,但越来越多的研究指出,中国社会存在的二元社会结构①及社会不平等②等结构性因素对社会偏离行为具有诱导作用,社会弱势群体面临的社会排斥对其社会偏离行为的产生具有直接影响。

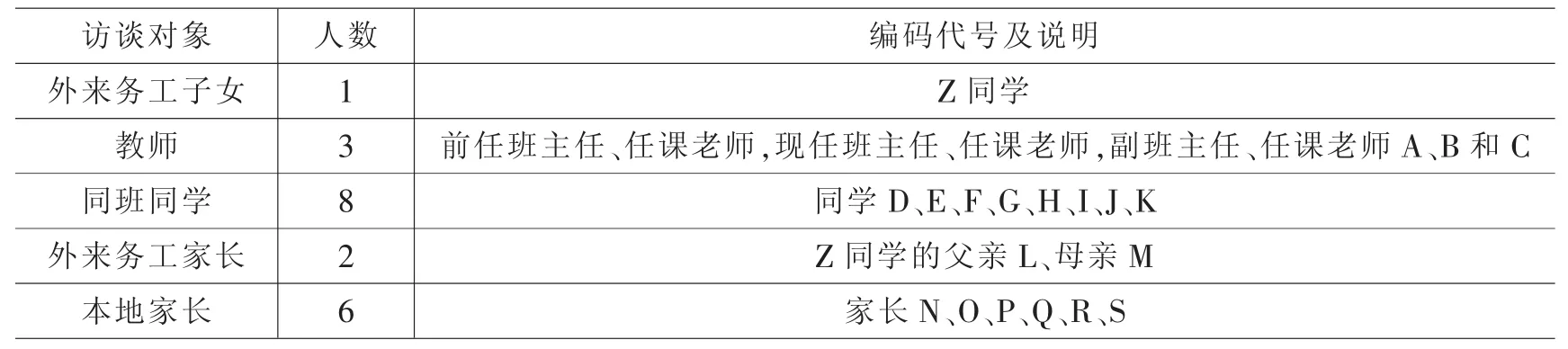

本文借鉴默顿的结构压力理论③,从青少年在城市学习生活过程中面临的社会排斥以及由此对理想实现的阻碍作用出发,分析外来务工子女遭受的社会排斥及其特点,探讨社会排斥对社会偏离行为的影响作用。在研究方法上,本文采取个案研究方式。我们选取了杭州市某公立学校的一位外来务工子女Z作为研究个案,通过2010年以来与个案对象及其家长、教师、同学、本地同学家长的访谈,试图较为全面地了解外来务工子女的学习和生活状况,对研究问题进行经验性探索(具体的访谈对象如表)。研究对象Z及其父母、教师、本地学生家长的访谈以个别形式进行,其中对Z及其父母L、M进行了多次回访;对Z的同学则采取集体访谈的形式进行。除了本地学生家长,其余访谈内容均作全程录音,并转录成文本作为研究分析资料。

表1 研究个案与访谈对象

二、研究发现

(一)外来务工子女及其理想

Z的父母分别是1994年和1996年从浙江的千岛湖和衢州来杭州工作的。来杭后他父亲L一直以修理自行车为业,母亲M目前在附近的一家省属事业单位做勤杂工。与其他外来务工人员相比,Z的家境状况不错,早在10多年前便已经在附近的一个居民区买了一套两居室的二手房。作为移徙二代,Z虽然出生在老家,但一直是在杭州长大的,从小交往的小朋友都是城市里的孩子,特别是省级事业单位知识分子的孩子。Z认为自己除了不会说杭州话,其余和杭州本地的同学没有区别,声称“我跟其他同学都是一样的”。因此,Z有着与城市里的同学一样的生活憧憬:“以后的生活两个字就好了,幸福。”至于什么是幸福,在他的脑海里既模糊又具体:“幸福是怎样,我也不知道……长大了带父母出去玩,买房子。”

对于未来的学习,Z也有着美好的愿望。他既有着对大学校园的憧憬,也有着对即将面临的小学升初中就学学校的想法:

“我很早以前就想过要上什么大学,目标是清华……我想上YC。我本来想去WL,选择YC有两种原因,一是YC这个名字挺好听的,第二就是我想考考看,看看能不能报名。”

在与同学相处的过程中,Z内心里渴望与其他同学交往,在其他同学看来甚至表现得“过分积极”、“忙的时候没有空理他……会不停地来烦你”;但是,Z仍然十分怀念同学之间一起玩耍的时光:

“快乐的就是我们每个星期五,很多男生一起在MY(学校附近的一个商品房小区)玩,一个抓人的游戏……我很想(与班级同学一起玩)的啊!”

(二)外来务工子女面临的社会排斥

然而,不论从Z自我的感受,还是家长、教师和同学的反应来看,Z作为外来务工子女面临着多方面的排斥,他心目中的许多美好愿望面临无情的挫折。

首先,在学校的选择方面,虽然根据杭州市教育局的政策他可以在居住学区获得就学机会,事实上他在小学期间也享受到了同城待遇,但这种情况并不具有必然性。具体到民办初中的选择,尽管Z渴望能够到当地一所著名的民办中学YC上学,但是我们在第二次访谈时得知,虽然杭州市民办初中实行报名摇号,但实际上该校对学生的小学成绩有一定要求。Z小学期间许多课程的学期成绩仅仅是合格,因而便失去了选择他心目中理想学校的可能性:

家长L:“我早上就带我儿子去YC中学看了看,那里的老师还给他面试了。小学的成绩单拉出来,他上个学期的语文还有个合格。那个老师就问他,为什么想上我们学校啊?我儿子就说你们学校好啊。老师说,你这个成绩想要进我们学校,目前看来有些难度的。他说你要很努力才行。我儿子说我会努力的,我肯定努力的。老师说我们收进来的学生,成绩都是很好的,都是尖子生啊,你很努力么,人家也很努力的,你成绩想要上去,很难很难。我觉得你还是考虑选择一所适合你的学校。”

其次,尽管Z十分渴望融入同学之中,但是他在同学中并不受欢迎,受到种种排斥,甚至欺负。对此,Z的同学在与我们的访谈中并不回避:

同学E:“(玩游戏的时候)人家不去抓他的,抓他没意思。”

同学H:“下课的时候他这样子来找你,你可能还理解他,但是忙的时候没有空理他的,然后他就会不停地来烦你。”

同学E:“他过分积极,人家都不要他……他就会故意过来弄你,想引起注意……(他来烦的时候)男的打他女的骂他。”

对于同学的这种排斥,Z在访谈中表现得十分委屈:

“他们会欺负我,有时候踢一脚。我就问他了,为什么要踢我。他也没说话。”

正是因为如此,周末Z没有兴趣班的时候便呆在家里:

“我不会跟别人玩的,因为这不可能……由于我们班级的某几位‘不法分子’的存在,我都没有办法跟其他同学玩。我们班级以前新来一位韩国的同学,她刚开始还跟我玩的,后来那些‘不法分子’就跟她说我的坏话,她被游说之后也不太跟我好了。我如果跟班级的女生说话或者玩的话,他们马上就会传‘绯闻’,所以女生现在也不跟我说话了。”

对于Z与同学之间的这种不融洽状况,我们在与他的父母和老师的访谈中也得到证实。他的父母认为自己孩子的同学不与Z交往,“独来独往”,平时大部分时间在家里看电视、玩电脑。教师也普遍反映同学不喜欢Z,“有点孤立他的感觉”。

再次,除了目前在学习环境中面临的社会排斥,外来务工子女由于其学习成绩较差、无法获得良好学校教育环境,预示着他们将来可能在更为广泛的社会发展过程中面临更大的社会排斥。从上面的分析中我们已经看到,Z在小学升初中的过程中面临着排斥,这在一定程度上预示着他未来的大学理想和生活理想可能面临的失败。对此,他的家长有着清晰的意识,没有想过未来要指望儿子,因为照目前的情形来看儿子肯定没出息:

家长L:“我们反正没想过要靠他的,靠他连饭都没得吃了。我没有多少文化,至少还有手艺,可以自己养家,他现在成绩那么差,学校又进不了好的,以后工作都找不到,自己都养不活,怎么养我们?”

(三)外来务工子女社会排斥形成原因

在我们的访谈过程中,不论是教师、本地学生家长,都认为并不会因为学生是外来务工人员子女而对他们加以排斥:

教师A:“基本上孩子都不会歧视你是外地务工的或者什么的,还是蛮天真的。”

教师B:“其实班级里面分层很多时候不是按照这个(是外地的或者是本地的)分的。”

本地家长N:“也没什么,我们现在不太管这个是外地人还是本地人。”

本地家长O:“小孩子现在杭州话也不会讲的,这种观念(外地的还是本地的)比较少。”

但是,全面分析访谈的资料,我们发现仍然存在两种类型的排斥,一种是直接针对外来务工人员子女身份的,另一种是因为外来务工人员子女种种特殊行为表现而造成的。

一方面,我们发现,不论是同学还是老师,都对外来务工子女的身份有着清醒意识。例如,Z的同学和老师虽然都提到Z和另一位副班长都是外地的,但却明确为他们划了界限:

本地学生:“她(副班长)不算的,TY是大城市。”

教师C:“那个副班长也不是杭州本地的……当然她的家庭跟Z是不能比较的,她的爸爸是杭州市人才引进的,他与外来务工人员性质是不一样的。”

在我们的访谈中,一些教师也肯定了存在对外来务工人员子女的歧视现象:

教师B:“我实事求是说,有的时候会这样,有一部分老师对他们(外来务工子女)可能会有偏见,有一些是有的……当初这个亲戚的孩子进来的时候我也选择,当时有两个班,其中有个班的老师老是在骂这种(外来务工子女),我觉得他们有偏见,我就找了另外一个老师,那老师本身也不是杭州本地人,但是结果还是这样……作为我们老师,功利一点讲,班里如果太多我有点怕……所以有的孩子可能会觉得(被排斥),有的时候老师可能会有歧视。这种情况也是存在的,不光是我们学校,有些地方的确是存在的。”

或许与孩子,甚至自身面临的社会排斥有关,外来务工子女家长也会采取主动与学校教师隔离的行为,不像城市孩子家长主动与教师联系沟通,甚至参加家长会时也不与教师交流:

家长L:“我从来不跟他们老师说话的,家长会开好了我就回家了。我不太管的,我就坐在那里坐一下,反正我儿子没得表扬,我也不听,表扬了我就听在那里,每次也没有听到有表扬他。”

进而在制度方面,虽然外来务工人员子女在收费等方面越来越享受到同城待遇,但是相关学校在按学区收取学生等方面仍然存在着排斥现象,大部分学生即使符合条件也无法进入所在学区学校,无法融入城市孩子之中,只能到外来民工子弟学校就读:

教师A:“(我们学校外来务工子女)不是很多,一般像MZ(区教育局所属民工子弟学校)那种地方专门是外地打工的孩子读的,有民工子弟学校。”

教师B:“我们学校外来务工子女人数还是比较少的……我们学校也算一个热点学校,择校的学生比较多,择校的多了,外来务工子女的接收口径就相对小了……现在家长是,民工学校不愿意去,他们希望自己的孩子融入这个城市。”

另一方面,外来务工子女在城市生活和学习中遭到的社会排斥,也不完全是因为他们的外来身份,而是他们种种与城市孩子不同的行为表现造成的。

首先,外来务工子女的学习成绩普遍较差,这是他们遭受教师和同学排斥的重要原因:

教师B:“(外来务工子女)总的来说问题在学习方面,他们学习成绩只能算一般……缺点就是学业方面,这个不调查,毛看看也是这个样子……一个是分数方面,(教师)需要优秀的孩子给撑脸面,所以有的孩子可能会觉得(被排斥)。”

教师A:“因为班级里面孩子玩的话也要找成绩好的,他们成绩不是很好的……同学就不太愿意跟他玩。”

其次,外来务工子女个人品行方面的一些问题,也对他们学习生活过程中遭受的排斥有一定的影响作用:

教师B:“他个性上可能有点(差),跟别的同学不怎么样,男同学不跟他玩的。”

教师C:“Z在同学们当中的情况完全是他的个性造成的。他比较喜欢管闲事,甚至有时候会落井下石。比如说他被老师表扬了,他很高兴,这时候如果他的同桌被批评了,他马上就尾巴翘着嘲笑他了,你是什么什么不好,那人家就听了很懊恼的。这么多年下来,人家就觉得你是老是要去揭人家伤疤的感觉,时间久了人家就觉得这个人不是味道。”

再次,外来务工子女在卫生习惯上较差,特别是在服装穿着和个人卫生方面存在一些不良习惯,从而引起教师和孩子的排斥:

教师A:“他那个鼻涕啊,很恶心的,真的很恶心的,衣服又老是不换的。”

本地同学H:“他满嘴口水,搞不好口水就要流出来了。”

本地学生F:“头发不梳,头发留得比较长。”

此外,访谈中教师也普遍认为,外来务工子女的家庭环境对孩子出现上述不良表现有着重要关系,他们的父母文化水平不高,工作繁忙疏于管理,同时又缺乏与学校的联系,最终也加剧了孩子偏差行为的形成。

(四)社会排斥与外来务工子女社会偏离

尽管外来务工子女有着对学习和未来生活的美好理想,渴望融入城市社会,但在现实中他们却承受着挫折和排斥。外来务工子女在学习生活过程中遭受的这种社会排斥,对他们社会偏离行为的产生与发展有没有影响呢?

就我们的研究个案Z来说,我们可以在访谈中直接找到的社会排斥与社会偏离行为关系,主要集中在个性方面。用他的同学、老师和家长的话来说,Z喜欢与女孩子玩、爱哭,缺乏男孩子应有的阳刚之气、性格表现懦弱。Z的父亲L对儿子的懦弱也极不满意:

家长L:“人家欺负他很多的,他是最没用的一个,人家经常打他。”

对于这样的遭遇,Z同学通常的做法是报告老师。但是,似乎老师对于他的这种处理方式并不欣赏:

教师A:“他很喜欢去告状的,别人如果欺负他,他就很喜欢到老师那里去告状。”

除了向老师告状求助,Z同学另外一种应对的办法便是用哭来宣泄自己的情绪:

Z:“不要频繁地来弄我,不然会恼羞成怒的……不要太过用力,我真的会生气,还会哭。”

本地同学F:“他会眼泪汪汪来拍我们的桌子,在发泄。”

这种特殊经历,造成了Z在同学眼里与男孩子的性格偏差:

本地同学D:“女生性格比较阴的,男生就是比较阳的,但是Z是属于阴阳之间的,就是男的也不要跟他玩,女的也不要跟他玩。”

本地同学E:“他就是半男半女型的。”

除了性格的偏差,Z的老师也指出他说谎、擅自拿用家里的钱,甚至有将学校的点心费私用的现象。对此,我们没有作进一步的证实;同时,我们也无法将其与Z在学校里受到的排斥联系起来,但无疑这是一个不好的迹象。

三、研究讨论

(一)外来务工子女面临的社会排斥特点

社会排斥的概念最早源自于20世纪60年代的法国④,如今也成为我国学术界对弱势群体经济权利、政治权力和社会权利缺失状况进行研究的重要概念。那么,对于尚未成年的外来务工子女,他们是否承受社会排斥;如果有社会排斥,这种排斥又有什么特点呢?

我们研究发现,不同于社会排斥概念本身的内涵广泛性或多维度性⑤,由于个案对象年龄较小,他们接触的社会领域较为狭窄,因而受到的社会排斥内容也较为单一,主要反映在就学过程中面临的制度性排斥,以及学校生活过程中与教师、同学交往面临的排斥。在关于社会排斥的形成机制上,既有我们通常意识到的外来务工子女因为其身份直接造成的排斥,也有因为他们特殊的社会、经济和文化而间接造成的社会排斥。我们并不认同访谈中一些教师所说的,外来务工子女受到社会排斥,并非因为他们是外来者,而是因为他们学习、个性和卫生等方面存在的缺陷;我们的研究发现说明,城市社会对外来务工子女的社会排斥并非是一种抽象的概念,而是有着十分具体表现的活生生的事实。学校和教师清晰区分了作为农民工的低知识阶层的外来者和作为知识阶层的外来者,在接受孩子的入学和对待孩子的态度方面区分处理;进而,他们从农民工子弟的社会环境、学习成绩和个性缺陷等方面形成对他们的一般认识,从而对处于社会底层的外来务工子弟形成排斥。由于外来务工子女特别是民工子弟在社会文化方面与城市儿童的差异,我们认为要真正消除这种社会排斥,实现对新市民的社会融合并非一件容易之事,难以在短时间内加以解决。

(二)社会排斥对社会偏离行为的影响

那么,社会排斥究竟会给外来务工子女带来哪些消极的,特别是长远的社会偏离行为的影响呢?从本文的个案研究中我们认为,外来务工子女面临的社会排斥主要可能引发两个方面的不良影响:首先,外来务工人员及其子女面临的社会排斥的一个最为普遍结果便是逐步拉大他们与城市孩子在学习成绩上的差距,进而在教育这一普遍被认为实现个体向上社会流动渠道的机会获取上,处于极为不利的地位,最终造成贫困的世代化。其次,外来务工人员面临的社会排斥可能造成孩子健康个性或人格发展的障碍,进而形成社会偏离行为或个性,甚至可能造成反社会的人格或偏离行为。尽管这一问题的研究是本文着重关注的,但是由于个案局限,加上研究对象年龄尚小,我们的研究发现可能还无法说明问题的严重性。但是,Z的老师指出的孩子说谎、未经家长同意擅自使用家里的钱等现象仍然应该引起我们的警觉。这些社会偏离行为与社会排斥有没有联系,如果有联系究竟又是怎样一种关系?这是今后的研究中需要进一步深入分析的。

(三)社会融合与外来务工子女教育

可以肯定,随着我国城市化进程的不断推进,外来务工人员,特别是其子女融入城市将是一个不可回避的发展趋势。改革开放以来我国沿海发达地区城市的发展已经让绝大多数人认识到,城市的繁荣离不开这部分外来务工人员或新市民。因此,如何促使外来务工人员,特别是其孩子融入城市生活,将是我国未来城市化发展和社会发展过程中不可忽略的一个重要课题。对于外来务工子女的社会排斥不但不符合构建社会主义和谐社会的目标,有失社会公正,而且这种做法存在着极大的潜在社会风险,极有可能影响社会的稳定和发展。对于外来务工子女存在的学习、卫生和个性等方面的缺陷,需要通过学校和其他社会机构及人员的耐心和有效教育才能加以解决;排斥不但解决不了问题,而且可能造成相反的结果,引发进一步的偏离行为和冲突。因此,我们必须加强对外来务工子女,尤其是外来务工子女中的弱势群体成员的社会融合,在承认其存在问题的基础上,因势利导,循循善诱,探索有效的教育途径和方法,最终实现移徙二代的社会融合,促进社会的和谐,实现社会的长期繁荣和稳定发展。

注:

①俞德鹏等.城乡二元社会结构与城乡二元社会结构与城市外来民工犯罪[J].浙江社会科学,1999(3).

②刘俊俊.农民工犯罪:从社会学立场的成因分析[J].广西政法管理干部学院学报,2007(1).

③Merton,R.K.Social Structure and Anomie.American Sociological Review.Vol.3.No.5.1938.pp.672-682.

④Atkinson,R.Combating Social Exclusion in Europe:The New Urban Policy Challenge.Urban Studies.Vol.37.No.5-6.2000.pp.1037-1055.

⑤Rodgers,G.What is special about a “social exclusion” approach? In Gerry Rodgers,Charles Gore and José B.Figueiredo (eds.).Social exclusion:Rhetoric,reality and responses.International Labour Organization(International Institute for Labour Studies).1995.pp.39-55.

责任编辑 许 臻

C913.5

A

浙江工业大学政治与公共管理学院