提高学生创造能力的几种教学方法

2011-12-22吴宗汉

吴宗汉

(东南大学物理系,江苏南京 210096)

提高学生创造能力的几种教学方法

吴宗汉

(东南大学物理系,江苏南京 210096)

对于如何提高学生创新能力问题的讨论,往往是从学的角度讲述较多,而从教的角度上的讨论、论述却明显不够.其实学生创新能力的培养是需要在教师与学生共同努力下,即教与学的两方面同时并举才能更有效果的,为此,本文从教学方法上入手,介绍悖论(Paradox)教学法等五种教学方法及相关内容.

就“如何提高自己的创新能力”的问题,作者曾给大学生们做过讲座,但应该对如何把学生的创新能力的培养做得更好的问题,后来,自己曾多次反省,并做过进一步探究.我深感学生创新能力的培养,需要教师与学生共同努力,即教与学的两方面同时并举才能更有效果.为此,本文从教学方法上入手,除针对理工科专业外,并顾及人文、社科、艺术等各类专业的教学,对如何提高创新能力的问题做些阐述.

1 悖论教学法

科学中出现悖论,是一个与科学发展存着密切关系的重要问题.有人称“悖论”是“孕育着新突破的科学迷雾”.悖论是科学发展的一种强有力的内在的逻辑力量.科学的发展历史已经表明:事物的辩证本性和辩证联系常常是以悖论的形式出现的.这时,思维虽不能完整地把握客观事物的辩证矛盾,但由于悖论的出现,却使人看到了旧的理论同客观事物的辩证性质之间的尖锐矛盾.在这种情况下,总会出现一些科学上的革新者,他们面对矛盾,提出新的范畴、新的科学理论.而当新旧科学理论的对应关系或从属关系被人们阐明时,悖论就转化为一系列的辩证命题了.正因为如此,我们不应把悖论的出现看作坏事,而应把它看作是逼迫人们进行辩证思维的一种动力.只要我们掌握了辩证思维,就不必在悖论出现时惊慌失措,而应以积极的态度来对待它.如果说,理论的难题最初是以悖论的形式出现的话,那么,悖论的解决则是与科学的革命性飞跃连在一起的:悖论一旦得到解决,科学随之得到突破性的发展.应该说创造能力的培养和科学发展的突破是与悖论分不开的.

提到“悖论”人们就想到一句有名的话,即“我说的这句话是谎话.”那么这句话到底是真话还是假话呢?这是一个令人难以讲清的问题.这句话的由来是这样的.公元前4世纪,麦加拉(Magara)学派的哲人从欧布里德 (Eubulides)对形式逻辑提出了一个“说谎者”难题,这种“难题”曾被称为“不可解命题”,现代形式逻辑学家们则称之为“悖论(Paradox)”,近年来有人把它叫做“奇异的循环”.欧布里德提出的这个“说谎者悖论”,已经困扰西方的形式逻辑思维长达2300多年,被西方的哲学家和逻辑学家们认为是最难以解决的一个悖论,但它却有着最简单的形式,“我说的这句话是谎话.”要判定这句话是真话还是谎话,用二值逻辑(以任一命题具有并只具有“真”或“假”二值之一的各种形式逻辑的统称)的法则是不可能的.把它判作真话,则它是谎话,把它判作谎话呢,则因为它本来就说自己在说谎,讲的是真实情况,就成了真话.这样,就出现了“真-假-真”循环.而造成这循环的原因,到今没有能使大家信服的解释.在这个看上去像是一句蠢话的“说谎者”悖论面前,形式逻辑的根本大法——同一律、矛盾律和排中律一概无能为力了.

据说在现代二值逻辑学里有大约7种悖论,其中有一个悖论:若将正方形用对角线隔开(如图1所示),则正方形被分成A、B两个全等的三角形.今若假定对角线属于A或B一方,那么另一方就失去底边而不成其为三角形.这个矛盾用二值逻辑同样难以解决.怎么办呢?有人提出:认为对角线应该属于A或B,这是断然判定“是”或“非”的二值逻辑的思想方法.如果承认有既不是“是”又不是“非”的事物,则对角线不为A或B所专有,而为两者所共有.

图1

因此,如果不是只取“真”、“假”二值,而是承认有不是“是(真)”又不是“非(假)”的事物,即在“是”和“非”之外,补加上“既不是‘是’又不是‘非’”以及“既‘是’又‘非’”,上述矛盾就解决.“说谎者”悖论在内容上讲是真实情况,但作为表达是假的,是一句“真的假话”.对角线或属于A,或属于B,既属于A又属于B,既不属于A又不属于B,可能取四重值.这就是四值逻辑了.

下面我们再举些例子来说明悖论,首先介绍芝诺悖论.

芝诺(Zenon Eleates,约公元前490年—约公元前436年)出生于意大利南部的埃得亚城,是古希腊埃利亚学派的主要代表人物之一.他是古希腊著名哲学家巴门尼德(Parmenides)的学生.芝诺极端信奉巴门尼德关于世界上真实的东西只能是“唯一不动的存在”这个信条,否定现实世界的运动,认为运动或变动是不可能的,并断言承认运动就会导致矛盾.芝诺以诡辩的方式阐述他这一学派的观点,关于运动的四个悖论,其中芝诺悖论最为闻名.这四个关于运动的悖论引起了学术界极大的骚动,其余波一直至今尚未完全平息.芝诺关于运动的四个悖论是这样的:

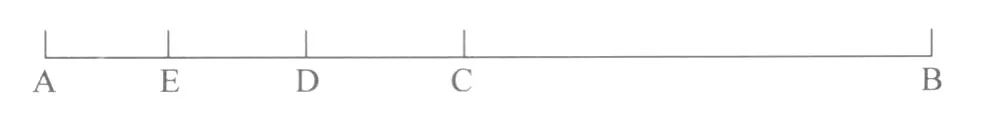

二分法.“运动不存在.理由是:位移事物在达到目的地之前必须先抵达一半处”.意思是:要通过AB,必先要从A出发到达C;要到达C,必先到达D;要到达D,必先要到达 E.如此进行下去,永无止境,所以得出结论:运动不可能.

图2

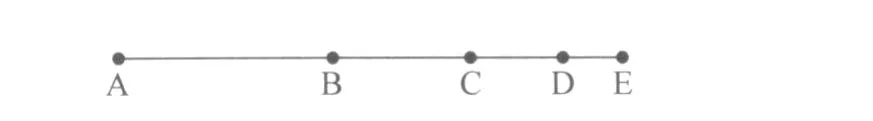

阿克琉斯论证.“这个论证的意思是说:一个跑得最快的人永远追不上一个跑得最慢的人.因为追赶的人必须首先跑到被追的人跑的出发点,因此走得慢的人必然永远领先.”意思是说甲的速度远大于乙,乙先行于甲,甲要超过乙,必先要赶上乙先达到的B点,当甲达到B点时,乙达到C点,当甲到达C点时,乙又进入到了D点,如此下去.结果是甲永远赶不上乙.

图3

飞矢不动.“飞着的箭静止着”.飞箭在任一瞬间必静止在一确定的位置上.所以,运动就是许多静止的总合.

运动场问题.“跑道上有两排物体,大小相同,数目相同,一排从终点排到中间点,另一排从中间点排到起点,它们以相同的速度做相反的运动,芝诺认为这里可以说明:一半时间和整个时间相等”.如图4,原来的排列是:

图4

作相反方向的运动后,变成这样的排列:

图5

第一个B到达最末一个L的同时第一个L也到达了最末一个B处,这时第一个L已经经过了所有的B,而第一个B只经过了A的一半.因此,一半时间和全部时间相等.通过上面的介绍,我们可以看到芝诺是想否认运动的真实性.他是企图通过揭露矛盾来否定运动.因此,对芝诺悖论的恰当评价应该是:芝诺悖论的结论是不科学的.但芝诺悖论包含有辩证法的因素,揭露了运动的矛盾,并不自觉地预示出解决矛盾的途径,具有深刻的潜科学意义.芝诺悖论具有辩证法因素,但并没有揭示辩证法,芝诺不自觉地预示解决这些悖论的途径,但他本身没有产生出解决的办法来.芝诺悖论以潜科学形态孕育辩证法和极限思想,现在,芝诺悖论虽早已解决,然而芝诺悖论的科学意义并不到此了结.比如,关于有限与无限,至今还是哲学界、数学界极关心的课题.深入研究古希腊深刻的科学思想,对于今天繁荣科学有着巨大的益处.

下面我们介绍伽利略的“落体悖论”,在历史上,人们在很长的一段时间里,都相信亚里士多德所说的,重量不同的两物体,从高处自由落下时,重的东西比轻的东西先落至地面.伽利略(Galileo Galilei,1564—1642)于1638年出版的(两门新科学),以三人对话的形式,生动活泼地讨论了物体运动和新力学问题.它不直接从实验入手,而是首先从一个理想实验得出的“佯谬”,对亚里士多德的落体定律提出诘难,逐步展示出他的研究的丰富内容.

如果亚里士多德所说的是对的话,假定一块大石头以(比如说8)的速率运动,而一块较小的石头以4的速率运动,那么,把二者联系在一起,这两块石头将以小于8的速率运动;但是两块联系在一起的石头当然比先前以8的速率运动的石头要重.按照亚里士多德所说的重的东西比轻的东西速率应大,那么究竟其速率是大于8还是小于8呢?由此可见亚里士多德的论述就无法自圆其说了,这就是著名的“落体佯谬”,地地道道的一个科学“悖论”,它一下子就揭示出了亚里士多德落体理论的破绽和逻辑混乱;它同时也表明了运用理想实验的推理法,比起永远可以被人挑剔指责的大量真实的实验来,会更容易、更有说服力地推翻一个包含着错误的理论.伽利略以严密的逻辑思考,从亚里士多德的运动理论中揭示出来的“落体悖论”,竟引出了如此丰硕而深刻的研究成果,为新力学的创立开辟了广阔的道路,这的确令人惊叹不已.这清楚地表明了“悖论”的提出和深入往往是通向新的科学创新、科学创造的路标.

从科学史的研究可知,在19世纪末20世纪初的那个世纪之交,物理学出现了令人不安的事件,1900年,著名的英国物理学家开尔文(威廉·汤姆孙)在一篇展望20世纪物理学的文章中说:“在已经基本建成的科学大厦中,后辈物理学家只要做一些零碎的修补工作就行了”,接着他又说:“但是,在物理学晴朗天空的远处,还有两朵小小的令人不安的乌云.”这两朵乌云,指的是当时物理学无法解释的两个实验,一个是热辐射实验,另一个是迈克尔孙-莫雷实验.开尔文真算是有眼力的了.但他可能也完全没有想到,正是这两朵小小的乌云,不久将发展成为物理学中一场革命的风暴.实际上这就是“紫外发散灾难”和“迈克尔孙-莫雷实验表明的光以太实验失败的结果”的科学悖论问题,以及爱因斯坦追光实验的“光速悖论”等,都促使人们思考,而爱因斯坦对这个悖论做了深入的思考,并了解到光以太的实验的失败,通过否定“绝对运动”找到了排除悖论的道路,从而为狭义相对论的建立铺平了道路.在狭义相对论建立后,爱因斯坦又提出广义相对性原理和等效原理,建立了广义相对论.在对相对论理论实质的理解中,有一个问题必须解决,这就是:既然一切运动都是相对的,任何参照系对运动的描述都是等价的,那么,是否没有绝对的东西了呢?这个问题的解决,与“双生子佯谬”又有着密切的关系.正是“双生子佯谬”的解决,指明了各种参照系的不完全平权性,才使人们懂得相对论理论并没有支持只承认相对性而否认任何绝对性的观点.

为此,悖论教学法就是一个很好的培养创造能力的方法,它能引导学生从逻辑思维推理中找悖论;从实验结果与既有理论间的矛盾中找悖论;从有关前提中寻找包含有直接错误的悖论问题等都是很好的教学方法.这样,就能提出新问题、新思考.这就是爱因斯坦指出过的:“提出一个问题往往比解决一个问题更重要,因为解决一个问题也许仅是一个数学上的或实验上的技能而已,而提出新的问题,新的可能性,从新的角度去看旧的问题,却需要有创造性的想象力,而且标志着科学的真正进步.”而这却正是我们培养学生创新能力的一种好的教学方法.

2 从发现异常起步,追踪寻迹教学法

常态科学是范型支配下的解难题活动.如果按照范型去从事工作,解决难题,这当然也可以说是一种科学发展观.但这种发现不会产生新型的事实.例如发现填补元素周期表上空格的元素就属这一类发现.这类发现可以说是科学知识的累积.现在,在大学教育中,不少实验是为了验证课本的知识,这种验证性的实验,应该把方法训练、思维训练放在更重要的位置上,而不应把纯的验证作为主要目的.而且,更有意义的应该是教育学生,注意“异常”现象.“发现、发明始于异常”,让学生注意“异常”,并从“异常”起步,进行寻迹溯源,才更有意义的,这也是指引学生走向创新的教学方法.其实,科学发明和科学发现不是一个孤立的事件,而是一个有结构的过程.这个过程由反常的发觉、反常的扩展和作用,调整适应和同化3个阶段组成.

(1)反常的发觉

反常的出现多少带有偶然性.这里说的偶然性是指“找到了不在找的东西”.与充填周期表的空格元素不同,这种充填很少偶然性,即使有偶然性也是“找到了正在找的东西”.所以偶然性是相对范型而言的.按照范型应该出现A,结果,A没有出现,倒出现了意料之外的B.这就是反常.

反常的发觉需要两个条件:①科学家、实验者们个人的熟练技巧、智慧或者才华.这使人去注意反常,但是有些人常常把这些反常忽略,失之交臂,只好事后惋惜.②仪器手段和思想概念的准备.如果没有这两方面充分的准备,足以使反常作为与预期相背后的结果而被认识到,反常还是不能发觉的.如果人们对仪器的性能了解不够,就会看不到反常.若看到了反常,范型越精确、越广泛,科学工作者就越能确切地知道他们当下期待什么,因而他们就越能认清出了什么岔子,对反常也就越敏感.

(2)反常的扩展和作用

反常的发现后有一个扩展期.在此期间,有一些人声称,他们以前也看到过这种反常,但没有在意;另一些人做了重复的观察和实验,也看到了这种反常.也会有些人认为所谓的反常也许是“错觉”,甚至“骗局”,设法改进仪器,做更精确的实验和观察.也有些人在考虑这种反常对他们所持理论的意义.反常对实验和理论两方面都起着作用.

(3)调整、适应和同化

随着反常的证实、扩大和作用,就提出了一个反常与范型是否兼容的问题.反常已肯定不是“骗局”,那么如何用范型来解释呢?于是就开始了一个范型调整的过程,以达到适应反常的存在并且最后同化反常,使反常转化为预期现象.

范型的这种调整有两种情况.一种是量的调整.也就是修改或补充原有范型中的一些理论假定,或增加一些辅助假说.但是这种调整有时并不奏效.因为反常过于“硬”,原来的范型“消化”不了,这时只好作另一种调整,即质的调整,也就是放弃旧范型,另立新范型,这就是科学革命的调整路线.

但是不管哪一种调整,同化作用都会或多或少地对人们原来熟悉的对象,提供新的看法,开拓人们的眼界,以不同的眼光看待周围世界和自己的工作.

科学发明、科学发展也是如此.起初科学工作者看不到反常,只能感受到范型预期的东西.进一步就会感到不对头,并与以前类似的事情联系起来.接着就调整理论,一直到把反常变为预期的现象为止.也许有人对此感到很神秘,其实,只要我们做了有心人,善于思考、勤于思考,不盲目迷信,敢于捕捉现象,敢于提出异议,就能把稍纵即逝的现象抓住,并能上升提高.多年前,我曾在指导学生做冲击电流计研究物理实验时,有一位同学对阻尼开关的作用,做了仔细的观察,他发现当阻尼开关按下时,冲击电流计的线圈会因短路而产生反电动势的电流的作用,会使线圈阻尼而停下,但他又发现若阻尼开关,一直按下时,线圈反而又会转动起来了,他开始以为是外来的机械原因,但这个现象却排除了,结果,他却把时间花在观察这个现象上,而把本来的实验内容耽误了.我发现后,和他一起分析,换了不同的阻尼开关,不同组的冲击电流计,逐一实验.最后,得出的结论是,由于他所用那个阻尼开关的弹性簧片是磷铜,而下面触点是用的黄铜钉,同样是铜,但两者却是加入不同成份的铜合金,磷铜中加了磷,而黄铜则是铜锌合金.两者相接触时,则会因不同材质的材料的接触而会有接触电势产生的问题.于是,他利用课余时间就此做了多次实验,并整理出数据,这样做就使一个小小的异常现象得到了解释.这里,表明了一个问题,即使在常态科学时期,不论是个人或科学共同体能够专门集中研究与它有关的具体问题,就可提高解决问题的效率,科学的进步就能够以解难题的数目增多来衡量.这种进步是一种累积的进步.而通过解决科学中的异常问题,应该是说科学在进步,它是一个范型被另一个范型代替的构成客观意义上的进步.如果科学家都是常态科学家,那么一门科学就会被圈在一种范型中,待到范型的解难题功能衰竭时,就不再有进步了.创新的功能就在于它是一种突破一个范型进入另一个范型的手段.因此创新是科学进步所不可缺少的.

科学通过创新而进步既有主观方面的意义,又有客观方面的意义.从主观方面的意义说,创新是以两个对立观点之一方的胜利而告终.对他们来说,创新的结果必须是进步的,否则等于承认他们的错误.他们也要想办法使得科学共同体的未来成员也持这种看法.他们更要想办法使这种进步具有客观意义.从客观方面的意义来说,进步的标准是解决问题的能力.如爱因斯坦的范型比牛顿的范型好,因为它有比后者更好的解难题的能力,它能够解决后者不能解决的难题.范型的更换不仅导致新的发现,也改变了对世界的看法,开拓了人们的眼界.Herschel不仅发现了天王星,而且同时教给天文学家用同样的观测工具去观测熟悉的星空时看到新东西,以致在尔后的半个世纪内又发现了20个行星体.其主要原因是天文学家的眼光发生了变化.氧的发现要求化学知识作出一系列的调整和适应,引起了化学理论和实践的大变动.科学成就的衡量标准之一是解决了的问题的多少.新范型解决的问题比旧范型多,这就是客观意义上的科学进步.从科学史上来看,奥斯特发现载流导线周围小磁针的转动,居里夫人发现“钋”等的事实,都是从异常起步,并由此寻迹溯源而得到的科学发现.这对于以实验性环节、工程性的实践环节为主要研究内容的课程、专业则更是尤为重要的.

3 幻想、畅想、奇想展示教学法

所谓幻想、畅想、奇想就是在教学上,让学生充分发挥其可能想到的,甚至是孩提时思考过的、实发性的、随机性的、模糊性的一些想法,这是教学中促进创造性思维发展的一种方法.按照钱学森教授的划分,思维的基本形式有3种:逻辑思维、形象思维、灵感思维.

(1)逻辑思维

逻辑思维是对于客观事物抽象的、间接的、概括的反映,它的基本任务是运用概念、判断、推理反映事务的本质.它包括形式逻辑和辩证逻辑思维.形式逻辑思维是逻辑思维的初级阶段.它的基本特点是用“固定的范畴”把握世界,即把事物从联系和发展的链条中割断,使活生生的东西简化,形成抽象的概念,描述运动着的事物.这在初级阶段是必要的.但由于它着重反映事物的质的规律性,而不能反映事物的矛盾本性和辩证发展,因此又有自身的局限性,需要进一步发展.逻辑思维发展的高级阶段是辩证逻辑思维,也称辩证思维或理论思维.它用“流动的范畴”把握世界,在形式逻辑的基础上,把抽象的范畴作为思维的起点,把抽象过程舍弃掉的各种规定重新综合起来,把思维的确定性与思维的灵活性统一起来,从事物的普遍联系和辩证发展中来把握事物,以保证思维的客观性和全面性.

(2)形象思维

形象思维是在整个过程中始终伴随着形象的一种思维形式.它的主要思维手段是图形、音响、模型等形象材料.它的认识特点是以个别表现一般,始终保留着事物的直观性,要求鲜明生动.人类对于形式逻辑思维的研究最早在亚里士多德时代就有了较为完整的形式逻辑推理规则和规律,为人熟知的三段论法就产生于那个时代,而关于形象思维的研究则要晚得多.

(3)灵感思维

灵感思维也称直觉思维、顿悟思维,是思想中突如其来的使问题得到澄清,明朗化的灵机妙算.它有时出现在自觉思考中,但更多的是由潜意识在紧张思考之余突然闪现.亥姆霍兹说:“在对问题做了各方面的研究之后……巧妙的设想不费吹灰之力意外地到来,犹如灵感.这些思想不是出现在精神疲惫或伏案工作的时候,而往往是在一夜酣睡之后的早上,或是当天气晴朗缓步攀登树木葱茏的小山时.”高斯说:“终于在两天前我成功了,但并非由于我痛苦的努力,像闪电一样,谜一下子解开了.我自己说不清楚是什么导线,把我原先的知识和我成功的东西连接了起来.”许多科学家,如爱因斯坦、狄拉克、维纳等,都曾谈到过类似的经历.这正是一种灵感思维.正如钱学森先生所说:“光靠形象思维和抽象思维不能创造,不能突破,要创造突破,就要有灵感.”灵感思维具有突发性、随机性、模糊性等特征.它以逻辑思维为基础,以思维系统的开放,不断接受和转化信息为条件.它是大脑显态的自觉的形象思维和逻辑思维转化为潜态的不自觉的下意识形象思维之后,与脑内储存的信息在散漫状态下相互作用,相互联系之中产生的.它是思维中的突变和跃迁,是思维过程中最难得、最宝贵的一种思维形式.然而,目前对这种思维形式的研究却最为薄弱.如果说“科学创作需要灵感”的提法,至今被一些注重逻辑思维的人士所非难,而在改革开放之前则被扣上“唯心主义”的帽子.

许多杰出科学家都对灵感思维在跃变形式下提出科学上重大价值的新思想、新理论中发挥的关键性作用予以肯定.而对沉闷的经院哲学式的研究方法予以坚决抛弃.1957年前苏联在世界上首次发射成功人造卫星之后,惊愕之余的美国社会广泛讨论了为什么美国在航天科学上远远落后,如何尽早追上等问题.结论是:必须从教育入手,加强对美国青少年的直觉教育,培养下一代科技人才的形象思维及灵感思维能力,才能为美国提供源源不断的创造人才.执行这种教育方针的后果现在是有目共睹的.这对我国当前的创新能力培养,显然是十分重要的.

我们之所以提出幻想、畅想、奇想的问题,实际上是要从创造思维的结构模式上发展、完善,形成一个想法,这一步虽说是启蒙的步伐,但是却是非常重要的.通常人们认为,唯有想象、灵感、直觉之类的思维是具有创造性的,故称之为创造性思维.然而这种提法是不妥当的.这不仅因为想象、灵感、直觉之类的思维的创造性不能独立于其它形式的思维也具备创造潜力.例如“海王星假说”、“电磁波假说”、“非欧几何学”、“中微子假说”等重大科学观点,就是以逻辑思维为主导的创造成果.把演绎方法运用于未知领域的探索,实际上就成了外推.从大前提外推到未知领域,尽管是否正确是未知的.但推得的结果却是具有创造性意义的,演绎逻辑是具有创造力的.其他如归纳逻辑、模拟逻辑就更是不言而喻了.当然,逻辑思维的创造潜力也不能在单独作用时发挥出来.

所以,科学创造思维不能理解成只是单纯的想象、灵感、直觉之类的思维.任何一种孤立的思维形式,都不是科学思维.创造性思维实际上是各种基本思维形式的有机组合.形式逻辑是认识必经的初级阶段.没有初级,就没有高级.不了解静态,就难以把握动态.思维不能只停留于形式逻辑阶段,这会导致僵化、凝固和窒息.形式逻辑与辩证思维的有机结合,将使逻辑思维具有更强的创造力.

逻辑思维与灵感思维的有机结合更是必要的.逻辑思维在认识过程中是一种渐变的发展过程,按部就班,全方位搜索,一步一分析,逐步螺旋线式外扩,最终逼近结果.而灵感思维是认识过程中的突变过程.逻辑思维比较严谨(拘谨),而灵感思维则是跳跃的.二者截然不同,又互相补充.在从感性认识到理性认识的飞跃过程中,既有灵感思维引起的突变式飞跃,又有逻辑思维引起的渐进式的飞跃,突变与渐进的结合、理解力与想象力的互补,就是思维成功演变的真正过程.

美国的创造学者帕内斯提出了创造性解决问题的5步模式,简称为CPS.如图6所示:

图6

CPS的5个阶段是:事实发现、问题发现、假设发现、解法发现和接受发现.这5个阶段,构成了一个完整的、成规的、创造性解决问题的过程.特别值得一提的是,这5个阶段中,每个阶段都包括两种不同的思维方式:发散思维和收敛思维.所谓发散思维是指考虑问题的思路向多方位扩展.所谓收敛思维是指思维把众多信息引入逻辑序列中,最终得出一个合乎逻辑的结论.

发散思维是自由奔放的思考,而收敛思维是受一定的传统约束的思考.仅有收敛思维,就会囿于成见,毫无创新.以为只要通过收敛思维的培养,当知识积累到一定程度,自然就可产生创造性,那是不可能的.诺贝尔奖得主,前苏联实验物理学家卡皮查说:“在科学发展的一定阶段,我们必须找出新的基本概念时,对于需要解决这种问题的科学家来说,知识渊博的传统训练不是他们最重要的特征.看来需要的想象力和大胆.……在数学中极需要的合乎逻辑,反倒会对科学家的想象力起妨碍作用.”没有发散思维就没有创新;发散程度越大,得出独创性发明成果的可能性就越大.另一方面,只有发散思维而缺乏收敛思维,就会导致混乱,有价值的与无价值的混为一谈,实现可行的和荒诞离奇鱼龙混杂,真伪难辨.所以发散之后,必须及时收敛.使用逻辑完成去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的加工制造过程.像数学这门学科最具逻辑严谨性的,但数学领域中的一些重大的进展却往往是以直觉思维为主导,后经逻辑思维帮助予以完善而得出的.可以说,发散思维与收敛思维是具体创造过程的两条腿,互相制约,密切配合,缺一不可进行.而逻辑思维与直觉思维是创造之神飞翔的两只翅膀,缺一就不能腾飞.

总之,逻辑思维与形象思维、灵感思维三者之间是有机结合,形成创造思维的结构模式,并从整体上体现出了科学思维的功能.每个人思维特征均不同,有人擅长逻辑思维,有人偏于直觉,更多的人处与均衡状态.逻辑、形象、灵感都在创造思维中发挥作用,说明不同类型的人都可以在创造过程中,走自己的路,发自己的光与热.下面我们再介绍几种促进人们有幻想、畅想、奇想的几种思维方式.

①相似联想

联想是形成科学幻想的一条重要途径,也是应用得最为普通的一条途径.所谓联想,就是由于某人或某事而想起其他相关的概念.如果被运用的概念之间保持相当距离,相互对立甚至在一定程度上彼此格格不入,那就一定会激发幻想.在这种情况下,幻想力图在概念之间建立某种相似关系,以便在联想基础上构成统一的整体,使这些概念有可能彼此共存.联想实际上是在思维过程中对头脑中已存有的各种表象的一种重组,在思维中把割断了联系的,甚至是风马牛不相干的事务或过程重新联系起来.因而,这样的联想一旦产生,就必然形成科学幻想.

许多重大的科学理论,如巴甫洛夫的条件反射理论,门捷列夫关于元素周期规律的最初幻想,都与相似联想有关.这儿就不一一列举了.事物有多种属性,两个事物只要有一定属性相似或相同,我们就可能通过联想在它们之间建立联系.这就要求我们必须善于抓住不同事物中的共同点,做到“异中求同”,这样才能从相距甚远的事物中受到启发,做出比较有独创性的发明.许多人搞发明但不知从何入手,常常苦于无题可做.在这种情况下,只要善于动脑去想,就可以得到许多有益的启示.特别是碰到一些有趣的现象和意外的情况,更是不要轻易放过它,因为它可能使你产生一些新颖的有价值的想法.所以,在创造过程中思路灵活地变换思考角度,运用相似联想不断地转移思路方向,发现不同事物的相似点,就能获得他山之石能够攻玉的效果.

②发散思维亦称扩散思维、辐射思维、求异思维.这是一种从不同角度、不同途径去设想,探求多种答案,最终力图使问题获得圆满解决的思维方法.这就像从一点向四面八方做射线,做出的线越多越好,以产生尽可能多的创造性设想.许多人可能知道哥伦布竖鸡蛋的故事,谁能把煮熟的鸡蛋竖起来呢?众人的求同思维——不打破鸡蛋壳限制了他们.哥伦布实际上运用了求异思维——打破蛋壳不就很容易竖起来了吗?发散思维是一种多方面、多角度、多层次的思维过程,具有大胆创新,不受现有知识和传统观念局限和约束的特征,很可能从已知导向未知,获得创造成果.发散思维的多方向性,使研究过程中能够适时转变研究方向,孕育出新的发明、创造.美国细菌学家弗莱明发明青霉素,至少使全人类的平均寿命延长了10年.他从培养葡萄球菌转向杀死葡萄球菌的绿霉菌,运用发散思维最终提炼成功青霉素.发散思维的多角度性,使人们从惯常观察问题的角度发生根本转变.发散思维有流畅、变通、独特3个特性.流畅性良好的发散思维,能在短时间内较快地变换或选择较多的概念.变通性使发散思维不局限于单一方面.独特性使人以前所未有新角度、新观点去认识事物、提出超乎寻常的新观念,在创造性思维中起着本质飞跃的作用.此后我们还将讨论侧向思维、逆向思维,其实这两种思维都可以并入发散思维中.可以认为,发散思维是从事创造性工作的人的最重要的素质、最起码的看家本领,没有发散思维,就会拘泥一处.墨守成规、摆脱不了传统观点的约束而难以创新,科学创新发展的生命力就被窒息了.我们说创新思维是行云流水,无法定位,就指的是发散性思维的灵活变通,不拘一格发散思维的层次低于灵感思维,但它是有灵感思维的基础.很难假设,连一点发散思维都没有的人会产生大胆的灵感突跃.今天,当人们重读国学大家王国维描述创造三境界的话语,就会更有深入的体会了.他说“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路.此第一境也,衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴.此二境也.众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处.此第三境也.”我想,大家读后都会深有体会的.

③逆向思维又称作二面神思维.二面神一头两面,一面笑容可掬,一面怒气冲天.从对立的、颠倒的、相反的角度去想问题,是一种逆常思路的思考,这就是逆性思维.采用逆向思维,如果完全反其道而行之,对单独个人从事的研究而言,这就意味着完全推倒重来,意味着自我否定,这需要诚实和毅力.因为重新认识自我、否定自我,需要的是科学家的良知,而不是文人的笔墨粉饰.对习惯传统的思路采用逆向思维,需要的则是创新勇气.当我们谈论任何一项创新思维方法时,实际上还需要配之良好的意志力.

④侧向思维

杨振宁教授在谈到美国科研经费时曾提及,有时科研经费的发放并没有确切或十分具体的研究目标,只是给有能力的科学家以经费支持,去从事某种类型的研究.而恰恰是这种方式会产生有效的研究成果和创新.科学研究中会经常出现顺手牵羊的成果.我国科研管理机构的人员也发现,按计划确定的目标常常不能达到,而计划外的成果常常令人刮目.这就是所谓的科研中的“有心栽花花不发,无心插柳柳成荫”的现象.侧向思维在这类现象中经常发挥作用.所谓侧向思维就是把注意力转向外部因素,从而找到在问题限定条件下的常规方法之外的新思路.

从侧向思维形式上则又可以分为侧向移植、侧向外推和间接注意几种.

当今我们使用的充气自行车轮胎是侧向移植的杰作.英国医生邓禄普在花园用胶皮水管浇花时,一直担心在卵石路上骑自行车的儿子会因颠簸而摔倒,因为当时的自行车用的是实心胎.他突然注意到了手中水管的弹性,就用浇水的胶管制成了世界上第一个空心的充气轮胎.美国阿波啰登月计划,采用了飞船绕月飞行,只有登月车着陆的方案,这就避免了整个飞船都着陆,起飞时重量太大的问题.这种方法实际上是受到驳船技术启发得出的——大船因吃水太深而无法靠岸时,将船上的人员、货物用小驳船转运上岸.面包、馒头发酵后因气泡而变松软,这种方法侧向外推后,就变成了海绵橡胶、泡沫塑料、泡沫混凝土、泡沫砖、泡沫冰淇淋.这种侧向外推法就可以推广到许多技术领域.间接注意到研究过程中既定目标之外的现象而加以利用,即所谓的顺手牵羊,在科学创新中的例子也是十分多的.

⑤想象力与幻想

想象力就是形成幻想的能力.当我们提到科学幻想时,许多人都会自然而然地想到凡尔纳.这位杰出的科幻作家在100多年前就幻想了潜水艇、直升机、导弹、坦克、有声传真(电视)、霓虹灯等.他依据广博的科学知识,运用丰富的想象力,大胆幻想,绘声绘色地把读者引入了科学的胜境.在100多年后,凡尔纳梦幻中的东西一件件地变成了现实.他也曾预言,美国佛罗里达将建立火箭发射站,发射月球火箭,并详细表述了宇宙飞行的失重情况,这一切都已变成现实.无疑,科学幻想既是激励人们创新的动力,也是引导人们进行创新的萌芽.爱因斯坦就说:“想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力概括着世界上的一切,推动着进步,并且是知识进化的源泉.严格地讲,想象力是科学研究中的实在因素.”爱因斯坦想象人追上光速时的情景(在空中振荡着而停滞不前的电磁场),而创造了狭义相对论,又在想象人在自由下落的情景中创立广义相对论.

大多数科学发明都是从科学假设开始的,而科学假设又开始于科学幻想.德国科学家普朗克说:“每一种假设都是想象力发挥作用的产物,”任何创新的第一步,都是借助想象力提出假说,假说是以现有的材料和认识基础的大胆的假设,一旦被证明肯定下来,就变成了科学创新成果.很难想象,一个没有想象力的人(不管他从事什么工作)能在工作上取得创新.反之,要能有创新就必须从培养想象力开始,而培养想象力则又是从幻想、畅想、奇想中迈开启蒙步伐的.因此教学方法中,将幻想、畅想、奇想的展示列为对学生的训练是很重要的.“假想构成法”是由美国阿诺德教授所开发的.其目的是为了激发学生的创造性,他发现学生常常会被习惯性的思考所困惑,于是,他引导学生进行假想活动.例如:他向学生提出假如存在另一个星球,你置身于其上,但该星球的重力是地球的11倍,为了在那里生活,我们如何设计可供在那儿使用的汽车、生活用品、机械等,于是学生们打破了习惯思维的束缚进行了大胆的、各抒己见的设计.后来的事实表明,这些人有些成了优秀的技术设计者,有的成了设计丰富的实业家.“假想构成法”的初衷是为学生设计的,后来,人们发现它在企业各领域也有广阔的使用价值,这种方法也在企业中得到了应用.下面就作一些介绍.一家著名汽车公司就以此作为职工创造性开发培训的教材.创造技法分两步:第一步是假想的构成,当然,假想不是不着边际吹牛,对于企业而言,它与学校不同,必须有明确的目的性、针对性,应充分结合自己所需要解决的问题来设计、假想、畅想,当然其中也不乏会有奇思妙想出现.第二步是提出、探索解决问题的对策,为了假想能变为现实,就必须充分收集有关假想实施的各种工程技术、情报.另外,对假想实施存在的可能性充分展开想象,开发出新的设想.目前,这一方法应用的范围有以下几种:创造性开发训练,管理中情报收集、预测、决策的手段,新品开发,规章制度改进等.

(未完待续)

[1] 申先甲,林可济.科学悖论集[M].长沙:湖南科技出版社,1998

[2] 吴宗汉.文科物理十五讲[M].北京:北京大学出版社,2004

[3] 北京市科技干部局,北京市继续教育协会.创造学及其应用[M].北京:科学普及出版社,1998

[4] 邱仁宗编.科学方法和科学动力学.北京:知识出版社,1984

[5] 伦纳德,史莱因著.艺术与物理学.暴永宁,吴伯泽译.长春:吉林人民出版社,2001

[6] 约翰,巴罗著.艺术与宇宙.舒运祥译.上海:上海科技出版社,2001

2010-11-10)