冷漠与支持:情境空间视角下的群体性利他行为

2011-12-21朱荟吴情操北京大学社会学系北京100871

朱荟,吴情操,北京大学社会学系,北京 100871

冷漠与支持:情境空间视角下的群体性利他行为

朱荟,吴情操,北京大学社会学系,北京 100871

考察三个广受关注的社会事件个案,从情境空间的视角对群体性利他行为的发生机制进行探究。发现情景空间的制度化程度是解释群体性利他行为的关键因素;在特定的情境空间中,施暴者的负面标定、受害者的“嵌空间”身份、制度化角色的干预以及旁观者的人口特征等因素都是抑制或催发群体性利他行为的影响变量。

群体性利他行为;情境空间;制度化

一、问题的提出

集体行动是有一定规模人群参与的、具有很大自发性和偶然性的群体社会行为。依据集体行动主体与行动对象之间是否存在直接的利益关联这一本质属性,可以将其区分为行动双方利益有涉和利益无涉两种类型。前一种类型是由于参与者自身利益受损而发起,如工人抗议低工资的罢工运动、下岗工人抗议失业运动、农民抗议失地运动等,可称之为“群体性反抗行为”;后一种类型最显著的特征则是行动双方没有直接和明显的利益冲突,行动主体是出于社会公平正义或对弱者的同情救助而对特定目标人群发起的集体行动,可称之为“群体性利他行为”。“群体性利他行为”作为本文主要的研究对象,在概念界定上具有以下几点特征。首先,与一般性集体行动有着本质区别,群体性利他行为的行动双方之间没有直接的利益关系,并不是由于利益机制导致的社会冲突。其次,群体性利他行为具备自愿采取、对被助者提供支持、且不期望产生任何奖赏和回报等亲社会行为的典型特征,在社会系统运行中一定程度上发挥着弘扬社会正气和维护社会公平等正功能。再次,群体性利他行为由于外界环境和行动条件的影响,其表现形式有所不同,或被抑制在围观冷漠的层面上,或被引发为群体性话语支持,或被刺激为一定规模的行动支持,故群体性利他行为的唤起和发展过程也是一个集体行动的催生、动员和形成的过程。

通过对现实案例的分析,可以看到当前我国所发生的很多集体行动都或多或少地呈现出一些群体性利他行为的特质,因此对该类行为进行深入研究从实践上或理论上都十分必要。回顾已有文献,学术界对集体行动的研究主要集中于群体性反抗行为[1]4-9,而对群体性利他行为则缺乏必要的关注,更少有探究该类行为的发生逻辑。事实上,群体性利他行为与群体性反抗行为在形成机制、发展机制、内在逻辑和社会后果方面都存在显著的差异。忽视两者之间的差异乃至混为一谈不利于集体行动理论的建构,更不利于对中国现实集体行动的认识。单纯就利他行为而言,这类研究主要集中在社会心理学范畴内,多是针对人际(个体)间利他行为建立行为生态学的理论模型[2]28-32,而这些理论模型显然对于人类社会中的群体性利他行为欠缺解释能力。

对于群体性反抗行为的发生机制,我们大可从利益冲突的角度去进行分析;而对于群体性利他行为,由于双方之间不存在直接的利益关联,因此利益冲突的路径很难对此做出解释。通过对近期发生的一系列案例的比较分析可以看到,在不同类型的空间场所中,群体性利他行为在规模、速度、强度、后果等方面都存在显著差异。而在大众媒体的叙述中,“情境空间”既是描述群体性利他行为极具鲜明特色的结构符号,同时也成为分析其发生机制的有力工具。事实上,国外集体行动研究中非常重视以“空间”概念[3]143-156作为理论路径来分析行动的动员机制。本文亦尝试借鉴这一思路,选择以情境空间的视角来分析和解释群体性利他行为的作用机制,试图回答情境空间的哪些特征限制或者促进了行为动员?情境空间的不同为何会导致行为强度的差异?两者相互作用的具体机制是如何形成的?

二、理论框架与研究假设

空间对于集体行动的作用机制得到了西方学界的充分关注。古尔德在对巴黎公社运动的长期研究中逐渐意识到,人群的空间分布、居住及其活动形式,以及对某一空间赋予的意义,在社会网络形成和社会运动动员中具有重要作用[4]716-729;赵鼎新认为特殊地理生态形成相对集中的空间分布为集体行动动员和发生创造了极大便利[5]1493-1529;苏威尔通过中法的案例比较了空间环境对集体行动作用的差异[6]51-88。本文的关键词“情境空间”最早由美国著名社会学家、政治学家查尔斯·梯利提出,他从理论的角度对空间的概念进行了细分,区分了社会运动中三种不同的空间概念:即泛空间(bare space)、情境空间(textured space)和地域(place)[7]135-159。本文即借用其第二种空间概念,指的是一些具体的而非抽象的或被赋予某种符号意义的,可以用地点和时距来解释社会行动的那类空间。

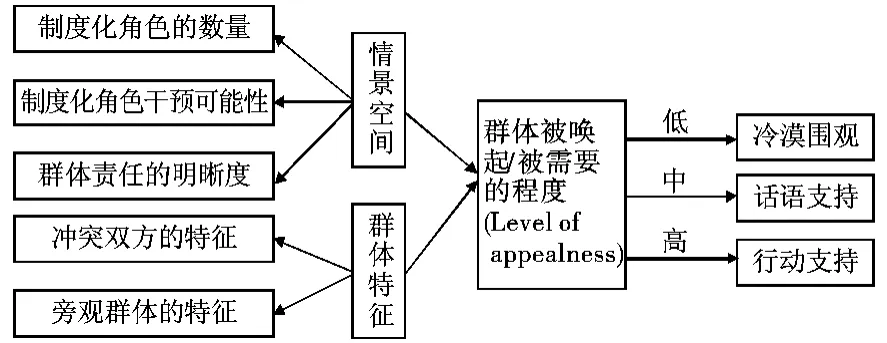

毫无疑问,群体性利他行为的发生机制和影响因素是复杂而多元的。在以情景空间的视角研究群体性利他行为的作用机制时,一方面必须考虑其他解释变量对群体性利他行为的作用,另一方面也必须考虑情景空间与其他解释变量之间的交互作用。在对群体性利他行为进行解释时,本文采用了空间特征以及与之高度相关并受其影响的群体特征作为解释的自变量,而把群体性利他行为的不同强度,即旁观者冷漠围观、话语支持和行动支持三种不同的行为表现作为解释的因变量,而被唤起或者被需要的程度则是介于两者之间的一个中介变量,旁观者被唤起的程度越高就越可能采取强度更高的行为,而这一唤起则受到来自空间特征及旁观群体特征等一系列因素的制约。

研究情景空间与群体性利他行为之间的作用机制,需要构造不同类型的情景空间。我们知道,集体行为的发生从另一个角度来看就是对社会制度化力量的一种突破,或者说是制度化的暂时性失灵导致了集体行为的发生。因此与一般研究较为关注空间的物理性质(如空间封闭性、空间距离等)不同,本文着重关注特定空间的社会性质(空间的制度化程度)对群体性利他行为的作用。因此,本文在对空间特征的具体描述或表征上则采用了制度化角色①制度化角色指的是情境空间中对该空间内秩序维持负有直接责任的人,如警察、保安、服务员等。的数量、制度化角色干预的可能性以及由空间所制约的群体责任的明晰度三个指标;而对群体特征则采用冲突双方的特征和旁观群体的特征。在具体的分析中这些指标又都是相互影响密不可分的。全文的理论解释框架如下图所示。

在此解释框架的基础上,本文提出如下研究假设:

(1)情境空间对群体性利他行为的发生有限制或推动作用,一般说来,情境空间的制度化程度与利他行为的强度成反比,高制度化空间中利他行为的强度更低,反之亦然。

(2)制度化角色干预的方向对群体性利他行为的发生有重要影响,负向的干预很可能促起更高强度的利他行为。

(3)施暴者“对立面表征”的标定会促起群体性利他行为的发生,而受害者的“嵌空间”身份则可能限制利他行为的发生。

三、群体性利他行为的发生逻辑:情境空间视角的解读

(一)群体性利他行为的案例呈现

本文试图以案例研究的方式展开分析,以三个过程类似但结果不同的案例为素材,对不同制度化程度的情景空间下群体性利他行为的发生演变机制作比较性研究,从而对上文提出的假设进行验证。文中所用的三个案例均来源于网络新闻,并根据研究需要在尊重事实的基础上,进行编辑整理①笔者所描述的事实即是现场的初次认定,因为群体性利他行为的发生正是通过这种情境定义来发生的,本文对事实的定义即出于此种考虑。在整理案例资料的时候,笔者还参照了现场目击者在网络上透露的事件经过和事件录像,目的在于通过对媒体和群众所提供信息的检验,部分消除官方媒体在事件报道中缺失的信息以及可能的价值偏向。。需要说明的是,本文之所以选择用网络素材进行比较分析,主要是因为此类案例资料在网络上的相对易得性,同时这些事件受到了广泛关注,具有一定的社会影响。此外,由于本文试图对具体情境空间和群体性利他行为发生的过程机制进行定性描述,因此案例资料所能提供较为完整和丰富的现场信息也是选择采用案例分析法的重要原因。在文章的具体分析中,还借用了“女子驾车轧伤女服务员事件”、“池州事件”及“万州事件”等其他案例来检验该研究提出的理论假设。

案例一:“猥亵门”事件②本案例详情可参见http://news.sina.com.cn/z/shzhgywxnt/。

2008年10月29日晚,11岁女孩小陈与父母在深圳市某酒楼用餐。女孩好心为寻找厕所的白衣男子(深圳海事局党组书记林某)带路,却被其掐住脖子强行往男厕所里拖。在小陈挣脱之后,其父母与该男子发生争执。面对女孩父母斥责,该男子态度嚣张,语言蛮横,甚至不停出手推搡陈父。之后陈父报警求助,警方将双方涉事人员带回调查。事发过程中,围观群众对男子行为表示愤慨,但未采取任何实质性的援助措施。

案例二:劳动局员工开车撞人打人事件③本案例详情可参见http://news.qq.com/a/20071105/000476.htm。

2007年11月4上午,陈女士在其居住的小区门口被一辆凯美瑞轿车倒车时连续多次撞到。当她从车尾部爬出来向司机(深圳福田区劳动局职员潘某)讨要说法时,反而遭到司机拳打脚踢,三次被打倒在地,直至多名小区保安闻讯赶来制止后该男子才停止殴打行为。事件发生后,众多围观者齐声责骂,声讨该男子暴行,双方险些发生冲突。

案例三:京牌奥迪郑州撞人撒野事件④本案例详情可参见http://news.sina.com.cn/c/2005-10-14/03027162397s.shtml。

2005年10月12日下午,一辆京牌奥迪在郑州市某立交桥下违法逆行,不顾交警阻拦逃逸。被拦截后司机(深圳某公司驻郑州办事处主任邵某)不但拒绝出示证件,还辱骂和拖行交警,引起了当地群众愤慨与围观。在与围观者发生对骂和厮打后,司机突然加足马力撞翻五人和七辆电动车,快速北逃。肇事车辆再次被拦截时,愤怒的市民开始打砸轿车并试图将其掀翻,警察在解救出车上二人后将聚集在附近围观的五百余愤怒市民疏散。

(二)群体性利他行为在具体情景空间中的展开

依据空间内制度化角色的数量(与情景空间制度化程度成正比)、制度化角色干预的可能性(与情景空间制度化程度成正比)、群体责任的明晰度(与情景空间制度化程度成正比)三个特征,可以将酒楼、居民小区和闹市区三种不同的人类活动空间类型化,分别对应于了高、中、低制度化程度的情景空间。在不同制度化程度的情景空间中,群体利他性情绪的动员程度存在显著的差异,在行为上也体现为愤怒围观、话语支持和行动支持三种不同反应。具体可以表述为:高制度化空间——酒楼——群体性利他行为的低度动员状态——冷漠围观;中制度化空间——居民小区——群体性利他行为的中度动员状态——话语支持;低制度化空间——闹市区——群体性利他行为的高度动员状态——行动支持。

无疑,三个案例清晰地展示了情景空间的制度结构对群体性利他行为具有明显的抑制或促进作用。然而,情景空间是如何作用于群体性利他行为?特定情景空间中群体性利他行为是如何形成与演化的?本文结合三个案例进行如下分析。

1.作为共同催发因子的身份“标定”

在上述三个案例中有一个共同点,那就是施暴者在实施伤害时都进行了某种自我标定,如林某的“我是北京交通部派下来的,级别和你们市长一样高”,潘某的“我是劳动局的!我怕你什么?打你又怎样?”,邵某的“郑州警察都是混账”这种对自身官员、富人等身份标定,以及宣称的与之相连一些的身份特权,在旁观者看来实际上是一种“自我污名”的标定,从而在将施暴者范畴化的同时也客观上对旁观群体进行了“非官”、“穷人”等被歧视身份的负面标定,使得原来异质的旁观群体通过这一标定实现了同质化,并且由原来对受害者的同情演变为对这种受害经历与歧视的共同体验,从而增加了群体的愤怒和不满程度,为群体性利他行为的发生提供了动机或前提。这种引人注目的、高度公开的、突然强加的不满引发的失调情绪,刺激了在场群众对冲突事件的认知及反应,将那些行动的弱支持者或潜在的行动参与者都动员起来了,促使原本普通的纠纷或矛盾向着更加激烈的方向发展,甚至可能激发较大规模的集体行动。

基于上述分析,人际间的冲突行为通过反向的标定转化为群际行为,虽然施暴方很可能在人数上没有增加仍是少数个体,但其这时候的在场显然通过他本人的自我范畴化成为一个群体的代表来行动,旁观群体的不满针对的也不再限于施暴者本人,而是假想的特权者和富人等对立群体,并通过先前的刻板印象和施暴者的特权宣称将这一群体与之不良的社会印象联系在一起,从而增加愤怒程度。因此这一标定在利他行为的催发中发挥了至关重要的作用。

然而,从案例中我们可以看到虽然三个施暴者都对自身进行了某种共同的“负面”标定,却产生了完全不同的结果。笔者认为情境空间的不同制度化程度对群体性利他行为的产生了限制或推动作用。

2.情境空间对群体性利他行为的发生有限制或推动作用

一般说来,情境空间的制度化程度与行为的强度成反比,高制度化空间中群体性利他行为的强度更低,反之亦然。高制度化空间中通常有着较为密集的制度化角色的分布,即对于该空间内发生的矛盾冲突,有着较多理应对其负责的直接责任人,此时旁观群体即使对冲突有同情或不满,也不会产生高的唤起,因为他们不是提供帮助的首要需求对象,主观上感知到的被需要的程度很低,从而把处理冲突的期望赋予在场的制度化角色。以“猥亵门事件”发生的情境空间“酒楼”为例,由于酒楼是一个高度制度化场所,对于该场所内发生的失序行为,酒楼的经理以及众多的服务员对其负有直接的处理责任。在场的宾客虽然对中年男子的行为表示不满,但由于酒楼工作人员的存在,以及他们对冲突的介入调解,都极大地降低了其被需要的程度。在场的宾客基本上处于关注的状态,即便是有人站起来观看冲突也没有参与声讨或给予行动支持的意向。酒楼较高的制度化角色密度、制度化角色较大干预可能性及其切实的干预行动都使得旁观群体感觉到自己的参与是非必须的,从而产生旁观者冷漠(或者说仅仅是关注)。

而中制度化空间则由于空间内相对稀少的制度化角色以及其较低的干预能力和可能性,使得在场群体可感知的责任较之高制度化空间有所提高,但仍然不是第一需要人。他们对制度化角色的干预仍然抱有较高的期望,同时面对其较弱的干预力度也会给予话语上的支持。以“小区撞人事件”为例,由于事发地点正是当事人陈女士所居住的小区,小区门口有一名保安。冲突发生一段时间后保安才介入其中,并且由于势单力薄没能制止侵犯行为的继续发生,此时在场群体对于保安成功平息冲突的期望有所降低并且主观感知到的需要程度增加了,施暴者对制度化角色(保安)干预行为的不理睬进一步强化了这种需要强度,因此对施暴者进行了较为激烈的话语上的声讨。而后来接到通知赶来处理冲突的几个高大保安又重新增强了旁观者对于其成功平息冲突的期望,从而不至于催发更进一步的行动支持。

与前两个情境空间不同,低制度化空间中由于缺少制度化角色的有效及时的干预,面对正在进行的暴力侵犯,旁观群体感知到自己是首要的被需求者,对停止侵害行为负有紧迫的责任,因此他们一方面会积极地寻找制度化角色来提高现场的制度化程度从而降低自己的直接责任,另一方也会试图通过话语乃至行动来减轻或阻止正在进行的侵害。以“郑州砸车事件”为例,在闹市区面对奥迪司机对单个民警的辱骂和拖行,而周围又暂时没有警察增援的情况下,旁观群体感知到了事件的紧迫性以及自身的责任。围观的群众开始指责司机行为霸道,进而与其发生对骂与厮打,最后更是由于不满司机的行为与态度演化为群体性砸车事件。

3.制度化角色的反向干预很可能促起更高强度的群体性暴力行为

制度化角色干预的方向对利他行为的发生有重要影响。制度化角色的正向干预将会降低民众的责任意识和被需求程度,群体性利他行为的发生程度也将被大大抑制;制度化角色的负向干预却会激起更高强度的利他行为,乃至有可能引发群体性暴力行为。制度化角色被民众视为社会公平正义的代表,公众对其行为方式具有特定的期望。一旦制度化角色在群体事件中被公众认为行为不当,群体性利他行为就有可能出现本质性变化,由亲社会行为演变为大规模的群体性暴力事件。

以2005年发生的安徽“池州事件”为例,当地的警察在这一事件中的行为具有负向干预的效果①本文所指的反向干预并非是我们客观标准上负面作用,而是在场群体对警察处理方式的情境定义,而这种定义没有错误和正确之分,一旦人们认定警察进行的是反向干预那么他们就会按照这种认定来采取相应的行为,而不管这种认定是否是事实,即认定有自我实现预言。。如旁观群体看到警察到达现场后把撞人打人的施暴者带进自己的车里并且没有用手铐,甚至有群众还看到警察给其递烟。这些负面的信号让旁观群体认定施暴者到不会得到应有的法律制裁,使得原本对公权具有较高信任度的群众突然间有了极大的愤怒和心理失调,行动者需要通过更加激进的方式来消减这种失调,进而从同情发展到参与,从话语支持到发展为行动支持。这些突然强加的不满对运动向更加激进的方向发展起了关键作用。在少数不法分子的怂恿下,这一事件最终演化成了反社会的群体性暴力事件。

4.受害者的“嵌空间”身份可能会限制群体性利他行为的发生

冲突中弱势一方的“嵌空间”身份对群体性利他行为的发生也会产生一定的限制作用。这里提到的“嵌空间”身份指的是与事发情境空间或者该空间内的常驻角色有着某种相对固定联系的人。他的这种特殊联系导致冲突发生时与之相连的常驻角色的介入成为处理纠纷的首选,通俗地说就是如果有与当事人存在强关系者在场的情况下,其他旁观群体不是第一需要人,他们对当事人强关系者介入纠纷的期望较高而自身被唤起的程度就相应的较低。如另一案例“女子驾车轧伤女服务员事件”中,车主强行要把车停在饭店门口,从而与饭店服务员发生纠纷,之后开车轧伤服务员。在这一起事件中,服务员不是以独立个体的身份而是以该饭店服务员的身份出现的,冲突发生时饭店老板和其他工作人员被需要的程度是最高的,他们进行介入和干预的可能也是最高的,因此旁观群体感知到的责任不太高,群体性利他行为的动员强度也比较低。故虽然该事件发生在低制度化空间的大街上,但由于受害者与饭店空间的身份嵌入,因此它在本质上也是一种中制度化空间。本文的个案二的“小区撞人事件”也可以从这个角度得到一定的解释。因为事发地点正是陈女士所居住的小区,旁观者对陈女士在小区内可能的朋友熟人的帮助介入也是抱有一定期望的,只是在这种期望的情况没有发生时才会增加群众利他心理的唤起程度。

5.特定情境空间下的群体特征与群体性利他行为

在本文的理论解释框架中,除了空间特征外还有一个很重要的自变量是群体特征,而这种特征与情境空间是高度相关的,是由特定的空间环境所影响和决定的,而群体的这种特征也会对利他行为产生影响。高制度化的空间,以“猥亵门事件”中的酒楼为例,由于进入海鲜大酒楼的宾客以中产阶级和白领为主,他们在社会中相对较高的经济社会地位和文化程度,使其不太容易发生暴力攻击行为;相反,以发生的闹市区“万州事件”这种低制度化空间为例,由于普通市民和摩的司机为多,当地落后的经济发展水平使得人们物质条件普遍欠佳,特别是交通整顿中对摩的司机的管制罚款,极大地增加了人们对相关部门的不满,从而更可能对和自己相似处境的弱者表示同情,从而更可能对正在发生的弱势群体遭受暴力侵犯提供帮助。

另外,不同制度化程度的空间中群体责任明晰度的差异也对群体性利他行为的发生有重要影响。如在酒楼这样的高制度化空间中,受空间所限在场的群体数量有限,同时由于空间的有限性以及监控摄像头的存在,每个宾客的匿名度都比较低,也就是说责任明晰度是比较高的,在这种情况下对冲突的参与有可能存在较高的风险和代价;而闹市区这样群体数量和人员流动性都非常大的场所,个体的匿名度非常高,相应的责任明晰度就很低,从而使得在场群体参与集体行动的可能性增大,且烈度更强。

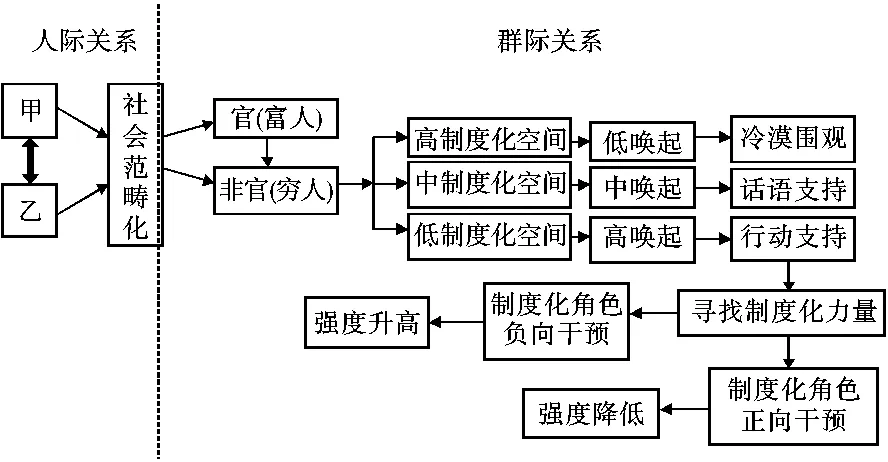

6.情境空间与群体性利他行为的理想形式模型

通过以上分析,笔者认为群体性利他行为发生的具体情境空间机制可以用下面这个模型来表示。总的来看,社会范畴化(红色虚线)左端为冲突双方的个体行为,属于人际关系的范畴,而右侧则由于施暴者的标定通过范畴化过程发展为群际关系,如果继续深究下去,在冲突得到制度化角色的正向干预时这种群际关系又会重新转化为普通的人际关系,由于篇幅的限制,本模型没有将这一过程纳入进来。

具体来看,甲乙双方人际间的冲突在施暴方(甲方)进行自我标定之后,迅速转化为官与非官(富人与穷人)两类群体的冲突,这种被激起的不满和愤怒在不同制度化程度的空间中会产生不同的结果。在高制度化空间中,由于相对密集的制度化角色的存在,旁观群体所感知到的被需要程度较低,因此很可能采取旁观者的姿态;在低制度化空间,由于制度化角色的缺失旁观群体首先会进行声讨的同时试图寻找制度化角色的介入,制度化角色干预无效情况下围观者可能提供行动支持,对冲突的正向干预会平息纠纷,对冲突的负向干预则有可能激起围观者的群体暴力行为;相应的在中制度化空间中,旁观群体被需要的程度介于两者之间,通常会进行一些话语上的声讨和支持。因此,在现实的经验事件中,不同程度制度化空间中的个案呈现出旁观群体的行动方式迥异,行动者的实践逻辑也随着存在种种差异。

四、结语与反思

本文以若干真实的集体行动案例作为素材,集中探讨情景空间与群体性利他行为的作用机制问题。在研究过程中,作者力图超越社会心理学或社会运动等单一研究领域的范式路径,将“空间”、“利他”、“情景”和“集体行动”等相互分离的概念串联在一起,并将其诸多内在关联性纳入对某一社会问题的研究视野中。从分析中可以发现,施暴者在语言上的反面标定很可能将施暴者和受害者的人际冲突行为转化为围观者和施暴者的群体利他行为,这种群体行为的发生机制与事件的情境空间密切相关。一般而言,情境空间的制度化程度与行为动员程度成反比,高制度化空间中群体性利他行为的强度更低,低制度化空间中群体性利他行为通常具有更高的强度。制度化角色的正向干预能够平息或缓解群体性利他行为的强度,制度化角色的负向干预很可能将利他行为激发为暴力行为,导致群体事件的行动方向和性质则被彻底改变;受害者的“嵌空间”身份可能会降低旁观群众被唤起的程度,从而限制了群体性利他行为的发生;与特定情境空间密切相关的群体人口学特征和行为类型,如人群的经济社会特征、易聚集程度以及匿名性等方面都将影响群体性利他行为的发生强度。

需要注意的是,所有事件的发生都要同时受到多种因素的共同影响,任何单一的自变量都不可能完全解释所有的变异。对于本文中提到的案例,我们同样可以从多种角度用不同的变量或理论来进行解释,情境空间的制度化程度绝对不是唯一的影响因子。以往的研究已从各个侧面对利他行为或集体行动进行了颇有价值的剖析,本文所提出的分析模式可能没有特别的解释力度和深度,笔者也并不试图建立普适性的理论框架,只期望通过不同强度的情境空间与群体性利他行为相关性的考察,希望在已有研究中引入被忽视的空间机制的视角,为理解当前的一些群体性事件提供另一种解读。

本研究存在一些缺陷和问题需要在日后进行深入的修正与补充。首先是资料收集的方法及所收集资料的效度问题。由于所选案例资料都来自网络新闻媒体,报道的完整性、真实性和准确性就极大地制约了研究的效度。笔者虽然通过目击者、官方媒体以及现场录像对这种缺陷做了弥补,但这种弥补主观性仍可能使研究的结论产生偏误。其次是理论解释的效度问题。本文试图勾勒出一个社会空间机制下群体性利他行为发生的机制并提出解释框架,但存在所选取的变量是否抓住了事件的核心特征,是否对行为的产生有重要影响等情况,都必须结合更多的实例进行检验。最后是理论的普适程度问题。笔者提出的是情境空间与群体性利他行为的最简约模型,有可能对于其他性质的利他行为并不能给予恰当的解释。

[1]于建嵘:《中国的社会泄愤事件与管治困境》,载《当代世界与社会主义》2008年第1期。

[2]林泰、陶倩:《当前社会利他行为研究的意义及其三层次表现》,载《清华大学学报》2001年第5期。

[3]Martin Deborah and Byron Miller.“Space and Contentious Politics”,Mobilization,2003(8).

[4]Gould Roger.“Multiple Networks and Mobilization in the Paris Commune 1871”,American Sociological Review,1991(56).

[5]Dingxin Zhao.“Ecologies of Social Movements”,The A-merican Journal of Sociology,1998(6).

[6]Sewell William.Space in Contentious Politics.In Ronald Aminzade(ed.)Silence and Voice in the Study of ContentiousPolitics. Cambridge:Cambridge University Press.2001.

[7]Tilly Charles.“Space of Contention”,Mobilization,2000(5).

Indifference and Support: Mass Altruistic Behavior from the Perspective of Textured Space

ZHU Hui,WU Qing-cao

(Department of Sociology,Peking University,Beijing100871,China)

Based on the case study upon three widely concerned social events,this paper explores the mechanism of mass altruistic behavior.It finds that the degree of institutionalization of textured space is the critical factor to explain the occurrence of mass altruistic behavior.In a specific textured space,perpetrators' negative labeling,victims'status in embedded-space,disposal of institutionalized role and demographic feature of bystanders are important explanatory variables,which may restrain or arouse the occurrence of mass altruistic behavior.

mass altruistic behavior;textured space;institutionalization

C912.22

A

1671-7023(2011)05-0084-07

朱荟(1986-),女,江西贵溪人,北京大学社会学系博士生,研究方向为人口社会学;吴情操(1985-),男,江西高安人,北京大学社会学系硕士生,研究方向为城乡社会学。

国家社科基金青年项目(11CMZ001);教育部人文社科青年基金项目(09YJC850004)

2011-03-26

责任编辑丘斯迈