汉语“可能”、“必然”意义表达的发展

2011-12-21李海霞

李海霞

(西南大学 文献研究所,重庆 400715)

汉语“可能”、“必然”意义表达的发展

李海霞

(西南大学 文献研究所,重庆 400715)

文章选取先秦、明清和现代三个时段的语料来探究汉语“可能”、“必然”意义表达的发展。在《论》《孟》《老》《庄》里,“可得”(可能)的用例都能换成“可以”,并仅出现于否定句和反问句。“必”修饰动词,用于某些具体条件下,尚不表达“无条件”,它有时被夸张使用。“可得”和“必”都有明显的强调色彩。明清语料里,“可得”的表达依旧,“必然”已经发展成能作主语、谓语、宾语和定语的词。先秦和明清语料中表必然的都比表或然的多一倍以上。时代越早,语言越情绪化。真的“可能”见于中古,但是长期不发展。现代爆炸式发展,与“必然”构成了一个对立统一的逻辑范畴,表达清楚的模态概念。现代语料的“可能”词频是“必然”的六倍多,反映人们对事物发生的可能性的认识增强了。

先秦;明清;现代;必然;可能;可得;模态词

“可能”和“必然”是一对模态概念。其意义的表达,有一个由像到是的渐进过程。汉语悠久的独立发展的历史和近代的大变化,给我们铺设了良好的观察道路。我们选取三个时段的语料来探究这个问题:先秦、明清和现代。因为从先秦到明清的变化不大,所以时间跨度定得大。明清到现代的变化很大,时间跨度就定得小。

一、先秦语料

我们取《论语》、《孟子》、《老子》和《庄子》,它们是中国古代最有代表性的四部哲学经典,总字数约153340字。[1]

1.“可能”的意义

作为概念它指或许能成为事实的、或然的属性。四经典有一些用词需要辨析:

①孟庄子之孝也,其它可能也;其不改父之臣与父之政,是难能也。(《论语·子张》)此“可能”和“难能”相对,指可以做到。(“能”是做到,能行。《论语·子罕》:“欲罢不能。”《礼记·祭义》:“教曰孝,其行曰养。养可能也,敬为难。敬可能也,安为难。安可能也,卒为难。”这里的“可能”,《汉语大词典》解释为“表示可以实现”,即可以做到,是对的。孝之行不能说或许能养。)

②夫子之不可及也,犹天之不可阶而升也。(《论语·子张》)若将两个“可”翻译为“可能”大体过得去,而意义更倾向于“可以”。杨伯峻《论语译注》就把它们都翻译为“可以”。《汉语大词典》“可”没有“可能”之义。

“可得”是最接近于表示纯粹或然的“可能”的。

①(好仁之君)虽欲无王,不可得已(矣)。(《孟子·离娄上》)

②(对和光同尘者)故不可得而亲,不可得而疏;不可得而利,亦不可得而害;不可得而贵,亦不可得而贱。(《老子》第五十六章,任继愈、沙少海都译“可得”为“可能”[2](182)。)

③而今也以天下惑,予虽有祈向,其庸可得邪!知其不可得也而强之,又一惑也!(《庄子·天地》)张耿光译:我即使寻求向导,怎么可能到达呢!明知不可能到达却要勉强去做,这又是一大迷惑。[3]

可是细绎起来,例①的“不可得”,指客观条件不允许。杨伯峻《孟子译注》后附词典[4]有“可得”15例,全部解释为“可能”。笔者核查仅9例可以算是,6例“可得闻”只能是“可以(让我)听”而已。例②的“可得”,解成“可以”更符合原意。即对他们你不可以亲近,也不可以疏远;不可以让其得利,也不可以有害于他们;不可以抬举他们,也不可以贱视他们。就是说他们完全随波逐流,不在乎别人怎么看自己。此排比句强调别人的反应对他们不起作用(客观上无生效条件),而不是别人没有对他们进行反应的可能性。例③的“可能”换成“可以”没问题,一眼就能看出。

全部考察四经典用“可得”表达“可能”的情况,有两点值得注意:

(1)表示主观或者客观条件的允许,即都有“可以”之义,如果全部换成“可以”仍然行得通。

(2)都用于否定句和反问句。其中否定句12例,反问句6例。有一例需要辨析。《庄子·让王》:“其于富贵也,苟可得已,则必不赖。”若认为此“可得”在肯定句表可能,句义就不大顺适。应是可以得到(富贵),张耿光就是这样翻译的。

由此看来,四经典的“可得”表可能,和具体条件许可的意义混杂在一起,连独立分出义项都困难,即还没有抽象出或然的概念。它们的使用局限于否定句和反问句,而不用于最普通的肯定句,说明它们主要还是为了加强语气。

表示不肯定语气的副词也和“可能”有关系,它们是:盖、其、或、或者、殆和宜(参考《论语词典》和《孟子译注·孟子词典》),举两个例子:①得其门者或寡矣。(《论语·子张》)②列御寇,盖有道之士也。(《庄子·让王》)它们可统称“盖”类,意义比“可得”虚,不多说。

2.“必然”的意义

四经典用“必”表达“必”除去一定要、必须等义项,基本能换成“必然”的占多数。它们用于条件复句的后句(后件),或者其他给出条件的句子:

①如有复我者,则吾必在汶上矣。(《论语·雍也》)

②大军之后,必有凶年。(《老子》第30章)

“必”在某些句子里特别具有主观色彩。它们其实达不到“一定如此”的程度,就是“可能”而已,或者根本看不出“必”前后两项有什么关系。

①甚爱必大费。(《老子》第44章)

②(诸侯)宝珠玉者,殃必及身。(《孟子·尽心下》)

③劳而无功,身必有殃。(《庄子·天运》)

这种不顾一切地强调主观感觉的做法,现代书面语除某些特定领域外已经不接受了。人们关注前后两项的条件关系,并多使用平常语调的“就会”来代替“必然”。

四经典的这种“必”,有如下重要属性:

(1)它是一个语气副词(杨荣祥《近代汉语副词研究》),表示对肯定的强调,作动词的修饰语。

(2)它仅仅用于具体条件下,不表示无条件的一定如此,后者如现代汉语的“真相必将大白于天下”、“春天必然会到来”,表达普遍规律。个别用例的条件比较隐晦。《庄子·庚桑楚》:“有不能以有为有,必出乎无有。”“无有”就是“有”出现的条件。

(3)它不能作定语修饰名词。

(4)它没有典型的名词用法。《庄子》有一个“必”用作名词性成分。《列御寇》:“圣人以必不必,故无兵;众人以不必必之,故多兵。”今人张耿光译“必”为“必然的事物”,可能正确。《汉语大字典》和《汉语大词典》“必”都没有名词义项,它是偶然活用。

“必”用作谓词表示拘守等,非“必然的”。如《论语·子罕》:“子绝四:毋意,毋必,毋固,毋我。”晋何晏集解:“用之则行,舍之则藏,故无专必。”今人杨伯峻译“必”为“必然肯定”,《汉语大词典》此例释为“坚持”。《庄子·外物》:“外物不可必,故龙逢诛,比干戮,箕子狂,恶来死,桀、纣亡。”清郭庆藩集释:“域心执固,谓必然也。”今人张耿光依此释“必”为“必然”,语义语法两不通。故他翻译此句为“外物不可能有个定准”。按,根据后文,《庄子》此句意思当是“外人不可固守”(“物”本有人义)。龙逢、比干、箕子是贤臣,恶来是从纣而死的佞臣,桀纣是暴君,善恶双方都死在“外人”的因素上。

四经典的这两类词的使用表明,当时人们对某事是否一定如此的势态有了区别性认识,而且有了比较发达的副词来表达它们。不过,那时对必然和可能的认识还处在的感性阶段,表达的是模糊的情态。

四经典的“必”的词频比表或然的高得多,笔者好奇地统计了自己的一部书稿,“必然”不及“可能”的三分之一。估计本人的用例与同代人差别不会很大,于是与人讨论古今差异的原因。有人说,因为圣贤的思想博大精深,所以自信心足。而一般人难免犹豫不定。这个放到总说部分去讨论。

二、明清语料

明清语料尽量选取和四经典文体相同的。(包括李贽《焚书》卷三,中国历史文化光碟专用网站电子版,2006年8月下载。《黄宗羲全集》中的《明夷待访录》《破邪论》和《孟子师说》前面一小部分。浙江古籍出版社,2002。王夫之《读通鉴论》中华书局1975。《王夫之哲学著作选注》湖南人民出版社,1977。《戴震集》中《原善》、《孟子字义疏证》、《读易系辞论性》和《答彭进士允初书》,上海古籍出版社,1980。)

明清语料里仍旧没有“可能”。“可得”兼表可能有8例,也都用在否定句和反问句,无肯定句用例。意义仍表示主客观条件允许。它们和四经典的“可得”属同一个性质。最像今天“可能”的是戴震《答彭进士允初书》:“虽未能即有诸已,然欲复求之外学以遂其初心,不可得矣。”这句话是引用朱熹的。前文言自己先习佛学,没有心得,后来转向儒学,期待穷究己意之后再求佛学。此句说现在虽然不算真有心得,但要再问佛学以遂初衷,亦不会了。即主观不允许了。

“可能”表示纯粹或然,我们找到的最早用例出于中古。唐韩偓《偶题》诗:“萧艾转肥兰蕙瘦,可能天亦妒馨香!”李商隐《蝶》:“芦花唯有白,柳絮可能温。”诗里极少,散文(如当时史书和韩柳文等)里还没有看见。这些“可能”不再能换成“可以”,且用于肯定句。这个重要的萌芽出现以后,上千年的时间里处于“休眠”状态,15万多字的明清哲人论著中还是没有。笔者又检索了口语化的明清四大小说《水浒传》《三国演义》《西游记》和《红楼梦》,得2例成词“可能”,均表可以。如《三国演义》第八十七回:“人每说诸葛亮善能用兵,今观此阵……刀枪器械无一可能胜吾者。”

“可能”概念在鸦片战争以后被重新“发掘”出来。笔者从晚清曾国藩的作品里面找到一例:“瑞奉贼可能窜回江苏”。[5]而现代汉语的“可能的前景”、“有这种可能”、“可能性”之类表达那时还未看见。

“必”作谓语表示“必然的”,在西汉已见于典籍。《史记·白起王翦列传》:“破秦军必矣。”《汉语大词典》说“必”是副词,应是形容词,意义更趋实在。而后起的双音词“必然”的发展很快就超过了“必”。可以用作定语的“必然”在先秦之末开始露头。《韩非子·显学》:“故有术之君,不随适然之善,而行必然之道。”(适然,偶然)。正式作抽象名词的“必然”,至迟在晋朝已可见到。晋袁宏《後汉纪·光武帝纪三》:“睹存亡之符效,见兴废之必然。”

“必”在明清语料里有1例作谓语表“必然的”。王夫之《读通鉴论·唐太宗》:“其不忍不为服,必也。”(不忍不为长养自己的嫂子等服丧,是必然的。)“必然”则有34例作主语、宾语和定语,如戴震《孟子字义疏证》卷上:“推而极于不可易之为必然。”但是无作状语者,作状语是现代汉语的主要用法。作谓语的2例,如王夫之《读通鉴论·唐太宗》:“而社稷倾于武氏,所必然矣。”“必然”在明清已得到一定的发展,使用功能比较多样化了。

因为在上古,“可能”(可得)的表达不地道,“盖”类是语气副词,比较模糊感性。所以笔者权且把“可得”和“盖”类合起来叫做“准可能概念”。近代语料这一组无变化,“必然”的变化因“可能”的不相配而有待飞跃,也使用这种分法,下面将两组对应起来进行频率统计。

表一 四经典和明清语料表必然和准可能的词

上表告诉我们,四经典和明清语料表示“必然”、“一定”的词次都超过2/3,明清稍少。戴震讨论自然和必然的专论里有26例“必然”,似使“必然”偶然加多,但也没有分析意义。笔者再纳入现代语料。现代汉语的“一定”和“必然”已经有了分化,关键是真正的“可能”概念组已经形成,两组对应词所表示的观念明显清晰化系统化。下面这个表就光统计“必然”和“可能”(含“必然性”和“可能性”)。

三、现代语料

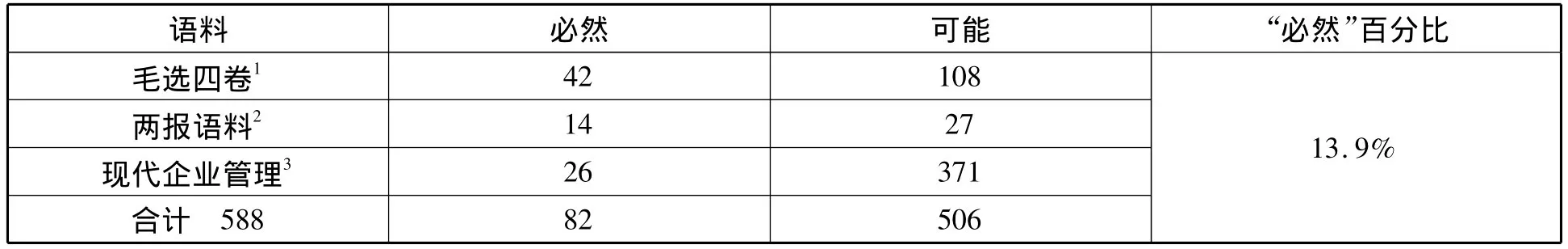

表二 现代语料“必然”和“可能”的数量

将表二和表一一对照,我们就可以看到,现代语料虽然去掉了盖类词,表必然和可能的词频却颠倒了个个儿,必然剧减。“可能”在清末还很难看见,现在却飞速达到86%。语料的差异会有写作内容、作者个性等的原因,但两组古代语料差别很小,古今差别却很大,应该有一个解释得通的说法。笔者认为,“必”的频率很高是因为情绪化程度高的缘故。语言反映思维。时代越早,人们的思维越感性;思维越感性,语言表达越注重主观情绪,不大关心表达是否合乎真实情况。笔者研究过四经典的程度副词,也发现表示高、大、强的副词数量大大超过表示低、小、弱的,这种“过热”状态后来慢慢走向平衡(文革中的“最最最最”等又大步倒退)。又,汉语的全称主项如“凡”等表达也常过度。传统被动句注重负面情绪而不是逻辑关系。前面所说的“必”的夸张用法,“可得”兼表“可能”的句式限制,也是情感的强调。笔者还观察到,儿童易轻率地下判断,不用“可能”。脑子里塞满庸见的人们说话很肯定,没有商量余地,好像什么都知道。他们回避客观真实,无法思考自己错了的可能性。这种人有的终身不会使用“可能”。这些行为倾向貌似自信,实际上是无知和僵化。知识越多越谦逊,理性越高越尊重事实。从历时角度看,从古到今汉语表达由情绪化的高峰慢慢下降,渐渐趋向切实准确。

现代语料的表达,毛选和两报“可能”已达“必然”的2.4倍余,《现代企业管理》飙升到“必然”的14倍多。这个数字如此惊人,一大原因是该教材主要是从欧美翻译过来的文字。毛选的“可能”有60个是“不可能”,还超过一半。“不可能”大多能换成“不可以”。毛选是20世纪20—40年代的文字,属于现代汉语早期。两报和企业管理教材的“可能”已经多数用于肯定句了,使用熟练化。现在日常书面语里“可能”的比例应该与毛选和两报接近。“可能”的使用在汉语里当会继续增长,增长到什么时候现在难以预计。

事物会不会如彼,这是一个层面的认识;事物有没有如彼的可能,可能性大还是小,这是下一个层面的认识。这需要更多的对事物变化条件和规律的理解。第一个层面产生“必然”,第二个层面产生“可能”。汉语“可能”从产生到鸦片战争时期没有什么发展,原因还有待探讨,或许与“准可能概念”习用有关。现代它爆炸式地发展,应是受了翻译西语的促进。“可能性”和“必然性”是日本人翻译过来的(yobin,2007)。汉语的“必然”在先秦就已成为概念,“可能”约在唐朝。现代二者才被纳入一个对立统一的逻辑范畴。这个范畴里的“可能世界”指现实或想象中的一切不与逻辑规律相矛盾的世界,“必然”指命题P在任何一个可能世界里都真。术语水平的“可能”和“必然”清晰多了,它们在此基础上构成意义明确的模态判断和模态推理。除了这些,现代汉语还出现了“很可能”、“不大可能”的模糊阶量表达,模糊程度也细化了。

[1] 刘宝楠.论语正义[M].《诸子集成》本,中华书局,1986.(清)焦循.孟子正义[M].《诸子集成》本,中华书局,1986.王弼.老子注[M].《诸子集成》本,中华书局,1986.(清)王先谦.庄子集解[M].《诸子集成》本,中华书局,1986.

[2] 任继愈.老子新译[M].上海古籍出版社,1986.

[3] 张耿光.庄子全译[M].贵州人民出版社,1992.

[4] 杨伯峻.孟子译注[M].中华书局,1984.

[5] 曾国藩作品集·曾国藩文集(第68章)[M].中华传世藏书(电子版),卓群数码科技公司策划制作,北京银冠电子出版有限公司,2004.

Development of the Expression of“Possibility”and“Necessity”in Chinese

Li Haixia

(Institute of Document,Southwest University,Chongqing 400715,China)

In the four sutras The Analects of Confucius,Mencius,Laozi and Zhuangzi,the expression of“possibility”could be changed into“can”.And they appeared only in negative sentences and rhetorical questions.The expression of“necessity”acted as a modifier.It also had evidently emphatic mood.In the Ming and Qing Dynasty,the two expressions still bear some emotionality.In the two groups of ancient materials the frequency of“necessity”was much more than that of“acquirability”.But in modern materials the frequency of“possibility”is more than 6 times as“necessity”.

the pre-Qin days;the Ming and Qing Dynasty;the modern times;necessity;possibility; acquirability;model words

H1

A

1673—0429(2011)04—0082—05

2011-05-24

李海霞(1956-),女,西南大学文献研究所,教授。