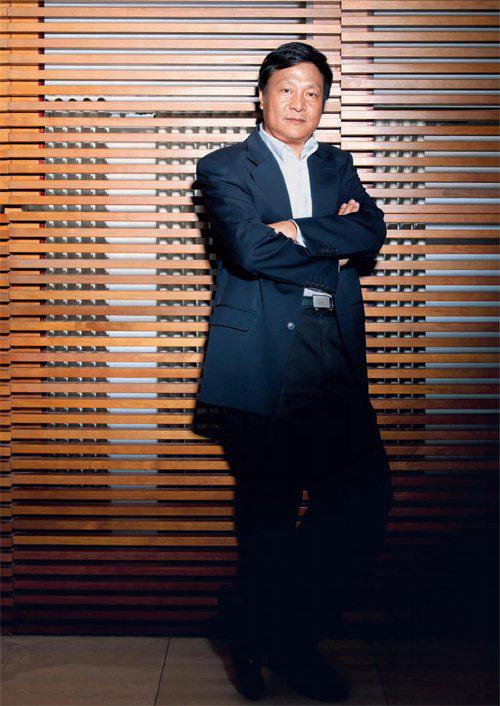

俞孔坚

2011-12-20曾慧娟

曾慧娟

俞孔坚,北京大学建筑与景观设计学院院长,哈佛大学设计学博士,1997年创办北京大学景观设计学研究院,推动景观设计学科在中国的确定。

作为北京大学建筑与景观设计学院院长,有人将俞孔坚比作“哈佛来的城市战士”。回国后,俞孔坚参与社会的身影已远远超出他的专业领域,其批判城市景观、城市建设、建筑设计的种种纰漏声中,他触及的似乎更是今天中国的社会现实。而其主持的城市与景观的设计项目多次获得国内外大奖,八度获得美国景观设计师协会大奖;2009年及2010年获得世界建筑节世界最佳景观奖。

中国建筑设计面临两大危机

俞孔坚认为,目前中国的建筑设计面临两大危机:一是中国民族身份和文化认同的危机,包括欣欣向荣的建筑市场下地域文化的失落、城市大建设高潮中对传统文化的大破坏、全球化对地域文化的撞击等。这种建筑文化危机正是又一次文化认同危机的结果,城市景观建设中的贪大求洋、欧陆风的兴起无不是这种危机的表现。第二大危机源自中国人地关系危机。高速城市化扩张包括原有城市建成区的扩大,包括新的城市地域、城市景观的涌现和城市基础设施的建设。原来的农田、林地、草地等多样土地镶嵌体,都变成了单一的城市建成区。

俞孔坚形象地称,现在中国正在进行“城市化妆运动”,而这种变化所带来的民族生存空间危机、国土生态安全危机是史无前例的。尤其不能原谅的是没有善待土地,在无知与无畏的态度下,虐待、糟蹋有限的土地。俞孔坚不止一次呼吁:当代景观设计学须承担起重建桃花源、重建“天地一人一神”和谐的重任。尊重平常的人和平常的事,平常中国人的生活,当代中国人,的生活;尊重、善待和适应土地和土地上的自然过程。

在当代中国,一个设计是否是现代的或者是否具有创新意义的最终评价标准,就看它在面对中国当代两大危机面前是否经得起检验:即能否彰显当代中国人民族身份,和能否改善当代中国的人地关系危机。

巨型建筑应改造成新田园景观

俞孔坚在《走向新景观》一文中,提出了“新”的四个注解:首先是场地与地域性:场地的自然与文化遗产,自然过程和格局,场地所在地域的自然和文化特征,都使新的设计带上不可抹去的烙印。保留、再利用与再生场地中的一切景观元素和材料,并使其发挥新的审美功能;其次,对生态与环境的照应:顺应自然过程,尽量让自然做功,利用乡土材料和本土植物,使新的设计对环境影响达到最少,有利于生态条件改善。再次,对人的关怀:亲切宜人,满足每个使用者基本需求,关照普通人的空间体验,而摈弃对纪念性、非人性化的展示性的追求。最后,要融入现代艺术。现代环境艺术、装置艺术、多媒体艺术与景观的结合,使新景观表现出鲜明的时代性,在自然与乡土的本底上,跳动着当代人的舞步。

在俞孔坚的上百个建筑设计案例中,广东的中山岐江公园曾获得2002年度美国景观设计师协会年度荣誉设计奖,俞孔坚称其为场地与材料再生和再用,化腐朽为神奇的“低碳设计”的经典案例。

俞孔坚心中的城市桃花源,可以概括为低碳的美学:未来的城市是新桃源城市或新田园城市,确切地讲是低碳或零碳的城市,是生产性的城市,更是节约型的绿色城市。雨水不再通过市政管道排出,而是被留到城市的鱼塘中或补充地下水;街道上的绿地里长满庄稼和果树,不再是只开花不结果的园林花木……

当代一些巨型建筑和城市空间及大马路将被改造成新田园景观,在供人们凭吊20世纪荒诞建筑和城市景观的同时。为新田园城市提供绝好的生产和游憩场所:比如CCTV大楼是一个立体农、牧、渔业的复合系统,“大裤衩”的洞里会安几个风力发电机,利用其风动效应;

大量停车场可以用来种小麦和蔬菜,或挖成鱼塘收集雨水;这种新田园城市是生态文明的标志,不是乌托邦,而是新美学下的生存艺术。