水利的依附性:水土关系视阈下的中国农田水利

——基于湖北两个村庄的对比研究

2011-12-20林辉煌

林辉煌

水利的依附性:水土关系视阈下的中国农田水利

——基于湖北两个村庄的对比研究

林辉煌

借助区域比较的微观考察与政策变迁的宏观分析等方法,通过对湖北三市 10个乡镇的深入调查,我们发现当前中国农田水利已经陷入非常危险的困局,并对造成该困局的内在机制展开细致的研究。文章将水土关系操作化为 6个参数,并且提出水土关系的本质在于水利的依附性。通过考察水土关系的变迁过程,指出“土地嵌入水利之中”与“水利嵌入土地之中”使得农田水利能够正常运作,而税费改革与体制改革后的“水利与土地相分离”使得水利无法再依附于土地从而得到治理,这是导致当前水利困局的根本原因。因此只有重新将水利附着在土地之上,才能实现真正的水利治理,从而突破当前中国农田水利的困局。

水利困局;水土关系;依附性;水利治理

一、问题的提出

2010年的西南大旱向我们传达了一个重大的信息:中国当下的农田水利已经陷入非常危险的境地。为了深入了解农田水利的困局,探明其背后的逻辑,我们于 2010年 1月至 4月组织 40多人次赶赴湖北三市——荆门、洪湖、宜昌的 10个乡镇,进行了全方位的水利调查①参见《中国农田水利调查——以湖北省沙洋县为例》,即将出版。本书为华中科技大学与荆门市签定的市校合作框架协议之“乡村建设合作协议·荆门农村研究丛书”的成果之一。。在调查过程中,除了了解到当前水利的艰难处境之外,我们还发现一个很有意思的现象:凡是进行过土地改造或者划片承包的村庄,其水利运行状况总是比其他村庄要好。这给了我们一个很好的剖析水利病症的切入点,即以水利和土地的关系作为视角来考察水利治理是如何走向失败的。

实际上对于中国水利的研究主要集中在“水利社会”这一领域②具有代表性的是美国学者魏特夫。他认为东方国家是在治水社会中产生的,而治水社会又必然导致专制主义。(参见[美 ]魏特夫:《东方专制主义》,北京:中国社会科学出版社 1989年版)魏丕信与蓝克利等对关中民间水利组织和管理方法进行了研究。(参见陈茂山:《海河流域水环境变迁与水资源承载力的历史研究》,中国水科院博士论文 2005年),强调的是水利对于型塑中国社会的抽象意义。本文更关注的是社会治理层面上的水利实践,研究水利与土地的互动关系。贺雪峰等人在湖北荆门调查时,发现“划片承包”这样一种办法,既解决了公共物品必须由若干农户来建设的规模问题,又建立了“片”内部的责任构造问题,从而有效地克服搭便车的现象,提高了农田水利的效率[1]。孟凡贵认为,土地的分散极大地增加了农田水分的蒸发,而且水利无法像土地一样进行分割经营,从而造成农户用水的不便[2]。萧正洪考察了关中历史上的水权变迁,发现了“水粮”其实就是土地对于水利运行成本的负担,而水权则依附于地权[3]。这些研究和讨论对于本文的写作很有启发,它们都直接或间接地指出了水土关系的密切性。然而,上述研究并没有终结水土关系的研究,而仅仅是一种开始。它们大多只是谈到了水土关系的一个层面,缺乏全面的把握和质性的提炼。

基于此,本文将以区域比较的视野展开论述,并将水土关系操作化为 6个参数,从中提炼出水土关系的本质在于水利的依附性。

二、水土关系的 6个参数

为了全面地了解水利与土地之间的关系,本文根据在湖北三市 10镇的农田水利调查资料,从共时性的区域比较入手,力求揭示水土关系在农田水利中的作用。

税费改革之后,荆门市和洪湖市的农田水利都出现了困境,但是在具体程度上有很大区别。本文将以荆门市 S村和洪湖市 T村为例进行比较,并将水土关系操作化为以下几个因素:土地分散程度、土地调整能力、水费征收额度、水费征收单位、水费实收额度、水利运作效率。

(一)荆门 S村水利分析

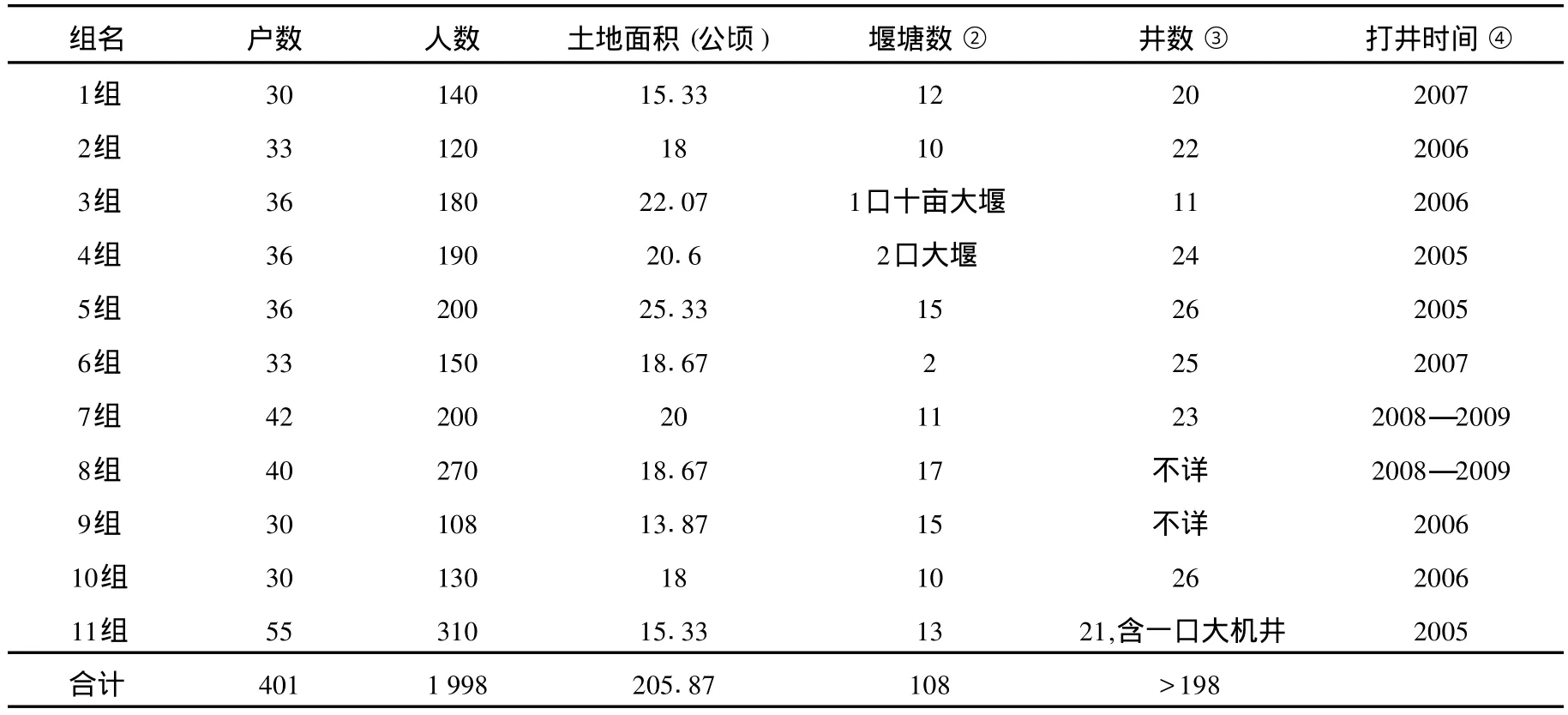

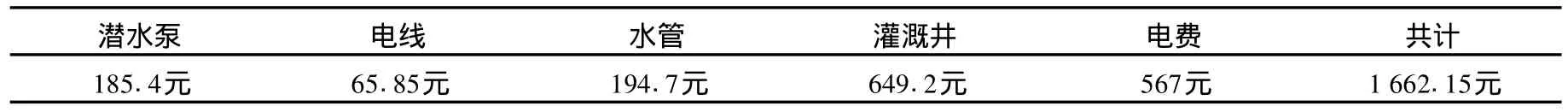

S村处于丘陵地带,拥有丰富的水资源;现有 408户,1 659人,11个村民组,170.6公顷耕地。分田到户之后,所有的土地都按照远近贫瘠进行划分,每家农户的田都散落在相距甚远的几个地方。随着基层组织的弱化,2000年之后 S村就没有进行过土地调整。税费改革彻底取消了农民的税费负担,乡村组织失去了向农民征收水费的合法性,只能通过一事一议来筹资筹劳。2006—2007年,由村里的用水户协会组织需要用水的农户直接到泵站买水,按实际用水方量计算价格,上游 10~20元,下游 30~40元。但是由于用水户协会没有强制力,用水农户无法统一意见,因此只有最上游的一个小组成功地买了一次水。从此之后,就再也没有村组使用泵站的水。便宜而又方便的大水利就这样被抛弃了,农户纷纷经营起小水利,通过打井挖堰来解决灌溉问题 (见表 1)。然而,小水利不仅成本极高 (见表 2),而且根本无法应对相对较干旱年份的旱情。

表1 S村打井挖堰表① 参见《中国农田水利调查——以湖北省沙洋县为例》,即将出版。本书为华中科技大学与荆门市签定的市校合作框架协议之“乡村建设合作协议·荆门农村研究丛书”的成果之一。

表2 S村小水利成本(单位:公顷、年)① 参见《中国农田水利调查——以湖北省沙洋县为例》,即将出版。本书为华中科技大学与荆门市签定的市校合作框架协议之“乡村建设合作协议·荆门农村研究丛书”的成果之一。

(二)洪湖 T村水利分析

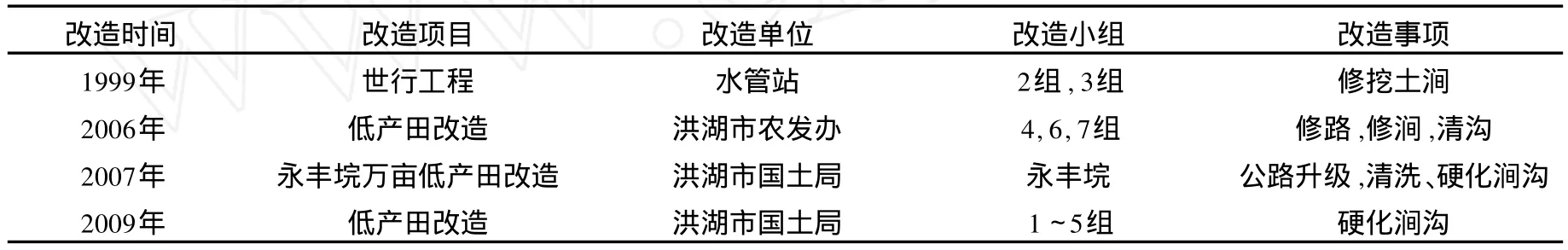

T村是个以排涝为主、灌溉为辅的村庄,有 1 450人,7个小组,耕地面积 107.67公顷。分田到户之后,每家每户的耕地都相对比较集中。2000年之前,每 5年调一次地,从而保证了每个人都有田种,而且也方便了水系的管护。事实上,从 1999年开始,T村进行了 4次土地整改 (见表 3),这使得农户的田趋于集中,而且水系重新得到规划,渠道基本硬化。

表3 T村土地整改② 参见林辉煌:《排涝乡村与水土不和——洪湖市W镇水利调查报告》,2010年,未刊稿。

虽然经过了税费改革,但是 T村依然在征收水费,这在洪湖市各乡镇非常普遍。除了每人每年要交 15元的一事一议费用之外,每公顷田每年还要负担 690元的费用,而收上来的这些钱几乎都是用在农田水利之上 (见表 4)。

表4 土地负担水利的状况③ 参见王德福:《洪湖市W镇杨榨村水利状况调查》,2010年,未刊稿。

按照国家的法律政策,基层组织在收取这些费用时是不能采取强制措施的,因此也就很难从老百姓的口袋里把这些钱掏出来。T村采取的方法与洪湖市其他乡村一样,就是由村干部和小组长(有些村还保留了小组长,T村已经撤销,但是设有管水员)、村民代表将农户的农补卡收起来,直接到信用社将补贴款取出。大多数农户都认可这种做法,他们觉得“国家已经不让农民交粮交税,还发给补贴,村里拿这些补贴去搞水利建设,这是应该的”。因此,乡村组织依然可以进行水利统筹,保障每年的排涝与灌溉。再加上国家对排涝水利有转移支付,使得 T村的大小水系能够保持通畅。由于土地相对集中、村组拥有相应的统筹能力,因此,T村仍然以村民小组为基本的用水单位,管水员负责各个小组的水利,农户种田非常省心。

(三)两个村庄的比较研究

我们可以根据水土关系的 6个参数,对 S村和 T村当前的水利形势进行一番对比:

S村的土地极度分散,这就在空间上钳制了水利的统一性。而且由于村组集体已经丧失了土地调整的能力,土地上的集体权利不断瓦解,农户对于土地的使用权日益彰显,从而在权属上分割了水利,阻碍了水利的建设和管护。再加上用水户协会没有向农户征收水费的强制力,导致了土地不再负担水利运行的成本,水利因此丧失了资源上的保障。正是这些因素最终导致了 S村大小水利的分裂,农户只能采取效率极低的小水利模式。而 T村正好相反,经过几次的土地整改,农户的土地趋于集中,从而强化了水利的集体性质。通过各种方法,T村依然可以将水费征收上来,从而保障了水利的正常运行。

表5 S村和 T村水土关系对比

有必要补充的是,T村之所以能够进行土地调整,从而使土地相对集中,这与国家项目的介入息息相关,即土地改造项目。能够连续进行 4次土地改造,这样的村庄非常罕见,其所在的乡镇中,总共也只有 4个村进行过土地改造。另外,T村之所以能够保持大小水利的对接,这与国家对排涝事业的支持有关。事实上,随着国家对农田确权到户力度的加大,以及农业补贴的上涨,T村在项目中进行土地调整的难度已经越来越大。而直接从农补卡上扣除水费,这样的做法本身就是与国家政策相冲突的,有一些农户已经为此而到上级政府投诉。所以对于 T村的水利状况能够维持多久,这也许不是一个乐观的问题。但是,就目前的状况来看,它确实要比 S村运行得好。原因就在于 T村的水土关系相对合理,水利通过依附于土地而获得治理;相反,S村的水土关系已经彻底分离,水利的治理陷入困境。

三、水利的依附性

通过对水土关系 6个参数的实证分析,可以发现,水利只有在空间、权属、资源上依附于土地才能获得良好的治理。一旦这种依附性被打破,农田水利就会陷入艰难的困局。

(一)空间上的依附性

水系是在特定的土地格局中形成的,它无法脱离土地而超然存在。农田水利的工程都是选择在农田最密集的地方进行建设的。而水系的流向也要服从于农田的分布,这实质上是由农田水利的功能决定的,即水利最终是服务于农田的。离开了农田,水利就不再是水利,而仅仅是一种水,或者水害。人们对水的改造,就是为了使其在空间上更好地满足土地的需求,从而以更有效率的方式来进行灌溉或排涝。

另一方面,水利效用的发挥直接取决于土地的分布模式。农田的集中程度和格田的大小,型塑了极为不同的农田水利模式。土地越集中,格田越大,则灌溉和排涝的效率越高。以美国帝王谷灌区为例,该灌区本身农业劳动力很少,每个农户经营土地面积都在 100公顷以上。标准格田为 16公顷,这就减少了斗、农、毛渠 (该灌区末级渠道为支渠)和田埂占地,省掉许多田间配水建筑物,便于大面积机械化耕作,容易实现其田间灌水自动化或半自动化。这样的格田,可以放入较大水流,比较准确地控制灌水量,灌水均匀度高,田间灌水效率可达 90%。而且还适宜浅浇快轮,尤其适宜对水分敏感的蔬菜和幼苗,实行小水勤灌[4]。

然而,小农中国的农田布局恰好相反,由于农业人口众多,户均耕地不超过 10亩。据调查,1981年我国农村家庭数为 1.85亿户,平均承包土地为 0.56公顷,1990年,农户增加到 2.16亿户,每户平均承包土地量减少到 0.45公顷[5]。更为严重的是农户这些田还分散在好几个地方。在中国 1978年开始土地制度改革后,土地在集体内部进行均分。出于对公平的要求,土地分配时需要兼顾土地肥力与地块位置的差异,实行好坏搭配、远近搭配,这就导致了农地的细碎化,块均农地面积狭小,并且互相插花。据调查,平均每个农户的耕地包含 9.7块土地,块均土地面积仅为 0.058公顷[6]。如此细碎化的土地经营导致了农田水利的效率大为降低,农户为了灌溉必须在几个田块间来回穿梭。而水系也因为田块的分散而不断分级,不仅增加了渠道长度,而且造成很多迂回曲折的渠系。集体时代由于土地是大规模经营,不仅灌溉效率高,而且排涝也非常迅捷,原本 3天就可以将一个村庄的害水排净,而现在至少要 10天的时间。

在土地分散的 S村,干、支、斗、农、毛等渠系非常完备,这就极大延缓了来水的时间,而且也增加了沿途水源的浪费。等水到了渠系末端的小组就几乎干了,这使得下游最终退出了大水利系统,从而引燃了大水利崩溃的导火索。而土地相对集中的 T村,渠系分化非常简单,所有农田都可以直接从支渠或斗渠中引水灌溉和排水,用水线路极短,从而提高了水利的效率。

(二)权属上的依附性

在权属上,水权依附于地权,这是由水利的性质决定的。由于水利具有流动性和不对称性[7],它无法像土地那样进行分割,而只能作为一个整体存在。事实上,水利也只有通过流动才能发挥效用,这就赋予水权统一性和公共性的特征。然而,水权的集体性只能通过地权的集体性来实现,即土地上的集体权利保障了水利的公共性。集体地权的核心在于基层组织对于土地利用的调配能力。只有当集体有权利进行土地调整和土地征用,才能在千家万户的耕地上进行水利建设和管护,从而维持水利的统一性。

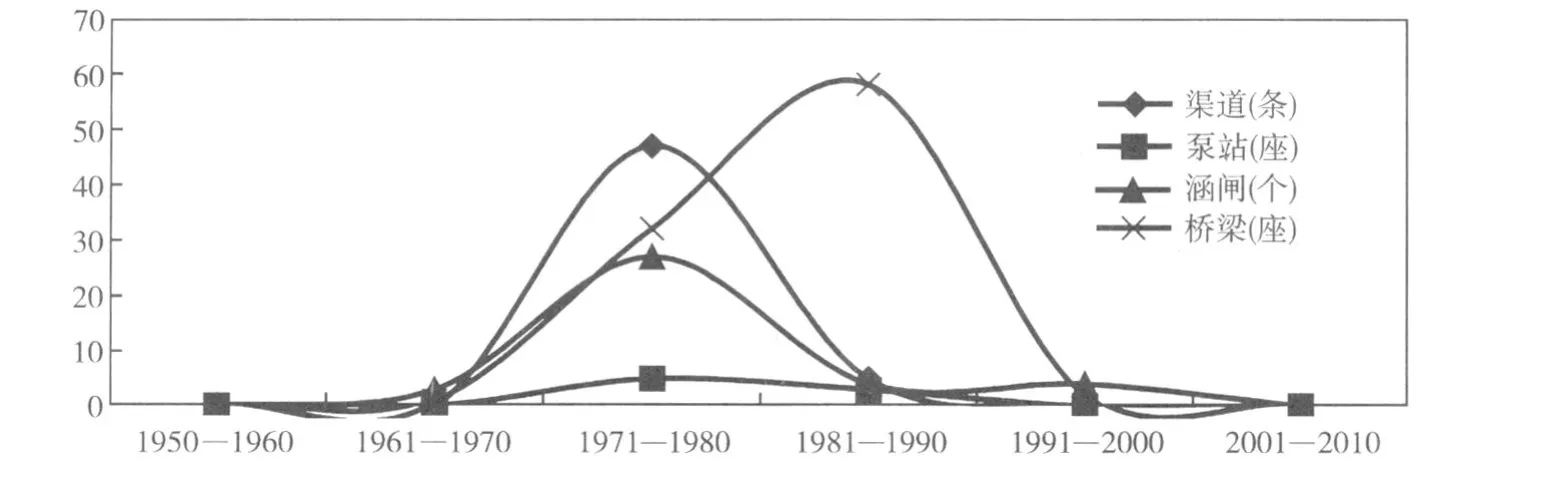

首先是水利建设,这是超越个别农户能力范围的事业。如果土地上的集体权利足够强大,基层组织就可以根据农业发展的需要,对相关的土地进行征用或调动,从而顺利地进行水利建设。在人民公社时期,土地的所有权和使用权都统归集体行使,基层组织可以动员农民大兴水利。在这个时期,与地权相适应,水权中的所有权和使用权的主体也是集体。分田到户之后,实行的是统分结合的家庭联产承包责任制,土地上的所有权和使用权出现了分离,所有权归集体,使用权归农户。随着国家对农地使用权的强化,集体所有权不断趋于弱化,对于土地利用的调配能力也就逐渐丧失了。而一旦地权出现分离,水权也跟着分离,并且其集体性也逐渐地弱化。因此,分田到户之后的水利建设就逐渐停滞了。以 T村所在的W镇为例,随着地权和水权的去集体化,水利建设事业走向了萧条 (见图 1)。

图1 W镇水利建设趋势图① 参见林辉煌:《排涝乡村与水土不和——洪湖市W镇水利调查报告》,2010年,未刊稿。

水权依附于地权的另一方面体现在水利的管护上。水利建成之后,还需要不断进行管理和维护,才能使其正常发挥效用。而水利的管护,比如渠道扩洗清淤、水系改造等,都不可避免地会占用农户的耕地。这种占用实质上是对农地使用权的损害,只有当农地所有权足够强大时才能消除使用权分立所带来的困局。事实上,这种困局已经造成,也就是赫勒所谓的“反公地悲剧”[8],S村的例子就是个典型②参见陈柏峰,林辉煌:《农田水利的“反公地悲剧”研究》,《战略与管理》,2010年第 9/10期合编本。。悲剧的产生源于集体地权的式微和农地使用权的膨胀,国家将农地使用权确权到户的做法,使得水权的公共性无法得到确保。当集体地权彻底被架空之后,水权的集体性也就瓦解了,而其使用权也如农地一样凸现出来。在我们调查的宜都市,小型水利设施基本上都确权到农户手中①参见桂华:《农田水利的“确权”之困与双层经营体制——以宜都“小农水”改革为例》,2010年,未刊稿。。通过改革,村组集体将小型农田水利设施的使用权和管理权无偿地划拨给受益的农户共同所有,产生出“受益户共有制”这一产权模式,之后,宜都市又为农户印发了市政府颁发的《农村小型水利设施权属证书》,从此小型水利设施的所有权、使用权有了明确的规定②参见《宜都小农水改革出新招给农民发放“水权证”》http:∥www.hubeiwater.gov.cn/water2006/ysbold/show_news.asp?id=12738&lb=%D2%AA%CE%C5%C8%C8%B2%A5,最后浏览时间为 2010-05-02。。确权的思路不仅没有达到激励农户进行水利管护的热情,反而在法权上分割了水利系统,致使村组集体无权调配全村的水资源进行抗旱,也无法组织全村组统一进行水利建设和管护[9]。

(三)资源上的依附性

水利的运行需要解决资源的问题,即水利成本的承担问题。由于水利具有流动性的特征,而且其存在的形态具有很强的季节性,因此,很难像土地那样划成几亩几分,然后再进行费用征收。因此,对水利资源成本的提取一直都是依附于土地之上。由土地来承担水利的成本有几个好处:一是方便了水利的治理,借用土地固着性的特征采集水利资源,从而克服了水利本身的流动性;二是稳定了水利的治理,土地的分布是确定的,从而在某种程度上稀释了水利的不确定性;三是使得水利治理趋于公平,水利依附于土地,导致了土地上下游的分化,由于需水量和优先性的差异,上游倾向于搭便车。对土地征收特定的水费,可以弥补下游的损失;最后,因为水利服务于土地,其经济价值转移到土地之上,由土地来负担水利的成本具有天然的合法性。

自古以来,水利的成本都是由土地来负担的。在唐代以后的关中,一个农户是否交纳“水粮”,被视作是否拥有水资源的合法灌溉使用权的主要标志。所谓“水粮”,实际是由两个性质不大相同的部分所构成。一部分是土地税,即正常的田赋,另一部分则是水资源使用权费[3]48-64。明清时期,由宗族组织举办的农田水利事业,与此相关的各项费用,主要由族内的土地所有者分摊③清嘉庆二十一年,漳州某族立碑云:莲池之灌稻田,林木之荫坟墓,由来久矣。思厥先祖费功程,尽心力,几经开凿、培植,以有池、林也,固欲昭厥孙漠使无变更耳。后之子孙贤愚不一,闻有私筑莲池,砍研林木,为害不少,良可悼也。兹各房子孙分议开剥、严禁,以无废前人功。其已筑成田者,议坐税以为祭费。开剥工资,就周围田亩食水多寡,分为上、中、下登记。立石示禁。。可见,水利在资源上依附于土地作为一种传统一直得到人们的遵循。

税改之前,水费是作为共同生产费的重要部分一起征收的。湖北省自 20世纪 60年代开始计收农业水费,并在 1984年进行了一次改革。1985年国务院 94号文件出台后,湖北省人民政府于1990年颁发《湖北省水利工程水费核订、计收和管理实施办法》,一直执行至 2002年。水费标准包括灌溉和排水两个方面。农业灌溉水费包括基本水费和计量水费两个部分,这实质上类似于唐代以后“水粮”的两个构成部分。排涝水费则只征收基本水费。税改后,国家逐渐取消了农民的所有税费负担,实际上也就免除了土地负担水利成本的义务。S村正是因此而无法解决水利运作的成本,从而陷入危险的困境。而 T村仍然可以想办法征收水费,为解决农田用水提供了必要的条件。

为了从土地上提取资源来支付水利的成本,需要有一个跨农户的强制性组织。它可以运用各种方法向土地征收水费,并且有权利惩罚“逃税者”,对不缴纳水费的土地不予以灌溉和排涝。税改之前,村组集体就扮演了这个强制性组织的角色,而水费则纳入共同生产费一起征收。但是由于缺乏有力的监督,征收者很容易把各种不合理的税费项目都往共同生产费这个“篮子”里装,最终导致农民负担过重,很多土地被抛荒弃耕。1990年代末,税费负担已经严重影响到基层社会的稳定。于是国家展开了大刀阔斧的改革,一方面降低和免除农民负担,另一方面极力压缩基层组织的编制。很多村庄因此撤销了小组长的建制。因此,原本强大的村组集体顿时被架空,丧失了统筹水土关系的能力。S村不仅撤销了小组长,而且连管水员都没有保留,连接大水利和小水利的核心链条就这样断开了。而 T村至今还保留了管水员,同一个乡镇的 Y村甚至还保存了完整的组长建制,正是通过他们,才使得大小水利能够保持对接。

由此可见,农田水利具有强烈的依附性,必须通过附着于土地才能得到良好的治理。所以,水利困境的根源存在于水土关系之中;而考察水土关系的变迁可以让我们看到水利治理是如何一步步走向失败的。

四、水土关系的变迁

(一)土地嵌入水利之中:1953年—1981年

新中国成立之后,土地革命在全国范围内展开,其目的“不是单纯地为了解救穷苦农民,而是为了要使农村生产力从地主阶级封建土地所有制的束缚之下获得解放,以便发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。”[10]但是国家马上就认识到,“农民个体私有,家庭自主经营”的土地政策不利于农田基本设施建设,难以抵抗自然灾害的侵袭。因此,农业合作化被推上了历史舞台。从1953年中国共产党确立过渡时期的总路线开始,农村土地政策从“农民个体所有,家庭自主经营”向“农民个体所有,劳动互助”,“农民个体所有,统一经营”发展,再向“劳动群众集体所有,集体统一经营”演变。由于“社员的土地转为合作社集体所有,取消土地报酬”[11],使得土地可以集中经营,极大地提高了水利利用的效率。而集体可以充分支配土地的利用,并且能够直接将土地的产出用于修建水利。这就为全国性的农田水利建设提供了巨大的便利,可以说,这个时期的土地规划完全服务于水利事业。

兴修水利问题是“最普遍而最大量的问题。这不仅是目前的现实问题,而且也是今后进行农业基本建设的一个根本问题”,“一方面要有计划有重点地兴修大、中型的水利工程,但应以发动群众普遍整修小型水利工程为主要方面”[12]。在这种强大的话语之下,农田水利把土地也统筹进来,从而消解了水土关系的张力。村社为了发展水利,有权将土地征用①参见陕西省的相关规定:由于社、队举办的水利、水土保持工程,量大面广,时间性很强,尤其是防洪、排水工程,时间更为紧迫,如果占用土地全报上级政府批准,会拖延时间,影响工程的及时进行。因此,水利厅提出:社、队自办的水利、水土保持工程,一项工程占用土地或损毁青苗在十亩以下的,由社员大会或社员代表大会讨论通过;十亩以上的,由社管委会讨论并报经市、县人民委员会批准。(《陕西省人民委员会关于改变对社、队自办水利事业占用土地审批权限的通知》,1964年 3月 23日)。而国家政权在群众路线的支持下深入基层,形成村社组织强大的动员能力和组织能力。除了耕作之外,农民每年有一半的时间都被组织起来进行农田基础建设,而其中尤以水利建设最为重要。

在这种水土关系之下,农田水利实现了真正的综合治理。截至“五五计划”结束时的 1979年,据统计,全国拥有有效灌溉面积 4 867万公顷,占世界灌溉面积的 1/4,居世界首位,人均灌溉面积超过了世界人均水平[2]16。而与此同时,广大农村已经形成以大水利为后盾,中小型水库和电力灌溉站为骨干,小型堰、垱为基础,大、中、小相结合,蓄、引、提、排相配合的灌溉排涝体系,从而扭转了中国农业旱涝不保的历史。通过这些完善的水利设施,人们充分地利用了河水,把过去分散的孤立的渠、堰、塘、库,连接为一个完整的全面的自流灌溉系统——西瓜秧式的水利系统。这样做有几大好处,第一是把河溪里平时流失的大量的无用之水引向山坡,使山坡、岗地、平原等各种各样的地形都得到灌溉之利,大量的旱地都可以改为水田,改变了过去“山岗地望天收”的状况。第二,由于把渠道和堰塘联系起来,用时灌田,闲时灌堰,大大地扩大了蓄水量。第三,由于从高处、远处引水,变抽水、车水为自流灌溉,大大地节省了人力、财力[13]。

(二)水利嵌入土地之中:1982年—2001年

1981年,全国农村工作会议在胡耀邦讲话的基础上形成了《全国农村工作会议纪要》,《纪要》指出:“包产到户、包干到户”,同目前实现的各种农业生产责任制包括小段包工定额计酬,联产到劳,包产到户、到组,包干到户、到组等一样,“都是社会主义集体经济的生产责任制”[14]。中共中央于 1982年 1月 1日将《纪要》以 1号文件的形式向全国转发。这是中共中央第一次以文件的形式肯定了家庭联产承包责任制,即有名的第一个“中央 1号文件”[15]。分田到户之后,土地从原来的集体经营改为分散经营的模式,土地的零碎化达到了有史以来最高的程度[16]。这就是贺雪峰教授所谓的“人均一亩三分地,户均不过十亩,且分散为十多个地块”的经营模式[17]。这种细碎化的耕作模式除了造成耕作不便之外,更严重的是使得农田水利的运作成本与组织成本急剧增加[18]。事实上,家庭联产承包生产责任制打破了原先的水土关系,弱化了水利在空间上对土地的依附性。

稳定家庭联产承包责任制,核心是要稳定土地承包关系,确保农民的土地使用权长期不变。中国共产党在稳定土地承包关系的实践中,着重从延长农村土地承包期限、立法保护土地承包关系和推行“增人不增地、减人不减地”政策等三个方面来开展工作。集体地权开始呈现出弱化的趋势,而农户土地承包经营权则日益物权化。这就改变了水利与土地在权属上的依附关系,使水利的集体性不断地消失,农户因为用水产生了非常多的纠纷。

这个时期的水利不再具有统筹土地的功能,相反,土地的分散经营使得水费的征收变得更加困难。因此,将水费纳入共同生产费统一由土地来负担成为最便利的选择。然而农民都将注意力集中在自己的一亩三分田,对于作为公共事业的水利建设失去了热情。虽然可以进行水费征收,而且每个农业劳力年投工数量要求不少于 20个①参见:《湖北省人民政府关于进一步加强水利建设的决定》鄂政发〔1995〕6号 1995年 1月 5日。,但是基层组织发现这些水利上的资源还是显得不足。据水利部《建国 40年水利建设经济效益》提供的数据,1949—1987全国水利工程总投入按1980年不变价格计算为 2 164.11亿元,劳动力投入折合 1 137.03亿元。其中,80年代我国水利建设投入占基本建设投入份额由 1958—1979的 7.08%降低为 2.7%,这么低的投入恐怕连工程维护都完不成,更别提新建项目了[2]17。因此,各地都在探索国家办水利与社会办水利相结合的路子,努力建立多层次、多渠道、多元化的水利投入新机制。

在分户经营的前期,双层经营体制使得集体组织仍然具有较强大的统筹能力,不是通过声势浩大的水利建设,而是通过严厉的税费征收,将水利治理的成本附着在土地收益上。这在某种程度上维持了水利的运行。但是如上文所言,税费征收最终成为农民不能承受之重,严重影响了基层社会的治理。

(三)水利与土地相分离:2002年—2010年

正是为了解决农民负担过重的问题,国家逐渐免除了农民的税费,而且通过直补给农民越来越多的补贴。这就意味着不能再向农民征收水费,水利不再成为土地的负担。国家不断加强对土地的确权,使农民对于土地的支配权越来越大。《中华人民共和国农村土地承包法》(2002年)指出:“国家依法保护农村土地承包关系的长期稳定”,“承包期内,发包方不得收回承包地,不得调整承包地”,“通过家庭承包取得的土地承包经营权可以依法采取转包、出租、互换、转让或者其他方式流转”。2007年出台的《物权法》正式将土地承包经营权作为用益物权加以规定,从此农户可以享有与土地集体所有权相抗衡的法定权利。这也意味着集体所有权被彻底架空,村组集体丧失了统筹水土关系的能力。此时的水利不仅在空间上远离了土地,而且在权属上也走向了事实上的私权化,同时在资源上失去了土地的支持,可以说,水土关系已经彻底分裂。

失去了土地的保障,农田水利只能走向市场化的道路。国家采取确权的手段,明晰小型农村水利工程的所有权,探索建立以各种形式农村用水合作组织为主的管理体制,采用承包、租赁、拍卖、股份合作等灵活多样的经营方式和运行机制②参见:《国务院办公厅转发国务院体改办关于水利工程管理体制改革实施意见的通知》(国办发[2002]45号)。。然而实践证明,农田水利的市场化不仅没能拯救大水利,反而弱化了大小水利之间的衔接。而一事一议筹资筹劳和用水户协会几乎就没有成功的,从而导致了当前农田水利的危险困局。

五、水土分离下的水利困局

在后税费时代,我们面临的是一个全新的水土关系。水利与土地在自然层面上依然是唇齿相依的关系,但是在治理层面上却已经决然分裂。税改之前,水利的治理都是附着在土地之上的,这在某种程度上就将流动的治理转化为固着的治理。通过税费改革和体制改革,水利从土地上“解放”出来,却找不到一个可以承接的组织。农田水利成为“国家管不到,集体管不好,农民管不了,市场管不住”的难题。在 60年来水土关系的变迁过程中,我们看到的是集体统筹的能力与合法性在弱化,从而导致水土之间的张力被不断释放出来,水利治理日益陷入困境。

(一 )国家管不到

国家负责大水利,不可能全面地介入农田水利的治理。事实上,自古以来的农田水利治理都是在村社内部完成的。在后税费时代,即使是完全属于公共品的排涝水利,国家的排涝转移支付也不能完全解决问题。T村所在的W镇是个典型的排涝村庄,但是除了国家的排涝转移支付外,每年还必须想方设法从其他途径筹集资金,才能勉强维持水利的运转。而在灌溉水利中,根本就没有转移支付。S村所在的 G镇已经无法维持大水利的运转,农民只能依靠打井挖堰这种毫无保障的小水利应对旱情。当地农民对此非常气愤,认为是“一夜回到解放前”。

(二 )集体管不好

经历了税费改革与体制改革,集体组织基本上被架空了,丧失了统筹水利事业的能力,没有办法再继续接管小水利。这主要表现在:第一,集体不能再向农民征收水费,因此水利建设和管护成了无米之炊;第二,集体丧失对土地利用的统筹,土地价值的增长使农民不愿意再将自己的土地拿出来进行水利建设,而只要农民不答应,集体就无权介入农民的生产活动之中。因此,即使集体有钱,也会因为土地问题的束缚而无处下手;第三,集体丧失对劳动力的动员能力,使得水利建设的成本大增。例如,湖北省 2003年每个劳动力承担积累工和义务工 15个,到了 2004年只剩下 10个①参见:《湖北省人民政府关于进一步加强农田水利基本建设的意见》(鄂政发〔2003〕48号)。。当然,近年来农民大量外出打工也在事实上造成了劳动力短缺的困境。

(三 )农民管不了

既然国家和集体都无能为力,农田水利的难题就留给了农民。毕竟农民是直接的受益者,照例应该会自发合作起来。正是出于这种幻想,国家近年来大力倡导自下而上的农民合作,包括一事一议筹资筹劳、用水户协会等策略。事实上,农田水利的供给是离不开农民合作的,尤其是在灌溉水利中。但是水利的流动性与公共性决定了只有自上而下的农民合作才能从根本上突破水利困境,依靠农民自发的合作是注定要失败的。用水户协会因为天然地不具有强制性,根本无法解决巨大的组织成本、搭便车和钉子户的难题。在我们调查的村庄里,农民都说用水户协会是空的,甚至很多人连听都没听过。而一事一议往往只议不决,很少有成功的案例②参见湖北水利厅农水处:《湖北省 2008年度农田水利基本建设工作总结》。。为了彻底发动农民去管理水利,国家不断将水利设施确权给农民。这种做法完全违背了水利流动性的本质,将水利分割开来根本发挥不了作用。

(四 )市场管不住

正是在面临上面几个困境的情况下,国家下定决心将农田水利这个大包袱抛给市场。在灌溉水利中大力开展泵站改制和水库承包,最终引发了农民与承包商的严重冲突,导致农田用水更加不足①参见《中国农田水利调查——以湖北省沙洋县为例》,即将出版。本书为华中科技大学与荆门市签定的市校合作框架协议之“乡村建设合作协议·荆门农村研究丛书”的成果之一。。在排涝水利中则大力推行以林养渠,将沟渠两边的堤坝无偿租赁给林业公司种树,作为回报,林业公司要承担管护沟渠的责任。然而,林业公司只想盈利,对于管护渠道根本没有动力。更为要害的是,以林养渠为以后政府重新接管渠道留下了重大的隐患。政府一旦要清洗沟渠,必然会伤到林木,这将引起有关赔偿的纠纷。所以,以林养渠实际上是进一步将公共性的水利封锁起来,更加激化了原本的水土矛盾②参见林辉煌:《排涝乡村与水土不和——洪湖市W镇水利调查报告》,2010年,未刊稿。。

于是,当下的农田水利出现了重大危机,水利问题已经成为制约农业发展的瓶颈。大小水利脱节,水利设施老化损毁,渠道淤塞不畅,这是中国当下普遍的水利处境。西南大旱仅仅是一个开始,全国各地都面临着旱涝灾害的威胁。如果再这样下去,必然会影响农民的增产增收,破坏基层社会的稳定,影响国家的粮食安全,最终动摇“执政为民,立党为公”的根基。

六、结论

在新形势下,我们如何改造、整合国家、集体、农民这三股力量,实现农田水利的治理?这已经成为一个非常严峻的问题。必须明确的是,水利具有流动性和公共性的性质,不可能通过市场化的道路来实现水利治理。因此,国家应该马上叫停水利市场化的策略。否则,水利问题不仅得不到解决,而且还会越陷越深。

首先,要重新将水利的治理附着于土地之上,积极调整水土政策,使得土地再次承载水利的成本。历史经验告诉我们,只有附着于土地之上的水利治理才可能真正实现。在后税费时代的特定背景下,对水利的治理不再是通过强势的水利运动来吸纳土地,也不是通过从土地上直接征收水费来负担水利,而是要充分利用国家对土地的补贴。这事实上也是土地负担水利的一种方式,只是买单的主体是国家而不再是农民。调查中,农民普遍跟我们反映,他们缺少的并不是国家补贴,而是苦于无法将这些补贴整合起来用于水利建设。既然不需要由自己来买单,农民是非常乐意将国家给予的补贴用于解决水利问题的。另外,国家还应该按土地田亩增设水利补贴,或者加强水利转移支付,除了进一步加大排涝水利的转移支付外,还应该增设对于灌溉水利的转移支付。

其次,加强集体组织统筹水土关系的能力,国家对于土地或水利的补贴不应该与农户直接对接,而应该交给基层组织,由这个原本具有强制性的集体来统筹水利。只有这样才能恢复集体组织的治水能力,不再因为资金缺乏而导致水利的破产。目前中央新增了“农资综合补贴资金”,不直接兑付给种粮农民,由省级人民政府包干使用,集中用于与粮食生产直接相关、目前亟需解决的区域性公共基础设施建设。其中,“支持小型农田水利等基础设施建设,重点支持乡村毛渠等田间沟渠疏浚、灌排泵站等抗旱排涝设施建设”,是 2009年所要求的使用重点之一③参见“中央财政新增农资综合补贴资金集中用于粮食基础能力建设暂行管理办法”,2009年 11月 16日印发。。应该说这是非常好的转变。另外,国家应该明确集体组织在土地利用上的调控权力,使得集体有权为了公益事业——尤其是水利事业而在合理的范围内征用和调动土地。只有这样才能修复水利与土地的关系,而集体才能将国家的水利投资真正落到实处。

最后,应该改造用水户协会,使之成为每个农户都必须参与的类似于农会的组织。其主要作用是对集体使用国家投资进行水利建设以及征用土地等行为进行评议与监督,比如确定村社范围内水利修建的轻急缓重关系、决定资金的使用方法、对水利修建的过程进行监督等。农户在决议时,实行少数服从多数,如果没有多数意见,则由村社集体组织自行决定。这既克服了集体专权的可能性,又摆脱了用水户协会议而不决的困局。

总之,只有将水利置于水土关系的场域中,明确水利依附于土地的特性,重建集体组织对于水土关系的统筹机制,才能使流动的水利治理真正得到实现。

[1] 贺雪峰,等.乡村水利与农地制度创新——以荆门市“划片承包”调查为例.管理世界,2003(9):76-88

[2] 孟凡贵.制度性干旱——中国北方水资源危机的社会成因.研究报告,北京大学中国与世界研究中心,No.2009-01:26

[3] 萧正洪.历史时期关中地区农田灌溉中的水权问题.中国经济史研究,1999(1):48-64

[4] 赵乐诗,等.对美国帝王谷灌区的考察及启示.中国水利,2001(3):46-47.

[5] 侯征.发展农业规模经营同“稳制”不是对立的.当代经济研究,1996(2):23-26.

[6] 田传浩,等.农地市场与耕地细碎化——基于苏浙鲁的经验∥第四届中国制度经济学年会论文集,2004:70-82

[7] 奥斯特罗姆.灌溉系统自主治理与不对称问题的解决.[2010-09-01].http:∥www.wiapp.org/article/default.asp?id=549

[8] HellerM.The Tragedyof theAnticommons:Property in the Transition fromMarx toMarkets.Harvard Law Review,1998,111(3):621-688

[9] 桂华.小型农田水利设施产权改革之路不可行.改革内参,2010(17)

[10] 刘少奇.刘少奇选集 (下集).北京:人民出版社,1985:34

[11] 史敬棠,等.中国农业合作化运动史料 (下册).上海:三联书店,1959:203-220

[12] 赵紫阳.关于农村生产工作的几个问题——一九五三年一月廿五日在中共中央华南分局农村生产工作座谈会上的报告.广东政报,1953(5):36-41

[13] 中共湖北省委员会.依靠群众力量,排除万难,大兴水利.人民日报,1958-1-12

[14] 中共中央文献研究室.三中全会以来重要文献汇编.北京:人民出版社,1982:1398-1340

[15] 胡穗.中国共产党农村土地政策的演进.北京:中国社会科学院出版社,2007:183-184

[16] 郭书田,等.失衡的中国.石家庄:河北人民出版社,1990:98

[17] 贺雪峰.地权的逻辑——中国农村土地制度向何处去.北京:中国政法大学出版社,2010:10

[18] 覃琼霞,等.市场化改革与市场结构——一个农田水利基础设施建设的制度框架.南方经济,2007(2):3-10

The Dependency ofWater:China Agro-Water on the Perspective ofWater-Land Relations——A Comparative Study of Two Villages in Hubei

Lin Huihuang

Through in-depth survey of three cities in Hubei,we find that China’s current agro-water has fallen into a very dangerous dilemma.This paper argues that the root cause of agro-water dilemma is that the agro-water can no longer attached to the land to be governed after the tax refor m and structural reform.From the perspective of regional comparison,this article operates the water-lands relation into six parameters,and proposes the nature of the water-lands relation is the dependent of agro-water.Then the paper examines the changes ofwater-land relations The paper states that“land embedded into land”and“water embedded into land ”make the agro-water to be run,and the"separation ofwater and land"led to the current agro-water dilemma.At the end,the article discusses the outlet of irrigation agro-water dilemma,which can lead agro-water to be well governed onlywhen the agro-water re-attached to the land.

Agro-water dilemma;Water-land relations;Dependent;Irrigation governance

2011-02-24

林辉煌,华中科技大学中国乡村治理研究中心研究人员,博士研究生,邮编:430074。

② 指五六分大小以上的堰塘,每家每户为了提水而临时挖的小坑不计算在内,因为这样的小坑几乎每家每户都有。

③S村经历了两次打井潮,第一次是 2001年左右,是在政府饮水工程的扶持下挖的,是为了解决农民的吃水问题;第二次是在 2006年左右,是村民为了解决灌溉用用水而自发挖的。在计算井数时,只计算第二次挖的井。

④ 自从大水利崩溃之后,农民一直都在打井。这里记录的打井时间主要是打井的高峰时间。

(责任编辑:常 英)