身份的蜕变:浙中地区一村落宗族成员生活史

2011-12-20赵旭东

赵旭东 何 蕊

身份的蜕变:浙中地区一村落宗族成员生活史

赵旭东 何 蕊

文章以浙中地区一个农村的田野调查,考察当代宗族成员身份的演变。研究选取村中宗族内部较为典型的两户人家作为个案研究的对象,通过对其家庭生活史、户主个人成长史、称谓差异、住宅差异、人际关系差异等方面的比较,讨论宗族内部成员身份地位演变的产生原因。作者调查后认为:在宗族问题的背后实际上是经济问题,经济地位的差距、经济利益的冲突,直接导致了宗族内部的不稳定,改变了宗族内部成员原有的身份和地位,部分成员通过优势的经济资源获取更优势的社会资源,提高自身的社会地位。宗族组织的发展类型,也更趋向于动态化、立体化、多元化。

宗族;身份;演变

宗族问题进入笔者的视野,是有一定原因的。从小在农村长大,我们经常可以从大人们口中听到“同宗”这个词,但对于其具体含义却不甚了解,只恍惚觉得所谓“同宗”就是亲戚,不过是个专有名词罢了,并没有去深究藏在它背后的东西。而在社会学的学习和研究中,从社会科学的视角接触宗族的概念后,我们逐渐认识到,其实大人们口中的“同宗”就是一个“宗族”概念,而不仅仅是亲戚那么简单。随着更深入的回顾和观察,我们关于宗族的认知慢慢扩大,也对它产生了越来越浓厚的兴趣。本文正试图去关注乡村成员在宗族身份、地位上的演变。在一定意义上,我们将此看成是一种“寻宗”之旅。

一、宗族复兴

20世纪 80年代以来,“家庭联产承包责任制”在各地农村全面推广,“一家一户”形式的生产承包模式使得农村的生产私有化,集体的经济管理手段削弱,国家的力量逐渐在农村退出。经济因素和行政体制成为宗族复兴的关键因素。“在漫长的岁月流逝中,没有形成什么足够的力量能冲击家族文化,主要是没有形成什么强大的物质生产力。”同时,农业生产的季节性特点使必要的生产协作变得必不可少,于是促使家族成为承担协作任务的当然主体。[1]64[27]88这种经济改革不仅使生产成为个人——家户的事,公益事业和社会互助亦变成民间的事。这一状况为民间传统社会互助制度的恢复提供了一个自由空间。[2]64-65

宗族作为农村社会组织的一个重要组成部分,其复兴所带来的经济效应因素也是不容忽视的。返乡寻宗祭祖的华侨能带来明显的经济利益,基层政府对村民宗族活动往往采取默许甚至支持的原因与招商引资促进当地经济发展也有相当关系;同时,宗族力量在维护农民经济利益,保障自身合法权益上发挥着重要作用[3]。

另外,从文化的意义上进行解释,宗族是同族成员共有的一条文化上的根。这条根构成了他们现实存在的价值源泉,因为在目前的社会格局中,宗族几乎是唯一可以真正与他们自己的实际生活结合在一起的自治性形式。它不仅满足了人们对于历史感和归属感的需求,更重要的是找到了连接传统与现实的中介,实现人们对于现实生活的道德感和责任感。[4]22-29

宗族成员是组成和维系宗族发展的主体,因此在寻找宗族复兴原因时,农民的内在因素也是学者们所关注的。农村青年缺乏精神文化生活,而宗族势力利用宗族文化则较易将族人聚集起来;村落社区文化的宗族色彩日益浓厚,如利用祭祀、族戏、婚丧嫁娶等[5]。传统的宗族文化、宗族意识和宗族情感中蕴含着中国农民对本体性的需求,即对人类的认同感和归属感,形成心理上的满足,这种宗族心理使得族人即使远离家乡,也与宗族乡情心心相印。改革开放以来的寻根热,一方面慰藉了自己远走他乡的漂落感,重温了血缘亲情,另一方面也可以了却感情负债;另外各地为了经济建设的需要,也对这种宗族乡情起推波助澜的作用[6]。

上述研究都是基于宗族复兴的原因分析,但是笔者调查到的情况却反映了一种不完全符合的新现象:新时期下,人们在更多更快地获取经济利益之后,又利用宗族作为工具,以经济为基础,使自己的社会地位提高,在宗族内部的身份发生变化,宗族已经被看作是社会资源配置的一种手段。因此,在考虑宗族复兴的时候,不同的环境背景有着不同的诱因,人们为了自身社会资源的最大获取,往往把宗族当作一种工具,从而让宗族重又活跃起来。

二、农村宗族由传统向现代变迁

不同时期下宗族复兴之后,无论从文化上或是功能上也都开始逐渐地从传统向现代转变,学者们的观念也在发生变化。

以往所定义的传统家族文化中八大基质“血缘性、聚居性、等级性、礼俗性、农耕性、自给性、封闭性、稳定性”已经发生了很大的改变。(1)血缘型的人际关系不再构成决定人们社会地位的正式依据;(2)地缘关系的意义被削弱,人口的流动性在扩展;(3)传统的礼降低到次要地位,法理因素在乡村生活中明显上升;(4)单一的农耕方式已打破;(5)家族群体对社会的需要越来越多;(6)家族的封闭性也被打破;(7)长期的稳定性也发生变化;(8)社会体制力量压倒宗族共同体,社会秩序在农村占据统治地位;(9)社会体制已是村落基本功能的主要执行者,村落家族还执行一定功能,但已不是主体功能。[1]212-213[27]88

笔者调查中了解到,村里原来的族谱上都载有族规和族训,以此调整宗族关系,维持宗族内部的秩序和尊卑伦理,但是新近修订的族谱却已将其取消了。族谱的修订者之一胡育岭告诉笔者,族规和族训在如今以法治为主的社会里,已经不能够对宗族成员产生约束力和威慑力。族内发生了纠纷或者矛盾后,多是由村干部出面调停解决。诚然,当今的宗族组织已不是一个正式的权力组织,从表面上看,只是一种暂时的机构,与所谓的权力有别,宗族领导人的权威来自他们本身的威信及村民的信任和支持,被看作为地方利益的代言人。它们所拥有的是一种教化权力、同意权力,而不是一种强制性的权力。[2]79-82

因此,重新恢复后的宗族组织无论其结构还是功能,严格地说也都已经不是旧宗族形态的重复和翻版,而应被看成是传统宗族转型过程中一个阶段性产物。首先,转型中的宗族在结构上与传统宗族有重要区别;其次,转型中的宗族在组织形式上表现出如下特点:①形式的多样性;②没有正式的宗族名义;③不稳定性;④普通成员与宗族领导机构的关系是直接的。[4]57-59

宗族的从传统向现代的变迁,经历了由集体经济向市场经济过渡的特殊时期,在合作社和人民公社以村落为基础的集体化政策下,传统的集体性宗族因与新制度发生组织性同构而得以延续。而改革给予农民经济自主、乡村选举、进城劳动等现代权利,并开始了其公民化进程,使宗族在大量年轻人中失去了后继力量,宗族与农民的血缘关系被国家与公民的社会契约取代[7]。

这样看来,复兴后的农村宗族,不再是以一种传统的面貌呈现在人们眼前。现代宗族涉及更多的社会因素,因此人们对于社会资源的欲望也开始膨胀,不断地渴望扩大自己的社会影响力。

三、宗族与现代民主政治

为了提高社会地位,扩大社会影响力,政治成为了必不可少的一个决定因素。当代农村宗族在日益推进的基层民主政治建设中到底扮演了什么角色,这是学者们特别关心的一个热点问题,尤其在村民选举中实行海选以来,中国农民积极参与投票选举的现象更引起了学术界的关注和深度思考,其观点态度大致分为两方面。

持肯定态度的学者指出,如果某一大族能够在选举中居于优势地位,是有可能在选举中占据所有席位的,但是所选举的村民委员会如果没有其他宗族与房族的参与,就很难取得他们的认同、支持与配合,以后就难以顺利开展工作[8]。

宗族作为传统社会组织可以构成衡量村民行动能力的指标,即一种传统的社会关联,凭借宗族等传统社会关联,村庄社会在应对农业困境和农村发展之需时,可以更为有效地捕捉市场化提供的机会,这反过来又会加剧农村的经济社会分化,发展村庄的现代社会关联能力[9]。

可是也有学者却认为,宗族利益对村民选举的影响力是极为有限的。胡荣就指出,虽然传统文化中的家族观念也多少影响到选民与候选人之间的认同,家族的因素在人数较少的行政村或村民小组的选举中也多少有一点作用,但选举中的地域关系而不是宗族关系成为影响村民对候选人进行选择的最主要因素。在村民投票偏向的排列中,地域的因素明显优于家族的因素[10]。

也有学者认为,农村宗族组织及其活动对村民自治或选举的影响主要是负面的、消极的。比如,肖唐镖就认为,宗族的正面功能已出现不可逆转的衰退,并由于宗族是以实力为原则来处理族际关系,其后果更是负面且严重的[11]。当前宗族活动频率很高,或明或暗与村民自治活动相峙对垒,挑衅撞击,使村民自治活动不能正常运转;大姓大族往往处于领袖地位,左右村委会干部的产生,在选举中利用族大势大、人多票多的合法手段取得席位。在这种宗族势力的争斗中,一个村委会就没有自治可言[12]。

由于宗族和黑金势力突起,自治权力异化,在村民组织法正式执行过程中,他们往往利用血缘纽带关系,或者拉帮结派形成利益团伙,采取非正当手段控制村民选举,获取自治权力[13]。家族势力干扰了村政事务和村民选举,在一些村的干部选举中,不少家族为了能把代表其利益的族人选进村级组织,开族会,搞串联,拉选票,干扰正常的换届选举工作[14],既影响选举工作的公正性,又干扰选举工作的正常进行;同时,影响村级领导干部的质量和村领导班子的稳定[15]。

在目前有关宗族与村民自治关系的问题研究中,学术界在该问题上存在巨大的分歧,其中最核心的分歧在农村宗族组织的活动是否有利于村民自治与选举的问题。

但是,笔者在村子里对民主政治问题进行了相关调查后,发现了不同的现象。候选人大致分为两种类型,一是村中的富人,在经济利益满足后,开始涉足政治领域;二是原村干部的子嗣,希望利用自家原有的“政治背景”,实现自己的政治目的,两类人同样都是希望获得更高的社会地位。但是具体的表现却和文献中学者们的观点不完全相同。富人多会去联系宗族内其他的富人,这是因为宗族成员关系的维系已经是以经济利益为基础,富人们凭借自己的经济实力,会拥有更多的人际资源,也就意味着拥有更多的选票;而另一类人,同样也会以经济利益为手段去团结宗族内部成员。宗族的发展也是遵循着“分久必合,合久必分”的模式,如此分分合合,出发点概都以宗族内部利益、矛盾为主。因此现代农村的民主政治,更多的是和社会经济利益联系在一起。

四、宗族与社会经济

宗族的发展,不仅仅是复兴与否的问题,它的长期存在一直以来都是以经济为基础的。宋元明清以来,宗族内部就保持着族产如族田、学田,又由于各家各户的生产力水平差异,宗族内部又存在着义庄、义田、义捐等互助的手段,这是因为宗族的集体主义感以及高度的凝聚力有助于经济活动中的互助与合作;这些经济基础,维系着宗族内部的互利,是宗族得以延续和发展的重要因素。宗族文化中的某些精神内涵、价值观念良性地影响着农村经济和社会的变迁,甚至促进了近代城乡工商业活动的发展。

20世纪 80年代以来,江浙一带勃兴的家族企业或以家族经营为主的乡镇企业引起了学者们的广泛关注,在我国,家族企业长期受到社会精英群的责难,认为它是低效率和没有前途的,必将被所谓的现代企业制度所代替。在民营企业的创业之初,家族化确实起了很大的作用,但是当企业发展到一定阶段时,家族制就成为企业发展的障碍:首先,家族化经营往往导致决策失误,家族化最明显的就是家长式管理;其次,家族化经营妨碍企业创新;再次,家族化经营影响企业内部团结,妨碍企业文化建设,从而为企业的发展埋下了隐患[16]。华人文化中家族制企业除信任度高、内聚力强外,还存在着明显的排他性;这种排他性,对其在加入WTO后的二次创业中的求强、求大、求快的进一步发展,在优胜劣汰的竞争中脱颖而出是不利的[17]。

但是,事物的发展总是辩证的。市场经济的本性要求,即人类合作秩序的不断扩展,在这样特定条件下,家族成员之间的忠诚信任关系作为一种节约交易成本的资源进入,家族伦理约束简化了企业的监督和激励机制,这时家族企业就能成为有效率的经济组织。但是,当家族企业处在市场竞争中,其内部有限资源和家庭或家族成员管理能力不高而导致的内部交易成本大于那些非家族制企业的竞争对手,造成竞争力低下时,那么家族企业就是不合理和低效的[18]。

潘必胜在对江苏某地改制后实行家族经营的乡镇企业作了调查后进一步认为:这种家族经营总体上是比较成功的改革,是适应生产力发展水平的一种经济关系和组织形式;这种组织形式充分利用了血缘关系和利益关系的双重合力,又充分利用了小区经济在地域上的特殊性,使之成为接受和推动工业文明的有效载体。作者乐观地预测今后中国的小区企业将主要是家族企业[19]。

而周殿昆从信用角度对家族与企业的关系作了考虑,进而把家族信用定义为家族成员间以血缘关系为基础,以家族文化和伦理道德为保障条件建立的信用关系,认为家族信用与现代社会信用相比,既有交易成本低、诚信度高的优点,也有封闭落后、信用范围狭小、获取生产要素选择面窄等缺陷,因而它是乡村企业初创时期的温床和摇篮,扩张时期的桎梏和陷阱。乡村企业进入扩张期后,企业创业者及其核心家庭成员必须充分认识家族信用对企业发展的负面作用,摒弃家族对企业绝对控制权的迷恋,把企业转变成为家族相对控股的现代公司制企业,开拓更广阔的发展空间[20]。

不容忽视的是,中国农村工业化作为国家整体工业化的重要组成部分,走出了一条独具特色的、与西方国家迥异的发展道路,这与传统小农经济基础上形成的宗族社会结构密切相关[21]。

以上学者的研究,大都是从宗族对家族式企业的作用影响上来看待这个问题,笔者在调查时,换了一种新视角,通过发现家族式企业的发展对宗族成员的影响作用,来看待两者关系。

笔者进行调查的村子,位于小商品经济十分发达的 Y市,因而家族企业的发展也很具有代表性和普遍性。家族式企业是当地人最依赖的一种生产经营模式,不可否认,它的出现,解决了大部分农村剩余劳动力的就业,提高了当地的经济发展水平,造就了一批宗族内部的领袖和社会精英。笔者在村子里进行调查时,就遇见过这样的人。他属于村子里最早创办企业的人,最初只是很小规模的家庭手工作坊,随着规模不断扩大,他也开始雇佣工人。最初的工人大都是从自家亲戚中找,慢慢地扩大到宗族内部乃至全村。个人的创业带来了宗族的荣耀,同时也使个人通过经济资本,改变了在宗族内部的身份和地位。

五、胡村宗族的发展

原胡村是邢姓居住,据说这里曾出了一个邢尚书,为官清正。但是后来因被奸臣陷害,皇上下旨满门抄斩,诛九族。因此,居住在胡村的邢姓人得知消息后,纷纷逃亡,多逃至龙祁山谷前村,胡村的邢姓人所剩无几。胡姓人在定居胡村后,逐渐繁衍壮大,胡村便以胡姓为主了。

2001年胡村和永康村共修了《X镇胡氏宗谱》。根据宗谱上记载,胡村胡氏历史发展如下:

浙江省 Y市 X镇下宅里州胡村

世祖居永康市胡库镇胡库,于宋宁宗嘉定七年甲戌,由诸暨陶朱山迁到酥溪讲学山脚,现在的鲤鱼潭,堂名“水竹洞天”。由于自然灾害,发生于明万历 46年的一场水灾,将下宅里全部冲毁,改变了居住条件。据传说,这场大水,把原在狮子山脚下的溪流,向西改变了流向,直冲讲学山脚,使原来安居在讲学山脚的胡姓,背井离乡,流离失所,来到现在胡西南里州居住,因住在山脚下就叫山脚里。

提起宗族问题,不得不提的,就是宗祠了。胡村的祠堂已经不复存在了,只能在宗谱里见到相关的记载:

胡村胡氏祠堂构略

大门前碑匾“胡氏别庙”。两扇大门雕有手持大刀的两个门神,门坎较高,平时大门不开,只是每年农历二月十五日和八月十五中秋节祭祖时开一天,整个祠堂分前中后三重,上重中间三间摆放神主 (Y市土话叫土主),案桌上做成台阶状,全部都是神主,中探到后探要上七个台阶,中间和左右都有穿堂,中间这件直通后探。

中探也是五间,最中还有直碑匾二块,后面这块是敕封「忠佑公」,第二块是敕封「国子监学正」,左边一间有「进士」碑匾一块,右边这块是「户部尚书」。前中有戏台一个,左右跳角,台柱是青石打造,有雕刻牛腿,供节日演戏,敛钱两边也造有穿堂,和前探相连,前层中间是路,通向大门口,左右四间是戏房。总之,胡姓祠堂造得相当气派。

1953年起,胡姓祠堂被改用作村里的小学,可惜戏台毁于文化大革命,破四旧时期,其他建筑也遭到了不同程度的毁坏。“文革”结束后,在剩余祠堂建筑的基础上又续建了几间房子,学校一直沿用下来。直到 2000年,镇里把下属几个村子的小学都合并入了镇小学,这里才彻底地废弃了。在 2001年旧村改造工程中,祠堂又被拆除了大半,仅剩几间破屋子。在 2003年的时候,村里有人向村委会申请了这些建筑的暂时使用权,在已经废弃的房子里办了一个塑料凉鞋厂。

一般而言,“祠堂本是宗族的硬性标志和精神核心的物质载体,是中国农民血缘崇拜的圣殿”。[22]但是胡村的祠堂已经风光不再,只剩残垣断瓦。人们对于祠堂的记忆也已经十分陌生,留下来的,只是一个名称而已,在维系宗族组织中,已经不再具有任何具体的意义,不再担任起管理宗族内部事务的责任,也不再具备社会控制的功能。

如今的胡村仍然以胡姓宗族为主,分属于几支不同的家族。自新中国成立以前,村里的政治实力、经济实力都由固定的几支家族掌控。这种类似于世袭制的做法,使得家族势力集中,发展不均。尽管 1949年至 1952年在全国开展的土改运动和征收族田、征收祠堂、焚毁族谱的运动破坏了宗族在民间的社会分化格局,但历经社会转型期的快速发展,宗族仍然存在着,“宗族情结”也仍然在村民的意识中根深蒂固。改革开放后,农民的生活水平不断提高,家族势力也开始发生转移,在新环境新背景下,家族间发展的不平衡与不平等也日渐显现。村长的选举开始和经济实力挂钩,经济实力也成为维系人际关系的一个重要因素。

笔者认为,随着经济政治等外部因素越来越多地介入宗族内部,就开始出现了家族身份、地位的偏差,人们对于家族身份、地位的观念认识,也不仅仅停留在血缘关系上,宗族的等级观念已经不再具有束缚力。

六、胡家的两个分支:家族关系的个案研究

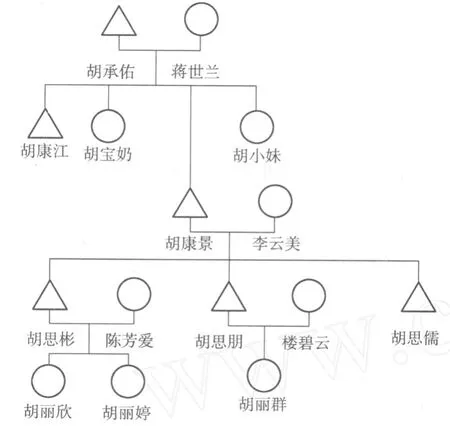

为了更清楚地说明文章的研究内容,笔者选取了村子里胡康景和胡康炳两户人家作为个案研究的对象。这两户人家属于宗族内部的同一分支,两人的父亲是堂兄弟,是这一支家族分支内部血缘关系最为亲近的。根据“胡氏宗谱”上的记载,两户人家各人身份记载如下:

胡承佑 行茂百十一 讳承佑 名小乐图

生于民国乙卯九月十九日卯时,卒于一九八三年十二月初七日丑时,葬西坑岭顶祠堂山里。娶蒋氏,生于民国乙丑九月十一日子时。

生二子:康江,康景,生于一九四九年七月廿二日未时

生二女:长宝奶,适黄山;幼小妹,适渭水塘骆

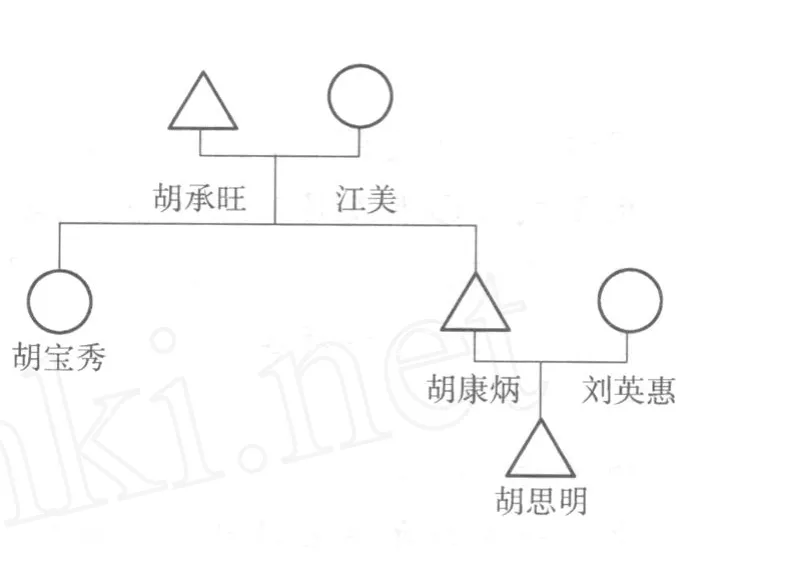

胡承旺 行茂百十三 讳承旺

生于民国己未五月廿五日申时,娶东阳江氏,生于民国己巳七月初一戌时

生一子:康炳,生于一九六五年二月十三日子时

生一女:宝秀,适新屋施

胡康景 行康百一

生于一九四九年七月廿二日未时,娶徐岭李云美,生于一九五二年十月初二日亥时。

生三子:长思彬,生于一九七〇年十月二十日子时;次思朋,生于一九七三年四月二十七日卯时;幼思儒,生于一九七六年二月二十四日午时

胡康炳 行康百四

生于一九六五年二月十三日子时,娶齐山刘英惠,生于一九六五年二月廿八日

生一子:思明,生于一九九一年三月十二日未时

胡思彬 行思百十一

生于一九七〇年十月二十日子时,娶塘村陈芳爱,生于一九六九年正月十七日申时

生二女:长丽欣,生于一九九三年九月初一子时;幼丽婷,生于二〇〇〇年九月十七日戌时

胡思朋 行思百十三

生于一九七三年四月二十七日卯时,娶上仁村楼碧云,生于一九七二年十月初四寅时

生一女:丽群,生于一九九七年十一月二十七日卯时

胡思儒 行思百十四

生于一九七六年二月二十四日午时,毕业于浙江省法律学院,现在某法律服务所当律师

(一)胡康景家庭生活史

胡康景生于 1949年,有一个哥哥,两个姐妹。哥哥康江在九岁那年就因生病死去,因为家里贫困,姐姐妹妹十几岁就远嫁外村。因此从某种意义上说胡康景就成为了家中的独子。

家里世代务农,生活条件很艰苦,因此在读完小学后,胡康景就辍学在家。二十岁那年,在家里的安排下,和徐岭的李云美结婚,婚后生有三个儿子。他和父母一直住在祖上留下的老宅里,夫妻俩守着家里的几亩地过活。十一届三中全会后,村子里的手工小作坊开始发展起来,主要经营头花、服装等小商品。农闲时节,夫妻二人在村里的小作坊打临工,帮人做头花,做盘扣,收入甚微。既要赡养老人,又要抚养三个儿子,日子很是清苦。

20世纪 80年代末期,村里的小作坊发展成了规模更大些的工厂,主要都是以制衣业为主。胡康景夫妻俩就开始在这些厂里长期的工作,但放工和农忙的时候仍然需要照顾家里的几亩地。1993年开始,有人介绍他去镇上的消防器材厂做临时工,每月的收入比在村子里打工稍高一些,工资也比较固定的按月结算。

图1 胡康景家成员图

图2 胡康炳家成员图

同年,为了大儿子结婚,他在村公路旁盖起了三层的楼房,很简陋。三年后,为了二儿子结婚,又在旁边盖了三层楼房,家中的积蓄因为这两次盖房,都用得差不多了,同时还向邻居借了几千块钱。为了增加收入,胡康景就在二儿子新房的一楼开了间小卖部,他仍然在消防水带厂打工,让妻子和母亲负责这间小卖部。2001年,因为村里旧村改造工程,也为了预备小儿子结婚的用房,他又在新批的地基上盖起了四层的楼房,同样在一楼也开了间小卖部,原来的那间就交给了二儿媳打理,自己和妻子母亲搬到了新房。

这样连续的盖楼工程,一直没有让这个原本就很艰苦的家富裕起来,只是维持着基本的日常生活,还欠了村里人的外债。

胡康景大半生的心思都放在三个儿子身上。大儿子胡思彬是个很有艺术天赋的人,但是因为家里条件困难,为了让弟弟们上学,他在读完初中后,就一直在家帮忙。1993年结婚后,他就开始和妻子陈芳爱在 Y市小商品城租摊位做起了小本买卖,后来又在夜市上租了摊位摆摊,在经过几年的摸爬滚打之后,生活开始有少许的好转。他一直没有放弃自己对于艺术的爱好,还曾经获得小商品城经营商户绘画比赛的一等奖。正是因为这样,他看准了现在父母都很重视孩子的素质教育,开始在暑假的时候开设绘画辅导班,教镇上的孩子画画。镇上有不少人都在小商品城摆摊,所以他的获奖就成了活广告,生源情况一直很好。过年的时候,也会在附近的几个村子里写春联。这样一来,他的经济收入更加地好转,也可以为父母分担盖房时留下的债务。

二儿子曾经去外省的小商品城摆摊,可是生意很不好,回来就一直在村子里打临工,妻子则在家负责父亲胡康景最早支撑起来的小卖部。他是胡康景三个儿子中生活最为艰苦的。

小儿子胡思儒是学历最高的。在省法律学院毕业回家后,他先在邻镇的一家律师事务所打工,后来经过自己的努力通过了国家司法考试,取得了律师资格证书。通过一个在司法局工作的远方亲戚帮忙,才得以进入某法律服务所当一名律师。他现在是三个儿子中生活最好的,在城里买了车,买了房子,有一个当护士的妻子。

胡康景在小儿子有了稳定体面的工作后,也从消防器材厂退休回家,一直在家中帮忙小卖部的生意,还在自家的田里种粮,种菜,供自家食用。在大儿子和小儿子的帮助下,还清了盖房子时欠下的债务,生活开始好起来。

(二)胡康炳家庭生活史

胡康炳的父亲胡承旺,生来就是聋哑人,母亲也是个童养媳,在村中地位比较低,生活很艰苦。一直以来都是务农为生。

胡康炳也是家中唯一的男孩,而且在母亲 38岁那年才出生,家里人对他自然疼爱有加。胡康炳小时家中条件十分艰苦,甚至比胡康景家还要困难一些。仰仗着亲戚的帮助,胡康炳读完了高中。1985年参军到了部队,新兵训练结束后,胡康炳被分到了车队。凭借自己的聪明机灵,很快学会了开车,而且车技很优秀,后来被安排给部队的首长开车。这样,胡康炳开始接触到了部队的领导阶层,这成为他进入社会“再社会化”的有利因素,为日后的发展奠定了人脉基础。正是基于这个条件,在 1989年转业回 Y市后,胡康炳进入了镇政府成为镇长的司机。

在镇政府工作了两年后,随着镇长的升迁,胡康炳又有机会进入 Y市某政府部门工作。虽然还是当司机,但是在当时汽车使用不很方便的年代,这可是一个好差事。除了工作之外,还可以有机会因为私事用车,因此经常有人请胡康炳帮忙。

1993年,胡康炳的领导陈某领衔筹建浙江 Y市某股份有限公司,也一直让胡康炳跟随身边做司机。两年后创建了 S集团,陈某担任了两届总裁,1997开始,胡康炳被任命为 S集团下属的 S宾馆的总经理,直到 2000年为止。随后开始在 S集团公司担任办公室主任,同时兼任集团下属的 Y市第一家四星级酒店党支部书记,直至 2005年。从他在 S集团工作开始,就有不少人来求他帮忙办事,最明显直接的就是他帮忙为村里不少家庭的孩子在自己集团下属的一些部门解决了工作。而且因为他在政界的人脉很广,村里的干部也开始主动和他熟络起来。

胡康炳的原领导陈某在离开 S集团后来到了上海,先后在上海多家企业担任职业经理人。2005年,Y市民营企业组建的第一支财团——F控股财团登陆上海滩,在和陈某的共同合作下于2006年以 3亿元的价格收购上海某老字号集团。这一事件,给胡康炳的职业生涯又带来了一次重要发展。2005年,陈某在入股 F财团后,就联系胡康炳,希望他可以去上海帮助自己。经过一番考虑后,胡康炳辞去了 S集团的职务,前往上海。现任上海某老字号集团总经理。

由于两个家庭的生活史的截然不同,也使家族内部产生差异,究竟是个人内部因素还是外部社会因素造成了家族之间发展的不平衡?笔者继访谈两位主人公后,还访谈了居住在胡村的居民和村干部,期望从他们的口述中,从家族差异的不同方面进行分析,以期得到更加明确的原因解释。

(三)两家关系概况

根据族谱上的记载,胡康景的父亲胡承佑和胡康炳的父亲胡承旺是堂兄弟,也是他们家族目前居于胡村仅存的两个分支。早些年,两家人一起住在祖宅里,生活都很贫穷,关系相处的也还算融洽。

两家之间关系产生差异,是从胡康炳去参军开始。胡康炳每个月会定时寄津贴回来补贴家用,承旺家的生活条件较之以前好转一些。而且在 20世纪 80年代,参军是一件非常光荣的事情。无形中,给这个家庭带来了一丝自豪。而胡康景一家就一直在家务农,踏实本分。

胡康炳从部队回来后,开始在镇政府当司机,并且通过自己的努力和机灵,平步青云,在几年时间内,就拥有了良好的经济收入和社会地位,他们一家在村里的地位也都提高了。慢慢地,胡康炳的母亲有些不愿意和宗亲胡康景家有密切的来往,也开始有些瞧不起他家。两家的关系开始真正地陌生起来。

承旺生来就是个聋哑人,因此家中大小事务都由江氏出面,江氏在家中的地位,在儿女心目中的亲近度,也高于承旺。所以,江氏虽为童养媳出身,却并不卑微。其子胡康炳从小对母亲就是百般孝顺,对母亲的话很少有反抗之意。因此在胡康炳发迹之后,村里人若想托胡康炳办事,必定是先上门来找江氏。平日里,也会经常送些吃的、用的过来联络感情。这样一来,母以子贵,无形中就提升了江氏在村中的地位。

1999年,胡康景的小儿子胡思儒从省法律学院毕业回家,开始找工作。曾经找过自己的堂叔胡康炳帮忙,他的奶奶蒋世兰也亲自上门找胡康炳的母亲江氏,希望他们多加帮忙。但是江氏和胡康炳对此事的态度都很冷淡,并不给予过多帮助。

听胡康炳母亲江氏的表姐说,江氏很少会去胡康景家开的小卖部买东西。家中大多数的生活用品,儿子胡康炳都会拿来,除了一些日常消耗比较快的的小物品,都无需自己去购买。当她需要去购买一些东西的时候,习惯在每天下午去老年协会的时候,去村里另外一家小卖部,不急着用的东西则通常会选择赶在镇里集市的时候,去镇里买。

2001年,胡思儒通过国家司法考试,成为了一名律师。这样一份体面的工作及其带来的高收入提升了这个家庭在村里的社会地位。江氏也会偶尔来小卖部买些东西,或者过来串门聊天。两家之间的关系开始有所改善。

七、家族发展的不平等

(一 )称谓差异

亲属称谓就是文化中用来表明亲属关系的一套称呼系统。中国的亲属称谓制度类同于苏丹式亲属称谓制度,这是默多克提出的亲属称谓的六分法中的一种。苏丹 (Sudan)式亲属称谓制度的突出特点是具有很高的描述性,通常不把父母亲辈和自我辈的任何亲属总括在一起。是与具有比较复杂的政治体制、社会分层以及职业专业化等因素相联系的,它在某种程度上反映出在一个复杂的阶层体制中各人的地位和机会上的差异[23]。

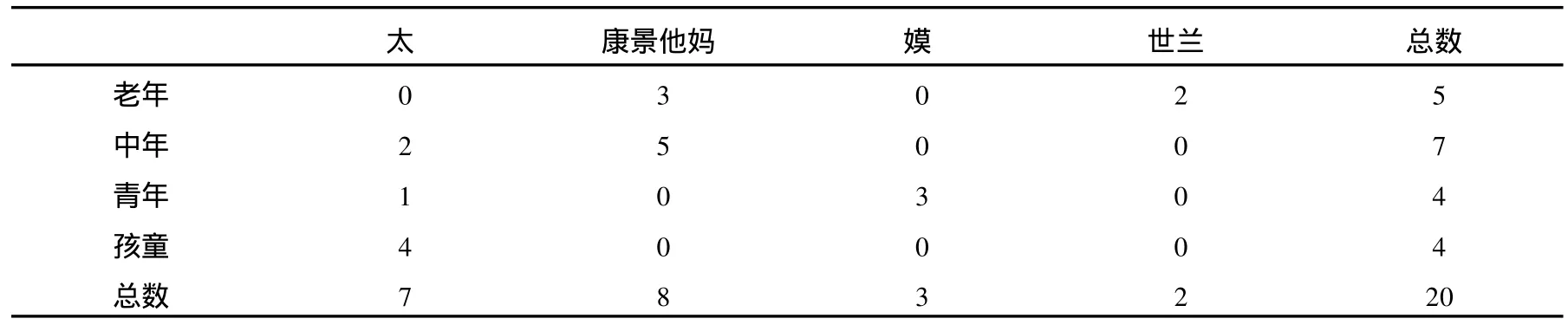

承佑和承旺属堂兄弟,承佑年长于承旺,两人的父亲是亲兄弟。目前,在胡村胡姓氏族中,承字辈当属辈分最大,因此村中人颇为敬重。而且,排字论辈起来,不少已是四世同堂的老人,都属晚辈,应称其“叔叔”、“婶婶”。更多的村里人则普遍称其“太公”、“太”(“太公”、“太”是长于爷爷辈的称呼)。但是笔者发现了一个有趣的现象:

虽然承佑已经去世,但其配偶蒋氏在村中仍属长辈,辈分与承旺配偶江氏相同,况且承佑年长于承旺,蒋氏应该是江氏的兄嫂,但是根据笔者的观察,村里人对蒋氏的称谓相比对江氏的称谓而言,就随便了许多。为了更加具体地说明这个有趣的现象,笔者做了个试验。相关统计资料如下(参阅表 1):

表1 不同年龄段村民对于蒋氏的称谓频次 单位(人)

从以上统计数据可以看出村里人对蒋氏大致有以下几种称呼方式:1、“太”,多是一些小孩这么称呼她;2、“康景他妈”,这个称呼被使用最多是一些中年的妇女;3、还有一部分青年人则称呼她为“嫫”(即奶奶);4、只有个别和她关系亲密的老人,才会直接称呼她的名字“世兰”。

而江氏,笔者在村中的日子里,只要一提起江氏,几乎所有的人,无论年龄大小,都称其为“美太”(江氏本名江美),相比较下来,很明显的就可以看出两人在村里人心目中的地位高低。

亲属称谓与社会行为之间有密切关系。马广海在其《文化人类学》一书中认为,在亲属中,通过亲属称谓被区分出来的人和没有被区分出来的人,在尊敬、信任、依赖等方面的反映都很不相同;亲属称谓反映的是一种社会关系。除了亲属关系外,亲属称谓也因为出于某种社会经济目的或政治目的,而被用到非亲属关系中。

在个案中,我们看到,同辈分的蒋氏和江氏在称谓上的差别,正是基于不同亲属称谓和社会行为的关联,而产生出的差异。

(二 )住宅差异

住房状况通常被农民当做财富、地位、尊严、能力的综合体现。因此不仅是房屋建造,也包括房屋的室内装潢都直接表达了主人的社会经济地位、身份、品位、格调。自古以来,住宅的选址、朝向和结构均要考虑“风水”,住宅合乎“风水”的要求,就意味着主人可以避害趋利、逢凶化吉,就可以交好运。否则就会交厄运。住房也是社会认同的表达符号。通过一个家庭的住房形式,人们可以大致判定这个家庭的社会和文化认同。因此关于住宅变迁的差异比较,很能说明两家人发展的不平等性。村里人通常把胡村以村中间的晒场为界,将村子分为上半村和下半村。

承旺和承佑,大半辈子都居住在下半村父亲们留下的老宅里,两户人家紧挨着。早些年的时候,两家人生活条件都不好,同居于此,倒也相安无事,和气共处。那是一幢典型的南方建筑,古老的木质结构,虽然是两层楼,但非常狭小、采光条件很差、阴暗潮湿。20世纪 70年代末的时候,两家又在老宅的后面新盖了一排房子,每家两间,使得居住条件都得到了改善 (如下图 3所示):

图3 祖宅与新建房

直到 1992年,承佑的儿子胡康景为了自己大儿子胡思彬结婚,就在不远的村公路边新盖了三层楼房,但是仍然很简陋。只有一层的房间和楼房的正面粉刷装饰了一番,使用的也都还是一些老家具。全家都搬到了新房子里后,过去的老宅一直闲置,只用来堆放囤积一些柴火之类的杂物。1996年的时候,又为了二儿子胡思朋结婚,在大儿子胡思彬家的三层楼房边上又盖了另外一幢三层楼房,还开了一家小卖部。胡康景和妻子李云美、母亲蒋氏仍和大儿子同住。承旺和江氏则一直住在老宅里,胡康炳每个周末都会从市里回来看两位老人。

2001年,根据 Y市的相关政策,胡村开始进行旧村改造工程。两家都属于此次改造工程的范围内。胡康景为了自己小儿子胡思儒以后结婚,找村委会批下了一块地基,盖起了四层的楼房。因为已经为大儿子胡思彬、二儿子胡思朋结婚建起了两幢楼房,他和妻子的积蓄已经所剩不多。而胡思彬和胡思朋两人也没有富足的积蓄可以暂借给弟弟,胡思儒又刚参加工作不久,以他们家那时的财力,在建造这幢房子时,并没有很铺张。建造时,胡康景不去消防器材厂上班的日子,就和妻子一起在施工现场干活,三个儿子们在有空的时候也都会过来帮忙,十分辛苦。建造房子时使用的部分材料也会尽可能地自己出力。例如,二儿子胡思朋租了辆小卡车,去离村子东边十几里地处的河滩拉河沙回来用作建筑材料,这样可以省一大笔买河沙的费用。并且也会多拉几趟回来来卖给其他建造房子的人,赚些外快。初时,只有外墙作了粉刷,内部墙壁只用了石灰涂了一层,也没有建院墙,只是用水泥在门口铺了一块平地。一楼的大厅仍旧开了间小卖部,还摆了张台球桌,供村民们娱乐。

而胡康炳同样为自己的父母建造起了一幢四层的楼房,他作为 S集团办公室主任和 S酒店党支书记,工作非常忙,不能够天天都在现场看着,而且承旺和江氏年事已高,也不能够在现场帮忙。笔者了解到,当时建造房子期间,胡康炳不在现场时,就由一个叫做胡城然的人帮他监工,负责现场的具体事项。

胡城然,生于 1969年,论辈分算起来,是胡康炳和胡康景的远方侄子。但是,一直以来,都和胡康炳家的关系比较亲近,而和胡康景一家较为疏远。这次胡康炳家盖房子找他帮忙监工,他一口就应承下来,忙前忙后,尽心尽责。

胡康炳为父母的这幢新房,从买材料到装修,请人工,举行开工仪式,乔迁宴请,花费了近 60万元。所有的建筑材料,都是胡康炳或者胡城然去建材市场上选购的,房屋的建造材料都买得十分讲究,甚至在四层的屋顶夹层铺设了村里很少有人用的高档隔热板。

室内装饰成城市里住宅小区的复式结构公寓,铺设木地板、木制的楼梯、全红木的家具。院子装饰得像个小花园,鹅卵石铺设的小道、草坪、两边各有一棵桂花树,石桌石凳。在第一批建造的新房里,十分引人注目,可谓“鹤立鸡群”。

日常的风俗民情,是农村里维系和发展邻里关系的重要手段之一。村里人讲究,新房落成,正式搬入新家的时候,要举行“居屋”(当地方言)仪式庆贺。仪式讲究从楼顶向下扔馒头和糖果,让下面的人抢,抢的人越多,越吉利。还要摆酒席请亲戚朋友吃饭。胡康炳家的“居屋”仪式上,来了很多的人,大人小孩,十分热闹。之后,还举办了入住新房的乔迁喜宴,除了村里人还来了很多胡康炳的私人朋友,有一些还是 Y市某些政府部门的领导。轿车在他家门前停了长长的一排。这样的场合里,作为同支的胡康景一家却不很受欢迎,他们虽然也来了,可是被安排在不很起眼的角落里。而且在他们家的“居屋”仪式上,场面就要比胡康炳家逊色多了。

听村里的人闲谈时说起这件事,大家都认为不少人是为了去和胡康炳家“套近乎”,拉近关系,才会如此“积极”的参与。而村民们对于胡康景家就没有这么多忌讳了,去不去都不要紧,况且现在大家都不在乎那些馒头和糖果。

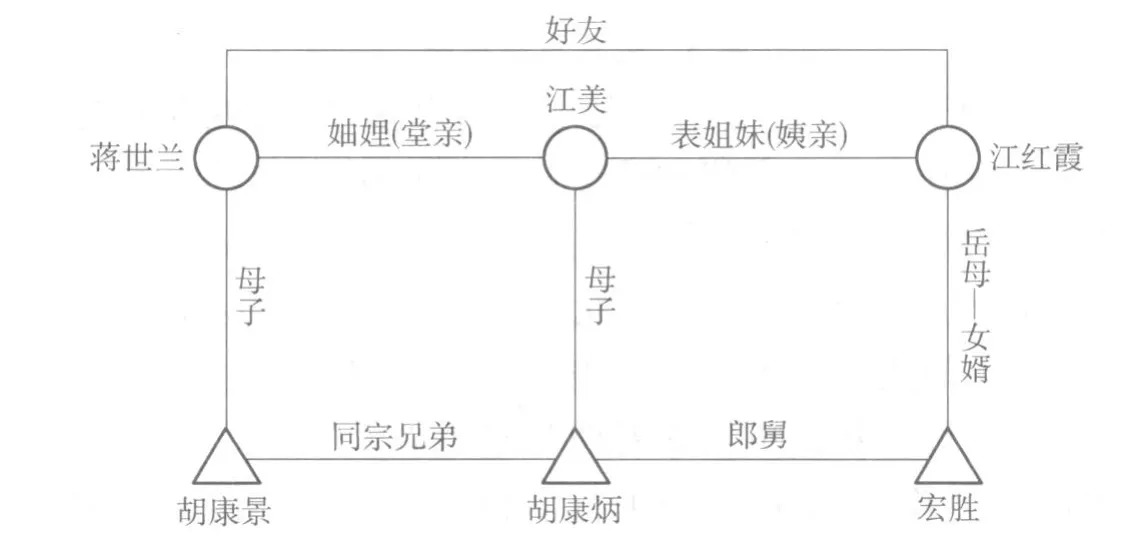

图4 两户人家人际关系表示图

(三)人际关系差异

在文章里不得不提的一个人,就是江红霞。她是胡康炳母亲江美的表姐,同时,在嫁到胡村后,和胡康景的母亲蒋世兰也成了好朋友,多年以来关系一直很好。

江红霞的母亲和江美的母亲是亲姐妹,两人从小一起长大,感情非常好。但是江美家很穷,所以在她 14岁的时候,就被送到承旺家做童养媳。凑巧的是,后来江红霞也嫁给了胡村的胡启复。两家人住得很近,经常来往。胡启复读过书,当过私塾先生,算是村中的文化人,从 20世纪 60年代开始在一家国营汽车修理厂里工作,还当过工会主席,是村子里为数不多吃“皇粮”的人。虽然家里老老小小一共八口人,但是相对于村中大部分人来讲,日子过得不很拮据。而江美家里就困难很多了。吃的都是些番薯、高粱类的杂粮,就算过年也不一定能吃一顿白米饭;穿的衣服也都满是补丁,江红霞有时候会把自己和母亲的旧衣服送给他们,也会把自己儿女们的一些不破的衣服送给胡康炳和姐姐穿。每到月底,如果家中还有些余粮,江红霞也会分一些给江美家。尤其在三年自然灾害时期,如果没有江红霞一家的照顾,江美一家很难度过困境。江美家最早住的祖宅十分狭小,到了夏天,尤其闷热,所以在江美家 20世纪 70年代末盖起新房前,江红霞每年夏天总会有段时间让胡康炳和他姐姐在自己家的客厅里打地铺,条件并不很好,但是对于胡康炳和姐姐来说,已经是莫大的享受了。

同时,胡康炳能够高中毕业,也是得益于江红霞和胡启复一向的坚持。曾经因为家庭条件困难,江美萌生过让胡康炳辍学在家务农的想法。是江红霞在得知后,劝说江美放弃了这个念头,还经常把家里的书借给胡康炳看。

可以说,江红霞一家一直以来对江美家的帮助都很大。两家的关系一直以来都很亲近,江美对于这位好心的表姐也十分的尊敬。但是自从胡康炳开始在商城集团工作后,江美在村里的地位就逐渐地发生了变化。两家之间的关系也逐渐地发生了变化。虽然两家并没有疏远,但是江红霞很明显地感觉到自己和江美的关系发生了变化。过年时,江美不再来表姐家拜年,只有胡康炳和姐姐会过来,江美有时会无意中地开始炫耀起自家的物品。当江红霞希望请胡康炳帮忙时,江美也会无意中端起架子。

在江红霞嫁到胡村以后,才认识了蒋世兰。两人同年,家又住得很近,江红霞就经常和蒋世兰一起做些针线活,一起下地干农活。江红霞是家中的独生女,家中又是经营木雕生意,条件较好。因此有很多农活都是在嫁到胡村后,在蒋世兰的帮助下才学会的。比如说,采茶叶、插秧、割稻子,在劳动中,两人慢慢地熟悉起来,早些年,在生活上,蒋世兰家也很困难。江红霞在自己力所能及的情况下,都会提供帮助,会偶尔给她家送些吃的。江红霞家里有不少的书,胡康景和胡思彬三兄弟很喜欢去江红霞家看书,有时候也会把书借回家看。当胡启复从外地回家时,三兄弟总会跑过来缠着他讲故事,问外面的世界是什么样子。胡启复也会教三兄弟练习书法,胡思彬对书法产生兴趣,并且有着扎实的基础,都是受了胡启复的影响。

最初,江红霞、蒋世兰和江美三人的关系都很好,只是因为江美和江红霞是表姐妹,所以江红霞才会给与江美更多的帮助。如今,蒋世兰家的生活条件好了许多,和江红霞家的关系仍然很亲密。胡思彬三兄弟每到大年初一都会来江红霞家拜年,平时也经常过来看望独居的江红霞。胡康景夫妇在去镇上给家中小卖部进货时,也会帮江红霞买些新鲜的蔬菜水果,或者一些日用品。

宏胜是江红霞的三女婿,把他单独提出来说,是因为他和胡康炳家之间的关系变化,就像是个晴雨表,能够很明显地反映出家族中的这种演变。宏胜是 X镇蒋村人,1954年生人,曾经因为家里穷而去参军。在部队当过卫生员,学习过基础的医学知识。因此转业回来后,在当时的 X镇卫生院工作。经过自己的学习,成为了一名牙医。1983年,他和江红霞的三女儿结婚后,才认识了胡康炳。

1985年,胡康炳参军要被分配去云南省。因为离家比较远,而且条件稍微艰苦了些,所以胡康炳不愿意去,于是便去求已经是自己表姐夫的宏胜帮忙。宏胜通过自己原来的战友帮忙,把他转到了离家较近一些的江苏军区。这件事可以说是两家关联变得密切的开端。

1989年,胡康炳在转业回到 Y市的第二年结婚了。他的妻子刘英惠当时是 X镇卫生院的一名护士,是宏胜受胡康炳母亲江氏之托,介绍他们认识发展的。因为这两件事情,胡康炳对宏胜这个表姐夫十分尊敬感激,两家来往也很频繁。

后来,两家人都迁到了 Y市。胡康炳开始在 S集团工作,职位逐渐升迁,经济实力、社会地位都不可同日而语。宏胜在市医院工作,收入也很高,但是在社会地位始终比不上胡康炳,两家之间的关系也开始有所变化。尤其到了 2000年以后,这种变化变得更加明显起来。

宏胜的女儿 2001年高考失利,宏胜决定让她去参军。因为身高不够,参军受限制,为了这件事情,宏胜花了不少钱,请胡康炳帮忙疏通关系。其对胡康炳的态度也是大转弯,十分的谦卑,和自己的姐夫身份很不相称。在女儿去了部队以后,他又希望女儿考进军校。但是部队的学习环境不很好,于是他又托胡康炳帮忙,在临考试前三个月把女儿接回 Y市去高考复读班借读。这说起来是违反部队规定的事情,胡康炳也是费了比较大的周折。虽然花了很多心血,但是宏胜的女儿仍旧没有通过考试,入伍三年后,转业回家。因为学历低,又不愿吃苦,在宏胜托关系试了很多家单位后,女儿的就业问题还是没有解决。无奈之下,宏胜再次请胡康炳帮忙,最后让女儿在胡康炳所在的那家四星级酒店当了经理助理。所以宏胜一家对胡康炳更加的追捧。作为姐夫的他,逢年过节,都会先去胡康炳家拜访探望。只要给自己的岳母江红霞买的礼品,胡康炳的父母就一定有相同的,有时甚至会更好一些。

中国的宗族问题里,向来只在父系族亲中讨论。传统的亲戚关系中,本家亲戚包括兄弟、叔伯、堂兄弟等,一直处于轴心地位,而外戚即所说的“娘亲舅丈”和妻方亲戚则相对次要[24],宏胜之于胡康炳的关系应该被称之为“外戚”。笔者在这里特意写出两家的关系,是因为由于社会关系的不断扩大,亲戚的关系网络也不断地扩大。妻方亲戚的影响力丝毫不弱于宗亲关系,因此对“外戚”的研究,也是体现家族身份、地位演变的表现部分之一。

八、宗族成员身份地位演变

可以说,宗族内部成员之间生来在自然血缘上都是平等的,分不出实质性的差异,但是由于后天的各种社会条件发生了改变,造成了成员之间身份、地位的演变。从外在的称呼、身份差异和内在的心理差异改变了原有的长幼尊卑观念。

造成这种结果的原因是多方面的,笔者通过实地调查访谈过程中的发现,分析认为主要有以下几方面:首先,宗族本身具有不确定性,容易受到社会结构变迁的影响。传统社会的宗族,是在一个农耕社会中维系发展,由于农耕社会的生产力相对落后,生产关系较为单一,这样就决定了农耕社会的自给性和封闭性。人们只需要在一个相对封闭的环境里,就可以解决社会生活中的各项需求,这样就使得宗族得以保持自身的稳定性。血缘关系在这种稳定性的作用下,构成宗族内部主要的关系依据,宗族礼俗成为制约族人行为的重要规范之一,宗族间的等级差别也明确地显现出来。但是改革开放之后,宗族也适应着转型期社会的结构变迁,呈现出新的变化特点。单一的生产方式被打破,大大地提高了生产力的发展,人们对社会的物质精神需求越来越多,扩展了人口的流动,宗族封闭性被打破。与此同时,长期的稳定性也发生了巨大的变化,血缘关系不再是维系社会地位的重要依据,法治代替了原有的宗族礼俗,宗族之间的不确定性,随着社会结构的不断变迁,影响着宗族内部的秩序,使宗族内部成员的公民化进程加快,政治经济地位发生的改变,同时也影响了成员之间的身份、地位。

其次,生活经历的差异性,带来资源获取的不均衡。现代宗族在社会转型期所发生的巨大变化,本身的不确定性,也给宗族内部成员带来了更多走出宗族封闭社会的机会,造成了宗族内部成员个人生活经历的差异。个案中所提到的两名主人公,本是宗亲,可是在宗族内部的身份地位却发生了巨大偏差,其最基本的原因所在,就是两人生活经历的不同。而正是这种生活经历的差异,带来两人完全不同的生活环境和人际关系网络,造成资源获取的不均衡、不平等。陈旧的人际关系网络,使信息的交流较为封闭,缺少社会流动,经济资源和社会资源的获取途径单一,长期以来维持着一个稳定的发展空间。同时当社会结构变迁、外界环境因素发生改变时,很容易打破原有的平衡,造成人们心理上的失衡。新的人际关系网络,带来更多的社会流动,从而使权力关系发生变化,有更多的机会获取经济资源和社会资源。经济资源大量获取的同时,也就拥有更大的经济支持,作为输出给社会的“礼物”,帮助解决更多的问题,带来社会声望;社会声望的提高,又可以建立更新更广的社会人际关系网络,换取更多的经济资源,两者之间相辅相成,相互影响。这样建立起来的发展空间,由于信息交流的顺畅,资源的富足,对环境的适应能力增强,各个环节之间能够形成良性运行。

依据郑振满在《明清福建家族组织与社会变迁》一书中在认定传统家庭分类法的有效基础上,又根据在实际上规范和制约着宗族成员的具体社会关系,将宗族组织分为三个类型:“一是以血缘关系为联结纽带的‘继承式宗族’;二是以地缘关系为联结纽带的‘依附式宗族’;三是以利益关系为联结纽带的‘合同式宗族’。”三种家庭类型和三种宗族类型之间具有一种动态的演变关系:“在正常情况下,每个家族都有一个共同的始祖,这个始祖 (不完整家庭)经过结婚和生育,先后建立了小家庭和大家庭,而后经过分家析产,开始形成继承式宗族,又经过若干代的自然繁衍,族人之间的血缘关系逐渐淡化,逐渐为地缘关系和利益关系所取代,继承式宗族也就相应地演变为依附式宗族和合同式宗族。”作者对这个动态的家族结构模型所下的结论是:“各种不同类型的家族组织,标志着家族发展的各个不同阶段,结婚、生育、分家及族人之间的分化和融合,是连接各个发展阶段的不同环节。”[25-26]

宗族内部成员的关系,随着宗族组织发展的不同阶段和类型,产生变化,这种变化并不是一成不变的。笔者认为,现代的宗族组织很难用以上的三种类型加以明确分类区别,更多的是两种或两种以上混合类型,而且连接“合同式”的宗族的利益关系也已经是代表宗族成员间具体社会关系的主要出发点之一。

综合说来,在宗族复兴背后是经济问题,经济问题又被作为一种手段和工具来改变和影响成员的身份和地位。在转型时期的乡村社会,宗族的发展变迁更趋向于动态化、立体化、多元化。而宗族内部成员的身份也因为打破了宗族的封闭性,改变了宗族制度本身赋予的平等性,变得多重。这样的多重身份,已经不能够用传统宗族的等级制度划分界定,加之利益和权力的分配不均,也使内部成员身份、地位的演变朝着更复杂的方向发展。

[1] 王沪宁.当代中国村落家族文化——对中国社会现代化的一项探索.上海:上海人民出版社,1991

[2] 王铭铭.村落视野中的文化与权力——闽台三村五论.北京:生活·读书·新知三联书店,1997

[3] 朱虹.乡村宗族文化兴起的社会学分析.学海,2001(5):115

[4] 钱杭,谢维扬.传统与转型:江西泰和农村宗族形态.上海:上海社会科学院出版社.1995

[5] 买文兰.中国农村家族势力复兴的原因探析.华北水利水电学院学报,2001(3):71

[6] 余红.中国农村宗族势力为什么能够复活.南昌大学学报,1996(3):59

[7] 王朔柏,陈意新.从血缘群到公民化:共和国时代安徽农村宗族变迁研究.中国社会科学,2004(1):180

[8] 朱康对,黄卫堂,任晓.宗族文化与村民自治——浙江省苍南县钱库镇村级民主选举调查.中国农村观察,2000(4):67

[9] 贺雪峰,仝志辉.论村庄社会关联——兼论村庄秩序的社会基础.中国社会科学,2002(1):124-126

[10] 胡荣.村民委员会选举中影响村民对候选人选择的因素.厦门大学学报,2001(1):125-127

[11] 肖唐镖.宗族与村治:村选举关系研究.江西社会科学,2001(9):129-130

[12] 兰芸芝.宗族势力困扰村民自治.中国社会工作,1995(5):66

[13] 吴思红.村民自治与农村社会控制.中国农村观察,2000(6):75

[14] 吕红平.农村宗族问题与现代化.保定:河北大学出版社,2001:343

[15] 袁正民.宗族势力对村民自治的影响.学术论坛,2000(6):35

[16] 杨通红,李灿荣.民营企业:何时对家族经营说不.行为科学,2000(3)

[17] 汤美芳.私营企业从家族式管理走向现代化管理的制度障碍.资料通讯,2001(12):29-30

[18] 储小平.家族企业是一种低效率的企业组织吗?.开放导报,2000(6):15

[19] 潘必胜.乡镇企业中的家族经营问题——兼论家族企业在中国的命运.中国农村观察,1998(1):13-15

[20] 周殿昆.中国农村家族信用复兴及企业发育问题分析.改革,2002(6):117

[21] 赖扬恩.传统宗族社会结构与农村工业化道路抉择.东南学术,2002(4):103-105

[22] 陈欢.说不尽的祠堂.涪陵师范学院学报,2005(4):37

[23] 马广海.文化人类学.济南:山东大学出版社,2003:270-271

[24] 李成贵.当代中国农村宗族问题研究.管理科学,1994(5):185

[25] 郑振满.明清福建家族组织与社会变迁.长沙:湖南教育出版社,1992:22-23

[26] 钱杭.宗族研究的一大突破.社会科学.1993(9):79

[27] 温锐,蒋国河.20世纪 90年代以来当代中国农村宗族问题研究管窥.福建师范大学学报 (哲学社会科学版),2004(5):88

The Transmutation of Identity:The L ife History of the Clan M embers in theM iddle Zhejiang D istrict

Zhao Xudong He Rui

The patriarchal clan is an ancient topic.What new problemswill be brought up by this ancient topic under the new social background has got the author’s attention.According to the field investigation in a local countryside in Zhejiang Province,the author tries to study the patriarchal clan member status evolution in this area.This article has selected two typical households in the village patriarchal clan as the case study object.According to the comparison of the life histories,individual growth history,name differences,housing differences and interpersonal relationship difference of the two households comparison,the authorwant to make a discussion of the reasonswhich cause the patriarchal clan interiormember status evolution.After the investigation,the author believes that behind the patriarchal clan problem is the economic problem.The economy factors have affected the patriarchal clan interior member’s status to gain more social resources.This social status and status power ismore attractive and more influential than the economical benefit.

Patriarchal clan;Status;Evolution

2011-03-03

2011年度农业部软科学研究“新型农村社区建设现状、问题及对策研究”课题资助。

赵旭东,中国农业大学人文与发展学院社会学系教授,博士生导师,邮编 100083;何 蕊,搜房网人力资源部,邮编 100044。

(责任编辑:常 英)