深煤层煤层气开发有效途径展望

2011-12-16张守仁

张守仁

(中联煤层气有限责任公司, 北京 100011)

1 我国深煤层煤层气资源开发潜力巨大

据我国2006 年完成的新一轮全国煤层气资源评价结果 (国土资源部油气资源战略研究中心,2010) , 我国埋深2000m 以浅的煤层气资源量为36.81×1012m3, 超过了天然气资源总量 (35 ×1012m3) , 其中埋深在1000~2000m 的煤层气资源量为22.54×1012m3, 占2000m 以浅资源总量的61.23%。在我国煤层气勘探开发程度较高的沁水盆地, 埋深大于1000m 的煤层气地质资源量占全盆地总资源量的47%, 在鄂尔多斯盆地, 埋深大于1000m 的煤层气地质资源量占全盆地总资源量的72%。因此,我国深煤层煤层气资源量大, 资源开发前景极其广阔。

2 我国深煤层煤层气资源开发呈大势所趋

近年来, 在国家政策的大力支持下, 我国煤层气产业取得了快速发展。2010 年我国煤层气新增探明储量1121.55 ×108m3, 占累计探明储量的39%。截至2009 年底, 全国已累计钻煤层气井近3900 口 (含水平井102 口) , 煤层气地面开发产量10.15×108m3, 2010 年煤层气井数量达到4200 余口, 全国已建成煤层气产能25 ×108m3/a, 煤层气产量达15.67×108m3。到“十二五”末, 我国将新增煤层气探明储量预计可达10000×108m3, 地面开发煤层气产能可达140×108m3, 产量预计可达90~100×108m3。

但是, 我国煤层气勘探开发历程已达20 多年,绝大部分在1000m 以浅地区。到2010 年底, 我国煤层气探明储量为2902.75×108m3, 资源探明率为8‰, 探明储量主要分布在沁水盆地南部和鄂尔多斯盆地东缘, 其它地区占很小比例。尽管如此, 沁水盆地和鄂尔多斯盆地煤层气资源探明率仍然很低, 仅占1.85%, 勘探范围主要集中在盆地边浅部地区, 1000m 以深的深部地区较少涉足。

随着煤层气勘探开发工作的不断深入, 我国煤层气产业发展重心逐渐向深部发展, 开发重点由最初主要集中在埋深在500m 左右的煤层, 逐渐转向埋深在800~1000m 左右的煤层, 如最近两年开发工程比较集中的沁水盆地南部的柿庄地区、枣园地区、樊庄地区以及鄂尔多斯盆地东缘的大宁—吉县地区, 煤层埋深多在800~1000m。

与浅煤层相比, 深煤层煤层气开采条件发生了改变, 深部煤层具有“地应力高、孔隙压力高、温度高”的地质特征, 具有“渗透性差、抗压强度较低、煤层容易破碎”等物性特征, 使得深煤层煤层气开发难度更大。由于深煤层地应力大、井壁稳定性差, 使得煤层气开发方式 (如多分支水平井) 受到限制; 由于深煤层井壁稳定性差、裂缝延伸更加复杂, 使得压裂改造过程中动态缝长难以保证; 由于深煤层渗透率低、塑性变形强, 使得压裂过程中支撑剂的有效输运难度更大、储层污染风险更高,裂缝导流能力难以建立。

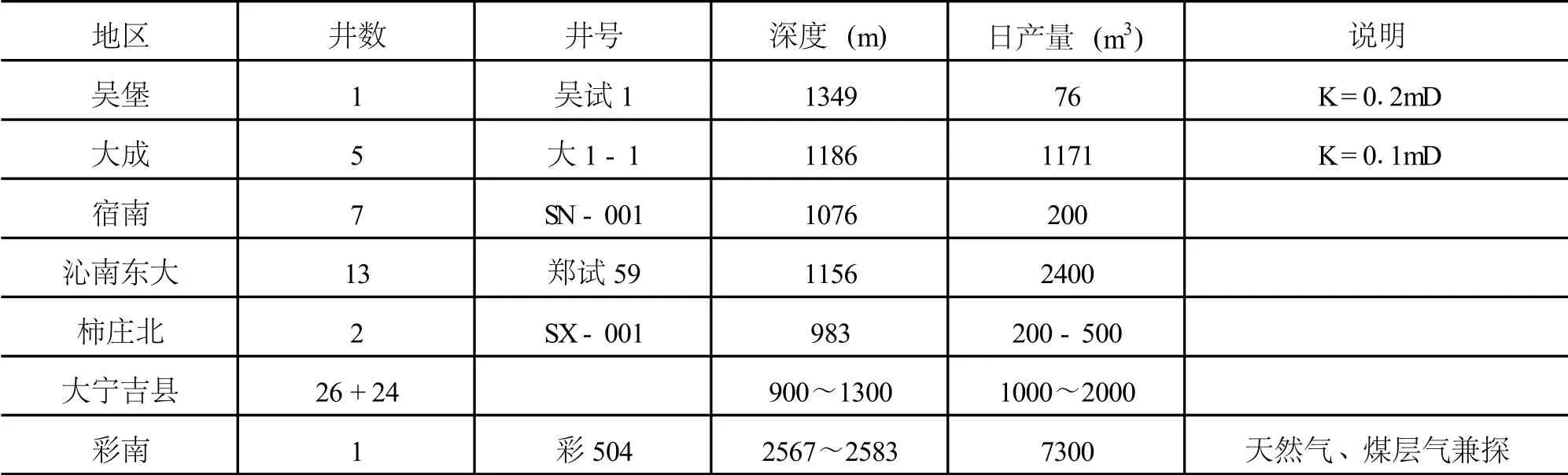

因此, 深煤层特殊的地质条件和储层物性, 使得目前适用于我国浅部煤层气特点的开发工艺技术, 并不完全适用于深部, 从而导致了目前我国深煤层煤层气井单井产量普遍较低 (表1) 。

表1 深煤层煤层气井开发效果统计表

因此, 为了我国煤层气产业持续发展, 有必要探索深煤层煤层气开发的有效途径, 在常规排水降压采气方式的基础上, 辅助解决深煤层煤层气开发难度大的问题, 为解放我国巨大的深煤层煤层气资源提供技术支撑。

3 有效途径之一: 煤层气与煤系地层砂岩游离气共采

深煤层“三高一低”的储层特征, 使得深煤层煤层气开发难度更大已成共识。但目前深煤层煤层气开发在国内外也不乏取得成功的实例, 如美国皮申斯盆地, 煤层埋藏深度2340~2415m, 渗透率低, 但White River Dome 气田先导性项目95 口井的平均单井产气量为2688m3/d; 再如美国怀俄明大格林河盆地, Mesaverde 煤层埋深963~1298m, 编号为49- 007- 22885 的煤层气井单井日产量达2×104m3; 还有我国彩南地区彩504 井, 煤层埋深2567~2583m, 单井日产气量可达7300m3。调研得知, 上述地区深煤层煤层气开发无一例外均采用煤层气与煤系地层砂岩游离气共采的开发方式, 而且我国近几年也越来越重视这方面的研究, 加强了煤系地层段砂岩游离气藏勘探步伐, 沁水盆地南部樊庄地区、鄂尔多斯盆地东缘神木地区分别进行了探索性研究, 并进行了3 口井煤系地层游离气的试气试验, 中国煤炭地质总局最近研发出了测井资料解释煤系地层砂岩游离气的专利方法。

煤层气地面开发, 实际上就是间断性地打破煤层中地下压力平衡状态, 使得在地下压力状态在达到新的平衡过程中, 达到吸附于煤颗粒表面的甲烷气体不断解吸、渗流、扩散的目的。煤层气与煤系地层砂岩游离气共采技术, 主要是通过砂岩中游离气或地层水的抽采, 从而使得煤层能够大面积卸压, 改善煤储层渗透性, 达到煤层气更容易降压解吸、渗流运移的目的。

煤层气与煤系地层砂岩游离气共采技术的可行性, 不仅目前国内外有成功的实例可证明, 而且煤矿防治煤与瓦斯突出的保护层开采技术也可以佐证。虽然所采用的方式不同, 但原理相同。保护层开采技术主要包括两方面技术, 一是保护层的开采技术, 二是被保护层的卸压瓦斯抽采技术。保护层开采技术原理为通过保护层的开采, 顶底板岩层发生移动变形, 使被保护煤层发生卸压、膨胀, 煤层透气性增加, 吸附瓦斯解吸, 同时采用预先施工好的钻孔或是巷道抽采卸压瓦斯, 有效降低煤层瓦斯含量, 消除煤层的突出危险性, 将高瓦斯突出煤层转变为低瓦斯非突出煤层, 实现被保护煤层的安全高效开采。实践证明, 上保护层开采前后, 被保护煤层渗透性的变化极大, 主要原因是由于卸压而导致的应变释放过程中有裂隙张开和由膨胀核的体积膨胀而形成新裂隙。在沈阳红菱煤矿上保护层开采试验中, 被保护煤层的透气性由0.014m2/ (MPa2·d) 增加到14.14m2/ (MPa2·d) , 提高了1010 倍。

煤层气与煤系地层砂岩游离气共采技术, 在我国仅仅处于初期探索阶段, 各个环节均需进一步加强研究。在具体实施过程中, 除了要考虑兼顾煤层气与砂岩气的井位优选和储层改造外, 更重要的是要选择合适的抽采方式, 使得砂岩气的抽采能够起到促进煤层气解吸渗流的目的。对于这一前瞻性技术的研究, 中联煤层气有限责任公司作为一个研究内容在国家科技重大专项进行了申报, 并通过了论证。该项技术的成功, 必将为我国煤层气产业的发展起到极大的推动作用。

4 有效途径之二: 注CO2 提高煤层气采收率技术

煤层是一种复杂的双孔隙天然气储层, 既含有原生孔隙系统 (小于10nm 的微孔隙、10~100nm的小孔和100~1000nm 的中孔隙) , 又含有次生孔隙系统 (大于1000nm 的大孔隙和自然裂隙) 。煤层中几乎没有自由流动的气体, 多以吸附状态存在于煤层中。煤层气地面开采目前普遍采用的方式是排水降压, 通过煤层中水的不断排出, 煤层中压力逐步降低, 在达到解吸压力后, 甲烷气体从煤表面解吸并扩散到附近的割理中, 最终渗流运移到附近的井筒, 达到最终抽采煤层气的目的。由于储层压力的降低使煤储层中的流体丧失了其流到井筒所必需的能量, 使得排水降压抽采煤层气的效率不高, 特别是对于具有特殊地质条件和储层物性的深煤层煤层气开发, 更是如此。

实验研究成果显示, 煤对CO2的吸附能力远强于对CH4的吸附能力。研究认为, 在1.3MPa 的煤层压力条件下, 中国沁水盆地南部无烟煤对CO2的吸附能力是CH4的1.5 倍, 而且储层压力越大, 吸附能力越强; 而美国粉河盆地低阶煤对CO2的吸附能力可达到CH4的8~10 倍。由于CO2的吸附能力显著强于CH4, 向煤层中注入CO2, 利用CO2的高吸附能力置换CH4提高煤层气的采收率, 这种技术称为注CO2提高煤层气采收率 (CO2- ECB) 技术。

CO2- ECB 技术已在美国、加拿大、波兰、日本等多国进行过先导性试验, 我国也在沁水盆地南部的TL - 003 井和SX- 001 井进行过单井试验,CO2置换CH4提高煤层气的采收率的效果明显, 美国井组注入较我国单井吞吐效果更好。

由于深煤层埋藏深度大, 短期内不会采掘利用煤炭资源而释放被埋藏的CO2, 因此深煤层中注入CO2, 不仅可以起到提高煤层气采收率的作用, 而且也可以起到埋藏CO2从而达到节能减排的目的。

5 结论

我国深煤层煤层气资源开发潜力巨大, 我国煤层气产业的快速发展预示着深煤层煤层气开发势在必然。但由于深煤层具有较浅煤层更差的储层物性, 使得深煤层煤层气开发难度更大, 有必要在常规排水降压采气开发方式基础上, 探索新方式以辅助解决深煤层煤层气开发难度大的问题。目前的研究成果显示, 煤层气与煤系地层砂岩游离气共采技术、注CO2置换CH4提高煤层气采收率技术将是辅助解决深煤层煤层气开发难度大的有效方式。

[1] 国土资源部油气资源战略研究中心.2010.全国石油天然气资源评价 [M] . 北京: 中国大地出版社,211~232.

[2] 秦勇, 张德民, 傅雪海, 等.1999.山西沁水盆地中、南部现代构造应力场与煤储层物性关系之探讨 [J].地质论评, 45 (6) : 576~583.

[3] 叶建平, 史保生, 张春才.1999.中国煤储层渗透性及其主要影响因素 [J] .煤炭学报, 24 (2) : 118~122.

[4] 秦勇, 宋全友, 傅雪海.2005.煤层气与常规油气共采可行性探讨—深部煤储层平衡水条件下的吸附效应 [J] .天然气地球科学, 16 (4) : 492~498.

[5] 陈振宏, 王一兵, 郭凯, 等.2008.高煤阶煤层气藏储层应力敏感性研究 [J] . 地质学报, 82 (10) :1390~1395.

[6] 杨新乐, 张永利.2008.气固耦合作用下温度对煤瓦斯渗透率影响规律的实验研究 [J] .地质力学学报,14 (4) : 379~380.

[7] 聂怀耀, 李俊生, 张俊.2009.焦作煤田深部煤层含气量预测 [J] .煤矿安全, 总415 期: 79~82.

[8] 祝捷, 姜耀东, 赵毅鑫, 等.2010.加卸荷同时作用下煤样渗透性的试验研究 [J] .煤炭学报, 35 (增刊) : 76~80.

[9] 杨天鸿, 徐涛, 刘建新, 等.2005.应力- 损伤- 渗流耦合模型及在深部煤层瓦斯卸压实践中的应用[J] .岩石力学与工程学报, 24 (16) : 2900~2905.

[10] 汪有刚, 李宏艳, 齐庆新, 等.2010.采动煤层渗透率演化与卸压瓦斯抽放技术 [J] . 煤炭学报, 35(3) : 406~410.

[11] 赵阳升, 杨栋, 胡耀青, 等.2001.低渗透煤储层煤层气开采有效技术途径的研究 [J] .煤炭学报, 26(5) : 455~458.

[12] 王海峰.2008.采场下伏煤岩体卸压作用原理及在被保护层卸压瓦斯抽采中的应用 [D] .徐州: 中国矿业大学.

[13] 周来, 冯启言, 李向东, 等.2007.深部煤层对CO2地质处置机制及应用前景 [J] . 地球与环境, 35(1) : 9~14.

[14] 吴建光, 叶建平, 唐书恒.2004.注入CO2 提高煤层气产能的可行性研究 [J] . 高校地质学报, 10(3) : 463~467.

[15] 中联煤层气有限责任公司, Alberta Research Council.2008.中国二氧化碳注入提高煤层气采收率先导性试验技术 [M] . 北京: 地质出版社, 6~9.