延川南地区煤层气资源潜力分析

2011-12-16路艳霞张飞燕刘长青柳超超

路艳霞 张飞燕 吴 英 季 璐 刘长青 田 璐 柳超超

(中石化华东分公司石油勘探开发研究院, 江苏 210036)

鄂尔多斯盆地面积达40×104km2, 是中国大型煤炭基地, 盆地内煤层气资源量占中国煤层气总资源量的1/3, 开发潜力巨大。当前, 鄂尔多斯盆地是中国煤层气勘探开发的热点地区之一, 其中盆地东缘大宁- 吉县和韩城地区勘探开发效果良好, 初步显示出该盆地具有良好的煤层气开发前景。位于其南部的延川南地区勘探也取得一定进展获得工业气流。本文在延川南地区基本地质特征研究的基础上, 进一步对比分析该区煤层气勘探开发潜力, 为以后的勘探开发提供一定指导。

1 研究区概况

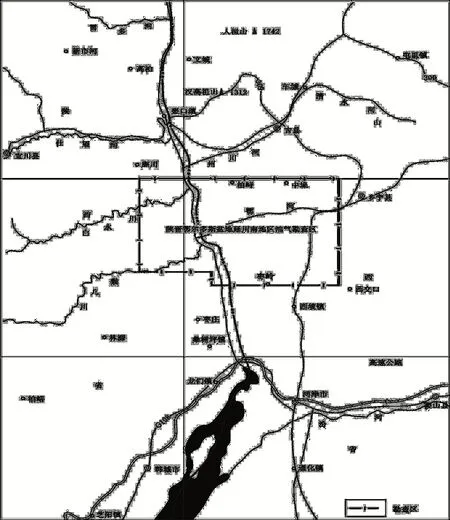

延川南地区位于晋陕交界处, 以黄河为界分为山西省部分和陕西省部分。构造上位于鄂尔多斯盆地东南缘晋西挠褶带与渭北隆起交汇处延川南区块。下二叠统山西组2#煤和上石炭统太原组10#煤是该区主力煤层, 煤层埋深300~1500m, 属中高变质程度煤, 是我国中高煤阶煤层气富集的有利地区之一。

目前区块内煤层气井延1 井排采已初见成效。获得最高日产气量2632m3, 实现了煤层气工业气流的突破。说明延川南地区煤层具有一定的经济可采性, 通过大井组排采, 地层压力整体降至解吸压力以后, 煤层气可望达到高产。

图1 延川南工区位置图

2 区域地质背景

鄂尔多斯含煤盆地是我国含石炭二叠纪、晚三叠世和早侏罗世三套含煤岩系的特大型含煤盆地。鄂尔多斯盆地在经历了太古界、元古界构造变形以后形成稳定的结晶基底, 由于早古生代的加里东运动, 内蒙褶皱带与秦岭褶皱带的隆起, 使该盆地成为与外海局部相连的近海, 形成中石炭世至二叠纪早期的近海含煤沉积, 印支运动使鄂尔多斯盆地成为克拉通内的内陆盆地, 形成晚三叠及早侏罗世含煤岩系的沉积; 进入新生代以后在隆起的背景上产生剪张作用, 破坏了盆地的完整性。

研究区位于鄂尔多斯盆地东缘南段河东煤田的南部。东以紫荆山断裂带与晋西隆起带相连, 西接鄂尔多斯盆地韩城矿区, 属盆地内稳定型海陆交互相含煤碎屑沉积, 由于从晚石炭世至早二叠世早期成煤物质充分, 沉积环境稳定, 同时又连续沉积了晚二叠世及早三叠世厚度较大的陆相碎屑岩, 形成含煤岩系的盖层, 有利于含煤岩系的沉积赋存。古生代以后的燕山运动、喜马拉雅运动对本区影响不大, 所以井田内主要可采煤层厚度较大, 层位稳定, 构造简单。

3 煤层气基本地质特征

3.1 区域构造特征

区内整体构造相对简单, 地层向NW 倾斜, 以NE 向逆断层为主, 局部发育正断层, 走向NNE向。区块内存在3 条NE 向大断层将河东区分成3个部分, 分为东南煤矿开采区、东部平台区、西部平台区 (图2) 。

东部平台区2煤埋深1000m 以浅, 构造简单,局部发育小断层, 地层倾向近NW, 中间地层较平缓,其北东部上柏房村附近发育一对次一级的背向斜褶皱,轴向北东;西部平台区2#煤埋深1000m 以深,构造简单,局部发育小断层,地层向西倾向,褶皱变形程度较低。两平台区间存在两条延伸较长的主断层,西北边断层是逆断层,走向NNE,倾向ES,倾角55.3°,延伸约17.75km;东南边断层是逆断层,走向NNE,倾向SE,倾角61.3°,延伸约20.36km。两条断层夹杂一构造复杂带。东南部浅层风化带与东部平台区边界断层是正断层,倾向NW,走向NE,倾角40.19°,延伸距离17.18km。

图2 延川南地区2#煤层顶面标高等值线 (m) 图

3.2 煤层发育特征

山西组2#煤、太原组10#煤全区分布稳定,是本区煤层气勘探的主力煤层; 其余煤层横向稳定性较差, 厚度变化大, 可作为煤层气兼探层。

2#煤层赋存于山西组下部, 为全区稳定可采煤层, 煤层厚度为2.09~8.65m, 平均厚度5.97m。煤层在区块内总体呈东南厚西北薄的变化趋势, 东南部厚度达到8m, 西北部厚度2.5m; 煤层受沉积相控制, 区块中部形成多个聚煤中心, 厚度超过6m, 是主力目标煤层。10#煤层厚度较薄, 为兼探层; 赋存于太原组下部, 煤层层位稳定, 煤层厚0.79~6.50m, 平均厚2.57m, 区块内呈现四周厚,中间薄的趋势, 在南部最厚达到5m, 中部最薄小于1m。区块煤层埋深总体由西北向东南逐渐变浅。

4 煤储层及其含气性

4.1 煤岩煤质特征

(1) 煤岩特征

通过对延川南地区煤样观察: 2#煤层宏观煤岩类型, 以半亮型煤为主, 其次光亮型和半暗型煤。宏观煤岩成分以亮煤为主, 夹少量镜煤和暗煤, 偶见丝炭薄层。结构均一。裂隙面有时被方解石充填。

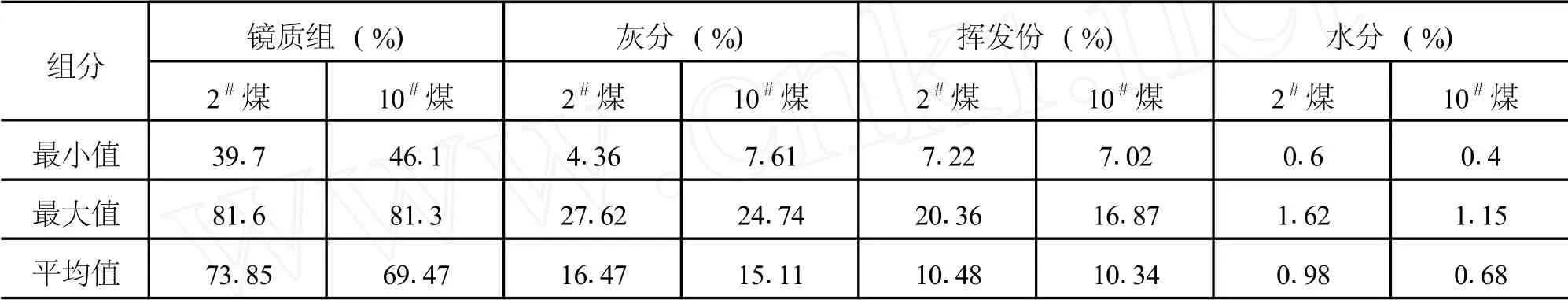

煤样实验分析2#煤镜质组含量为39.7%~81.6%, 平 均 值73.85%; 10#煤 镜 质 组 含 量 为46.4%~81.3%, 平均值69.47% (表1) 。较高的镜质组含量表明, 该区煤聚集于还原的封闭环境,有利于煤层气的生成。

(2) 煤质特征

区块内钻孔的煤质化验主要指标, 总体上自东南向西北随着煤层的埋深增大, 煤的挥发分值逐步变小, 表现为煤的变质程度不断加深, 煤类的水平分带与垂直分带明显。2#煤灰分含量为4.36%~27.62%, 平 均 值16.47%; 10#煤 灰 分 含 量 为7.61%~24.74%, 平均值15.11% (表1) 。总体2#煤层具有低灰到低中灰煤的特点。2#煤挥发分含量为7.22%~20.36%, 平均值10.48%; 10#煤挥发分含量为7.02%~16.87%, 平均值10.34%(表1) , 具有低挥发分煤的特点。2#煤和10#煤水分含量均小于2%。低挥发分、特低硫煤; 低灰-低中灰、低挥发分、低含水煤层有利于煤层气储集空间的发育。

表1 延川南地区煤的显微组分及工业分析

综上所述, 区内煤岩特征良好, 宏观煤岩特征以半亮煤为主, 煤岩以低灰- 低中灰煤为主, 挥发分含量普遍低, 煤化程度高, 煤岩煤质特征及煤化程度完全满足煤层气地质选区评价的要求。

4.2 煤岩演化程度

延川南区块2#煤镜质体反射率变化为1.99%~2.44%, 由东向西、由东南向西北随埋藏深度加大而增高。10#煤镜质体反射率变化为2.03%~2.42%。总体上, 本区煤岩演化程度较高, 属贫煤, 为高阶煤。区内煤变质程度高, 具有很强的生气能力和吸附能力。

对于煤层气选区来说, 区内的煤阶与大宁- 吉县地区基本一致, 非常有利于煤层气勘探, 在目前延川南煤阶范围内, 煤层生气量大, 割理发育, 煤岩储集性能好。

4.3 煤的孔隙裂隙特征

煤层既是烃源岩, 又是储集层。煤储层具有双孔隙结构- 基质孔隙和裂隙, 且具有自身独特的割理系统。煤的基质孔隙决定煤的吸附能力, 裂隙对煤层气的运移和产出起决定作用。

据703 号孔煤层气试井资料, 2#煤层孔隙率为2%, 按照实验室测定的真密度和视密度计算求得:2#煤层的孔隙率为1.3%~4.6%, 平均3.3%;10#煤层的孔隙率为2.6%~4.3%, 平均3.7%。延1 井2#煤层实验室测定孔隙率为3.71%, 测井解释孔隙率为8%, 延2 井测定孔隙率平均3.2%。分析本地区孔隙度相对较低。

煤层为非均质双孔隙储集类型, 煤化作用过程中生成的大量挥发性物质以吸附态赋存在煤的基质孔隙中, 气体的产出须先从煤体内表面解吸, 通过微孔扩散, 流入裂隙系统, 最终汇入井筒。因此,裂隙是气体运移的主要通道, 它关系到储层的渗透性, 决定开发井的产能高低。通过煤样观察显示,研究区煤层裂隙相对发育。裂缝仅局部被方解石等矿物充填。

4.4 煤的吸附性能

根据目前延1 井排采生产特征反映,随着井底压力的小幅变化,日产气量响应明显,表现为煤层解吸特征,2#煤储层解吸压力3.95MPa,解吸压力高,临储比值也较高,是非常有利的煤层气开发条件。

原煤饱和吸附量 (VL) —兰氏体积: 延1 井变化于30.84~34.18m3/t 之间, 平均32.18m3/t; 延2井变化于30.60~34.30m3/t 之间, 平均32.18m3/t。兰氏压力值延1 井变化于1.86~2.50MPa 之间, 延2 井变化于2.53~2.55MPa 之间。说明延川南区块煤层有比较强的吸附能力。与大宁- 吉县地区对应的5#煤兰氏体积平均值25.06m3/t 相比, 该地区煤层的吸附能力稍高。

4.5 煤层渗透率及控制因素

通过注入压降试井, 实测煤储层渗透率范围介于0.032~0.1735mD 之间。受煤层非均质性、气井所在构造部位及测试人员素质、测试手段、资料处理方法、经验等因素的影响, 煤层气勘探实测煤层渗透率差别较大, 部分测试结果不具有代表性。不论测试结果的正确与否, 可以分析渗透率的变化趋势及相对较有利区。从埋藏深度与渗透率的关系看, 随着埋深的增加渗透率降低。对该区煤层渗透性综合研究认为, 该区煤层渗透率多不会超过2mD。可以通过水力压裂等手段改变外部条件来提高储层的渗透率进行后期开采。

4.6 煤层含气性

据实测煤层气样品解吸测试数据显示延川南地区煤层含气量相对较高。2#煤为6~24.24m3/t , 平均12.5m3/t , 其中延3 井最高达到24.24m3/t。10#煤为5~19.87m3/t (已完成煤层气井的数据) 。平面上, 整个区域煤层气含量都较高, 其中中部和深部含气量升高, 纵向上2#煤含气量高于10#煤。

5 煤层气保存条件及资源量分布

从构造封盖性、围岩封盖性及地下水动力方面等对延川南地区的煤层气保存条件进行分析。

5.1 构造条件

研究区构造位置处于鄂尔多斯盆地东南缘, 晋西挠褶带与渭北隆起的交汇处, 区块内构造条件相对简单。目前区内发育3 条规模较大断裂, 呈NNE、NE 和近SN 向展布。西部平台区和东部平台区构造简单, 断裂稀少, 且断层多为逆断层, 逸散量有限, 为勘探开发有利区。就目前煤层气勘探井较少的情况下, 构造断裂发育对煤层气含量影响程度尚未形成一定规律。

5.2 围岩条件

延川南地区内主要煤层的顶底板岩性多为泥岩、砂质泥岩、粉砂岩类, 属于封闭性能好的岩层, 利于煤层气的储存。2#煤层顶板主要以泥岩为主, 局部存在砂岩顶板。砂岩顶板主要分布在区块东南部和中部, 对煤层气成藏不利; 10煤层的顶板多为灰岩 (K2灰岩) , 灰岩对煤成气的封盖能力较泥岩、砂岩弱, 但区块内石灰岩裂隙、溶洞不发育, 多被方解石充填, 较致密, 具有一定的封盖能力。

延川南地区煤系区域盖层条件较优越, 多为砂岩、泥岩互层, 区域可对比性良好, 而且直接覆盖在煤系地层上, 起到了良好的封盖作用。

5.3 水文地质

对本区主力煤层煤层气储存主要影响因素水文地质煤系地层中的石炭系上统太原组石灰岩、砂岩岩溶裂隙含水层组和二叠系下统山西组砂岩裂隙含水层组。

从现有资料来看, 煤系地层中的含水层整体富水性弱- 中等, 径流比较缓慢, 地下水交替作用不强, 对煤层气的封盖和富集比较有利。

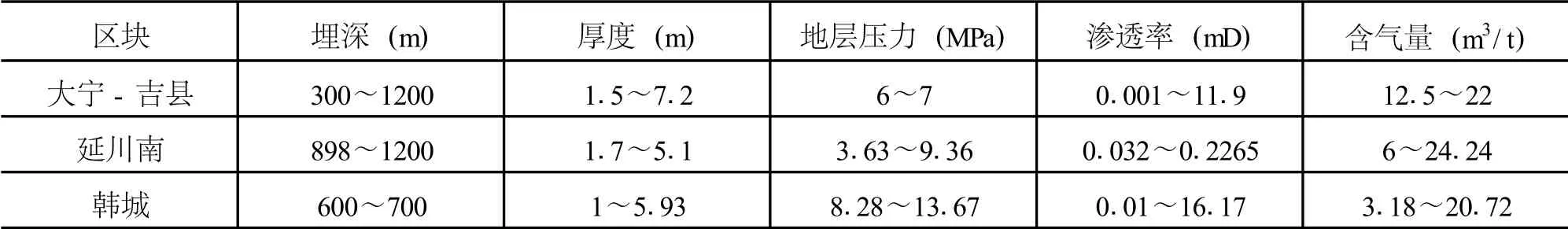

6 与大宁- 吉县、韩城区块对比

研究区北部、南部分别为大宁—吉县、合阳-韩城区块, 两个区块已获得较好煤层气勘探开发先导试验效果。延川南区块与大宁- 吉县区块地质条件相类似, 具有较好的勘探潜力。

延川南区块与大宁—吉县区块位于鄂尔多斯盆地东缘, 处在同一构造单元。延川南区块已有煤层气井获取地层压力参数为3.63~9.36MPa, 与大宁—吉县区块地层压力接近; 山西组、太原组煤层厚度1.7~5.1m 与大宁- 吉县、韩城厚度相近; 埋深898~979m 与大宁- 吉县300~1200m 相似; 渗透率0.032~0.2265md 大于大宁- 吉县、韩城区块的最小值0.01md; 含气量6~17.13m3/t 相对韩城区块较高 (表2) 。

表2 大宁- 吉县、延川南、韩城煤储层条件对比表

[1] 冯三利, 叶建平, 张遂安.鄂尔多斯盆地煤层气资源及开发潜力分析 [J] .地质通报, 2002, 21 (10) :658- 662.

[2] 陈桃花, 李建芳, 李晓玲, 等.陕晋鄂尔多斯盆地延川南地区煤成气资源及选区评价.2009, 11.

[3] 陈刚, 李五忠, 孙斌.大宁- 吉县地区煤层气地质特征及富集高产主控因素分析 [C] .2010 年全国煤层气学术研讨会论文集, 2010, 9: 167- 175.

[4] 苏现波, 林晓英.煤层气地质学 [M] .北京: 煤炭工业出版社, 2009, 16.