张苗:葫芦上画金陵韵

2011-11-28田野

田野

当毫无特色的旅游纪念品充斥在每个城市角落的时候,当走到一个陌生的城市却无法将这座城市的特色带回去的时候,心中是否都会期待遇见一抹姹紫嫣红打破眼下的雷同迎来一片柳暗花明呢?

一场大雨滂沱之后的晌午金陵城,阳光任性的倾洒下来,空气中荡漾着湿润的泥土气息,仍旧是那古老陈旧的甘熙宅第,这一次却是去寻访那色彩斑斓的葫芦画。

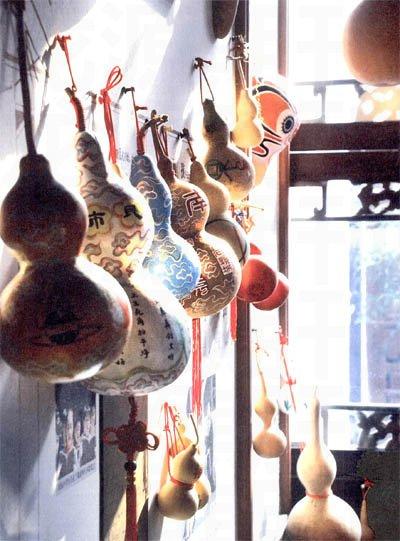

穿过重门踏进张苗的工作室时,六十七岁的张苗正靠在椅背上打盹,桌案上摆满了葫芦。那些葫芦有的通身披上了红色,有的画上脸谱,有的写上诗词,有的描上繁花,意趣非常。忍不住想要把玩一番。

中国虽然有句古话说“玩物丧志”,但是张苗却在玩儿中开辟了一道富有金陵色彩的风景线,还为他赢得了“金陵葫芦张”的响亮头衔。张苗1944年出生在南京的一个知识分子家庭,从小热爱读书、绘画、书法,1995年从江浦县文明办退养后成立了“金陵宝葫芦”工作室,以“让宝葫芦放射中华传统文化的光彩”为工作目标,常年潜心研究葫芦彩绘艺术,创作了一系列典雅清新、气韵流畅,风格独特的彩绘葫芦作品。

在1973年浙江余姚河姆渡原始社会遗址中发现了葫芦子,我国种植葫芦七千余年的历史被揭开面纱。甲骨文已有“壶”字,像葫芦之形,是先民用葫芦作水浆容器之证。其后虽以陶、铜等各种物质为之,仍名日壶。且逐渐成为容器之专用名称。千百年后,“壶”之本义为葫芦反日益淡漠矣。

“葫芦”一称,唐代始流行,古则称之壶、日瓠、曰匏,均见《诗》三百篇。《豳风》“七月食瓜,八月断壶”;《小雅》“幡幡瓠叶,采之亨{烹}之”;《邶风》“匏有苦叶”是也。《诗》郑笺:“壶,瓠也”。许慎《说文》,“瓠,匏也”。又曰“匏,瓠也。”三者可互训,故李时珍谓“古人壶、瓢、匏三名,皆可通用,初无分别。”宋代以后,葫芦品种繁衍,元王帧《农书》言及有大、小、长柄,亚腰等不同形态之葫芦。《本草纲目》壶卢条则称:“后世以长如越瓜,首尾如一者为瓠,瓠之一头有腹长柄者为悬瓠。无柄而圆大形扁者为匏,匏之有短柄大腹者为壶,壶之细腰者为葫芦。各分名色,迥异于古。”所言为明代葫芦品种及名称。清代以来,北京以身细而长者为瓠,体硕腹大者为匏。破匏为二,可以挹水者为瓢。细腰(亦称约腰或亚腰)者为葫芦(或写作壶卢)。葫芦亦用作匏,瓠等各种葫芦之总称。

“葫芦”与“福禄”谐音,所以百姓一直把葫芦视为吉祥物。古代,在吉祥物上赋诗作画是人们喜闻乐见的形式,在葫芦上刻画和装饰的艺术称为“葫艺”。葫芦画便是通过在葫芦这一吉祥物载体上进行艺术创作来表示富贵平安,福寿延绵、多子多福等美好的祝愿。葫芦有特殊之体质,美妙之色泽,所以可以制成观赏价值极高之艺术品及工艺品。加之老熟的葫芦永久不坏,可以传代,因此,葫芦画深受百姓的喜爱。然而葫芦彩绘艺术由于种种原因,未能在中国民间艺术中形成独立、稳定的门类,几乎失传。

南京作为六朝古都,文化底蕴沉厚,但是外地游客提起南京的旅游纪念的时候大多只说的出盐水鸭一种,盐水鸭这类食物实在是不能和南京历史文化相匹配。张苗说:“我画葫芦彩绘,为的就是把南京的特色留在葫芦上,一代一代地传下去。而这也将成为南京独有的手工艺作品。”南京这些年在大力宣传需要把一些古老的手艺传承下去。葫芦画作为一门古老的手艺,后来渐渐湮没。张苗在经过很长一段时间对葫芦文化的考察之后,决定将它恢复起来,成为具有南京文化特色的手工艺。不过要说起张苗创作葫芦画的源头,那大概就是从小受到了母亲对于他潜移默化的影响。张苗的母亲是小学老师,教过音乐,舞蹈,美术,张苗自小就跟这些艺术有了或多或少的接触。张苗说因为母亲以前是从事跟艺术相关的教育工作的,所以在他之后的创作中给了他很多指导。张苗的母亲到八十多岁的时候还在作画,主要画中国花鸟画,也偶尔在张苗的葫芦上画。说起这些的时候张苗的语气中充满了对母亲的怀念。

在造型别致的葫芦上作画看似一件简单的事情,实则相当复杂。这其中不仅需要绘画功底,还需要书法功底。葫芦彩绘只能用毛笔,因为葫芦是又硬又圆的东西,用其他硬笔都会在上面打滑,无法作画。由于葫芦造型的奇特,这种绘画又不区别于普通绘画。脑海中要根据葫芦的外形进行画面的设计安排。由于葫芦并不是完全对等的造型,所以通过传统丈量的设计安排在葫芦彩绘上是行不通的。前后左右葫面的画面是否等衬完全是靠感觉,而这样的感觉并非一朝一夕可以达到,只有不断的练习再练习。芦都可以拿来做葫芦彩绘的。张苗刚开始葫芦彩绘之旅时,良种葫芦来源非常少,葫芦的质量相对不高。几经多方打听,得知南海同门有位艺人做葫芦,在那个夏天最热的日子里,张苗坐车赶去海门,拜访请教那位艺人,这才找到了优质的葫芦来源。对于葫芦外形的要求一般都是要圆正,上下比例要适度。张苗在后来的创作中又发现一些异形葫芦也可以达到意想不到的效果。比如为了世博会创作海宝造型的葫芦彩绘时,由于多处地方需要留白,那么就得寻找一些异形葫芦来表现其弯弯的造型。所以现在张苗不排斥适当采用异形葫芦来进行创作。当然,要表现传统的东西还是要以圆正的葫芦为主。比如八宝箴言仿粉彩壶,就一定要线条饱满优美的葫芦才能模仿出粉彩瓷瓶的美态。

张苗创作的葫芦彩绘色彩搭配鲜明,大红大绿,对比十分强烈,在视觉上有着强烈的冲击力。这样的色彩搭配也是有法可依的。红底配黑字是中国特有的东西。另外宝蓝色配鲜红色,也是中国特色的东西。包括一些宗教图案的色彩搭配也是要根据相关资料记载进行配搭。东西方在色彩认知方面一直存在很大的差异,越想把中国特色的东西表现出来就越不能在这些精细环节上出错。

在张苗的葫芦彩绘上最常见的一样便是祥云。祥云色彩或单一或斑斓。张苗说:“葫芦本色是土黄色,在本色的葫芦上画祥云,我就考虑到吸收中国建筑中藻井上的祥云颜色就是红、黄、蓝、绿、白来代表五色祥云,我就采用这几种颜色搭配。”在张苗的创作中祥云是代表南京云锦的,取“云锦铺地,福禄寿喜、吉祥如意”之意。

不过在创作葫芦彩绘的过程中颜料的选择曾经一度成为一个难题。最开始张苗是采用国画颜料。由于国画颜料的水溶性特质,张苗给葫芦做全彩的,涂上底色之后,就无法再上别的颜色了,因为颜色之间会自相融合,画面变得一塌糊涂,惨不忍睹。后来经过几番试验之后,张苗发现丙烯颜料非常符合他对颜料的要求。“丙烯可以直接用水调,干了以后也不怕水。这样就满足了我的几个要求:一是颜色鲜艳,二是不怕水,三是表现力非常丰富,四是非常牢固。因为葫芦是可以传代。我对自己作品的要求就是:葫芦不坏,我的画面就要跟着走。”

张苗的葫芦彩绘主要都是传统文化中吉祥文化的体现。比如吉祥语、福禄寿喜的图案、讨口彩的图案、动物吉祥图案,花卉吉祥图案,佛教图案等。但是为了配合社会发展的需求,也会涉猎一些时政题材,如奥运会、创建文明城市等。张苗认为题材创新是必要的,不创新的话,民间手艺就没有活力,但离开传统,那是走歪门邪道。所谓创新那一定是建立在固守传统基础上的再创作。

张苗的作品不仅将传统文化展现的淋漓尽致,还在与时俱进中游刃有余。在众多优秀的作品中,一个以《山海经》为题材的葫芦更是让人叹为观止。张苗说:“谈手艺、谈绘画、谈雕塑、谈书法,这最后比的都是学问。任何事情,无论是文化,还是艺术,都要广泛涉猎各种艺术门类,并且要多读书,腹有诗书,才具有独立思考的能力,自己才有创新。”

谈起手艺的传承,张苗显得乐观很多。“民间手艺本来就应该民间生,民间死的。只要人们还需要这门手艺,即使它岌岌可危也一定也可以凭借顽强的生命力重生的。这叫野火烧不尽,春风吹又生。”张苗带了几个徒弟,有的去其他地方谋生了,有的还在默默坚持。“纯手艺的艺术一般产量小时间长,在没有保证的情况下,很难静下心来做这个。”但是只要有人对这个感兴趣,张苗都会全心教授。现在找张苗做葫芦彩绘的人越来越多,张苗已经有些应付不来,他期待着能有更多可以接替他的人出现,这样他就可以有把更多的时间用于精品创作,留下一些可以传世的经典作品。

现在市场上出现了很多机器葫芦刻画等,虽然机器的葫芦画可以最大限度的满足市场需求,但是手工制作的葫芦彩绘永远是机器无法替代的。现在的电脑雕刻和电烙绘制的内容大同小异,繁荣复杂的图案总不能给人留下深刻的印象,就是因为这其中缺少了一份神气。中国手工艺之所以迷人,那是透着创作者的精气神在其中的,是活物有灵魂的。

临走前看到张苗的展示柜里放了一个牡丹花图案的葫芦彩绘。牡丹尽放,生动可人。问起才知道这是张苗母亲生前的作品,独此一件。“很多客人都想买这个葫芦,但是我都说不卖。”张苗看着这只葫芦眼含深情,眼中含着那一份无法言说的情感。就如同他说的这些葫芦之中是透着人的精气神的一般,他手中的那只葫芦潜藏了一份儿子对母亲的眷恋。

节奏快速的现代生活也许在“情”这个字的面前总会不由自主地慢下来,这是传统手工艺为我们营造的一方净土。