从威廉斯诗中的花木意象看其诗歌美学嬗变

2011-11-16中国计量学院外国语学院杭州310012

⊙梁 晶[中国计量学院外国语学院, 杭州 310012]

从威廉斯诗中的花木意象看其诗歌美学嬗变

⊙梁 晶[中国计量学院外国语学院, 杭州 310012]

威廉·卡洛斯·威廉斯一生创作了大量以花木为主要意象的诗歌。倘若我们用现象学方法,将其诗歌话语中的两性、爱等作为第一级指称悬置起来,探究其深层的二级指称,会发现其诗中的花木实乃“隐喻指涉”,体现了他诗歌创作中“对立”“调和”这两大美学特征。他的花木既集想象/现实、欲望/虚无诸多二元对立于一身,在事物的对反性中暗含“全”的所指;又是心与物的“调和”,借助诗歌语言及形式的“内在运动”,使意义得以自明显现。

威廉·卡洛斯·威廉斯 花木意象 诗歌美学

作为“20世纪50年代以后美国诗人的导师”,威廉·卡洛斯·威廉斯的诗中可谓花木林立,随处可觅得各种植株的影踪。单以花为例,张子清教授曾粗略估计,“(威廉斯)一辈子描写了日光兰、槐树花、水仙花等二百多首花诗”①。威廉斯的另一论者马兹曾说,“花的意象广泛分布在威廉斯的数百篇诗作中……他是擅长以花入诗的大诗人之一”②。

对此,学界普遍认为:威廉斯诗中的“树”常指涉男性,而“花”则缘起于女性、爱,是女性、爱的譬喻。但仔细考察威廉斯的诗歌文本,会发现他的花木不仅关联着两性及爱。换言之,两性、爱或可谓其诗歌话语中涉及创作心理机制的“第一级指称(或日常描述性活动的指称)”③。倘将该指称加以悬置,探究其深层的二级指称,会发现他的花木实乃“隐喻指涉”,它所构造的,是更大的思想或感情层面上的认知。

那么,其二级指称(隐喻指涉)究竟为何?在其花木频现的诗歌下,又关乎诗人怎样的创作主旨?笔者以为,威廉斯诗中的花木体现了他创作中“对立”“调和”两大美学特征。他的花木既集想象/现实、欲望/虚无诸多二元对立于一身,在事物的对反性中暗含“全”的所指;又是心与物的“调和”,借助诗歌语言及形式的“内在运动”,使意义得以自明显现。

一

较先注意并将威廉斯的诗歌美学定义为“两股相反力量共存”的是华莱士·史蒂文斯。在《威廉斯诗集1921—1931》一书的序中,史蒂文斯称威廉斯的诗既“感伤”又“反诗”,是“两种对立间持续的相互作用”④。几乎同时,摩尔也注意到威廉斯的“对立美学”:“(威廉斯的诗歌)是艺术与自然或想象与现实两个疆域间的对立。”⑤

尽管威廉斯对史蒂文斯的“反诗”一语颇为恼火,但二人的评论一定程度上确实反映出威廉斯创作前期的一大美学特征——“对立”。这种对立突出地体现于他诗中主体想象与现实物的二元对立。

譬如诗歌《菊苣和雏菊》,全诗有上下两篇,上篇描绘了烧焦的土地上一株菊苣的坚忍:“擎起你的花朵/……在烧焦的土地上!/没有叶子/只能靠你自己全力/擎起花朵!”⑥继而,诗人由一个鼓劲的旁观者,跻身于菊苣的情感世界:“嘲笑灰暗!/嘲笑由此的炙热:/冷却!/侈靡!天的蓝!”在诗人的想象中,这株弱小的菊苣被赋予超验之力:“炙烤的土地迸裂并/枯萎/风儿同情地潇潇作响;/假若你无此力量/天空也随之消湮。”这里,菊苣的柔弱与其令天空“消湮”的惊人力量的对比,使诗的上篇充溢着情感与想象铺就的张力。

接下来,诗人在下篇笔锋陡转,将一个孩子对雏菊有意为之的破坏以近似白描的手法呈现出来。下篇很短,共四个诗行:“我看到一个孩子手持雏菊/为将它编到发丝里/用她的牙/撕开雏菊的茎!”(CP1:65)显然,上下两篇无论内容还是风格都反差明显。一方是菊苣顽强的生长,另一方则是对雏菊人为的毁坏;一方是主体想象与情感的恣肆奔涌,另一方则是现实的客观呈现。这种鲜明互异不由令人想到亚里士多德的“对反性”:“事物之互异者,其为异可大可小,最大的差异我称之为‘对反性’……各级差异的系列,溯到其全异处便抵达这系列的终点,终极以外,更无事物;一切事物尽包于两极之间。”⑦倘由是推之,威廉斯诗歌中诸多对比强烈的二元对立构成的“反”,其指涉的实为“全”,即包纳于事物两极间的终极指向。正像这首诗,在弱小/强大、生长/毁灭、想象/现实等构成的种种对反中,似乎也穷尽世间万物生衍消长的自然法理。

另一首《安恩女王的饰带》也颇具代表性。“她的躯体不如银莲花瓣/那样白而光滑——也并非/那么遥不可及。”接下来呈现的,只是花儿的颜色、形状上的状摹:“每朵花都是一只手掌/那么宽的白色。手掌触及处/都有一朵小小的紫花,/须、根、茎,每个都深达底部”,这种过渡颇似钟摆的两极:路径之一为主体经验的诉说,之二则为花儿的客观状摹。而诗的结句:“直到整个原野都成为/白色的欲望……虔诚的白色心愿延展——/或虚无。”(CP1:162)。作为事物的两极,也是东西方思想关注的焦点之一——有与无,本就涵纳了终极的“全”。故而,老子谓“道之为物,惟恍惟惚”;而此处的“欲望/虚无”又近似海德格尔所言的“存在、虚无、同一”。

类似的对立在《致一切的和善》中也有体现。在这首诗中,“和善与暴力共存”于一株“雨中凋残”的玫瑰,并且,二者是“合乎效用的并置,一个/挨着另一个,转换”(CP2:70)。这里,诗人似乎辩证地提出一个新的命题。作为对反的两极,“和善”与“暴力”不仅可以“并置”,还相生相长、相互“转换”。

由上,不难看出,威廉斯“对立”的花木诗背后,深掩着诗人对大千世界充满哲性的关怀。对此,他本人也坦承:“诗人应该是一位哲学家。”并且,这一隐喻思维也自然地“创造出超乎语言的东西”,同时,“在思维中能思那超越思维的存在”⑧。

二

布勒东曾说:“思想达到一定境界之后,就不能再以对立的眼光看待生与死、虚与实……及可以表达与不可以表达的事物。”⑨对此,威廉斯似乎也概莫能外。在威廉斯诗歌创作的后期,他所力主的“调和”隐喻大有取代前期的“对立美学”之势。摩尔就曾指出:“《帕特森IV》出版之际,威廉斯就已经彻底放弃了‘对立美学’。”⑩

其实,早在20世纪40年代《某类歌》一诗中,威廉斯就已提出“隐喻调和”:“用隐喻使人与石头/相调和。/对立美学”中的“心”大于“物”不同,这里,威廉斯将“隐喻”视为“人与石头”或心物的“调和”介质。这牵涉到隐喻本质的设定。诚如耿占春教授所言:“一切隐喻在根本上都是结构性的,它结构起或设定了人与世界的普遍联系。”⑪倘用A代表主体思维,B代表现实物,那么,威廉斯“对立”美学中的主体思维A明显掌控和超越现实物B,也即“A 大于 B”;而“隐喻调和”则可约略为“AB同体”,其指向即该诗括号中所言:“没有思想,除非在物中。”换言之,在威廉斯看来,作为“物”的艺术作品本身就是隐喻,承载着“思想”。它与思想的关系是“物无所指”:“无所指,除非它自身,这当然自有其意义。”⑫

那么,威廉斯又是如何在他的诗歌中实现心物“调和”,继而显现意义的呢?

在《某类歌》上文,威廉斯曾写道:“是艺术家的创作决定艺术作品,这种创作是由作品本身的内在运动带来的感知强化加以验证。”这里“作品本身的内在运动”实际上就是威廉斯创作后期极为重视的诗歌语言的形式特征:“杰出的诗歌无不富于形式的变革,因为正是在形式中作品才取得其意义。这非常像机器,语言处于至高无上的地位,而意义则在语境中显现。”⑬

以《幼梧桐树》为例。尽管全诗以“我必须告诉你”开篇,但接下来,只是“幼梧桐树”自身的内在运动和客观呈现:“树干结实滚圆/在潮湿的//人行道和街沟间/它的树干/猛长//直插云天/在它的半腰/成为波浪形——/然后//散开”,并且,“它的枝叶脱落/身上所剩无几/只有两个//长满古怪树瘤的/树枝/向前弯曲/长在树顶/如角然”(CP1:266)。看似幼小的梧桐,其顽强的生命力却清晰地显现于诗的字里行间。对此,玛丽安的评论可谓一语中的:“这首诗并没有评说树,它本身就是‘物’,分享或体现出树的生命质感。”⑭

有趣的是,威廉斯还曾同样以“树”为参照,表明自己的创作主旨:“树之为树并不以字面意义、比喻意义或任何其他方式——为艺术家或任何人评判的目光而存在——倘如此,树并未存在。对艺术家来说,存在的只是在他面前由事物的形状和颜色促就的瞬间印象及由此提升的感知。”⑮不难看出,这种“瞬间印象及由此提升的感知”正是由诗的“内在运动”所构成的心物“调和”的产物。

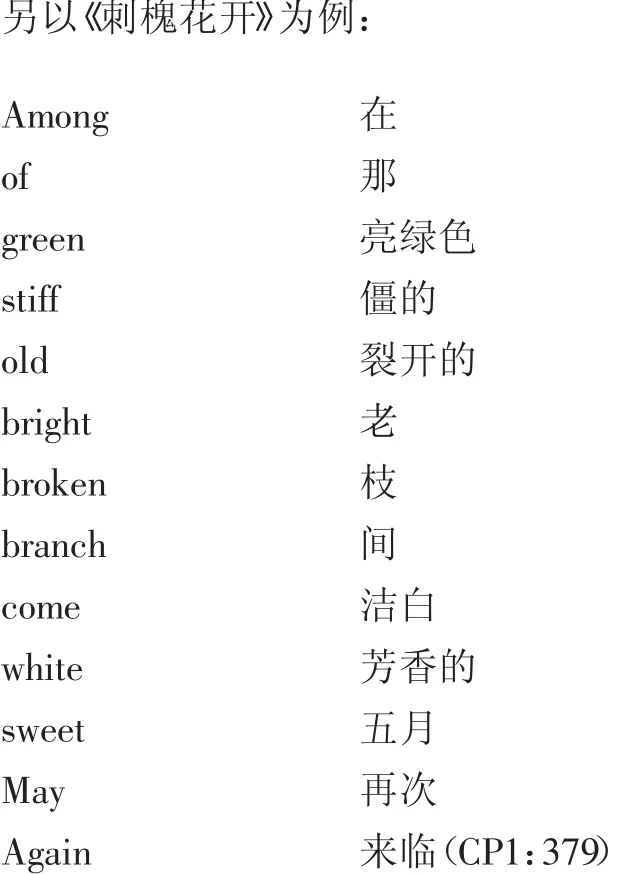

视觉上,全诗竖直排列,颇似一束通体盛开着白色刺槐的花枝。而每一语词的闪现,都恍若镜头般快速转切,使全诗于瞬息间敞开、呈现。听觉上,诗的前半部基本以浊音如/g/、/b/、/d/等形容花枝,后半部刺槐花开,则辅以/w/、/s/、/t/的清扬之音;而“老”“僵的”又与后面纯美的“洁白”“芳香”构成对比。语词分布上,首行“Among”及诗末“Again”两词的首字母“A”均为大写,前后呼应、首尾衔接为一回环,着力凸显出诗中的“May”一语。威廉斯对该诗的回应是:“这首诗是季节的循环——五月的整个历史……我砍掉了与关键词无关的一切,以便使物尽可能简单,并且使读者尽力将注意力聚焦于此。”(CP1:538)可见,诗的创作要旨就是让“物尽可能简单”且如其所是的呈现、突显。而凭借语言、形式构成的“内在运动”,也使意义本身得以显现。

可见,在威廉斯这里,语词绝不只是由能指和所指构成的一个符号,它更接近后结构主义的其本身就是能指,一个可无限扩展其意义的单元体。因而,尽管威廉斯的不少诗看似平白,却通过让“物”如其所是的呈现营造出“永恒瞬间”的艺术效果。这与莱辛“最富于包孕性的顷刻”颇为近似,只不过相比莱辛“通过动作来暗示物体”的原则,威廉斯的“永恒瞬间”更多是借助其匠心独运的语言和“形式变革”取得。这种形式变革还包括他后期自创的“可变化音步”:“可变化音步”建基于人朗诵诗歌时呼吸的自然节奏,以富于变化的音步数、行数制造出不同的时间长度及停顿效应,以此呼应内在情绪的节奏起伏,从而表达出诗的深层蕴意。如《刺槐花开》,由首行“Among”、诗末“Again”及其他单音节词构成的全诗,读来前后舒缓、中间急促,不免使人生发出时不我待及季节交替的往复循环之感。而结句“Again”一语,在悠长的呼吸中,更为全诗平添了几许时光悠悠、“又是一年花开时”的唏嘘情怀。

事实上,心物“调和”隐喻也是20世纪诗歌的普遍深层喻指。对此,与威廉斯诗风迥异的艾略特也认为“知识与其客体”只有在“直接经验”中才合二为一。只不过,在诗歌创作实践中,艾略特走的是不同的路线,即回到远古的神话中去构建主客合一的隐喻;而威廉斯,则是于此在真切的现实情境中,借助于“隐喻”使心物彼此映射,继而使真理自明显现。这显然与库珀“理想化的诗学隐喻”非常接近:“在理想化的诗学隐喻状态下,我们能够在对常规分类框架作最大可能的忽略中观察世界。在这样产生的那种‘静默’中,我们将面对尽可能未被语言之幕的沉思所遮蔽的如其所是的事物”⑯。

由上,透过威廉斯诗中的花木意象,可以看出,从前期对反性中“全”的指向至后期心物“调和”,威廉斯的“思”贯穿其诗歌创作的始终。并且,他的由语言及形式变革主导的心物“调和隐喻”也为20世纪美国诗歌做了开拓性的演绎,对其后“黑山派”等的诗歌创作产生了深远的影响。

① 张子清.二十世纪美国诗歌史[M].长春:吉林教育出版社,1995:154

② ④ Doyle,Charles ed.William Carlos Williams:The Critical Heritage[M].London:Routledge & Kegan Paul,1980:137,126.

③ 保罗·利科.活的隐喻[M].汪堂家译.上海:上海译文出版社,2004:304.

⑤ ⑨ Goodridge,Celeste.Marianne Moore’s Criticism of William Carlos Williams[J].Twentieth Century Literature 30.2/3(1984):160,166.

⑥ 本文诗歌均引自The Collected Poems of William Carlos Williams 1909-1939.Vol.1-2(New Directions,1986).以CP1、CP2和页码标明出处。

⑦ 亚里士多德.形而上学 [M].吴寿彭译.北京:商务印书馆,1997:201.

⑧⑪ 耿占春.隐喻[M].开封:河南大学出版社,2007:(05),248.

⑩ 张秉真.未来主义与超现实主义[M].北京:中国人民大学出版社,1994:297.

⑫ ⑬ Williams,William Carlos.Selected Essays of William Carlos Williams[M].New York:Random House,1954:119,257.

⑭ Mariani,Paul.A New World Naked[M].New York:McGraw-Hill Book Company,1981:277.

⑮梁晶.《春天与一切》:威廉斯“想象观”的现象学阐释[J].外国文学评论,2010,(04):210-220.

⑯ 库珀.隐喻[M].郭贵春译.上海:上海科技教育出版社,2007:118.

作 者:梁 晶,中国计量学院外国语学院讲师,浙江大学人文学院比较文学与世界文学专业博士生;主要研究方向为英美诗歌及诗论。

编 辑:水 涓 E-mail:shuijuanby@sina.com