弗雷格语词意义观反思

2011-11-15南丽琼

南丽琼

(黑龙江大学应用外语学院,哈尔滨150080)

弗雷格语词意义观反思

南丽琼

(黑龙江大学应用外语学院,哈尔滨150080)

弗雷格创造了形式化语言,使逻辑研究摆脱了传统束缚,将哲学带入到语言意义的研究层面,为语言转向提供了许多基本概念,是语言哲学的奠基人。以介绍弗雷格语词意义理论为基础,对其讨论同一性和语词、涵义、意谓的关系时体现的局限性作出评析,并尝试性提出解决的办法。

弗雷格;意义理论;意义;意谓;涵义

维特根斯坦在《逻辑哲学论》中提出:“一切哲学都是‘对语言的批判’。”(Wittgenstein,1955)哲学始终与语言联系紧密。弗雷格、罗素等著名哲学家也都对语言意义进行过深入研究。弗雷格认为,哲学研究的首要任务是对涵义问题的探讨,因为这是哲学进行其他研究的基础。他各时期的论文都涉及了语言意义问题。

一、弗雷格语词意义理论

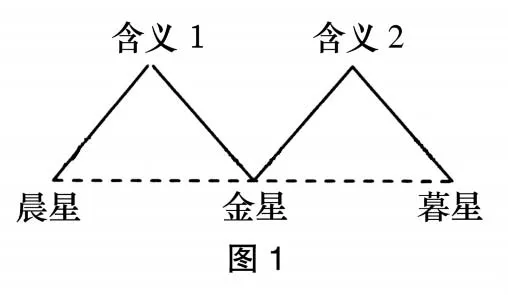

弗雷格运用了一个数学等式来说明他对语词意义的思考,“假设存在A=B这个等式,那么A到底是如何等于B的呢?A和B又是什么样的关系呢?A和B是完全不同的两个符号,如果存在这个等式,也就意味着这两个不同的表达式所指对象是等同的,可是为什么同一个对象会存在不同的表达式呢?”(马蒂尼奇,1998)。弗雷格为了引出涵义的存在使用了“晨星”、“暮星”同指“金星”的例子。每个人都会认可“晨星=晨星”,但“晨星=暮星”却不是任何人都能认可的表达式。就此,弗雷格将涵义和意谓(指称)作出了区分,他认为对象的表达方式是涵义,而对象本身是意谓。所以“A=B”是意谓相同但涵义不同的表达式,相对意谓和涵义都相同的表达式更有认识价值。表达式之间的关系如图1:

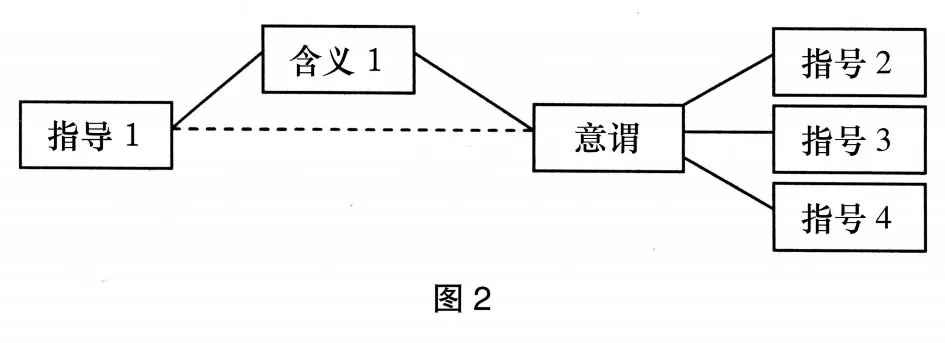

晨星和暮星虽具有不同的涵义(涵义1和涵义2),却通过其涵义指向同一事物“金星”。并在分析指号(语词)、涵义和意谓三者关系时,总结道:“指号、其意义和其指称之间的正常联系是这样的:与某个指号相对应的是特定的意义,与特定的意义相对应的是特定的指称,而与一个特定的指称(对象)相对应的可能不是只有一个指号。”(马蒂尼奇,1998)(因翻译版本问题,引文中“意义”指本文中所使用的“涵义”)。如图2所示:

二、弗雷格语词意义理论缺陷

弗雷格从起初的关注思维和思想,到确定研究思想,再到研究语词与语句,从提出概念、对象与可能判断的内容这三个基本概念到着重研究概念和可能判断内容(即后来所说的指称/意谓),再到区分指称和所指,并将涵义考虑在内体现出了从语义一元论到语义二元论的发展。这样的发展是有其必然性的,研究中遇到的种种困难推动着弗雷格一步步走向了意义研究。

但是,弗雷格的目的不在于研究语言意义本身,他对语言的研究只是深入逻辑研究的一种途径。因为“逻辑判断关心的是客观的、确定的东西,它必须传达某种不以个人主观意向为转移的真,要有自己的意谓”(王路,1994)。弗雷格的意义理论偏重于从逻辑句法上展现意义的表述。他将意谓、客观性、客观真理当做语言的意义来理解,忽视了语言的动态研究将日常语言排除在外。

在看待语言上,弗雷格以逻辑学的标准批判着日常用语,语言意义研究的引入并非是要以客观的角度来研究语言本身。这样的方法与视角在一定程度上限制了他的研究,以至于他认为像“离地球最远的天体”这类的表达式虽然具有涵义的但可能不存在相应的意谓。

三、问题所在与解决办法

(一)数学中的“=”真的可以连接语言表达式吗

以一位数学家、逻辑学家出身的弗雷格,本能地想要在研究中达到精确,以一种静态的绝对的角度去看待语言,忽视了语言的很多功能特性。他借用数学来考查语言是他的研究特色,数学中的计算对弗雷格启发很大,但笔者认为正是这种特色与启发一定程度上限制了他的研究。数学是以一切皆有确定性有唯一答案为先决条件,它是将干扰因素排除在研究范围之外的精确性研究。例如就A=B而言,可以指A的容积/长度/角的大小等于B的容积/长度/角的大小,这个“=”是在一定条件下的“相等”,因为A和B的存在映射了A和B为完全不相同的事物或者运算过程(例4+4=2+6)或者A的运算会得到B的结论(例4+4=8)即多数条件下是完全不“相等”的A和B。就此看来,“晨星”=“暮星”这个等式也只能得出一个结论:在一定条件下“晨星”的某个特征与“暮星”的某个特征相等,即“晨星”和“暮星”应为两个形状/位置不相同的事物。而事实上在任何条件下他们却是同一事物。因此,笔者认为,用数学的眼光看待语言也许会得出特色而有意义的理论发现,但这种发现的根基也许是不牢固的,在数学的框架下研究语言必定导致失败。

(二)“A=B”为什么不能是指称(对象)之间的关系

即使暂且认同弗雷格采用数学的视角研究语言,笔者认为他对“A=B”等式的分析仍存缺陷。弗雷格在论证“A=B”表达的不是对象间的关系而是表达式间的关系时缺乏可信性。他认为,如果“A”和“B”表示的是对象且“A=B”为真,则“A=B”与“A=A”间不存在任何不同。很明显,他将对象进行了静态的描述。笔者认为命名是人们在认知世界的过程发生的,设想如果一事物已有一指号相对应,并且这一指号能够有效指称这一事物,人们是否还会给出第二个指号?有理由相信,在出现“晨星”、“暮星”这样指号的时候人们并不知晓它们同指“金星”,或者人们认为“金星”一名无法充分体现这一事物在两种不同时间下的不同状态。因此,笔者认为可以作出如下假设:“A”为“晨星对应的对象”,“B”为“暮星对应的对象”,“A”和“B”之间的关系是两个“对象”之间的关系,随着人类对世界认知的深入才发现“晨星对应的对象”和“暮星对应的对象”是同一事物在不同时间下的显现,于是便有了“A”=“B”的等式,“=”的加入体现了人类天文学的进步。需要注意的是这种“相等”是存在时空差异下的“相等”。生活中我们也许会说出这样的话:“太阳岛还是那个太阳岛;哈尔滨还是那样的哈尔滨。”这句话存在的前提是我们本来认为现在的“太阳岛”应该和过去的“太阳岛”有很大的区别,现在的“哈尔滨”和过去的“哈尔滨”应该有很大的差异,即在我们的脑海中我们将这同一事物的过去和现在分割为两个差异大于相似的事物“A”和“B”,但是事实情况却是我们发现A和B原来没有那么大的差异,本质上我们还是认同“A=B”。某种意义上讲,“A=B”的存在是以对“A=A”的怀疑为前提的。这样似乎又回到了对“=”使用是否恰当的思考。

(三)语词、涵义和意谓之间的关系

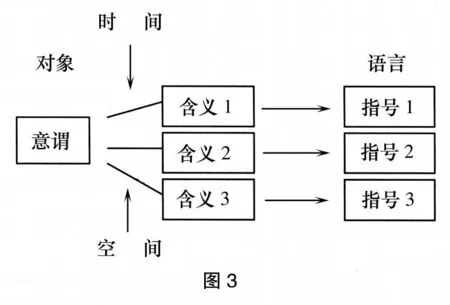

弗雷格在给出语词、涵义和意谓三者关系时是从表达式出发到涵义再到意谓的,经过上文的讨论既然“A=B”可以指事物对象之间的关系,那我们就可以顺着与弗雷格相反的思路思考下去并对指号(语词)、涵义和意谓关系作出如下修改:世界上任何事物都是运动变化发展的,同一事物在不同的时空中会有所变化,这一事物的时空差异体现即需要相应的语词涵义对应,而在语言中与涵义相对应的即为指号。一事物多指号的存在是强调事物的时空差异性,一事物一指号是人类追求事物本质与真理的体现。既然事物的时空差异存在于事物本身,因此涵义是事物在语言中自身的呈现方式。意谓是取消了时空差异的事物。一事物多指号情况下,它们之间的关系应如图3:

现在,似乎可以得出这样的结论:任何事物都有其涵义和意谓。而弗雷格提到的有涵义无意谓的表达式是不存在的。“离地球最远的天体”这个表达式的存在是以人们相信在一定的时空中存在着那么一个离地球最远的天体为前提的,且最高级表达式的存在需要以一定的时空界限为前提,界限的划定就伴随着涵义的产生,而此表达式的意谓就是人们相信在一定的时空中存在着那么一个离地球最远的天体,即表达式产生的前提。从这个角度来看,文学著作中也存在其特有的时空范围,因此在那一时空范畴中“孙悟空”和“林黛玉”之类的专名既有涵义又有意谓。

四、结束语

语言产生于人类劳动,服务于人类生活,语言现象纷繁复杂,脱离了语言本身的可能世界来考察语言必定得到的是相对局限的结论。虽然他的研究有其片面性和绝对性,但是他的理论在当时的社会乃至是后来很长时期都引领着人们关注着语言意义研究,弗雷格的贡献是卓越的、不可替代的甚至是里程碑式的。他的早期现代逻辑思想促成的逻辑—语形分析方法成为了哲学家和逻辑学家们构造、阐释和评价科学理论的重要手段;并且他的意义理论思想在很大程度上也影响了整个20世纪的哲学发展。

达米特就曾写过阐释弗雷格哲学的巨著,题名为《弗雷格:语言哲学》。他认为弗雷格是语言哲学的奠基人,弗雷格的工作使后继的研究能够自然而然地转向语言哲学。卡茨在著作中也曾这样评价,虽然弗雷格本人基本上还是在传统哲学的框架中思考问题,但不可否认,弗雷格为语言转向的确提供了许多基本概念。

[1]弗雷格.算术基础[M].王路,译.王炳文,校.北京:商务印书馆,1998.

[2]弗雷格.意义与指称[G]∥逻辑与语言.北京:东方出版社,2005.

[3]马蒂尼奇.语言哲学[M].北京:商务印书馆,1998.

[4]王路.弗雷格哲学论著选集[M].北京:商务印书馆,1994.

[5]王路.世纪转折处的哲学巨匠弗雷格[M].北京:社会科学文献出版社,1998.

[6]Gottlob Frege.Begriffschrift[M].Hildesheim,1964.

[7]Gottlob Frege.Begriffsschrift:eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens[M].Halle,1879.

[8]Gottlob Frege,G.Booles rechende Logik[M].London:Duckworth,1880.

[9]Michael Dummett.FREGE Philosophy of Language,Second Edition[M].Cambridge:Harvard University Press,1981.

[10]Michael Dummett.THE INTERPRETATION OF FREGE'S PHILOSOPHY[M].Cambridge:Harvard University Press,1981.

[11]Wittgenstein,L.Tractatus Logico - philosophicus[M].London:Routledge & Kegan Paul Ltd.,1955.

Reflection upon Frege's Theory of Word Meaning

NAN Li-qiong

(School of Applied Foreign Languages,Heilongjiang University,Harbin 150080,China)

Frege created a formalized language,which helps the study of logic free from the restriction brought by traditional logic.As the founder of philosophy of language,Frege studied the meaning of language and put forward many ideas about meaning.In addition to the illustration of his theory of word meaning,the paper attempts to analyze the weaknesses shown in his discussion of sameness and the relationship between words,sense and significance and to provide possible solutions.

Frege;theory of meaning;meaning;significance;sense

B81

A

1001-7836(2011)11-0129-03

10.3969/j.issn.1001 -7836.2011.11.054

2011-04-27

南丽琼(1980-),女(朝鲜族),黑龙江牡丹江人,讲师,硕士,从事语言哲学研究。