2010年ESC心房颤动治疗指南解读

2011-11-12曹克将

曹克将

南京医科大学第一附属医院心脏科

2010 ESC 年会召开公布了新《心房颤动(房颤)治疗指南》(新指南),新指南是在《2006年 ACC/AHA/ESC 房颤治疗指南》与《2007年房颤导管消融专家共识》基础上,结合一些新的临床研究结果而制定。与既往房颤治疗指南相比,新指南的主要变化体现在规范了房颤抗凝治疗、提升了导管消融在房颤治疗中的地位以及肯定了房颤上游药物治疗等。

1 心房颤动定义

与2006年指南相比,新指南中房颤定义没有做较大修改,但房颤定义描述更加简洁、易懂。房颤心电图体表特征为:RR间期绝对不等;P波消失;心房激动周期一般<200 ms(>300次/min)。房颤与周期不规整的心房扑动(房扑)和房性心动过速(房速)的鉴别诊断,主要在于心房激动周长,新指南认为房扑与房速的激动周期一般≥200 ms;房颤对抗心律失常药物比房扑与房速敏感。

2 心房颤动分类

新指南将房颤分为5大类:

(1)首次诊断的房颤:患者第一次诊断为房颤。

(2)阵发性房颤:房颤一般在48 h内可自行终止,最长持续不超过7 d,房颤持续超过48 h自行复律可能性小,必须考虑抗凝治疗。

(3)持续性房颤:房颤持续超过7 d,或需要药物或电复律终止的房颤。

(4)长时间持续性房颤:房颤持续时间超过1年,需要节律控制治疗。长时间持续性房颤是在导管消融时代新出现的一个名词,导管消融使房颤治愈成为可能,房颤不再是“永久性”,新指南定义长时间持续性房颤为房颤持续时间超过1年,拟采用节律控制策略,即接受导管消融治疗。

(5)永久性房颤:药物或电复律均失败,医生与患者均能接受房颤存在。另外一种特殊类型房颤叫静止性房颤,又称无症状性房颤,房颤发生时没有任何症状,因出现房颤相关并发症如出血性脑卒中、心动过速性心肌病或心电图检查而发现,5大类型房颤均可短暂呈现静止性房颤。

3 心房颤动抗凝治疗

与2006年房颤治疗指南相比,新指南提出了血栓形成风险新评估系统——CHA2DS2-VASc评分系统(表1)。该系统在CHADS2积分基础上将年龄≥75岁由1分改为了2分,增加了血管疾病、65~74岁、女性3个危险因素。若房颤患者CHA2DS2-VASc评分为0分,可口服75~325mg阿司匹林或不进行抗血栓治疗,新指南更倾向于不进行抗血栓治疗;若CHA2DS2-VASc评分为1分,可口服抗凝剂或阿司匹林,更倾向于抗凝治疗;若CHA2DS2-VASc评分≥2分,应口服抗凝剂,如维生素K拮抗剂(华法林)长期抗凝治疗,维持INR 2.0~3.0。

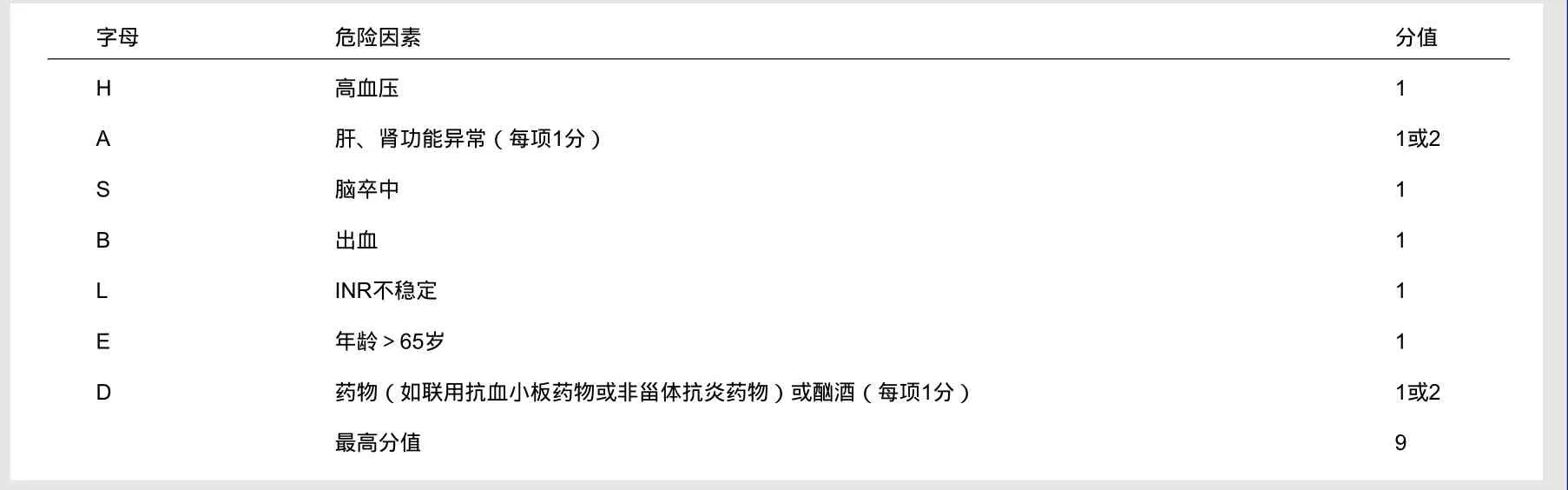

与2006年房颤治疗指南相比,新指南首次提出出血风险评估系统——HAS-BLED系统(表2)。HAS-BLED系统评分≥3分,意味着该患者的出血风险较大,使用阿司匹林或维生素K拮抗剂抗凝时需非常谨慎。因此,对于房颤患者,应先采用CHA2DS2-VASc与HAS-BLED系统评估血栓形成与出血风险后再制定适当的抗凝治疗措施。

表1 2010年ESC 心房颤动治疗指南推荐的CHA2DS2-VASc评分系统

表2 2010年ESC 心房颤动治疗指南推荐的HAS-BLED 评分系统

4 特定情况下抗凝治疗

与2006年房颤治疗指南相比,新指南首次规范了具体疾病的抗凝治疗。

4.1 阵发性心房颤动

新指南推荐阵发性房颤抗凝应根据CHA2DS2-VASc评分结果采用相应措施。

4.2 围术期抗凝

新指南推荐介入或外科术前应暂停维生素K拮抗剂(华法林),很多外科医生要求术前INR应调整<1.5。术前(即使是门诊小手术)应评估出血与脑卒中、血栓形成风险。因华法林半衰期36~42 h,术前应停用5 d 以上。若INR仍高于1.5,可考虑口服维生素K(1~2 mg)调整INR。术后当天晚上或次日早晨恢复口服华法林,剂量同术前,不需要负荷量。对于有机械瓣或血栓形成风险较大的患者,术前停用华法林应考虑使用低分子肝素或普通肝素。

4.3 心房颤动合并稳定性血管性疾病

对于稳定的冠心病、颈动脉病变或周围动脉疾病患者,通常抗凝治疗是维生素K拮抗剂+抗血小板药物(阿司匹林),但新指南认为维生素K拮抗剂+阿司匹林,不仅不能减少脑卒中或血管事件如心肌梗死的发生,反而增加出血风险。

4.4 急性冠脉综合征与急诊经皮冠状动脉介入(PCI)

急性冠脉综合征和/或PCI术后传统的抗凝策略是:植入裸支架患者,联合氯吡格雷+阿司匹林抗凝治疗4周;植入药物支架患者,联合氯吡格雷+阿司匹林抗凝治疗6~12个月。新指南推荐在上述二联抗凝的基础上加用维生素K拮抗剂,三联抗凝在短期内(4周)出血风险并不会增加。但 ESC 血栓工作组发布的专家共识认为此类患者应避免使用药物支架,氯吡格雷+阿司匹林+维生素K拮抗剂三联短期抗凝后,应采用维生素K拮抗剂+氯吡格雷75 mg/d或阿司匹林75~100 mg/d长期抗凝。若患者血管疾病稳定,如过去的一年内无急性出血事件、无PCI、未植入支架患者可考虑单用维生素K拮抗剂抗凝。

4.5 择期经皮冠状动脉介入合并心房颤动

植入西罗莫司、依维莫司与他克莫司等药物涂层支架患者氯吡格雷+阿司匹林+维生素K拮抗剂抗凝治疗≥3个月,植入紫杉醇涂层支架患者氯吡格雷+阿司匹林+维生素K拮抗剂抗凝治疗≥6个月,随后选择维生素K拮抗剂+氯吡格雷75 mg/d或阿司匹林75~100 mg/d长期抗凝,有胃黏膜出血倾向患者可加服质子泵抑制剂、H2受体拮抗剂或抗酸药。植入裸支架患者,冠心病病情稳定,合并房颤,维生素K拮抗剂+氯吡格雷75 mg/d或阿司匹林75~100 mg/d抗凝治疗12个月。为保护胃黏膜可选择质子泵抑制剂、H2受体抑制剂、抗酸药。

4.6 急性非ST段抬高性心肌梗死合并心房颤动

急性非ST段抬高性心肌梗死患者合并房颤,脑卒中发生风险中到重度。新指南推荐急性期应联用氯吡格雷+阿司匹林+普通肝素或低分子肝素或比伐卢定或血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa抑制剂抗凝;抗凝治疗应不间断,PCI是首选治疗方式,长期治疗,在初始阶段可选择维生素K拮抗剂+阿司匹林+氯吡格雷抗凝治疗3~6个月,若患者出血风险极小可延长三联抗凝时间。对于心血管血栓高风险患者,可选择维生素K拮抗剂+氯吡格雷75 mg/d 或阿司匹林75~100 mg/d 抗凝治疗12个月,有胃黏膜出血倾向患者可加服质子泵抑制剂或H2受体拮抗剂或抗酸药。

4.7 急性ST段抬高性心肌梗死+经皮冠状动脉介入合并心房颤动

急性期可选择氯吡格雷+阿司匹林+肝素治疗;血栓风险很高患者可考虑加用比伐卢定或血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa抑制剂抗凝;若INR>2,则不应再加用比伐卢定或血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa抑制剂。术中尽量取出血栓。中、长期抗凝治疗,在初始阶段,维生素K拮抗剂+阿司匹林+氯吡格雷抗凝治疗3~6个月,若患者出血风险极小可延长三联抗凝时间。对于心血管血栓高风险患者,可选择维生素K拮抗剂+氯吡格雷75 mg/d或阿司匹林75~100 mg/d 抗凝治疗12个月,有胃黏膜出血倾向患者可加服质子泵抑制剂或H2受体拮抗剂或抗酸药。

4.8 急性脑卒中合并心房颤动

急性脑卒中患者合并房颤的抗凝治疗,目前循证医学资料有限。血栓性脑卒中急性期 2 周内再发血栓风险很高,但若行抗凝治疗,脑出血的风险大大增加。新指南推荐,脑卒中或一过性脑缺血急性期伴未控制的高血压,应同时行头颅CT或MRI检查以排除颅内出血。若无颅内出血,2周后行抗凝治疗;若颅内出血,抗凝治疗是禁忌的。一过性脑缺血合并房颤患者,排除颅内梗死或出血,抗凝治疗应尽早开始。

4.9 无症状脑卒中合并心房颤动

房颤患者容易发生脑栓塞,头颅CT或MRI检查显示房颤患者发生无症状脑卒中显著高于窦性心律患者。脑血流多普勒检查可发现急性栓塞无症状患者,或先前发生过脑栓塞,再发栓塞风险很高。对于此类患者应尽早抗凝治疗。

4.1 0 心房扑动

与以往指南一样,新指南中的房扑抗凝治疗同房颤。

4.1 1 心房颤动复律抗凝治疗

房颤持续时间未知或房颤持续>48 h,需要用药物或电复律患者,复律前口服维生素K拮抗剂(INR 2.0~3.0)至少3周,复律后服用至少4周;若复律失败或血栓形成高风险患者应长期抗凝。明确复律前房颤持续<48 h,复律前使用普通肝素或低分子肝素;无血栓风险的患者,复律后不需使用抗凝治疗。血栓风险高的患者复律后长期口服维生素K拮抗剂(INR2.0~3.0)。INR达标之前,普通肝素或低分子肝素与维生素K拮抗剂应重叠使用。明确复律前房颤持续>48 h,血流动力学不稳定如心绞痛、心肌梗死、休克与肺水肿等,需要立即复律。复律前应使用普通肝素或低分子肝素,复律后普通肝素或低分子肝素与口服维生素K拮抗剂应重叠使用,直至INR达标(INR 2.0~3.0)。口服维生素K拮抗剂,长期还是 4 周取决于血栓风险高低。

5 心房颤动药物治疗

既往指南建议严格的心率控制策略,即静息时心率控制在60~80次/min,而中度体力活动时控制在90~115次/min。基于近期公布的RACE Ⅱ研究,新指南建议,对于无严重的快速心率相关症状者,采用宽松的心率控制策略是合理的;对于采用严格室率控制策略的患者,出于安全性考虑,体力活动时若心率过快需行运动试验及24 h动态心电图检查。药物选择包括β受体阻滞剂、非二氢吡啶类钙拮抗剂和地高辛等;上述药物无效时,亦可选用胺碘酮控制房颤的心室率;另外,决奈达隆可有效减慢静息或活动时的心率,可应用于反复发作的阵发性房颤的心率控制。

节律控制策略主要是为了缓解房颤相关的症状,相反,对于无明显症状的患者(或控制心率治疗后无症状的患者),通常不需要接受抗心律失常药物治疗。服用抗心律失常药物维持窦性心律应注意:(1)治疗的目的在于减轻房颤相关症状;(2)抗心律失常药物维持窦性心律的效果有限;(3)抗心律失常治疗有效主要表现为减少房颤发作,而不是消除房颤;(4)一种抗心律失常药物无效时可换用其他抗心律失常药物;(5)药物的促心律失常效应和心外不良反应常见;(6)与疗效相比,更应重视抗心律失常药物应用的安全性。

房颤急性期心率与节律的控制:新指南推荐急性期心室率控制在80~100次/min即可。急性期房颤复律的药物主要包括胺碘酮、氟卡胺、普罗帕酮、伊布利特与vernakalant等。新指南推荐类别与等级如下:新近发生的房颤,若无器质性心脏病,建议静脉注射氟卡胺或普罗帕酮等药物复律(Ⅰ类,A级);新近发生的房颤,若有器质性心脏病,建议静脉注射胺碘酮等药物复律(Ⅰ类,A级);新近发生的房颤,若无严重器质性心脏病,可考虑口服大剂量氟卡胺或普罗帕酮(Ⅱa类,B级);新近发生的房颤,若有严重器质性心脏病,但没有低血压或充血性心力衰竭,血清电解质与QT间期均正常,可考虑使用伊布利特复律,用药后4 h内应严密监测患者,因伊布利特有致心律失常作用(Ⅱb类,A级);同时新指南不推荐地高辛、维拉帕米、索他洛尔、所有β受体阻滞剂与阿加马林等药物用于新发房颤的复律。

6 心房颤动导管消融

与2006年房颤治疗指南相比,新指南中导管消融地位稳步提升。对于经过合理药物治疗仍有明显症状的房颤患者,新指南建议行导管消融。对具体患者而言,是否行导管消融还应考虑:房颤类型、左心房大小、房颤病史;合并心血管疾病的严重程度;替代治疗(抗心律失常药物、心率控制)以及患者的意愿。对于无症状房颤导管消融是否亦能获益,目前还缺乏相关资料。新指南导管消融治疗房颤推荐类别与等级:房颤消融术前或术中记录到典型房扑,应行房扑消融(Ⅰ类,B级);药物治疗无效、有明显症状的阵发性房颤,可考虑行导管消融(Ⅱa类,A级);药物治疗无效、有明显症状的持续性房颤,可考虑行导管消融(Ⅱa类,B级);对于合并心力衰竭的房颤患者,包括胺碘酮在内的抗心律失常药物不能控制症状时可考虑导管消融(Ⅱb类,B级);新指南还首次提出对于无严重潜在心脏疾病的阵发性房颤患者,经严格心率控制无效可在抗心律失常药物治疗前直接行导管消融(Ⅱb类,B级);有症状的长时间持续性房颤患者,若抗心律失常药物治疗无效,可考虑导管消融(Ⅱb类,C级)。

7 心房颤动上游药物治疗

房颤上游治疗药物包括中血管转换酶抑制剂(ACEI)、血管紧张素受体抑制剂(ARB)、他汀类药物、螺内酯等。新指南关于房颤一级预防的上游药物治疗推荐如下:左心室射血分数(LVEF)下降或心力衰竭患者应服用ACEI、ARB药物预防新发房颤(Ⅱa类,A级);高血压病,特别是合并心肌肥厚应服用ACEI、ARB药物预防新发房颤(Ⅱa类,B级);心脏搭桥无论瓣膜置换与否,应服用他汀类药物预防新发房颤(Ⅱa类,B级);心脏疾病尤其是心力衰竭患者可考虑使用他汀类药物预防新发房颤(Ⅱb类,B级);同时新指南也明确规定没有心血管疾病患者不主张服用ACEI、ARB与他汀类药物预防新发房颤(Ⅲ类, C级)。

新指南关于房颤二级预防的上游药物治疗推荐如下:复发房颤患者服用抗心律药物同时,应考虑服用ACEI、ARB等药物预防房颤再发(Ⅱb类, B级)。阵发性房颤或无严重器质性心脏病的持续性房颤电复律治疗后,若同时合并高血压病等有ACEI、ARB适应证患者,服用ACEI、ARB等药物预防房颤复发可能有用(Ⅱb类,B级)。

总之,新指南是《2006年ACC/AHA/ESC房颤治疗指南》与《2007年房颤导管消融专家共识》的延续与发展,新指南的发布必将使房颤治疗向前迈出一大步,让更多的房颤患者受益。