论校园文化对理工科院校人文精神的培养

2011-11-07李思雨彭语良

李思雨,彭语良

(重庆交通大学航海学院,重庆400074)

论校园文化对理工科院校人文精神的培养

李思雨,彭语良

(重庆交通大学航海学院,重庆400074)

在素质教育实施十几年后,理工科院校人文素质教育效果仍然不尽人意,大量理工科院校学生仍存在人文素质缺失的情况。笔者认为,针对这些问题尽管目前已有不少研究较之传统人文教育理念有一定改进,但仍然存在较大误区。本文意在通过对前人的总结和对现有人文教育体系的研究,改变传统人文教育理念和固定思维模式,从人文素质教育的定位问题、人文素质课程的设置以及如何应对人文素质教育所要求的教育模式的转变等问题上提出可操作性对策,并提出用校园文化建设的方式从真正意义上促进理工科院校人文精神的培养。

人文精神;理工科院校;校园文化

大学通过对学生进行人文精神的教育,培养出大批富有人文精神的高层次人才,对社会风气的净化、人文精神的高扬产生巨大而深远的影响。因此,加强大学生人文精神的培育是理工科院校义不容辞的历史责任,这也是大学育人的应有之义。

每一所大学都有它自己的文化。高尚的大学校园文化,更能提升在校学生的内在素质,优化校园外部环境,从而使大学进行更加和谐而快速的发展。因此,提升大学校园文化档次,成为衡量一所大学是否具有发展前景、学生是否具有优良素质的重要条件。

1 当前理工科院校人文素质教育现状

受前苏联教育模式的影响,长期以来我国理工科高等教育只重视专业知识的传授和技能训练,造成人文素质教育的缺失。在全面推行素质教育的今天,加强理工科大学生人文素质教育的研讨越来越多,比如对大学生人文素质教育的重要性、紧迫性、存在问题及解决方法的研究等已经形成了一些比较一致的看法。但是严格地说,对于理工科大学生人文素质教育的一系列问题,相关研究至今不够深入和全面。

为此,笔者结合江苏省高等教育学会所开展的理工科大学生人文社会科学知识测试调查1进行分析,并得出以下结论。

1.1 理工科大学生的人文社会科学知识总体水平并不理想

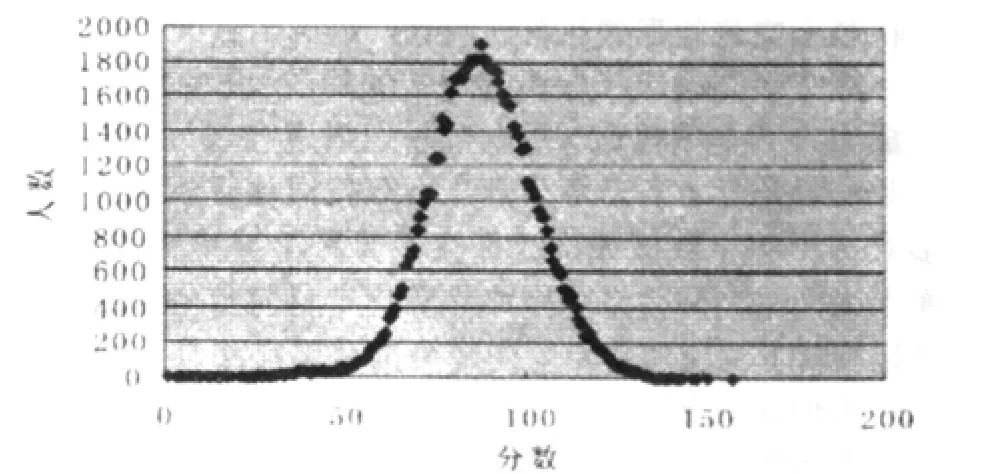

通过对理工科大学生的人文社会科学知识进行测试,并根据测试的分数绘制出的测试分布图(见图1)显示;尽管轴心偏左,但是偏差并不是很大。这个成绩虽然并不理想,但表明当前理工科大学生的人文社会科学知识状况并不像想象的那么低,因此没有必要对我国理工科大学生的人文素质抱一种妄自菲薄、甚至悲观失望的态度。但同时也应该看到,200分的测试试卷,及格线应该是120分,从这个角度来看,差距还是很大的。如果扣除30分的用于区分的难题,及格线也应该是103分。从下图可以看出,即使以100分为轴心,轴心仍然偏左。因此这个成绩并不理想。

图1 理工科大学生人文社会科学知识测试分数分布图

1.2 不同学科的得分率区别比较大

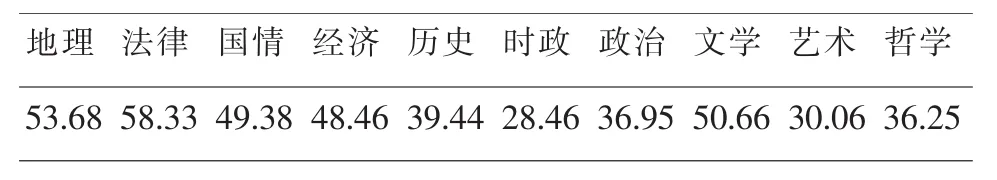

根据测试的结果分析发现,不同学科的得分率(正确率)差距很大,详细数据参见表1。其中,得分率比较高的是法律、地理、文学和国情,这在一定程度上表明当代大学生对于与今后生活、工作关系度比较高的学科感兴趣。而文学得分率高可能与文学的可读性强、中小学语文教学质量不断提高、大学语文的开设、理工科大学生对于文学的喜爱程度高等因素有关。

表1 不同学科得分率(%)

值得重视的是政治得分率很低,尤其是时事政治的正确率只有28.46%,这不得不让人对当代大学生的社会责任感和历史使命感感到担忧。

2 造成理工科学生人文教育缺失的原因

2.1 传统观念的误导

长期以来,人们多把理工科院校的功能与职责定位于知识传授和技能培养上。由于过分强调专业教育和技能教育,学生缺乏最基本的人文素养和社会科学常识,走上社会后,难以适应社会生活,特别是难以适应现代社会生活。由于流行的专才教育倾向,造成了大学教育的一些误区,其主要表现为重理工轻文史、重技能轻理论、重分数轻能力。

2.2 培养模式的功利化倾向

由于我国实行市场经济体制,市场经济的价值取向影响甚至左右着社会的价值取向,而现实的市场经济主要是以经济效益作为主导价值取向的。因此,能否带来直接的经济效益,逐渐成为高等院校特别是理工科院校追求的目标。“实用”成为大学的最大特征,急功近利成为大学发展的主要弊端。

2.3 教育体制、运行机制乃至课程设置不合理

由于存在上述因素,又造成了我国高等教育体制、运行机制乃至课程体系上的不合理。我国高校长期以来形成了统一招生、统一学制、统一教学计划和教学大纲,尤其是统一的学年制和必修制,使理工科院校本科生直至研究生的培养缺乏人文素质教育的回旋余地。再加上功利主义的价值取向,理工科大学课程设置片面性太强,科学技术课程压力过大,致使理工科大学生严重缺乏全面发展的自主权。

2.4 校园文化的形式化与功利化

理工科院校由于专业有一定的局限,校园文化往往就成为人文素质教育与熏陶的重要渠道和载体。但由于认识的局限性,目前不少理工科院校只注重校园文化的形式与影响以及诸如挑战杯竞赛等科学技术性的内容,而不太注重实际效果。因此导致理工科院校的校园文化难以发挥其人文素质教育与熏陶的重要作用。

2.5 人们认识上的局限

大多数学生及家长都把就业和未来职业的经济收益作为上大学的主要追求目标。在这样的求学目标驱使下,加之目前就业压力大,他们都会自觉不自觉地形成具有一技之长,以便更好就业的心理。另一方面是学生上大学本身也必然带有功利性,主要目的通常也都是改变以后的人生道路和生活,人文素质不能给其带来明显的经济利益,所以理工科学生及其家长普遍比较轻视人文素质的培养。加之大多数用人单位只注重大学生对本单位是否能够直接发挥作用,而对其内在素养的要求表现出模糊性和不确定性。用人单位的这种要求和需要,往往成为大学教育的目标导向,直接或间接地影响到高校推动人文素质教育的积极性、主动性和自觉性。

3 当前对人文素质教育研究的误区

尽管当前对于高等院校人文素质教育的研究层出不穷,但对于理工科大学生人文素质教育的一系列问题,目前的研究仍然不够深入和全面。笔者认为基于当前所有高等院校人文素质教育的研究,首先要解决的是定位问题,即是人文素质还是人文精神。

从前面数据分析(表1)得知我国大学生不缺乏一般意义上的人文学科知识,真正缺乏的是人文精神。人文精神不能空谈,尽管从一般的意义上讲,人文学科是人文精神的载体,但人文精神并不是孤立地体现在人文范畴内。理工学科不仅同样是人文精神的载体,而且它所隐含的人文精神内涵还更形象化,更容易被人理解。因此,理工科院校培养学生的人文素质,当务之急主要应着重于精神层面。

笔者在对以往高校人文素质教育研究成果的搜索中发现,当前研究存在的研究误区大致表现为以下几点。

3.1 并没有把理工科的教育优势很好的利用起来

大量研究表明,高校人文素质教育中所出现的问题已经引起教育研究人员的重视,但遗憾的是,之前的研究仅仅将所有专业一概而论,振臂高呼着要改善传统人文学科教学方式、提升人文素质云云,却并没有对不同学科的学生进行区别研究。与文科专业学生不同,理工科学生没有足够深厚的人文底蕴,因此在接受“统一性”人文素质教育时,并不会产生与文科专业学生一样的共鸣,如果不能够将其区分开来并有针对性地结合其专业优势进行引导,势必不能达到理想的教育目的。

3.2 传统依托政治理论或者社会科学的人文教育并不能真正意义上培养人文精神

为了培养学生的人文精神,理工科院校驾轻就熟的思路往往是以思想政治理论课或社会科学学科教学为依托。但是这却存在着一个悖论:传统的思想政治理论教育模式,既是一种可贵的资源,也会因受它过重的意识形态色彩,传统的思维惯性以及学术深度广度的局限,加之这些内容可能因缺少怀疑和批评等人文精神要素,限制了学生的“主体间理解”。比如,政治理论课要求的高度统一性与人文精神的形成需要注重自由争鸣的宽松氛围之间就存在很大的矛盾。

3.3 对人文素质教育的理解过于肤浅

当前人文素质教育多以开设人文课程、阅读人文书籍、开展人文讲座等方式实施,这些固然都是人文素质建设的应有之义,但大多偏重于教师在课堂上的讲授,流于形式,因而也就难以起到促使学生内化的作用。事实上,人文素质是一个人成其为人(社会意义而非生理意义上的人)和发展为人才的内在品质,其内核是人文精神,是在历史中形成和发展的由人类优秀文化积淀而成的精神。周金声、彭书雄在《光明日报》撰文指出:发展人文素质就是“学会做人”,做一个有良知的人,一个有智慧的人,一个有修养的人。笔者认为,这也许才是人文素质教育的真谛所在。

3.4 仅注重知识的继承性,忽视学科之间的实践性联系

不少理工科院校增设了文、史、哲、艺等课程,但所开的课程多限于静止的知识传授和知识体系的构建。实际上,随着科技的发展和现代社会结构日益复杂,许多综合性的问题单靠理工科学或人文科学已无法解决,这也是理工科院校人文教育在当代应担的责任。人文教育必须根植于现实的社会文化土壤,在与政治、经济、文化的互动过程中寻找生长点和发展空间。同时,许多自然科学的概念和命题也引入人文科学领域,如信息反馈、控制等概念与方法日益渗入人文科学。因此,在理工科院校开展人文教育,既要注重继承,更要注重实践性应用,并在实践应用中丰富和发展人文科学。

4 理工科院校如何通过校园文化建设促进人文精神的培养

校园文化不仅仅包括学校历史、形象标志建筑、校园环境、活动仪式,也包括管理制度、校风学风、师生关系、办学思想、生活方式等。要培养理工科大学生的人文精神,高等院校的理工科教育就要努力制造一个综合人文环境,形成浓厚的人文精神氛围,这就需要从以下几个层面出发,通过校园文化来促进理工科大学生的人文品质的培养和人文精神的确立。

4.1 构建高校文化管理模式,确立科学与人文相契合的校园文化建设思路

文化管理作为一种相对先进的学校管理模式,可极大地调动全体教师的工作积极性和创造性,增强教师的凝聚力。在实施文化管理的过程中,学校可结合具有本校特色的优秀校园文化确定合理的行为准则和文化制度规范,引导教师的精神风貌和工作作风。

同时,高校的办学理念对校园文化建设总体思路的形成产生关键性的影响。学校不能仅仅只教给学生实际有用的知识,不能仅仅提供就业准备,更为重要的是教给学生文化观念和伦理道德规范。高校要紧密结合学校的办学目标、学科特点、历史传统等实际情况,逐步形成科学精神和人文精神相结合、素质教育与专业教育相统一的校园文化建设思路,从而促进校园文化健康、和谐、持续地发展。

4.2 优化专业教师知识结构及转变观念问题

在实施人文教育中,离不开优质资源和适当的方法。因此,除大力加强人文学科师资队伍建设外,提高理工学科教师的人文素质是培养理工科大学生人文素质的重要基础和前提。专业教师要转变人文素质教育是人文、社会学科专职教师职责的观念,将人文教育的观念与任务融合到专业教育中去,同时让专门的人文课堂教育与校园文化的第二课堂教育有机结合,促进形成专业教师与人文学科教师的互动、课内与课外互动。

4.3 加强校园文化平台建设

首先是网络教育平台建设。高校应充分利用校园网络这个与学生生活密切相关的先决条件和优势,如在BBS论坛中设立人文艺术欣赏讨论区、教育资源共享区、师生互动交流区等,改善现有的教学方式,逐步建立起以主流文化为导向、多元文化为依托的人文教育阵地。

其次是学校社团建设。通过各种形式的学术讲座、演出、实践活动,不仅可以极大地丰富大学生课余文化生活,也能增强学生的团体意识和集体荣誉感,是人文教育的一个有力表现。因此,以培养学生人文精神为目的是社团建设和贯彻的宗旨。

再次,加强校园文化基础设施建设。比如建立一批反映文、史、哲、艺术成就的主题雕塑,建立人文博物馆等,运用这些人文景观和设施向全校师生传递人文精神。又比如建立大学生文化活动中心等基本活动场所,作为举行人文科技讲座、报告会,开展有关活动、比赛、表演和举办展览等的重要基地。再比如创造整洁、优美、大方的校园环境,为学生创造一个良好的学习和生活环境。

此外还要加强人文教育的软件建设。在理工科大学中,除了历史岁月的沉积,更需要文化赋予校园更多的精神内涵。理工科学生对于数字、公式、图形的反应是敏锐的,但对文化、思想、情感等事物的理解和感受能力较弱。人文素质教育是在对学生不断的启迪、熏染中进行的,营造一种持久的精神氛围至关重要。同时,加强对各学科的人文渗透,把模式化、程序化的课程变得有思想性、趣味性,逐步转变学生的思维方式,主动汲取人文知识。

4.4 将理工科与人文学科在精神层面进行融合

从深层次上看,人文素质更多的体现形式只是一种内化的精神价值,它的内涵隐含于各学科之内、萦绕于各学科之间、萦绕于社会交往之中,在纯粹的理工学科内也不无它的存在。我们认为促进理工科教育与人文精神相融合的关键是让学生在自己所学的专业里也能明显感受到人文关怀的力量,进而了解、理解人文关怀与自然科学精神之间融会贯通的相容关系。当学生通过这种自然融合的训练,开始匡正、限制自己受传统的实用主义思想意识、功利化的学习心态影响时,他们求真求实的自我意识和以人为本的人文精神也就开始萌生了。

4.5 结合理工科专业优势,通过社会实践活动拓展人文教育领域

生产实践活动是精神产生的源泉,人的精神也最终通过生产实践来体现。因此,将学生社会实践活动导入校园文化建设,使学生通过有效的实践活动,激发其内在的精神需求,使其有意识地提升自己的人文精神,这是提升人文教育效果的有效途径。为此,高校要努力加大经费投入,更加重视实践教育环节,有计划、有目的地组织大学生深入社会、深入生活,通过一系列的社会实践活动,使大学生在耳闻目睹中激发其内在的精神需求,亲身感知和体验人文精神。

[1]周长春.江苏省理工科大学生人文社会科学知识测试分析报告[J].中国高教研究,2007,(12).

[2]姜键.理工科大学生人文素质教育的现状、问题及对策[J].长春工业大学学报,2009,(6).

[3]黄俊伟,张华玲.谈工程教育与人文精神培养“一体化”融合的实现机制[J].中国高教研究,2003,(5).

[4]冯军.我国理工科院校人文教育的误区[J].高等工程教育研究,2005,(5).

责任编辑 周丁力

On the Campus Culture to Cultivate the Humanistic Spirit in Colleges of Science and Engineering

LI Siyu,PENG Yuliang

(Maritime College,Chongqing Jiaotong University,Chongqing 400074,China)

Since one decade ago,the concept of quality education was established.However,nowadays,according to the phenomenon that the condition of the humanistic qualities is still poor in the colleges of science and technology,we are yet disappointed by the effects of the humanistic quality education.A few improvements for the concept of humanistic education have been done,which is still not enough.This paper intends to discuss the methods of advancing the concept of humanistic education on the review of the generations and the researches of the system of humanistic education.Based on the right position of humanistic quality education,the courses of humanistic quality education,and the transitional pattern of the humanistic quality education,it is possible to make the feasible strategies for the cultivation of humanistic spirits in the colleges of science and technology in the manner of construction of campus culture.

humanistic spirits;colleges of science and technology;campus culture

G646

A

1674-5787(2011)01-0125-03

2010-11-18

李思雨(1984—),女,四川南充人,硕士研究生,重庆交通大学航海学院,助教,主要从事课程与教学论方向研究;彭语良(1980—),男,四川普格人,硕士研究生,讲师,重庆邮电大学基建后勤处工作,主要从事思想政治教育研究。