浅议海洋新能源的开发现状、发展前景及应注意的几个问题

2011-11-06杨瑾

杨 瑾

(山东社会科学院海洋经济研究所 青岛 266071)

浅议海洋新能源的开发现状、发展前景及应注意的几个问题

杨 瑾

(山东社会科学院海洋经济研究所 青岛 266071)

开发海洋新能源是社会经济可持续发展的需要。文章通过叙述了国内外海洋新能源的开发进展状况及对其前景的分析,提出了我国应加大海洋风电场的建设和建设海洋风电场应注意的几个问题。

海洋新能源;波浪能;潮汐发电;海上风电

近年来,曾支撑20世纪人类文明高速发展的以石油、煤炭和天然气为主的石化能源出现了前所未有的危机,除其储藏量不断减少外,更严重的是科学研究发现,石化能源在使用后产生的二氧化碳气体作为温室效应气体排放到大气中后,人为地导致了全球变暖,引发了人们对未来社会发展动力来源的广泛关注和思考。因此,新能源的开发有可能成为未来最重要的经济增长引擎,成为最有创造就业和财富能力的新经济支柱。

1 海洋新能源的种类及开发现状

海洋面积占地球总面积的70.8%,一望无际的汪洋大海不仅为人类提供航运、水产和丰富的矿藏,而且还蕴藏着巨大的能量。海洋新能源是指依附在海水中的可再生能源,如潮汐能、波浪能、风能、海流潮流能和温差能等。据估计,全球海洋能的蕴藏量大约是776亿k W。

1.1 海洋潮汐能的开发现状

潮汐能发电是利用海水涨、落潮的能量转变为电能。潮汐能发电是在海洋能中发展最早、规模最大和技术最成熟的一种。19世纪末和20世纪初人们就开始研究利用潮汐发电,1913年法国建成了世界第一座实验性潮汐发电站。目前世界上潮汐发电的设备日臻完善、技术日趋成熟,将潮汐发电于电网并网的经济可行性得到证明,美国、日本和英国等国家正积极建设经济性完好的大型潮汐发电站。

我国海洋能开发已有近几十年的历史,迄今已建成潮汐电站8座,但是现有潮汐电站整体规模和单位容量还很小,单位千瓦造价高于常规水电站。自1985年起,华东地区的浙江、福建对几个万千瓦级潮汐电站址进行了考察、勘测和规划设计并做了可行性研究等大量的前期准备工作。由于技术水平方面的原因,目前我国现仍停留于小型潮汐电站水平上,尚不能制造新型5 000 k W以上适于潮汐发电的高效能机组,从而使潮汐发电的单千瓦造价仍略高于常规能源。目前存在的关键问题是:中型潮汐电站水轮发电机组技术问题没有完全解决;水轮发电机组尚未定型标准化;海水工程建筑物的施工技术还比较落后。如果解决了这些问题,潮汐能将是华东地区的一个重要补充能源。

1.2 海洋波浪能开发现状

波浪能发电是利用海面波浪的垂直运动、水平运动和海浪中水的压力变化产生的能量发电。波浪发电装置的原理、结构均较简单,因而不仅经济且效果显著。1910年,法国人波拉岁奎第一次成功地进行了海洋波浪能的发电试验,并获得了1千万电力。从国际上看,波力发电技术已日趋成熟,正向实用化、商业化发展。从经济性方面看,将海洋波浪能发电用于岛屿上、航标灯上或结合防波堤工程,效益是肯定的。

我国拥有辽阔的海域,海岸线漫长,波浪能十分丰富,每年平均浪高2 m、波长1 m的时间可达6 000 h左右。据统计,波浪能量可达1.7亿k W,其可利用的资源达1.3亿k W。近10年来,我国波力发电装置的研究取得了一定的成果,研究成功航标灯用波力发电装置已达实用阶段,航标灯是确保航海安全的关键助航设施之一。航标灯用波浪发电装置可就地取能,不需补给电源,工作可靠,不但改善助航条件,且可节省航标管理费用。我国生产的BD型波力发电装置已接近国际先进水平,可与日本和英国同类产品相竞争。在广东大万山岛上建设的装机容量8 k W的震荡水柱式波力试验电站于1990年投入运行,此电站由于规模太小,每千瓦造价近万元。因此,经济上达不到实用阶段。2000年,我国首座岸式波力发电工业示范电站广东汕尾100 k W岸式波力电站建成,通过输变电路并入100千伏的电压电网供使用,标志着我国海洋波力发电技术已达到实用化水平和推广应用条件[1]。我国对其他岸式波力发电装置的形式,如聚能波流式和摆式还在进行可行性研究阶段。

1.3 海洋风能的开发现状

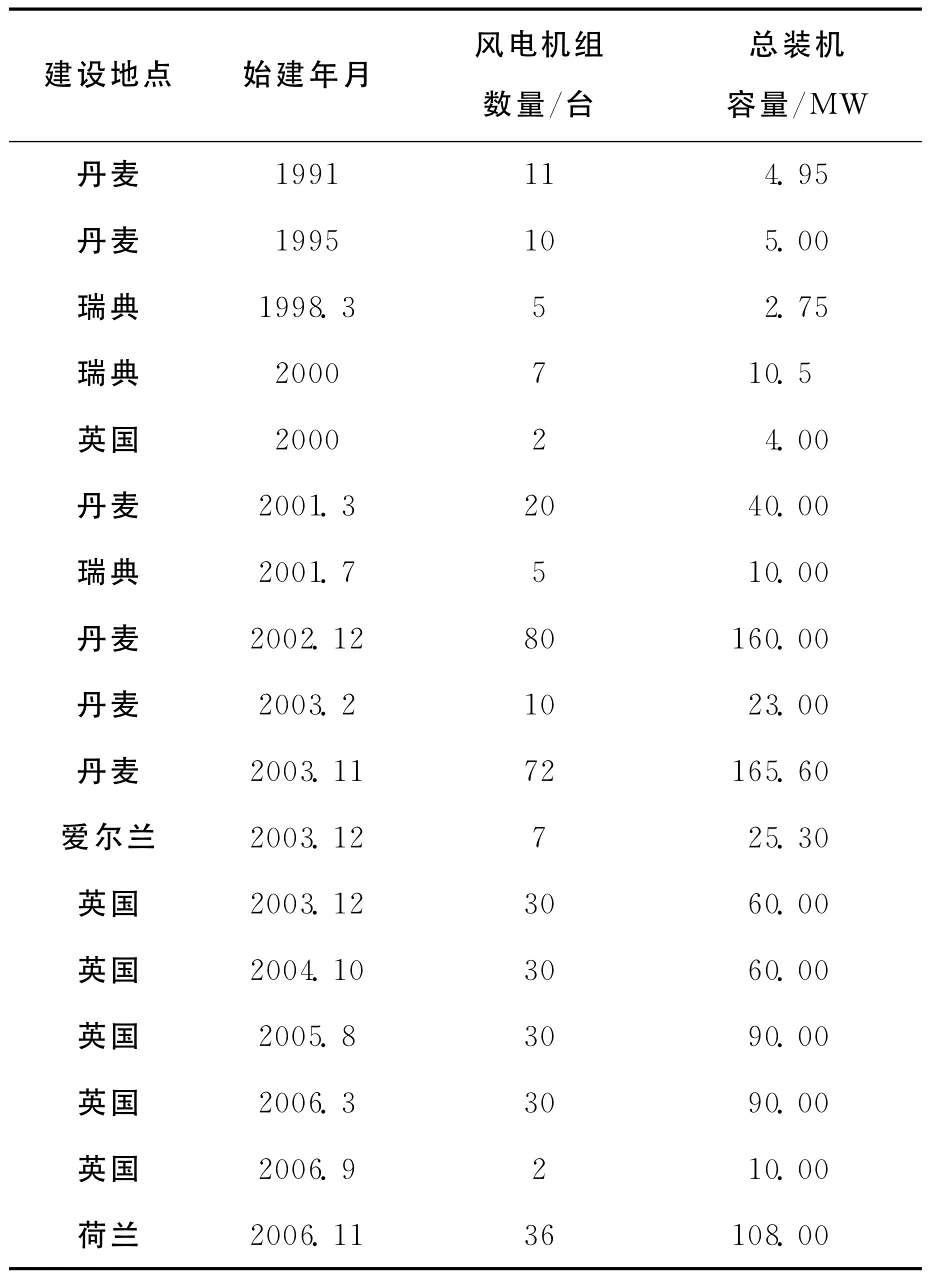

人类对风能的开发历史十分悠久,早在公元前4000年的埃及就已经有风车出现。1977年,德国在著名的风谷——石勒苏益格-荷尔斯泰因州的布隆坡特尔建造了一个世界上最大的发电风车。目前,风能已成为开发最广、发展速度最快的新能源之一。据统计全球风力发电的平均年增长率达26.1%,而海上风电具有突出的风力优势,海上风电多指水深10 m左右的近海风电,它以其不占用土地,对环境影响较少,且风电机组单机容量更大,年利用小时数更高等特点,受到了世界各国的广泛关注,其发展前景颇为乐观。自1991年丹麦兴建世界上第一个海上风电场以来,欧洲海上风电装机容量不断增加、技术水平不断提高。进入20世纪,德国、丹麦、瑞典、荷兰和英国等共建成22座海上电风场。截至2008年年底,欧盟海上风电装机容量已达到1 471 MW,占全球总量的99%,目前已经在全球同行中处于遥遥领先的地位。欧洲17座离岸1 km以外的建成或在建风电场见表1。

表1 欧洲17座离岸1 km以外的建成或在建风电场

中国的海上风电产业也已经稳步起航,2007年11月3日,由金风科技生产制造的1.5 MW直驱式海上风力发电机组在渤海湾正式并网发电,这是我国首台海上风力发电机组。我国的海上风电产业近几年建成的有:上海东海大桥10万k W海上风电场,所发电能将通过海底电缆输送回陆地。正在建设的海上风电场有:由中国海洋石油总公司总投资约210亿元,规划总装机容量110万k W的山东威海风电场。该风电场于2010年10月开始一期建设,计划10年内完工。列入规划的有:广东宝新能源公司投资200亿元的陆丰甲湖湾(海上)风电场项目,该项目设计发电量1 250 MW。规划建设中的海上风电场还有:江苏东如20万k W海上风电场、河北黄骅100万k W海上风电场等。

海洋其他能源(如海流潮流能、温差能及盐差能)的开发利用情况,目前只有美国、日本、法国和英国等少数几个国家在开发研究当中或只有中、小规模的建设运行。

2 海洋新能源的开发前景

在发展替代能源和应对气候变化大潮的推动下,世界各国纷纷加大对海洋新能源的开发投入。相比之下潮汐能、波浪能等开发受到一些技术、成本、区域性的限制目前只有少数几个国家在开发使用。如,日本的一座海洋波能发电厂已运行8年,电厂的发电成本虽高于其他发电方式,但对于边远岛屿来说,可节省电力传输等投资费用。比较容易获得的是海洋风能,今后海上风电产业会迅速成长、壮大。在海上建设风电场是目前欧洲风能行业提出的重大战略之一,海上风能也是欧洲持续开发风能的关键领域。为了发展海上风电,欧盟决定建设环大西洋欧洲沿岸的海底电缆网,为海上风电的输送和调度提供基础条件和保障设施,这一项目现已经进入勘探设计阶段。在风能资源普查方面,欧盟结合海上风电开发,开始绘制统一的海上风能资源图,这些措施为风能资源的开发利用提供了基本的数据支持。欧盟每年提供大约3亿欧元的研发经费支持包括风电在内的可再生能源技术研发,同时欧盟成员国也提供一定的经费支持风电技术的研发和创新。2007年12月欧洲风能协会在柏林举行为期4天的海上风能关键问题会议提出:为了实现到2020年欧盟总能源供应的20%来自于可再生能源的目标,需要充分利用海上风电场的巨大潜力。风能虽然对大多数国家而言还不是主要的能源,但在1999—2005年已经成长了4倍以上。据欧洲风能协会预测,到2010年,海上风电将会达到1 000万k W,2020年达到7 000万k W,发展前景十分广阔。

风力发电之所以发展如此强劲,是由于风力发电不仅在环保方面独具优势,在经济上、技术上也相当可行。尽管从表面上看起来风力发电比用煤炭发电要贵,但这没有考虑污染的成本。如果从世界环境和资源的角度看,风电的效益明显。作为一种清洁能源,风能利用受到了各国政府的重视,在风能装置的制造,技术研发等方面都投入了非常大的精力和资金,为风能技术的发展注入了新的活力,使风能装置制造工艺的其他方面都有所进步。

我国“十一五”规划中就指出,我国必须加快转变经济增长方式以应对能源的短缺,在节约利用常规能源的同时大力应用新技术开发新能源,成为能源利用的必经之路。据统计,我国电力工业排放占全国排放的50%。要实现减排、低碳的目标,必须加快能源结构调整。到2015年新能源和可再生能源产业潜在产值可达1 000亿元人民币,这就成为各种新能源产业取得好业绩的最大保障。根据相关数据,我国陆地10 m高风能技术可开发量为2.5亿k W,海上风能技术可开发量为7.5亿k W,是陆地上的3倍多,并且海上的风力品质更优,可以达到3 000~3 500 h/a,而陆地上每年发电只能达到2 000~2 500 h/a。海上风力资源丰富,更大单机容量机组的安装比陆上更容易实现。从长远来看,海上丰富的风能资源和当今技术的可行性,预示着海上风电将成为一个迅速发展的市场。我国海上风能资源主要分布在经济发达、电网结构较强、又缺乏常规能源的东南沿海地区,开发建设海上风电场,是缓解该地区能源环境压力、促进当地经济社会可持续发展的有效措施。因此,风力发电场正从内陆及大陆沿海逐步向海上发展,海上风能将成为我国风能未来发展方向和制高点。

2020年前,我国将在沿海地区江苏南通、盐城,上海,山东鲁北和浙江杭州等海湾,重点建设几个百万千瓦级大型海上风电基地,并初步形成江苏、山东沿海千万千瓦级风电基地。每千万千万瓦级风电场的建成,若按照3 000 h的年发电能力计算,可减排二氧化碳2 000万t/a。

3 目前我国发展海上风电需注意的几个问题

海上风电行业的前景虽然广阔,但要实现这一清洁能源的顺利发展还需注意以下几个问题。

(1)我国尚处在经济发展中国家,与发达国家相比有着很大差距。发展新能源经济,要借鉴和吸取国际经验,进行目标引导、政策激励、产业扶持和资金支持。坚持开发利用与经济、社会和环境相协调,市场开发与产业发展互相促进,近期开发利用与长期技术储备相结合,政策激励与市场机制相结合的原则,按照总体规划、分类实施、突出重点、技术创新、滚动发展的思路,挖掘新能源资源优势,加快海上风电新能源产业的发展。

(2)风力发电的并网使用,至今是世界性难题。另外,电网连接困难的障碍所牵扯出的费用问题以及开发与运行维护费用等,都成为阻碍海上风电场发展的因素。要发挥政府的职权、职能作用,合理安排协调。制定风电建设的优惠政策,调动各方面的积极性,大力发展风电,建议按发电成本加还本付息、合理利润的原则确定上网电价。风电价格实行动态管理,每年进行核算和调整,使各方面保持发展风电的积极性。

(3)我国风电设备制造虽然已基本形成生产体系,但产品仍有不少技术缺陷,造成的控制失灵、整机倒塌和叶片断裂等事故都发生过。这说明我国风电设备制造存在着技术不成熟的现象。我国的风电专家表示:我们是风电制造大国,但远远不是设计与研发大国,必须掌握关键技术和自主知识产权,建立整个风电发展产业链的科技支撑体系。我国在风电领域应加强自主创新能力和基础研发能力。

(4)目前制约风电应用的主要瓶颈之一在于大规模储能技术的掣肘。鉴于风力发电的波动性较强,研究开发大规模储能技术和能量转换技术,是发展风电的当务之急。目前,储能技术主要有以下几种:抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能、超导储能、电容储能、超级电容器储能、蓄电池储能和氢储能等。在国外,最常见的能量存储方法是建设抽水蓄能电站。主要是在风力强劲而用户需求较低的情况下,利用风力发电机输出的电能蓄水;当需要电力的时候,再利用水轮机发电。大力发展抽水蓄能电站在我国不但十分必要,也是完全可行的[2]。另外,蓄电池储能、氢储能也是有可以开发应用价值的有效储能方式。

(5)由于海上风能并不稳定,如何有效利用海风电力也是需要综合考虑的问题,解决这一问题需要发展相关产业。我国有关部门的专家提出将大规模风电直接用于高耗能产业的设想,并于2009年3月在清华大学完成概念性试验,取得了一定的成果。就是将非并网风电在网电的适度补充下可用于电解铝等的正常生产,风电用量至少可占到81%。这样可以将海上风电力发电集中供给氯碱、盐化工、冶金、非金属原料深加工和海水淡化等高耗能产业,打破风电非并网使用的瓶颈,对区域经济的发展会很有意义。

(6)随着未来几年各地风电场的迅猛发展,应做到发电、并网和消纳等的全盘考虑,为避免浪费和发电低效率的现象有专家建议,应当以“发电量”作为风电发展的标尺,而不是“装机数量”。

目前,我国新能源产业发展仍处在初步发展阶段,政府不仅要有支持新能源开发利用的意向和规划,还需尽早着手实施有力的推动措施,抓紧制定合理的价格补偿机制和直接的财政补贴机制,建立健全支持新能源发展的财税政策体系和风险分担机制。同时,应尽早将新能源经济发展的需要纳入基础设施建设规划,为新能源经济的发展壮大提供强有力的基础保障。

[1] 孙冰,李颖.海洋经济学[M].哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2005:188-190.

[2] 黄抗生.开拓中国特色风电之路[N].人民日报(海外版),2010-03-27(A3).