对迈克尔逊——莫雷实验的新解释

2011-11-06叶波

叶 波

对迈克尔逊

——莫雷实验的新解释

叶 波

在物理学史上,迈克尔逊——莫雷试验是一个转折点。迈克尔逊为了证明以太的存在精心设计了一个用光的干涉来探测以太漂移的试验。

人们认为,我们周围的空间中存在着一种称为以太的物质,它是光的媒介。光行差现象证明了以太相对太阳静止,地球以30公里/秒的速度在以太中运动。为了能捕捉到这种以太漂移,迈克尔逊把干涉仪固定在地球上,他认为干涉仪两条干涉臂上的光除了以光速在干涉臂上运动外,还会随地球一起以30公里/秒的速度在以太中运动。他根据以太对光来说是流体和干涉仪试验中的具体参数,计算出在试验过程中,只要将干涉仪转动90度,屏幕上光的干涉条纹会移动0.4个条纹。但试验的结果是干涉条纹没有任何移动,后经多次重复试验结果仍然相同,后来把这个没有条纹移动的现象称为“零结果”。并认为这一结果否定了以太漂移,否定了“以太风”。以太风不存在,以太当然也就不存在了。

试验结果在当时物理学界激起轩然大波。被开尔文称为当时物理学上空两朵乌云之一。

否定了以太也就是否定了电磁理论所要求的菲涅耳的静止以太说,这就使电磁学的基础受到了冲击。零结果使洛仑兹极为困惑,一再追问:“在迈克尔逊先生的实验中,迄今还会有一些仍被看漏的地方吗?”在这种无可奈何的背景下,为了挽救以太理论,他提出了长度收缩假设。

洛仑兹设想,观察者相对于以太以一定速度运动时,长度在运动方向上发生收缩(,而在运动垂直方向上不发生收缩。这就刚好抵消了不同方向上光速差异造成的干涉条纹的移动,于是洛仑兹就在不抛弃以太概念的前提下解释了迈克尔逊——莫雷实验的零结果。

莫雷和密勒在开尔文的敦促下,为了检验洛仑兹的收缩假设,于1904年做了一套钢制的不等臂干涉仪进行试验。它做工精细,调节方便,光路达64米,灵敏度有了新的提高。然而,实验结果比1887年迈克尔逊和莫雷所得更接近于零。由于不等臂干涉仪能测量到洛仑兹收缩(干涉条纹会移动),这就是说,洛仑兹收缩假设没有得到实验的证实,而是被试验所否定。

为了挽救以太,长度收缩说是唯一的吗?不是,还有一种更好的理论,那就是波动介质变硬说。

人们普遍认为:固体永远是固体,流体永远是流体。但是这个成见对波的传播来说并不成立。

波实际上是由一种往复振动形成的。往复振动时,介质的受力是交变的,当交变力的频率太快,介质向一个方向受力运动后,几乎马上又要受同样大的力向相反方向运动,介质因惯性的缘故根本就来不及作这样的运动。于是,流体介质的微粒象固体分子一样只在平衡位置振动而传播波。此时传播波的地方的介质的流动性自动消失了,或者说此时传播波的地方的介质变硬了。所谓的“硬”,实际上是指介质分子活动范围小到和固体分子活动范围一样。波在流体介质中的传播就变成像在固体中传播一样。由于波在固体中的传播速度要比在液体中快得多,所以只要波的频率足够大,波在流体介质中的传播速度就可以和在固体介质中一样快。这就是波动介质变硬说。

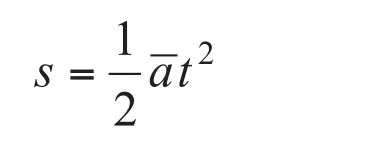

假设波在正半周的平均作用力是不变的,在此力作用下介质作初速为0的匀加速运动。其移动的距离(等效于在交变力作用下移动的距离):

通常情况下,声音在水中的传播速度为1450米/秒,但20多年前人们惊奇地发现,当超声波频率达到几个特(1特=1012)赫兹时,它在水中的传播速度竟增加了2倍多。

声波在冰中的速度约为3160米/秒,这正好是1450米/秒的2倍多。也就是说,频率达到几个特的超声波在水中的传播速度象低频超声波在固体冰中的传播速度一样。于是我们可以认为水对频率达到几个T的超声波传播的地方变得象冰一样硬。

要注意的是:波动介质变硬说是介质在传播波而且波的频率很高的时候表现出的类似固体的一种性质。它不是因为分子间吸引力大而将分子束缚在一起形成固体而变硬,波动介质变硬仅仅对频率很高的波才适用。同时不是在所有地方都变硬,只是在波传播的地方变硬。

由于真空中的以太是传播光的介质,真空中的以太和水一样,是一种流体;光和声音都是波;光的频率又非常之高,频率最小的红光都超过了400特。因此,有理由认为光在真空中以太中的传播类似于频率达到几个特超声波在水中的传播,因为它们的物理本质是一样的。我们就顺理成章地得到这样一个推论:真空中以太对光传播的地方好象固体一样。

一个严重的问题出现了。迈克尔逊是根据以太对光来说是流体的前题来设计他的试验的,以太对光的传播好象固体一样就说明他的前题是错误的,这个试验的所有的具体计算也都是错误的。

如果以太对光的传播的地方好象固体一样,对迈克尔逊——莫雷试验的零结果就可以重新作出如下解释。

从迈克尔逊干涉仪中半反镜中发出的光,是在半反镜中传播后射出的,半反镜无疑是固体;对从半反镜中射出而进入干涉臂中以太的光来说,传播此光的以太又象固体一样。这样一来,半反镜和相连的传光以太就分别是固体和类似于固体,从而它们好象是两种固体连结在一起。而半反镜又是同地球固联在一起,相当于地球和传播此光的以太也是连结在一起。于是,对从半反镜中所发出的光而言,地球和传播此光的“类固体”的以太之间没有相对运动,没有以太漂移,也就没有以太风。光在迈克尔逊干涉仪的水平臂和垂直臂的相同路程上花的时间相同,没有光程差。将迈克尔逊干涉仪转动90度,干涉条纹当然不会有任何移动,试验出现的零结果也就是必然的了。或者简单地说,真空中的以太对光而言是没有以太风的,即使以太对地球而言有以太风,但迈克尔逊——莫雷试验是用光来探测以太风的,这个试验当然是测不到以太风的零结果。

迈克尔逊——莫雷试验令人信服地和漂亮地证明了真空中的以太对光传播的地方好象固体一样。这就是说以太的确是传播光的介质,以太在传播频率很高的光时能“变硬”,也就是证明了以太具有惯性。我们在这里就找到了以太是一种有惯性的物质的确凿证据。所以迈克尔逊——莫雷试验正好证明了以太是一种有惯性的物质,而不是否定它。

波动介质变硬现象由于非常罕见而没有引起人们的重视,迄今为止仅仅发现频率很高的超声波在水中传播这样一个实例。以致这一现象一百多年来没有被人们发现,即使是现在仍然鲜为人知。但它确实用牛顿的波动理论推翻了人们对迈克尔逊——莫雷试验零结果的原有解释,推翻了人们否定以太的结论,这可是一次举足轻重的拨乱反正。

波动介质变硬说认为介质在频率很低的波时是流体,只有在波的频率升高到一定的程度时才表现出类似固体的性质。不同频率的超声波在水中的传播已经证明了这一点。光是频率很高的电磁波,它表现出了类似固体的性质。那么对频率很低的电磁波来说,以太应是一种流体。由于波在固体中的传播速度要比在液体中快得多,因此低频电磁波的速度应就比光速小,人们已经有试验证明了这一点。因此波动介质变硬说是能用试验证明的。更深入的论述请见《电磁波速度与其频率的曲线关系》一文。