原子弹计算机 划时代高科技——世界科技一百年(六)20世纪40年代

2011-11-06王渝生

王渝生

原子弹计算机 划时代高科技

——世界科技一百年(六)20世纪40年代

王渝生

20世纪40年代是科学技术突飞猛进的时代。历时6年(1939-1945)的第二次世界大战,使现代军事科学技术及其相关的核物理学、粒子物理学、半导体物理学和电子技术、计算机技术、自动化技术以及信息论、控制论、系统论等得到飞速的发展,出现了许多划时代的科学发现和技术发明,如1945年原子弹的爆炸、1946年电子计算机的诞生和1948年宇宙热大爆炸模型的提出都是划时代的科技事件。

20世纪40年代,中国科学技术也有长足的发展。1941年潘钟祥提出陆相生油理论;1943年侯德榜改进联合制碱法;1945年陈省身提出示性类概念;1946年钱三强发现铀核三分裂、华罗庚《堆垒素数论》出版;1948年张文裕发现μ子原子。1949年中国科学院在北京正式成立。

1940年

哥德尔证明公理集合论的相容性

1940年,美籍奥地利人,著名数学家、逻辑学家和哲学家哥德尔(Kurt Godel,1906.4.28-1978.1.14)证明公理集合论的相容性。

麦克米伦和艾贝尔森发现第一个超铀元素——镎

1940年,由物理学家麦克米伦(Edwin Mattison McMillan,1907.9.10-1991)和艾贝尔森(Philip Hauge Abelson,1913.4.27-2004.1.8)用中子轰击铀获得半衰期为2.3天的超铀元素镎239Np。

温费尔特和迪克逊首先合成涤纶纤维

1940年,英国人温费尔特(T.R.Whinfield)与狄克逊(J.T.Dickson)首先合成涤纶纤维。1941年进行纺丝,发现具有很好的成纤性能。

1941年

比德尔

塔特姆

比德尔和塔特姆创立“一种基因一种酶”学说

20世纪30年代,生物学家已经确定基因需要酶的帮助才能完成功能,但是,基因和酶到底是什么关系,仍是需要搞清楚的问题。1941年,美国生物学家比德尔(George Wells Beadle,1903.10.22-1989.6.9)和塔特姆(Edward Lawrie Tatum,1909.12.14-1975.11.5)揭开了这个谜。他们认为每个基因控制且仅控制一种酶的形成。这就是著名的“一个基因一种酶”的学说,该学说为遗传学家普遍接受。由于他们的开创性工作,比德尔和塔特姆与莱德伯格分享了1958年的诺贝尔生理学及医学奖。

霍奇金首先测量盘尼西林的结构

英国化学家霍奇金(女)(Dorothy Mary Crowfoot Hodgkin,1910.5.12-1994.7.29)因确定盘尼西林及维他命B12的晶体结构而获得诺贝尔化学奖。

1942年

费米领导建成世界上第一座原子核裂变反应堆

1939年1月,美国物理学家费米(Enrico Fermi,1901.9.29-1954.11.28)听到中子引起铀裂变的消息,马上就直观地设想了原子反应堆的可能性,并开始为它的实现而努力。费米组织了一支研究队伍,对建立原子反应堆问题进行彻底的研究。1942年12月2日,费米的研究组人员全体集合在美国芝加哥大学足球场的一个巨大石墨型反应堆前面。这时由费米发出信号,紧接着从那座埋没在石墨之间的7吨铀燃料构成的巨大反应堆里,控制棒缓慢地被拔了出来,随着计数器发出了咔嚓咔嚓的响声,到控制棒上升到一定程度,计数器的声音响成了一片,这说明连锁反应开始了。这是人类第一次释放并控制了原子能的时刻。

林德布拉德提出密度波概念

1942年,瑞典天文学家林德布拉德(Bertil Lindblad,1895.11.26-1965.6.26)提出了形成旋臂的“密度波”概念,以期克服旋涡星系的形成和维持旋臂的理论困难。后来,林家翘等人于1964年发展了密度波理论,并且探讨星系激波形成恒星的理论。

阿尔文提出太阳系起源的电磁说

1942年,瑞典物理学家阿尔文(Hannes Olf Gosta Alfvén,1908.5.30-1995.4.2)提出,太阳在空间运行过程中穿过一个气体星云,受电磁作用气体已离子化,带电荷原子向内做螺旋运动,形成气体环,随后凝聚成小颗粒,再聚集成行星。

布劳恩制造并试飞成功远程液体火箭V-2

1942年1月,德国火箭专家布劳恩(Wernher von Braun,1912.3.23-1977.6.16)研制的装填有新式火箭推进剂的A-2火箭进行试飞试验。它的速度接近每秒2公里,最大飞行高度可达96公里。为了保证命中精确度,布劳恩给它安上了“眼睛”,将弹体自动引导到预定目标上的自动控制设备。这种新式武器被称为“V-2”。

1942年10月3日,V-2导弹进行第一次试飞。导弹发射后,一瞬间就升到了96公里的高空,然后转弯,在与地面平行方向飞了190公里,在离预定目标4公里处爆炸。试验获得成功。

1943年

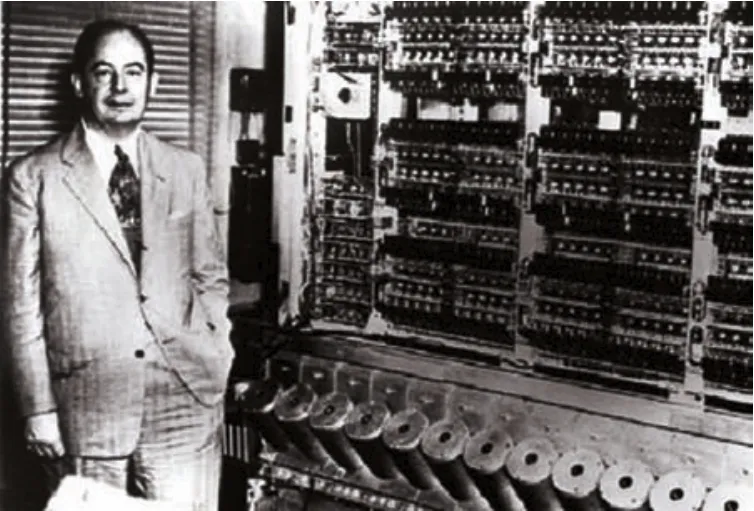

冯·诺依曼和图林创立计算机理论

在计算机理论和研制上贡献卓著者是匈牙利出生的美国数学家冯·诺依曼(John Von Neumann,1903.12.28-1957.2.8)和英国数学家图林(Alan Mathison Turing,1912.6.23-1954.6.7)。前者提出的存储程序——逻辑推演模型使计算机的全部运算成为真正的自动过程,后者于1943年设计制造的一台有600个电子管的破译密码专用计算机很可能是世界上真正的第一台电子计算机。图林在1945年提出的仿真系统思想和1947年提出的自动程序设计思想,开创了思维的机器模拟,即现代人工智能研究的新领域。

图林

冯·诺依曼

海森堡提出粒子相互作用的散射矩阵理论

德国物理学家、矩阵力学的创始者沃纳·海森堡(Werner Heisenberg,1901.12.5-1976.2.1)于1943年提出粒子相互作用的散射矩阵理论。

瓦克斯曼分离出链霉素

1943年,俄国-美国微生物学家瓦克斯曼(W a k s m a n Selman Abraham,1888.7.22-1973.8.16)分离出一种能有效地抵抗革兰氏阴性细菌的抗菌素,并称之为链霉素。

1944年

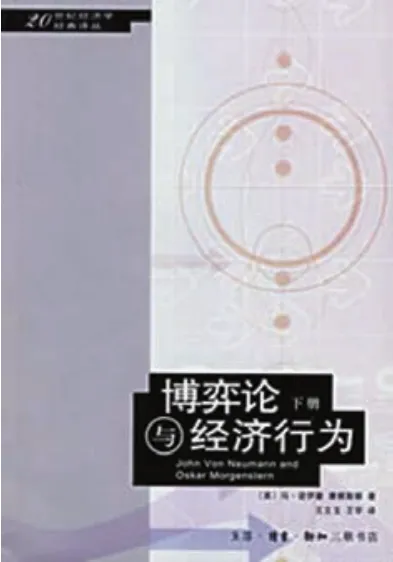

冯·诺伊曼创立对策论

1944年,冯·诺伊曼(John von Neumann,1903.12.28-1957.2.8)和摩根斯特思(O. nstern)合著的《对策论和经济行为》是对策论的奠基性著作。论文包含了对策论的纯粹数学形式的阐述以及对于实际应用的详细说明。这篇论文以及所作的与某些经济理论的基本问题的讨论,引起了对经济行为和某些社会学问题的各种不同研究,时至今日,这已是应用广泛、羽毛日益丰盛的一门数学学科。有些科学家热情颂扬它可能是“20世纪前半期最伟大的科学贡献之一”。

对策论中文版

扎沃伊斯基发现电子的顺磁共振现象

电子顺磁共振首先是由前苏联物理学家扎沃伊斯基(Zavoisky)于1944年从MnCl2、CuCl2等顺磁性盐类发现的。物理学家最初用这种技术研究某些复杂原子的电子结构、晶体结构、偶极矩及分子结构等问题。在此之后化学家根据电子顺磁共振测量结果,阐明了复杂的有机化合物中的化学键和电子密度分布以及与反应机理有关的许多问题。

巴德发现星族

德国天文学家巴德(Wilhelm Heinrich Walter Baade,1893.3.24-1960.6.25)在威尔逊山天文台工作期间,与美国天文学家弗里茨·兹威基和埃德温·哈勃一道合作研究超新星和星系。威尔逊山天文台拥有当时世界上口径最大的100英寸(2.5米)望远镜。巴德利用2.5米望远镜首次在仙女座星系的内部分解出单个恒星。他还提出了星族的概念:一类是年轻的恒星,主要分布在星系的旋臂中,称为星族Ⅰ。另一类是年老的恒星,分布在星系的中央区和晕的球状星团中,称为星族Ⅱ。

施米特提出关于太阳系起源的俘获说——陨星说

1944年,苏联地球物理学家施米特(Smit OU,1891-1956)提出了关于太阳系起源的一种俘获说——陨星说。后来,爱尔兰的埃奇沃思、英国的彭德雷和威廉斯、印度的米特拉各自提出了不同的俘获说。这些学说的共同点都是认为太阳从邻近空间或银河中俘获物质,最终形成了行星系。

魏茨泽克提出太阳系起源的旋涡说

1944年,德国的魏茨泽克(C a r l v o n Weizsacker,1912.6.28-2007.4.28)提出太阳系起源的旋涡说。

艾弗里等实验证明活细胞的遗传物质由DNA组成

1944年,加拿大生物学家艾弗里(Oswald Theodore Avery,1877.10.21-1955.2.20)及其同事研究了S菌株浸出物,证实这种因子是纯粹的脱氧核糖核酸(DNA),并不存在蛋白质。这是一个关键性发展,在此以前,一直认为蛋白质是遗传学的基础,而DNA只是蛋白质的一种不怎么重要的附属品。现在看来DNA才是真正的遗传学基础。但是,由于提纯的DNA之中还有0.02%的蛋白质,还有一些人对DNA是遗传物质提出质疑。这一发现直接导致了对DNA的新的钻研,使克里克和沃森发现了它的结构及其复制方式。

薛定锷发表《生命是什么》提出“遗传密码”概念

物理学家薛定锷(Erwin Schr dinger,1887.8.12-1961.1.4)的《生命是什么》所蕴藏的科学观念对于科学发展的推动远远超过了相应的科学知识本身。在《生命是什么》一书中,薛定锷最先提出遗传密码传递的概念,并且认为这种密码贮存在“非周期性晶体”——具有亚显微结构的染色体纤丝中。薛定锷说,这种贮存着密码的非周期性晶体,正是生命的物质载体。

艾肯等研制成第一台使用继电器的机电式计算机

1944年,美国数学家艾肯(Howard Hathaway Aiken,1900.3.8-1973.3.14)研制成功了一台机电式计算机,它被命名为自动顺序控制计算器MARK-Ⅰ。1947年,艾肯又研制出运算速度更快的机电式计算机MARK-Ⅱ。到1949年,由于当时电子管技术已取得重大进步,于是艾肯研制出采用电子管的计算机MARK。从此,在计算机技术上存在着两条发展道路。一条是各种台式机械和较大机械式计算机的发展道路;另一条是采用继电器作为计算机电路元件的发展道路。后来建立在电子管和晶体管之类电子元件基础上的计算机正是受益于这两条发展道路。

1945年

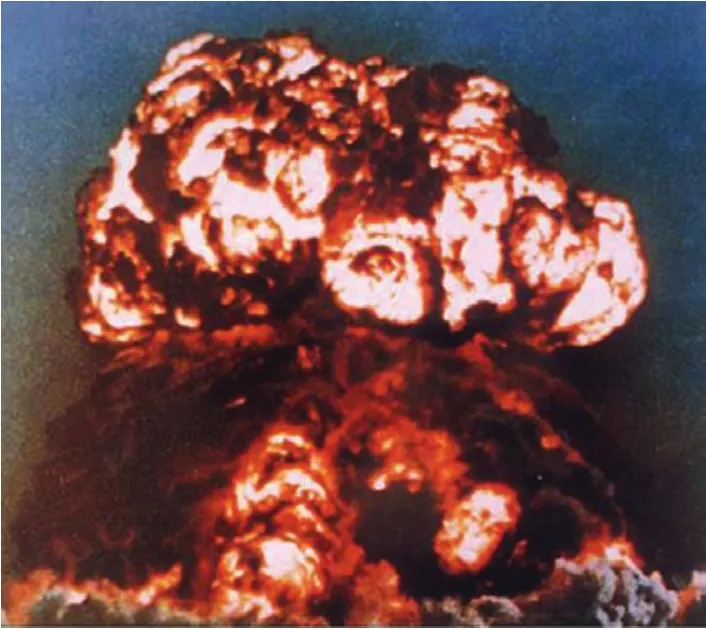

第一颗原子弹爆炸

原子能的释放,是20世纪最为激动人心的科学成就。如同原始人学会用火,古代人使用金属工具,近代人发明蒸汽机那样,它使整个人类的生活发生质的飞跃,大大加速社会的进步。不幸的是,原子能的最初实际应用,竟然以毁灭性的杀人武器的形式出现。美国自1942年9月开始执行研制原子武器的庞大计划“曼哈顿工程”,历时3年,动员了15万人,耗资20亿美元,由物理学家费米领导,于1942年10月开始在芝加哥大学建造高6米的核反应堆,12月2日开始运行,使人类第一次实现,自持链式核反应,开创了可控核能释放的历史;在物理学家奥本海默的领导下,1943年3月在新墨西哥州建立了原子弹设计和试制工作的实验室,1945年7月16日爆炸成功了第一颗原子弹,其爆炸力相当于2万吨TNT炸药;8月6日美国在日本广岛上空爆炸了一颗铀弹,炸毁了这个有30万人口的城市60%的建筑物,使7万多人当场死亡,近7万人受伤;三天后,8月9日又在长崎投下一颗钚弹,使这个山谷城市有近一半的建筑物被摧毁,3万多人死亡,6万多人受伤。

泡利因提出不相容原理获诺贝尔物理学奖

美籍奥地利科学家泡利(Wolfgang Ernst Pauli,1900.4.25-1958.12.15)因提出不相容原理获得1945年诺贝尔物理学奖。不相容原理指在原子中不能容纳运动状态完全相同的电子。又称泡利原理。一个原子中不可能有电子层、电子亚层、电子云伸展方向和自旋方向完全相同的两个电子。

施瓦茨发展广义函数理论

法国数学家施瓦茨(Hermann Amandus Schwarz,1843.1.25-1921.11.30)的主要贡献是创立了广义函数(分布)论。这一理论现已成为泛函分析的重要分支,也是研究现代数学特别是分析数学的有力工具。1945年,施瓦茨在前人的大量研究工作的基础上,建立了广义函数的完整理论。这一理论不仅提供了用于数学物理的形式方法的数学基础,而且给出了微分方程和傅立叶变换的新的有力工具。施瓦茨在偏微分方程和概率论等方面也做出了许多贡献。专著有《分布论》(即《广义函数论》,Ⅰ,1950;Ⅱ,1951;修订本,1966)和《物理科学中的数学》(修订版,1966)等。

英国帝国化学工业曼彻斯特实验室发现抗疟疾的特效药——“白乐君”

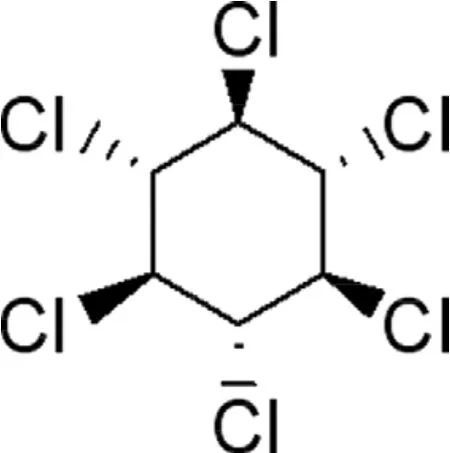

1945年,在帝国化学工业的曼彻斯特实验室里发现一种抗疟疾的特效药,名为“白乐君”(Paludrine)。经研究,一种能杀昆虫而人畜无害,名叫六氯化苯(即六六六)的杀虫药制备成功了。

冯·诺依曼首次提出程序存储计算机的设计方案——EDVAC方案

1945年,冯·诺依曼(John Von Neumann,1903.12.28-1957.2.8)以“关于EDVAC的报告草案”为题,起草了长达101页的总结报告。报告广泛而具体地介绍了制造电子计算机和程序设计的新思想。这份报告是计算机发展史上一个划时代的文献,它向世界宣告:电子计算机的时代开始了。

EDVAC方案明确奠定了新机器由五个部分组成,包括:运算器、逻辑控制装置、存储器、输入和输出设备,并描述了这五部分的职能和相互关系。报告中,诺伊曼对EDVAC中的两大设计思想作了进一步的论证,为计算机的设计树立了一座里程碑。

设计思想之一是二进制,他根据电子元件双稳工作的特点,建议在电子计算机中采用二进制。报告提到了二进制的优点,并预言,二进制的采用将大大简化机器的逻辑线路。

1946年

电子计算机诞生

电子技术的发展是新兴技术的基础和关键,而电子计算机的发明则是人类社会继蒸汽机革命、电力革命之后的第三次技术革命——信息革命的标志。

由美国36岁的工程师真希利和24岁的硕士研究生埃克利于1943年6月开始试制的世界上第一台电子计算机,于1945年底宣告竣工,1946年2月15日举行正式的揭幕典礼。这台计算机是一个庞然大物,重30吨,占地面积167平方米,耗电高达150千瓦。它与当时已有的机电(电动——机械式)计算机相比,因其采用了电子线路来执行算术运算、逻辑运算和储存信息,计算速度提高了1000倍,在计算机历史上开创了一个新的纪元。

学术界公认,电子计算机的理论和模型是由英国数学家图灵在此前10年即1936年发表的一篇论文“论可计算数及其在判定问题中的应用”中奠定了基础的。

计算机延长了人脑的功能,并在一定程度上物化、放大了人类的智力。

阿尔瓦雷茨

阿尔瓦雷茨制成第一台质子直线加速器

二战期间,美国物理学家阿尔瓦雷茨(Luis Walter Alvarez,1911.6.13-1988.9.1)和汉森分别研制成功第一台质子驻波直线加速器和电子行波直线加速器,为直线加速器的发展奠定了基础。

布洛赫和珀塞尔发现核磁共振

分子束磁共振方法在1945-1946年间又取得了突破性的进展,这就是通过磁共振的精密测量,发现了核磁共振,为此,美国加利福尼亚州斯坦福大学的布洛赫(Felix Bloch,1905.10.23-1983.9.10)和马萨诸塞州坎伯利基哈佛大学的珀塞尔(Edward putcell,1912-1997)共获1952年诺贝尔物理学奖。

布洛赫

匈牙利和美国首次观测到月球的雷达回波

雷达天文学创始于20世纪30年代,当时研究的是高层大气、流星轨迹和极光。1946年在匈牙利和美国首次接收到月球的雷达回波。这是大气层外天体的第一个回波信号。1961年,在金星离地球最近时,接收到它的雷达回波。自1965年以后,即使金星和水星离地球最远时,也能做到有成效的雷达天文观测。

1947年

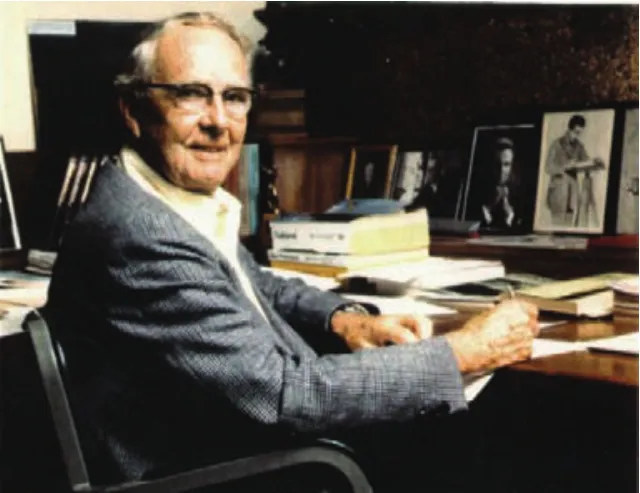

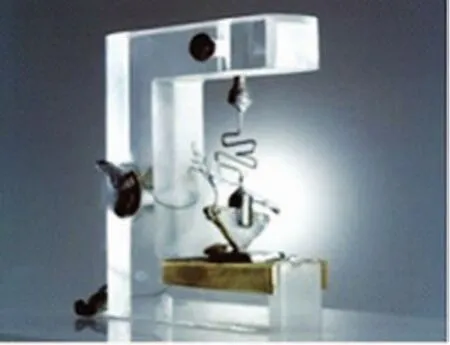

晶体管诞生

1947年,美国物理学家肖克莱(Shockley William Bradford,1910.2.13-1989.8.12.)、巴丁(John Bardeen,1908.5.2-1991.1.30)和布莱顿(Walter Brattain,1902.2.10-1987)在贝尔实验室研制成功了世界上第一只晶体管,在整个半导体器件的发展史上,是一个划时代的突破。半导体,是本世纪最重大的发明之一,也是有史以来改变人类生活的重大事件之一。它所引起的电子技术的革命对人类文明,包括社会的经济、政治、文化和军事等的推动作用之大,在历史上是屈指可数的。

利比提出碳14测定年代法

碳14测年法之父是美国人利比(Willard Frank Libby,1908.12.17-1980),他是个著名的物理化学家、放射化学专家、热原子化学、示踪技术和同位素示踪技术专家。利比在1947年创立了用放射性碳14测定年代的方法,于1960年获诺贝尔化学奖。碳14测年法在考古学中得到了广泛的应用。

耶格尔驾驶第一架突破音障的火箭飞机飞行成功

1947年10月14日,由著名试飞员耶格尔驾驶,X-1首次成功地进行了超音速飞行。它的水平飞行速度超过音速,达到每小时1078千米,约为音速的1.015倍。人类终于首次在水平飞行中超过了音速,长期困扰科学家和工程师的音障难关得以突破。这是一项具有历史意义的伟大成就,标志着航空超音速新时代的开始。

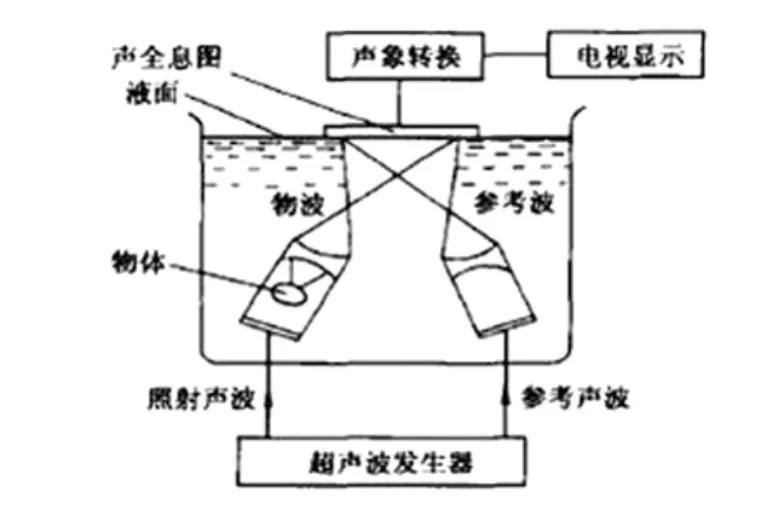

加柏首先提出“全息照相”方法

加柏(Denis Gabor)在光干涉的现象中,找到了解决普通照相缺陷的途径,提出了全息照相的理论。激光解决难题,加柏的方法看来似乎极为简单,但要完全解决拍摄全息照相的难题并非轻而易举,因为当时缺乏理想的单色相干光源。60年代激光的问世,才为全息术提供了理想的相干光源。1963年,在美国密执安大学从事雷达工作的利思和乌巴特尼克斯两个人首先做出了第一张成功的全息照相。

1948年

伽莫夫创立现代宇宙学中的热大爆炸理论

1932年勒梅特首次提出了现代宇宙大爆炸理论:整个宇宙最初聚集在一个“原始原子”中,后来发生了大爆炸,碎片向四面八方散开,形成了宇宙。

1948年,美籍俄国天体物理学家伽莫夫(G.Gamov,1904.3.4-1968.8.20)第一次将广义相对论融入到宇宙理论中,提出了热大爆炸宇宙学模型:宇宙开始于高温、高密度的原始物质,最初的温度超过几十亿度,随着温度的继续下降,宇宙开始膨胀。

“三论”构筑广阔的科学前景

二战以后,通信技术飞速发展,人类面对的消息和情报以指数函数形式增长,自动化程度越来越高,也越来越普及。同通信和自动控制密切相关的信息论、控制论和系统论(统称“三论”)在1948年同时诞生,并迅速发展成为独立的学科,被广泛地应用于自然科学、社会科学的各个领域和人类生产、生活的各个方面,影响极为深刻。

申农创立信息论

所谓信息论,就是利用数学方法,研究信息的计量、传送、变换和储存的一门学科。它的任务在于解决通信上的两个基本问题,既提高传送消息的效能和保证传送消息的完整。在美国贝尔实验室工作的32岁的博士申农(Claude Shannon,1916.4.30-2001.2.24)于1948年发表《通信的数学理论》,奠定了现代信息论的基础,宣告了信息论的诞生。

维纳创立控制论

控制论是把自动调节、通信工程、计算机和计算技术以及神经生理学的病理学等等学科以数学为纽带联系在一起,在这些学科互相渗透的基础上形成的新学科。控制论的奠基人美国科学家维纳(Norbert Wiener,1894.11.26-1964.3.18)于1948年出版《控制论》。

贝塔朗菲创立系统论

1948年,奥地利出生的美国生物学家贝塔朗菲(Ludwig Von Bertalanffy,1901.9.19-1972.6.12)出版了《生命问题》一书,概括论述了一般系统论,描述了系统思想在哲学史上的发展,确立了适用于系统的一般原则,标志这门新兴的逻辑和数学领域的科学的诞生。

信息论、控制论和系统论这三门学科同时诞生,相互交叉,相互影响,它们在发展的过程中则相互问结合得更加紧密。一般认为控制论和系统论正在成为同一门科学,而展望更加完备的“信息——控制——系统”三位一体的科学理论的前景,将会使人类对自然和对自身的认识都出现一个新的飞跃。

邦迪、霍伊尔、哥尔德提出稳恒态学说

费曼提出量子场论图解法

美国著名物理学家费曼(Richard Feynman,1918.5.11-1988.2.15)于40年代发展了用路径积分表达量子振幅的方法,并于1948年提出量子电动力学新的理论形式、计算方法和重正化方法,从而避免了量子电动力学中的发散困难。目前量子场论中的“费曼振幅”、“费曼传播子”、“费曼规则”等均以他的姓氏命名。

为了既保留宇宙膨胀的观念,又回避年龄困难,英国天文学家邦迪、哥尔得和霍伊尔在1948年分别提出了稳恒态宇宙模型。他们认为,宇宙虽然在不断膨胀,但其中的物质密度并不变小,因为有物质不断地凭空产生出来。由于物质密度不变,所以不存在一个宇宙的密集时期,因而也不存在星体的年龄上限问题。

1949年

普里高津提出最小熵产生原理

1949年,普里高津(Ilya Prigogine,1917.1.25-2003.5.28)提出不可逆过程热力学中的最小熵产生原理,以说明宇宙演化中违背热力学第二定律的现象。普里高津后来将他的概念发展为耗散结构理论。这一理论与哈肯的协同学,艾根的超循环理论和突变论共同被称为自组织理论或新三论。新三论成为更为广阔的复杂性科学的组成部分,推进并渐次融入更加开阔和变动不居的后现代科学。

基本粒子物理学诞生

人类对物质微观世界的探索,由于40年代苏、美两国分别建造了可使质子能量高达200兆电子伏的同步回旋加速器,使基本粒子的数目很快增加到了二三十种,至40年代末,一门独立的学科——基本粒子物理学(又称高能物理学)发展了起来。

(统稿:本刊编辑夏炎)