杨静茂“在自己的小环境中做到尽善尽美”

2011-10-31徐飞

徐 飞

杨静茂“在自己的小环境中做到尽善尽美”

徐 飞

自中宣部等五部门部署新闻战线开展“走基层、转作风、改文风”活动以来,全国新闻单位结合自身特点,采取多种形式扎实推进。本刊记者也深入一线采访,把笔触对准扎根基层的政协委员,展示他们的工作业绩和履职风采。

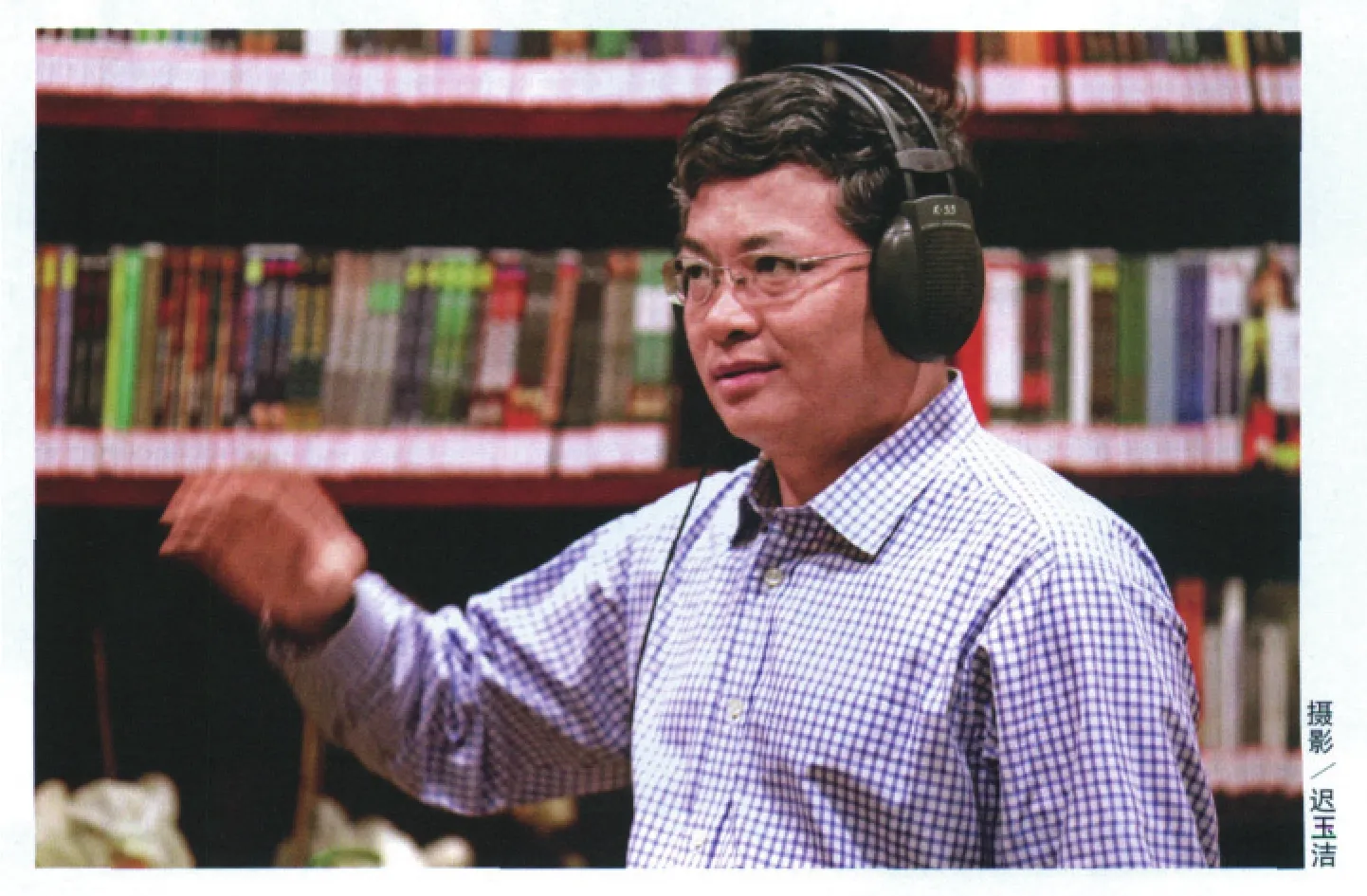

见到北京市政协委员、国家大剧院副院长杨静茂时,他刚刚参加完北京市政协文史和学习委员会的“北京城中轴线历史文化遗产保护”专题调研研讨会。他给人的印象正如他对自己的评价,是一个不张扬、喜欢安静的人,愿意享受思考的快乐,常态的样子就是若有所思状。杨静茂坐在大剧院的咖啡厅中安静而温和,一个问题抛给他,他会低下头静静地思考理清思绪后再娓娓道来,其间时不时地与过往的演员、工作人员热情地打招呼,十分亲切。

文化大革命时期组建宣传队,老师亲点杨静茂学习乐器,因这位伯乐他便开始了他的音乐旅程,并与之一直相伴。“音乐贯穿了我的生活,一直在音乐的圈子里变化,却没跳出这个圈儿。”

回忆自己的音乐旅途,杨静茂说最大特点,就是每个学习阶段结束后都工作,学习——工作——再学习——再工作。“实践使学习更具有针对性,自己学习还是很认真的。”他笑着说:“前一段时间还冒出念头,工作了这么长时间又该去充充电了。”

留学德国

杨静茂在中国音乐学院攻读作曲系研究生期间曾师从著名的音乐大家黎英海先生,“黎先生对音乐的理解、对音乐教育的理解将影响我一生。”1988年杨静茂获得了文化部公派去德国学习的机会,一去就是11年。当时他的孩子只有两个月大,有人问他花这么长时间去拿个博士文凭值吗?在他看来上学和工作没什么太大区别,都是研究他关心、热爱的对象——音乐。

德国是哲学的天堂,有著名的哲学家康德、卡尔·马克思、弗里德里希·威廉·尼采、黑格尔、叔本华、莱布尼茨等。一直对哲学感兴趣的杨静茂在德国就读于科隆大学哲学院的音乐科学研究所,学习哲学、音乐学、汉学三个专业。“哲学在德国以理性为依归。与别的国家相比走向了一条逻辑、自律、严谨的思考之路。对我以后进一步研习音乐乃至工作、生活都大有裨益。”

在采访过程中,杨静茂提到最多的两个词就是:严谨、逻辑。这也许是在德国学习工作11年,无形中渗入脑髓中最根深蒂固的意识。无论是学术、教育还是工作中,杨静茂都将这两个词语运用其中。他留学德国的博士论文《论格里格的音乐风格与音乐思维》在国际格里格研究领域产生重大影响。

当时已经三十几岁的他结合自己多年的音乐经历和音乐知识积累,把精力都注入到这篇博士论文当中。两年间,他阅览了两三百本书才基本确定论文方向。1995年开始准备毕业论文,1998年才最终完成。他笑称,1996年这一年是非常重要的,这一年他把腿摔断了,当时躺在床上不能动,左脚整个都受伤,右膝盖手术后用角铁、钉子铆上后一躺就是六个月。“就是这六个月让论文速度进展得特别快,精力比较集中,把论文最开始的八九十页写完。不然坐在图书馆里诱惑太多,拿起一本书就不知道看到什么方向去了。”结稿后,杨静茂印了很多份分给同学让他们帮忙挑文字、注释以及逻辑上面的错误。“一个东西出版之后,翻看发现有错误的地方是让人非常难以忍受的,很幸运在我身上没有出现这种问题。”

对自己要求严格,对待自己的学生也是如此。身为中国音乐学院的博士生导师,他一直秉承着学术严谨的理念,对学生认真负责的态度,结合自身研究方向,选择了更具知识性的音乐史专业。他要求学生一个课题一旦做了就要立得住,经得起推敲。写文章合乎逻辑,明确观点,言之有理,言之有据,这是杨静茂与学生沟通过程中反复强调的事情。“要把学生引到严谨、逻辑这条道路上来,要花一两年的时间,在这一过程中很多东西要学生自己去领悟。”正所谓名师出高徒,做他的学生无疑是幸运的。

热衷工作

“社会是由许多小环境组成的,我能做到的就是在自己的小环境中尽善尽美一些。”这是他对待工作的态度,无论是从事教育工作还是国家大剧院的工作都是如此。在国家大剧院开幕运营之前他来到大剧院工作,一说及此,杨静茂滔滔不绝起来,可以看出他对音乐的热爱,对大剧院工作的热爱。

2001年10月学术交流会上与德国学者交流

在杨静茂看来,半个世纪的时间里,中国一直需要一座国际化的剧场来表达在文化和艺术上的软实力。他在德国留学期间去过许多欧洲的著名剧院、剧场,深知这种文化艺术的背后所蕴藏的巨大意义。过去世界级的艺术大师会认为中国没有好的剧院,中国买不起好的节目,对来华演出望而却步,现在情况大不相同。因此通过国际交流扩大国家大剧院的影响力以及美誉度就显得尤为重要。

杨静茂负责的正是国家大剧院国际交流方面的工作,他要求自己视野一定要开阔,立场要相对中立、客观。“西方国家对艺术的崇尚是有传统的,国家大剧院用世界共通的艺术语言传播中国文化,使之成为外国了解中国、了解中国文化艺术发展的一个平台。”

谈及人与人的交流,杨静茂有着自己的认知:“人与人沟通,最重要的是诚信。我会比较坦承对待对方,先让对方了解我,让他认为你是一个值得崇敬的、可以信赖的人。”如今各国顶级艺术家在国家大剧院争先亮相,与国家大剧院这颗“水上明珠”相得益彰,无疑代表着对大剧院的高度认可。他笑称:“现在看来这种沟通方式效果还是不错的。”

国家大剧院作为提供公共文化服务的场所,每年邀请众多国内外优秀的艺术团体奉献1000余场高品质的演出,把观众的胃口吊了起来。为了让更多人走进大剧院、了解大剧院、享受大剧院,国家大剧院一直努力把演出票价控制在较低的水平。“但美的东西总是昂贵的,有些演出项目产生的庞大经费,仅凭有限的票房收入显然难以实现收支平衡,这就需要企业的赞助与支持。”与企业的沟通合作也是杨静茂工作的一部分,“我欣赏企业家有社会责任,当然一个企业社会责任最本质的事就是做好他自己的产品。与此同时,鼓励更多的企业家支持文化艺术的发展。”

目前,国家大剧院已先后与多家国内外著名企业建立了合作关系,共同开展涉及主题艺术节、艺术普及等方面的文化艺术活动。杨静茂称:“永远不要低估了艺术的力量,与大剧院的合作让更多的人有机会参与到优质的艺术和文化生活中来,对于彼此都是智慧的选择。国家大剧院已成为社会各界提升企业品牌价值、塑造良好社会形象的广阔平台。”

在政协,杨静茂可算得上是少有的“多栖”委员,教文卫体委员会、文史和学习委员会、港澳台侨委员会的活动只要他有时间都会参加。积累的东西都会派上用场,杨静茂把自己从事国际交流工作的体会运用到了政协工作当中。“我本人崇尚人与人之间的沟通,无论是政协工作还是统战工作都需要沟通与交流。政协应当让更多的外国友人了解自己,了解自己的性质、职能等,了解自己在历史进程中所发挥的作用。”

奥地利著名指挥家赫伯特·冯·卡拉扬曾这样说道:“任何能够与音乐相伴终身的人都已经得到了上帝所能给予的最大恩赐。生命只存在于使艺术成为可能或者创造艺术的过程中……”杨静茂无疑是上帝的宠儿,他一直在学习音乐、研究音乐,通过音乐传播中国文化,让世界了解中国。杨静茂的音乐之路还在继续。

本文部分图片由杨静茂提供