高职院校康复治疗技术专业建设探析

2011-10-30刘国华

刘国华

(安徽体育运动职业技术学院,安徽 合肥 230001)

高职院校康复治疗技术专业建设探析

刘国华

(安徽体育运动职业技术学院,安徽 合肥 230001)

高职院校;康复治疗技术专业;专业建设

根据体育行业发展要求与康复保健市场需求,我院于2004年开设了康复治疗技术专业。近年来,认真贯彻执行教育部教高[2006]16号《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》,加大专业建设力度,产学合作紧密,突出高素质技能型人才培养,成为我院特色。

1 深化校企合作,走紧密型产学结合之路

1.1 建立校企合作、工学结合长效机制

专业建设过程中,始终牢固树立“以市场为导向,以就业为核心,以行业、企业为依托”的校企合作办学理念,努力寻求校企合作,坚持走产学结合的办学道路。成立了以安徽省运动医学行业、相关企事业和各运动训练管理中心专家为主的康复治疗技术专业建设指导委员会,定期召开相关会议,全程参与专业建设。

我院与安徽省残疾人康复研究中心、安徽省重竞技运动管理中心等5家企事业单位建立了合作关系,进行办学及人才培养的全面合作。2009届康复治疗技术专业采用“订单式”培养模式的毕业生占全体毕业生的34.5%。依托康复保健相关行业和部门建立了安徽省武术拳击运动管理中心、安徽省田径游泳运动管理中心、安徽省体操击剑运动管理中心、安徽省射击水上运动管理中心和安徽省残疾人康复研究中心等9个校外实习实训基地。

专业建设指导委员会及合作单位的专家在专业定位和规划、人才培养方案制订、课程建设与改革、“双师素质”教师队伍建设、专业实习、学生就业等方面与我院进行了紧密合作,建立了校企合作、工学结合的长效机制,形成了紧密型产学合作教育局面。

1.2 以工学结合为切入点,改革人才培养模式

以“三块并重,二层深入”教学理念构建人才培养模式。“三块并重”即主干课程、实验实训、职业资格证书同步要求、同步进展,主干课程强调实验实训,尤其专业技能课程教学以取得职业资格证书为目标安排教学内容,使理论教学、实践教学与职业资格证书教育紧密结合,将能力培养主线贯穿全程;“二层深入”即实训、实习环节层层递进,抓落实,促质量,逐步提高学生应用能力及实际操作能力,使其学以致用,学能致用。

通过对康复治疗技术专业人才应具备的知识、能力、素质的深入分析,并根据专业培养目标,制订了知识、能力和素质相结合的技能型人才培养方案,构建“一条主线,三个循环,二个阶段,三个方向”的人才培养模式(见图1)。

图1“一三二三”人才培养模式

一条主线,即以职业岗位能力培养为主线。三个循环,即实训、见习和毕业实习层层递进。二个阶段:第一阶段即前5个学期,按照专业培养方向,依托校内外实训基地,使学生掌握基本理论知识和操作技能,培养学生综合素质;第二阶段即最后一个学期,让学生在校外实习基地和用人单位进行毕业(顶岗)实习,进一步提高学生的知识和技能水平,培养综合实践能力。三个方向,即把就业岗位定位在运动保健、康复治疗、公共健康指导3个方向上,突出专业设置的针对性与适应性。

以工学结合为切入点,大力推行现场教学、案例分析、教学做一体化等教学模式,努力探索工学交替的人才培养模式。学院投入了大量资金,着重进行了实验室和校内实训基地建设。依托校内外实训实习基地,从第二到第五学期,每周进行至少6学时的专项技能训练。学校学习以理论学习为主、技能训练为辅,实训基地学习以技能训练为主、理论学习为辅。全程以专业技能训练为主线,将职业道德教育与企业文化教育、专业理论与技能训练有机结合。工学交替人才培养模式充分体现了实践性、开放性和职业性特点。

1.3 开发校本教材,建设“双师素质”教师队伍

加强产学合作,与运动管理中心、康复治疗部门等合作单位共同开发了《运动伤科推拿学》《运动伤科推拿学实践指导》《运动解剖学实验指导》等体现专业特色的校本实训教材,并开设运动解剖学、康复护理、创伤急救学等专业核心课程,使课程教学真正体现职业岗位要求。

我院与行业、企业间通过人员互兼互聘开展广泛合作。聘请合作单位的技术专家为兼职教师,主要承担专业技能课教学任务;定期邀请专家开办学术讲座,进行就业指导和成才教育,对学生实行以获取职业资格证书为目的的技能培训。同时,专业教师积极为体育行业、康复机构开展技术服务与培训,加强了专业教师与行业技术人员间的业务交流,为教师创造了提高业务能力的机会,促进了“双师素质”教师队伍建设。

2 以专业技能为核心,构建以能力培养为本的课程体系

2.1 构建以专业技能为核心的模块化课程体系

针对安徽省体育行业和康复治疗市场需求状况,结合我院办学特色,把“培养德、智、体、美全面发展,具有较全面体育保健与康复治疗基本知识和技能,能服务竞技体育并能满足人们日益增长的全民健身、康复保健等方面需求的高素质技能型人才”定为专业培养目标,构建以能力培养为本的课程体系。专业指导委员会通过定期调研、讨论,不断修订、完善技能型人才培养方案。

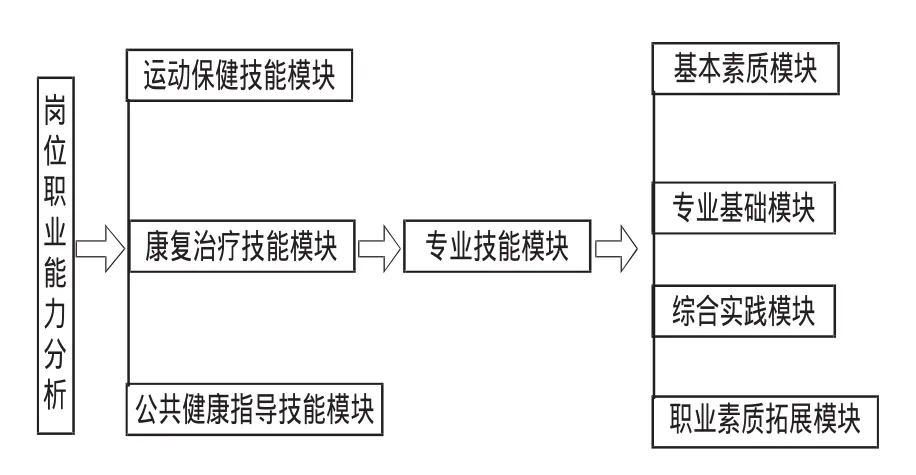

根据培养目标,按照运动保健技能、康复治疗技能、公共健康指导技能3个培养要求确定3个子模块,进而形成专业技能模块,据此开发出专业基础、综合实践、基本素质、职业素质拓展四大课程模块,从而构建以能力培养为本的理论和实践教学体系(见图2)。

图2 模块化课程体系的构建

理论教学体系根据培养目标要求选择内容,基础课突出应用和适度,专业课强化针对性、实用性和先进性;实践教学体系由实验、实训、实习、毕业论文4个重要环节构成,与理论教学体系有机结合,相互渗透,有效培养学生职业能力。

以专业技能训练为主线,不断调整课程结构,如较大幅度地调整了专业基础和专业技能课结构,将运动医学课程细化为运动医务监督、营养学和运动处方课程。

2.2 实施“双证融通,一教多证”教育

将核心课程教学内容与相关职业资格、技术等级培训和鉴定相衔接,进而形成专业特点突出、教学效果良好的“职业资格”与“学历教育”相结合的教学格局。如学生在运动伤科推拿学课程结业时必须达到相应技能考核标准,同时还可考取保健按摩师中级证书;营养学课程结业后,可考取公共营养师资格证;体育技术课结业后可根据自身特长,考取健美操、跆拳道等社会体育指导员证书。在已毕业的3届学生中,85%以上的学生在取得毕业证的同时取得了按摩师证、营养师证、社会体育指导员等一个或多个职业资格证书。提高了学生的能力层次,拓宽了学生的就业渠道。

职业资格证书教育的实施,使教学过程与学生专业能力培养更加紧密,为专业人才培养目标的实现发挥了积极作用。同时,又促进了核心课程建设,使运动伤科推拿学、运动解剖学等核心课程依据职业岗位需求,不断调整,进行教、学、做一体化教学设计。

3 不断改革,打造特色

3.1 立足体育行业,服务竞技体育

以“立足体育行业,面向康复保健市场,培养高技能人才,服务竞技体育,服务大众健康”为指导思想,在我院积极推进教科训一体化建设中,充分利用独特教学资源为竞技体育服务。专业教师为奥运会冠军邓琳琳、奥运会亚军许莉等运动员提供医疗保健服务,为备战全运会的运动训练队担任队医。这些服务工作的开展,为安徽省竞技体育“奥运夺金、全运突破”目标的实现奠定基础。

学生顶岗实习连续几年承担了安徽省举重队、体操队、跳水队等多个运动队的推拿按摩与运动恢复及运动创伤康复与治疗工作,既培养了学生的职业能力,也促进了竞技体育的发展,实现了“双赢”。

3.2 面向康复保健市场,培养“一专多能”技能型人才

立足体育行业,认真探索体育与医学间的内在联系,灵活把握培养目标,根据独特资源优势,将本专业建设成为体育与医学结合的特色专业。

(1)在课程体系的构建上,突出“体医结合”和以中医传统保健康复为核心的中西医结合2条主线。在医学知识和技能方面,重点突出传统医学,如推拿学、针灸学等;在体育学科方面,突出健身体育、保健体育、康复体育、娱乐体育等体育锻炼方法。

(2)将相应技能培养贯穿于人才培养方案制订、人才培养模式改革、课程体系构建、教学内容选择、师资队伍建设等人才培养全过程,使学生具备人体科学、体育科学、传统医学、运动医学和保健康复医学知识和技能,充分体现“服务竞技体育,服务大众健康”的专业教育理念。

(3)我院开设了运动解剖学、运动生理学、运动伤科推拿学、运动医务监督等一批体医结合的特色课程,使学生在防治运动创伤、运动性疲劳恢复、人体运动机能评定等知识和技能方面特色明显。

总之,运动保健、康复治疗和公共健康指导等多方向课程体系设置突破了传统体育院校窄口径的人才培养模式,使学生成为“体医结合,一专多能”的复合型、技能型人才。毕业生跟踪调查显示,学生就业面较宽,发展空间较大。

我国自20世纪80年代引进康复医学以来,康复治疗技术显示出强劲的发展势头和成长活力。随着竞技体育的不断发展、全民健身运动的日益普及及现代疾病的发生、人口老龄化进程的加快和伤残人口的增加,急需一大批具备专业技能的体育保健与康复人才。体育院校康复治疗技术专业是医学与体育的有机结合,其培养出的人才将不断满足社会需要。

G420

A

1671-1246(2011)01-0013-02