七年制低年级医学生就业认知调查

2011-10-30孟艳举丁艳霞李月喜李税琪冯丽云

孟艳举,丁艳霞,李月喜,孙 渊,李税琪,冯丽云

(郑州大学,河南 郑州 450052)

七年制低年级医学生就业认知调查

孟艳举,丁艳霞,李月喜,孙 渊,李税琪,冯丽云

(郑州大学,河南 郑州 450052)

目的 了解临床医学专业七年制低年级学生就业压力和对医学新动态的关注情况,及其对未来就业方向和影响就业竞争力因素的认知情况,并提出相关建议供七年制医学生、医学院校及教育部门参考。方法 以问卷调查形式收集河南省某高校临床医学专业七年制1~3年级819名医学生就业认知的相关信息。结果 低年级医学生中,11.7%有就业压力,9.3%关注医学新动态,37.8%想关注医学新动态却无渠道,10.6%就业方向不明确,医学生对影响就业竞争力因素的认知不全面。结论 医学生、学校及教育部门应采取相应措施,使七年制医学生及早关注医学新动态并明确就业方向,根据市场需求培养核心竞争力。

临床医学专业;医学生;就业方向

临床医学专业七年制医学生是医疗战线上一支不可或缺的新生力量[1],具有明显就业优势。但近年来,各院校招生规模不断扩大,使得社会需求量远小于医学毕业生人数。2003~2007年卫生技术人员和医生平均每年增加2.0%,而高等医学院校毕业人数则平均每年增加28.0%[2]。据卫生部统计,2009年医学毕业生首次超过百万,2010年医学毕业生有119万,其中研究生55 485人。尽管七年制医学生具有就业优势,但进入较好医院的难度增加,就业压力随之增大。有调查称七年制医学生实习阶段主要压力为就业压力[3],而七年制低年级医学生尚未学习临床课程,就业压力小,若此时其能具有竞争意识,及早为就业做准备,可有效缓解将来的就业压力。

笔者对七年制低年级医学生进行就业认知状况调查,并提出相关建议,供七年制医学生、医学院校及教育部门参考,引导七年制医学生及早为就业做准备。

1 对象与方法

1.1 对象

2010年春季对河南省某高校临床医学专业七年制1~3年级819名学生进行调查。收回问卷727份,回收率88.8%,其中有效问卷635份,有效率为87.3%,其中男生311人,女生324人。

1.2 内容

(1)个人基本特征:性别、年级、家庭所在地;(2)主要压力来源(可多选):家庭、学习、经济、人际关系、感情、就业、不适应周围环境;(3)医学新动态关注情况;(4)就业方向:医生、科研与教学人员、转行、不确定;(5)影响就业竞争力因素(可多选):人际关系、专业知识、各种证书及荣誉、担任过学生干部或是党员、个人形象和气质修养、其他。

1.3 方法

1.3.1 调查方法 采用问卷调查法。自制问卷并进行预测试,统一指导语。问卷采取无记名方式填写,当场发放并收回。

1.3.2 统计方法 采用SPSS 17.0软件分析,进行χ2检验。

2 结果

2.1 压力来源

七年制低年级医学生压力来源依次为:学习(41.3%)、经济(12.7%)、就业(11.7%)、家庭(11.4%)、人际关系(11.3%)、感情(6.6%)、不适应周围环境(5.3%)。

2.2 医学新动态关注情况

9.3 %的医学生经常关注医学动态,认为可以拓宽视野;35.1%的医学生偶尔关注;37.8%的医学生想关注却无渠道;4.6%的医学生认为没必要关注医学动态;13.2%的医学生表示没时间关注。

2.3 就业方向

在不同年级、性别和家庭背景的医学生中,79.7%的医学生选择将来做医生。选择其他行业依次为:不确定(10.6%)、科研与教学人员(8.0%)、转行(1.7%)。

2.4 七年制低年级医学生对影响就业竞争力因素的认知

调查显示,影响就业竞争力因素依次为:专业知识(79.4%)、个人形象和气质修养(34.2%)、人际关系(33.9%)、其他(21.7%)、各种证书及名誉(15.6%)、担任过学生干部或是党员(10.7%)。

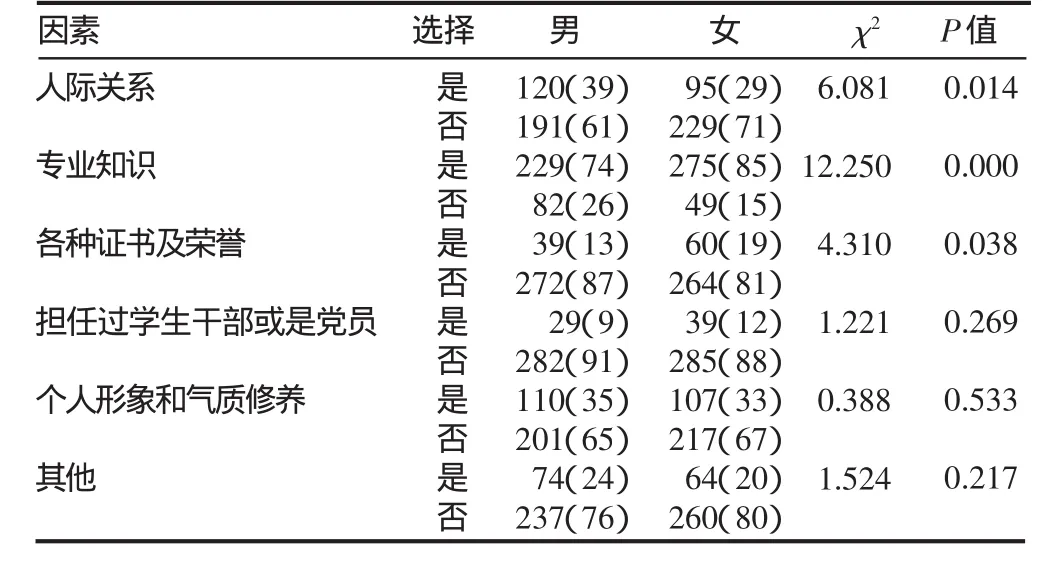

性别间对影响就业竞争力因素的认知比较见表1。

表1显示,男女生在人际关系、专业知识、各种证书及荣誉上的选择存在显著性差异(P<0.05),在个人形象和气质修养、担任过学生干部或是党员和其他方面的选择无显著性差异(P>0.05)。

3 建议

3.1 及早关注医学新动态

调查显示,只有11.7%的七年制低年级医学生有就业压力。而有调查表明,毕业的医学研究生中,88.7%认为当前就业形势严峻,66.1%认为就业压力大[4]。由于低年级医学生尚未感到就业危机,目前繁重的课程、双语学习的困难和淘汰制使其学习压力最大(41.3%),七年学习的生活费用造成的经济压力也较大(12.7%)。同时笔者发现,只有9.3%的医学生经常关注医学新动态,37.8%的医学生想关注却无渠道。这一方面说明低年级医学生对医学动态关注较少,不知道就业形势的严峻程度;另一方面也说明学校没有给予足够信息引导医学生关注医学新动态。

表1 性别间对影响就业竞争力因素的比较[n(%)]

为此,笔者建议学校图书馆订阅与医学相关的杂志和报刊,供医学生查阅;以班级为单位,组织医学生搜集医学新动态,周末集中交流。

3.2 及早明确就业方向

有调查表明,医学毕业生认为最佳职业依次为:临床医生(74.4%)、科研人员(7.7%)、教师(6.2%)、党政干部(5.9%)、企业管理人员(3.8%)、其他(2.3%)[5]。将其与本次低年级医学生就业方向调查比较,发现低年级医学生目标不明确。而低年级医学生选择科研人员的人数相对毕业生少,选择医生的人数略多,这可能与低年级医学生还未接触临床课,只是通过实验了解科研的基本操作,对医生与科研工作尚无深刻认识有关。低年级医学生中选择党政干部和企业管理人员的人数特别少,也许认为医学生在这方面没有优势,这也说明低年级医学生对医疗卫生事业认识不全面。相比其他专业,医学生就业面窄,可从事的工作有限,因此选择转行的人数很少。

低年级医学生若能及早明确就业方向,将直接影响其大学学习、生活,以及我国卫生事业的可持续发展。低年级医学生确定就业方向还应着重考虑社会需求,例如,目前临床医学内、外科专业的研究生数量居高不下,但社会对临床医学专业研究生需求有限,而对基础医学、法医学、医学影像学等专业研究生需求相对旺盛[6]。

为此,笔者建议医学生到医院各科室参观,了解医院的医疗环境(医护关系、医患关系及各种工作原则)、医疗过程和基本医疗技术,以激发学习兴趣,明确学习目标,并根据自己的兴趣爱好确定就业方向。医学院校应让医学生尽早接触临床,参与一些项目研究,培养其综合素质。

3.3 尽早培养医学生核心竞争力

调查显示,七年制低年级医学生认为,影响就业竞争力因素前3位依次是专业知识、个人形象和气质修养、人际关系。而医学毕业生认为影响就业竞争力因素前3位依次为工作态度、学历、社会关系资源,个人形象排在最后[7]。卫生机构需要具有以下素质的人才:责任心强,专业知识扎实,实践能力强,团队意识和团结协作能力强,善于人际交往和沟通,具有创新精神和批判性思维及终身学习能力[8]。可见,低年级医学生特别在乎专业知识和个人形象,而毕业生则更注重工作态度和学历,两者有明显区别,且在认识上与卫生机构注重的素质还有很大差距。

为此,笔者建议班级内定期分组展开专业知识竞赛;实验课前分小组讨论实验内容,课后教师对小组进行评比;多去医院接触病人,培养沟通能力;积极参加集体活动,锻炼团队协作能力;学会自我调整,保持良好的心态和健康的体魄;提高思想政治素质,怀有感恩与奉献之心;学校可邀请优秀毕业生回校作报告,与低年级医学生进行交流;邀请卫生行业管理人士向医学生介绍我国卫生行业对人才的需求状况,使低年级医学生明确社会需求,培养自身能力。

调查显示,在专业知识方面女生选择率显著高于男生(P<0.05)。有研究称几乎所有院校中女生成绩整体高于男生,而其优异的成绩在找工作时毫无用处,许多用人单位根本不参考成绩[9]。所以低年级女生过于关注专业知识,势必影响其他方面能力的培养。表1还显示,在人际关系上男生选择率显著高于女生(P<0.05),而随着年级的增高,越来越多的医学生考虑到人际关系对择业的影响[10],所以女生还应明确人际关系的重要性。由于男女性格的差异,女生情绪化和依赖性比男生强,因此在面临竞争压力体验时感受更强烈,需要教师给予女生更多关心和支持[11]。

为此,笔者建议女生在学好专业知识的同时,要注意培养其他方面的能力;男生要重视专业知识的掌握。部分女生要转变观念,加强人际交往;学校可组建女生社团,积极开展适合女生的活动。

[1]朱慧娟.医学七年制学生就业形势的SWOT分析[J].科教文汇,2008,10:41~42.

[2]赖伟.从供求状况看医学生就业[J].医院管理论坛,2010,27(3):49~51.

[3]石淑宵,周庆环,孙燕明.七年制学生压力源与应对方式的调查研究[J].医学教育,2005,(5):14~16.

[4]杨秀兰,黄琳燕,赵智,等.安徽医学院校毕业班研究生就业压力与心理健康相关性分析[J].中国学校卫生,2008,29(12):1141~1142.

[5]朱慧,赵金秀,吴泓萍.医学生就业观现状的调查与思考[J].中国高等医学教育,2000,(3):22~24.

[6]李祖锋,樊清华.医学专业研究生就业竞争力的分析[J].山西高等学校社会科学学报,2007,19(12):159~161.

[7]闵晓阳.广西医科院校毕业生就业竞争力调查研究[J].广西社会科学,2010,(1):22~25.

[8]方爱珍.医学生如何进入医疗卫生行业[J].中国大学生就业,2008,(6):39~40.

[9]张克俭,贾玲.当代女大学生择业难与女性平等就业的调查与研究[J].山东省青年管理干部学院学报(社会科学版),2003,(2):46~47.

[10]李云龙,赵涵淑,张恩思.不同年级医学生的就业观分析[J].辽宁医学院学报,2008,6(4):28~30.

[11]周东斌,罗嘉文,林伟英.大学生就业压力与家庭关怀状况调查[J].广东工业大学学报(社会科学版),2005,5(3):76~80.

G526.5

B

1671-1246(2011)01-0099-02