鄂尔多斯盆地虎豹湾区煤层对比与赋存特征

2011-10-30姜宝军周勇马忠林

姜宝军 周勇 马忠林

辽宁省第九地质大队,辽宁 铁岭 112000

鄂尔多斯盆地虎豹湾区煤层对比与赋存特征

姜宝军 周勇 马忠林

辽宁省第九地质大队,辽宁 铁岭 112000

论述了鄂尔多斯盆地虎豹湾区煤层对比方法及煤层特征,该区含煤地层为侏罗系中统延安组(J2y),总厚度为334.32~365.30m,平均349.81m。井田内共含煤(单孔)6~26层,煤层总厚9.34~16.62m,平均12.16m。其中可采煤层6层,可采煤层总厚5.71~11.50m,开采前景较好。

延安组;煤层对比;测井曲线;沉积环境;鄂尔多斯盆地

Yanan formation; comparison of coal seams; log curve; sedimentary environment; Ordos Basin

1 前言

乌审旗虎豹湾区位于内蒙古自治区鄂尔多斯市境内,煤炭资源丰富,煤质优良,是我国未来重要的煤炭工业基地。

勘查区含煤地层为侏罗系中统延安组(J2y),总厚度为334.32~365.30m,平均349.81m。井田内共含煤(单孔)6~26层,煤层总厚9.34~16.62m,平均12.16m,含煤系数2.9~5.11%,平均含煤系数3.74%。其中含可采煤层6层,可采煤层总厚5.71~11.50m,平均8.00m,含可采煤层系数1.8%~3.54%,平均含(可采)煤系数2.46 %。延安组为巨型内陆盆地含煤建造,单孔含煤6~28层,一般11层左右,可对比的有9层。按各煤层在地层中所占空间位置和其组合特征,通常这9层煤划分为5个煤组,即2~6煤组。其中2煤组位于延安组(J2y)上部;3~4煤组位于延安组(J2y)中部;5~6煤组位于延安组(J2y)下部。

2煤组位于延安组三岩段(J2y),含煤1~2层,通常含煤2层,即2-1上、2-1煤层。2-1上、2-1煤层均为不可采煤层;3煤组位于延安组二岩段(J2y)上部,含煤1~2层,即3-1上、3-1煤层,其中3-1上煤层为3-1煤层在井田西部及南部的上分层,3-1上、3-1煤层为全区可采煤层;4煤组位于延安组二岩段(J2y)下部,含煤2~5层,通常含煤2层,即4-1、4-2中煤层,其中4-1煤层为大部可采煤层,4-2中为不可采煤层;5煤组位于延安组一岩段(J2y)上部,含煤3~6层,通常含煤2层,即5-1、5-2煤层。5-1、5-2煤层均为局部可采煤层;6煤组位于延安组一岩段(J2y)下部,含煤2~5层,通常含煤1层,即6-1上煤层, 6-1上煤层为局部可采煤层。

2 煤层对比

研究区含煤层数多,岩相变化大,在较大的范围内仅从岩性角度上看,难以找出统一的岩层标志层,但由于本区面积不是很大,从煤层自身特征、煤层沉积间距、岩性组合特征及物性特征以及等多方面入手,抓住主要特点,全面分析,认真推敲,从中发现规律,进而达到将主要煤层对比清楚的目的。本次煤层对比主要采用如下方法:

标志层法:如前所述,延安组(J2y)底部灰白色中粗粒砂岩(局部为灰色砾岩)是地层对比的标志层,依据这一标志层能控制含煤地层的底界面。依据煤层自身特点,是本区煤层对比的主要标志层。区内3-1煤层全区发育,且层位稳定,三侧向电阻率曲线在煤层上反映为“锯齿状”,呈正丛树形;而散射伽玛曲线呈“箱状”,规律性强,以3-1煤层作对比基线,对其他煤层的对比起到了很好的辅助作用。

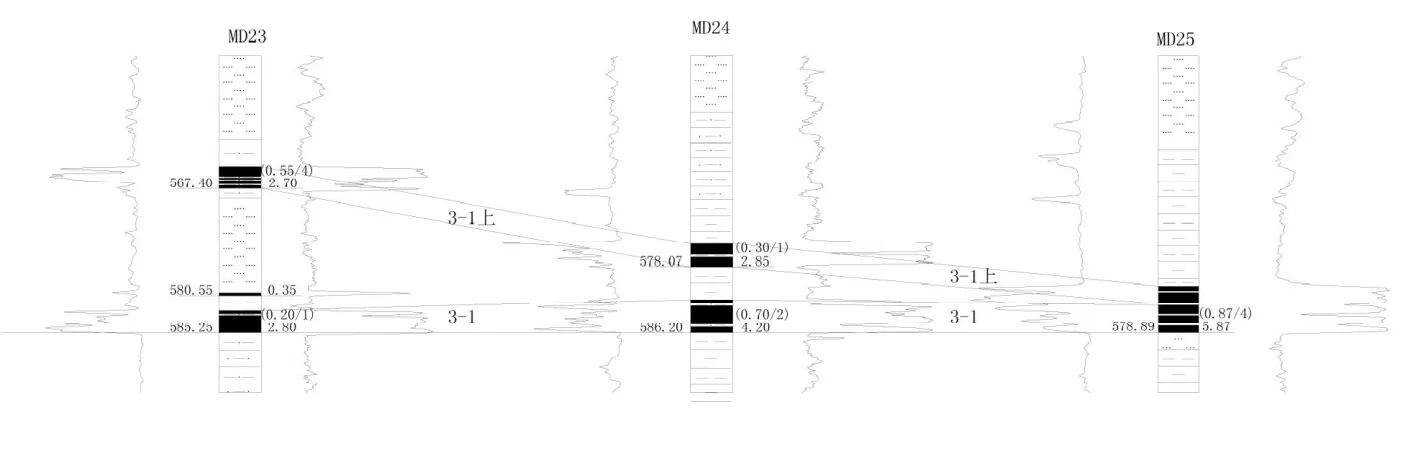

层间距法:以湖湾为主的沉积环境,其地层沉积厚度、各煤层之间沉积物厚度等在一定空间上具有相对稳定性,区内各煤组正是在此环境下形成的,因此各煤层的层间距变化有一定规律可循。加之聚煤后期构造运动对本区影响较小,各煤层基本上保持了原始的赋存状态。加之本区面积不是很大,这种特点表现得更为突出。在利用层间距对比法时,只要在一定的范围内层间距稳定,可抓住其赋存的趋势,然后逐步扩大对比范围,是解决煤层对比的主要方法之一。如图1是3-1与3-1上煤层间距渐变规律的示例,可作为3-1与3-1上煤层分岔合并的依据。3-1与3-1上煤层之间的间距为0~44.33m,平均22.81m; 3-1与4-1煤层之间的间距为17.58~42.47m,平均35.94m;4-1与5-1煤层之间的间距为33.42~56.13m,平均46.43m;5-1与5-2煤层之间的间距为6.95~24.09m,平均15.68m; 5-2与6-1上煤层之间的间距为13.75~40.13m,平均24.28m;各煤层的层间距虽有变化,但逐孔对比,其变化是渐变,有一定规律可循,沿勘探线追索,对比较容易。

图1 3-1上与3-1煤层分叉合并示意图

岩性组合法:地层在垂向层序上,其岩性组合特征是沉积环境的物质表现,因此,同一沉积环境其物质表现的岩性组合具有一定程度的相似性。如6煤组成煤环境是湖泊三角洲前缘沉积为主,使得6煤组底部沉积物粒度有上粗下细的特点,且沉积物的成分以中、细粒砂岩及粉砂岩为主体,呈现出逆粒序特征,这一特征是6煤组对比的很好依据;而5与4煤组、4与3煤组之间的岩性组合、岩相特征反映为湖泊三角洲平原沉积为主,其沉积物带有明显的曲流河特点,沉积形式以分流河道和泛滥盆地为主,这一特征亦是3-1、4-1、5-1及5-2煤层的对比依据之一;2煤组成煤时的泥炭沼泽环境是由河流沉积废弃演化而成,使得2煤组底部沉积物粒度有上细下粗的特点,呈现出正粒序特征,这一特征是2煤组对比的很好依据。

物性特征对比法:利用物性特征对比是本次煤层对比的又一主要手段。其依据是沉积环境的稳定性,表现为岩性组合的相似性。而相似的岩性组合特征或同一煤层特征又表现为物性曲线形态的相似性。区内的物性条件较好,利用煤层物性特征对比,可进一步提高煤层对比的可靠程度。如图1所反映的就是3-1煤层(单层)的典型曲线形态,特点是三侧向电阻率曲线为“锯齿状”,呈倒丛树形;散射伽玛曲线呈“箱状”,其组合形态明显,是3-1煤层对比的重要依据。利用上述几种方法,在煤层对比中综合运用,取长补短,相互配合,使各煤层易于对比,依据充分,取得了比较满意的效果,通过上述各种方法和手段,区内主要煤层和部分次要煤层已经对比清楚,各煤层的对比可靠程度和采用手段见表1。

图2 3-1煤层(单层)测井曲线特征图

表1 煤层对比可靠程度及对比手段一览表煤层号 3-1上 3-1 4-1

3 可采煤层赋存特征

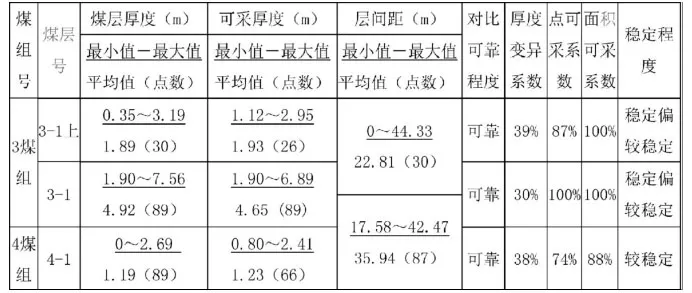

区内含煤最多可达28层(单孔),层位相对稳定、可对比的有9层。其中可采煤层6层,即3-1上、3-1、4-1、5-1、5-2、6-1上煤层;其他3层煤即2-1、2-1上、4-2中煤层,其可采区分布零星、可采面积过小,或无可采点,均为不可采煤层。根据区内的89个钻孔资料统计,主要可采煤层发育特征见表2,主要可采煤层发育特征一览表。

3-1 上煤层:位于3煤组上部,为3-1煤层在井田西部及南部的上分层。其与3-1煤层在井田中部的第1走向勘探线附近及第14勘探线附近一带形成分叉,在分叉区内,除在16勘探线一带煤层变薄而不可采外,其他地段均可采。据钻孔资料统计:在分叉区内煤层自然厚度0.35~3.19m,平均1.89m;可采厚度1.12~2.95m,平均1.93m。煤层层位稳定,厚度在井田内变化不大,在井田中部较厚而向西部及南部有渐薄的趋势,煤层厚度变异系数22%。该煤层结构简单,一般不含夹矸,仅在个别孔含1层夹矸。煤类以长焰煤为主,次为不粘煤,煤质变化中等,原煤灰分(Ad)标准差为3.19,原煤全硫(St,d)标准差为0.76。据所利用的89个钻孔统计,在分叉区内有26个穿过点,其中26个见煤点,26个可采点,点数可采系数100%,可采面积90.76km2,面积可采系数100%。3-1上煤层为对比可靠、全区发育且可采的稳定偏较稳定型煤层。与下部的3-1煤层间距在分叉区内变化小,总体由东向西逐渐加大,间距为0~29.68m,平均21.11m。顶板岩性主要为砂质泥岩及粉砂岩,底板岩性主要为砂质泥岩。

表2 主要可采煤层发育特征一览表

3-1 煤层:位于3煤组上部,全区发育,全区可采。据钻孔资料统计:煤层自然厚度1.90~7.48 m,平均6.89m;可采厚度1.90~6.89m,平均4.65m。煤层层位稳定,厚度在井田内东北部较厚,而向西部及南部较薄因与3-1上煤层分叉而变薄,规律显著,煤层厚度变异系数30%。该煤层结构简单,多数不含夹矸,少数孔含1~3层夹矸,仅在NL52号孔一个孔含5层夹矸。煤类以长焰煤为主,次为不粘煤,煤质变化中等,原煤灰分(Ad)标准差为4.09,原煤全硫(St,d)标准差为0.44。据所利用的89个钻孔统计,有89个穿过点,其中89个见煤点,89个可采点,点数可采系数100%,面积可采系数100%。3-1煤层为对比可靠、全区发育、全区可采的稳定偏较稳定型煤层。与下部的4-1煤层间距由北向南逐渐变小,间距为17.58~42.47m,平均35.94 m。顶板岩性主要为砂质泥岩,少数为粉砂岩,底板岩性主要为砂质泥岩。

4-1 煤层:位于4煤组上部,区内基本全区发育,煤层沉缺点位于中部MD26、MD36号孔二点,不可采区位于东北部一带。据钻孔资料统计:煤层自然厚度0~2.69m,平均1.19m;可采厚度0.80~2.41m,平均1.23m。厚度在井田内有一定变化,基本为北部薄而南部厚,煤层厚度变异系数38%。该煤层结构简单,一般不含夹矸,少数孔含1层夹矸。煤类为长焰煤,煤质变化中等,原煤灰分(Ad)标准差为4.23,原煤全硫(St,d) 标准差为0.74。据所利用的89个钻孔统计,有89个穿过点,其中87个见煤点,66个可采点,点数可采系数74%,可采面积123.32m2,面积可采系数88%。4-1煤层为对比可靠、全区发育、大部可采的较稳定煤层。与下部的5-1煤层间距由东北向西南逐渐变小,间距为33.42~56.13m,平均46.43m。顶板岩性主要为砂质泥岩,底板岩性主要为砂质泥岩。

4 结论

鄂尔多斯盆地虎豹湾区面积近200km2,主要可采煤层为3-1上、3-1煤层,次要可采煤层为4-1、5-1、5-2、6-1上煤层,详细查明了可采煤层的厚度、深度、结构、可采范围及变化规律。同时了解了不可采煤层的层数、层位、厚度、结构及赋存特征。主要可采煤层对比可靠,次要可采煤层对比基本可靠,评价了可采煤层的稳定性和可采性。各可采煤层以不粘煤为主,次为弱粘煤,有少量长焰煤,并以低灰—低中灰分、低硫分、特低磷~低磷、高热值为特点,是理想的民用及动力用煤。区内水文地质条件简单,开采容易,煤炭资源储量超过10亿吨,是我国西部重要的具备开发条件的勘查区,建议尽快开发,为我国能源供应做出贡献。

[1]王双明.鄂尔多斯盆地聚煤规律及煤炭资源评价[M].煤炭工业出版社.1996

[2]秦建强,范立民,许建涛.鄂尔多斯盆地沙障图区煤田地质及开发前景[J].煤炭工程.2007,(10):87-89

[3]杨起,韩德馨.中国煤田地质学[M].北京:煤炭工业出版社.1979

[4]邓军,王庆飞,高帮飞,等.鄂尔多斯盆地演化与多种能源矿产分布[J].现代地质.2005,19(4):538-545

[5]王双明,张玉平.鄂尔多斯侏罗纪盆地形成演化和聚煤规律[J].地学前缘.1999.6(S):147-155

[6]徐水师,曹代勇,王佟.中国煤炭地质学的理论与实践[M].北京:煤炭工业出版社.2010

[7]范立民.高产高效煤矿建设的地质保障技术[C].北京:地质出版社.2009

[8]张韬.中国主要聚煤期沉积环境与聚煤规律[M].北京:地质出版社.1995

The Comparison and characteristion of the coalseams in hubaowan area of the ordos basin

Jiang Baojun Zhou Yong Ma Zhonglin

The Ninth Geological Brigade of Liaoning Province,Tieling 112000, Liaoning, China

This article puts forward the comparison method and the characteristics on the coal seams in Hubaowan area of the Ordos Basin.The coal-bearing stratum in the area belongs to Middle Jurassic Series Yanan Formation (J2y).The total stratum thickness is 334.32~365.30m, the average of 349.81m.The coal seams are made up of 6 to 26 layers in the well field, the total thickness of 9~.3146.62m, the average of 12.16m.The minable seam is made up of 6 layers which is the total thickness 5.71~11.50m.There will be a bright prospect for the mining.

10.3969/j.issn.1001-8972.2011.12.001

姜宝军(1968-),男,辽宁西丰县人,1990年毕业于长春地质学院,地球化学专

业,高级工程师,主要从事地质勘查与研究工作。