环渤海地区港口城市体系等级规模结构研究

2011-10-24高超

高 超

(唐山师范学院 资源管理系,河北 唐山 063000)

城市体系是指在一个相对完整的区域或者国家中,由不同职能分工、不同等级规模、联系密切、互相依存的城镇所组成的集合[1]。城市体系的形成、演变和发展是历史的动态过程,反映在城市群体的规模组合上存在一定的等级规模结构特征。等级规模结构是城市体系三大结构之一,它反映出城市在不同规模层次中的分布状况及城市人口集中或分散程度,有助于认识城市体系发展所处的阶段及该地区城市化进程的特点,对城市等级规模的研究是城市体系规划及城市规划工作的重要基础[2]。研究表明,城市体系等级规模分布符合一些数学模型。如柏克曼(M. J. Beckman)的城市和市场区等级序列、帕莱托(Pareto)分布模型及哲夫(G. K. Zipf)的等级规模分布模型[3]等等,这些数学模型能够为城市规划和区域规划提供科学依据。近年来国内外不少学者利用分形理论对城市等级规模分布模型的参数进行了实质性解释,如城市体系帕莱托分布中的负指数,齐夫公式中幂指数的倒数都是分形的特征参数—分形维数的一种显示方式[4],齐夫法则揭示了城市体系规模分布的分形性质。因此,我们可以采用分形理论来研究城市体系规模结构特征,制定合理城市体系发展对策,促进区域经济增长。

一、研究对象

环渤海地区有广义和狭义之分,广义的环渤海地区又称大渤海地区,包括辽宁、河北、山西、山东4省,北京、天津两个直辖市及渤海海域,狭义的环渤海地区是指环绕渤海沿岸和部分黄海沿岸的17个城市(见表1)。本文选取狭义的环渤海地区的17座沿海港口城市作为研究对象。

二、研究方法

(一)分形理论

分形理论(fractal theory)由美国科学家曼德尔布罗特(B.B.Mandelbrot)于20世纪70年代中期创立,是一种横跨自然科学、社会科学和思维科学的新理论[5],主要用于解决和解释非线性世界里一些具有随机性和复杂性特征的现象和问题。分形理论认为那些外在极不规则和支离破碎的几何体(或现象)有着自己内在的规律性和自相似性[6]。自相似性(self similarity,或称无标度)是分形的核心,即每一个局部放大后与整体一样,整体缩小又与各个局部相同,但不是完全数学意义上的自相似性,而是统计上的自相似性或是近似的自相似性。分形体没有特征尺度,不能用一般测度(如长、宽、高、面积、体积等)进行度量,只能用分形维数(fractal dimension)予以描述。

(二)城市体系规模分布模型及分维模型

分形理论认为具有自相似结构的复杂几何形体具有分形特征,它们自己按照内在的规律和自相似性发展演化。由于分形体没有特征尺度,一般引入分形维数作为测算方法。

豪斯道夫(hausdauf)分维数是测算分形维数最常用的方法。在城市体系等级规模结构研究中可以将其定义为:假设一定区域内共有 n个城镇组成,将城镇规模从大到小排序,若给定一个人口尺度r度量,则人口大于r的城镇数量N(r)与尺度r的关系满足:

N(r)∝r-D

式中D即为豪斯道夫维数。

对上式两边取对数,得:LnN(r) =A-DLnN(r)式中A为常数。

一般来说,城镇规模服从城市位序—规模分布模式,最常用的城市位序—规模分布模型是齐夫(G. K Zipf)公式:

lnPr = ln(P1)-qlnPi

式中r为城市位序,P(r)为第r位城市的人口数量,P1为理论上最大城市的人口数量,q为常数。

齐夫公式也为一分形模型,参数 q(Zipf维数)与 D(hausdauf维数)互为倒数,即D=1/q。

当 D=q=1时,是自然状态下的最优分布,最大城市与最小城市人口数量之比为整个城市体系的城市数目;

当D>1,q<1时,说明城市人口比较分散,分布在各等级城市里,高位次城市规模不很突出,中间位序的城镇较多,中小城市比较发育,但是由于高位次城市的首位作用较弱,所以对区域经济带动作用有限;

当D<1,q>1时,说明城市规模分布比较集中,首位城市的垄断地位较强,大城市很突出,而中小城市不够发育,人口分布不均衡,不利于各级城市间的经济、文化交流。

当D→∝即q→0时,区内所有城市趋于一样大;

当D→0即q→∝时,区域内只有一个城市,为绝对的首位型分布。

这两种情况在现实中一般不会实现。当进行多年对比时,q变大,说明城市规模分布趋于集中的力量大于分散的力量;q变小,说明分散的力量大于集中的力量。

三、环渤海地区港口城市体系等级规模结构及分形特征

(一)城市体系等级规模结构

环渤海17个沿海城市,地域上跨省区,但经济发展有着一个共同的特点就是均为港口城市,经济发展以及彼此之间存在着一定的文化和经济联系,也成为了一个相互联系的城市体系。根据2009年《中国城市统计年鉴》,得到非农业人口统计表。

表1 2008年环渤海地区各市非农业人口及排序

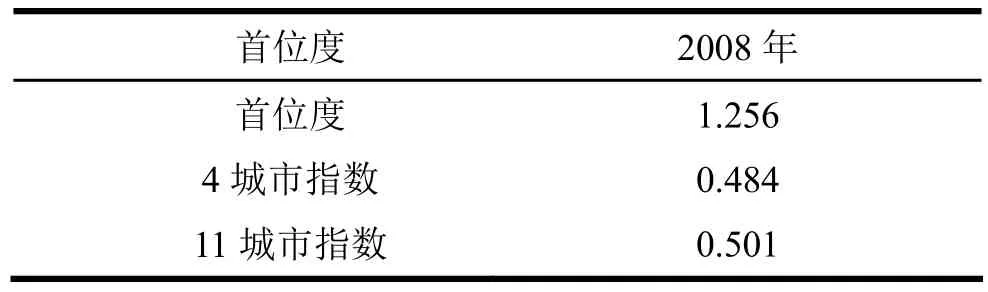

根据马克·杰斐逊的城市首位律,由表1可以计算出城市首位指数,一般认为城市首位指数应该包括2城市指数、4城市指数和11城市指数(Pn表示按人口规模排在第n位的城市非农业人口数)。

S2=P1/P2;

S4=P1/(P2+P3+P4);S11=2P1/(P2+…+P11)

按照城市位序-规模法则,2城市指数为2,4城市指数和11城市指数为1是城市规模结构的理想状态。由以上计算可知,淮海经济区城市规模指数均小于这个标准,并且从S2看,首位城市垄断功能不强,其辐射带动功能仅局限于徐州都市圈,对整个环渤海地区城市体系的影响偏弱;从S4、S11看,城市首位度不仅小,而且随选取城市数目的增多趋于变小,说明中间位序城市比较发育,且分布均衡,规模结构差别不明显。

表2 2008年环渤海地区城市规模指数

我国现行的城市规模级别划分是以城市非农业人口为基本依据的,其中城市共分4个等级:第一级为特大城市,城市非农业人口规模大于100万;第二级为大城市,其人口规模介于50万至100万之间;第三级为中等城市,其人口规模介于20万至50万之间;第四级为小城市,其人口规模小于20万。由于当前城市规模发展迅速,该标准难以适应未来城市规模划分的需要,为此在参照现行标准的基础上,增加了超大城市级别(城市非农业人口大于200万),特大城市人口相应调整为介于100万至200万之间。

表3 环渤海地区城市规模分布情况

从城市所占比重来看,超大城市:特大城市:大城市:中等城市:小城市为35.29: 47.06: 17.65: 0: 0;从城市非农业人口所占比重来看,超大城市、特大城市、大城市、中等城市、小城市分别占城市总数的67.24%、25.78%、6.98%、0%、0%。城市体系等级规模结构失衡,形成了“一头高”的不平衡局面,所有城市均为大城市以上,超大城市、特大城市达到14座,占城市总量的82.35%,中等城市、小城市缺失。超大和特大城市非农业人口数占所有城市总非农业人口的93.02%。这表明城市人口分布集中,大城市突出,而中小城市不够发育。这种规模结构的失衡会导致城市体系的整体功能发挥受阻,大中小城市之间缺乏必要的有机联系,城市辐射功能受到抑制。同时环渤海地区港口城市均为大城市以上,说明港口城市比较发达,各自都形成规模,但是彼此之间的联系和依托性较弱。

(二)环渤海地区港口城市体系规模结构分形特征

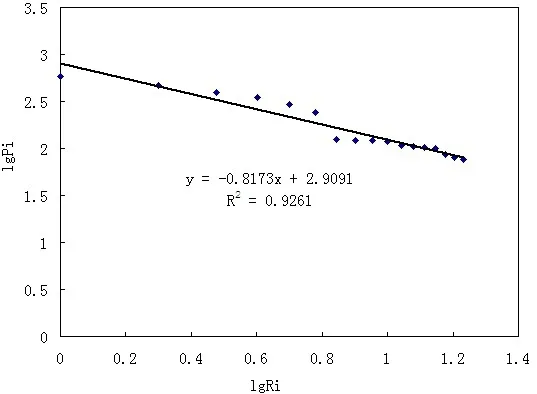

选取城市非农业人口为研究对象,虽然非农业人口不如常住居民人数更能代表城市规模,但由于常住居民数据的不可得性,故选取城市非农业人口代表城市化水平,体现城市规模。根据城市位序—规模的齐夫公式求出2008年淮海经济区城市位序-规模回归方程,并计算分维值。经过计算得回归方程:lnPr = -0.8173lnPi + 2.9091(见图1)。相关系数为0.9261,说明城市体系符合分形法则,具有极高的相关性。由回归结果可知回归线斜率的绝对值|b|为 0.8173,D 值为1.2235,大于 1。说明环渤海地区港口城市规模分布属于相对均衡的分布类型,人口比较分散的分布在各等级的城市里,高位次城市规模不很突出,城市分布接近于位序—规模分布。由表4城市规模的实际值与理论值之间的正负离差可知,天津、大连、滨州、锦州、秦皇岛、日照、盘锦、葫芦岛的实际规模比它们的理论规模小,从地区城市体系的背景上看,有着可观的发展前景;青岛、唐山、沧州、烟台、营口实际规模比理论规模大,说明城市规模发展速度快;潍坊、威海、营口、东营城市规模的实际值与理论值相当。

图1 2008年环渤海港口城市等级规模分布回归分析图

表4 城市规模理论值与实际值间的离差

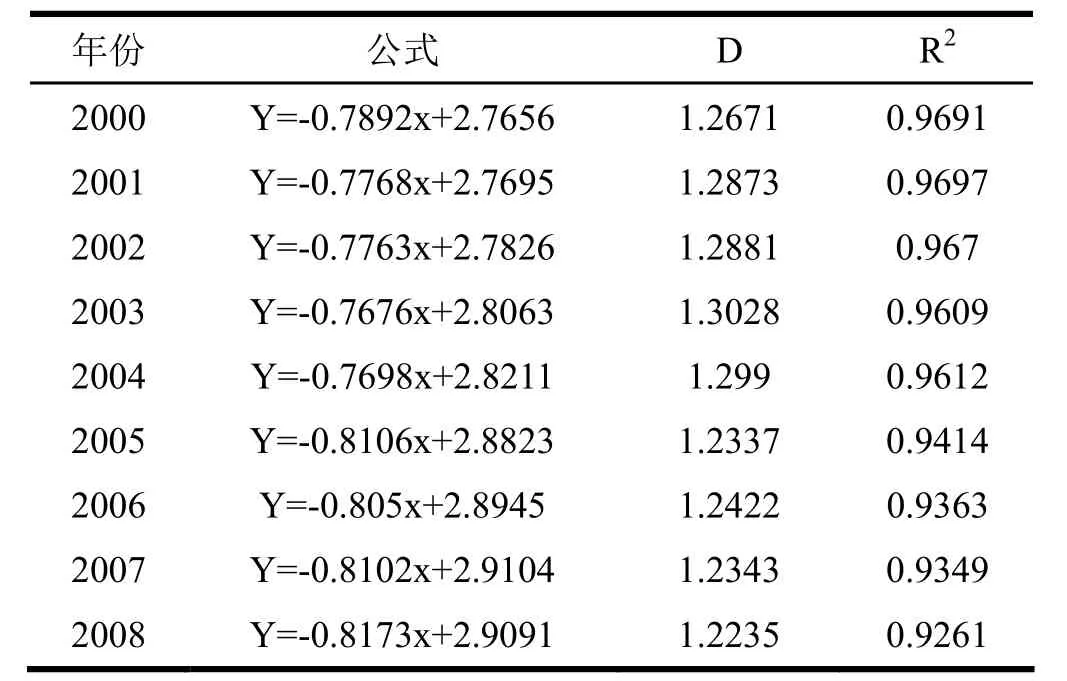

利用相同的方法,计算2000-2008年的环渤海地区港口城市的城市体系分维数据,得到表5。

表5 环渤海港口城市规模分布分维结果(2000-2008年)

由表5可见,相关系数R2都大于0.92,相关性较好,表明环渤海地区港口城市规模分布具有明显的分形特征,采用分形理论适合对该地区城市体系等级规模结构进行分析研究,这对于制定区域体系规划具有一定的实践指导意义。表中D值均在1.2以上,大于1,说明环渤海港口城市体系在空间布局上较均衡,高位次城市规模不很突出,中间位序的城镇较多,高位次城市的首位作用较弱,各城市趋于相对独立。D值的变化呈现两个阶段。2000-2003年呈现增大的趋势,说一方面,这有利于区域内各城市的均衡、同步发展,使区域生产趋向均衡化、空间结构呈现网络化。在信息化和产业高技术化发展的基础上,有利于促使环渤海地区发展为高度达的城市化区域。另一方面,城市间空间作用力小不利于城市间相互协作,若城市间竞争过于激烈,将阻碍城市和区域的发展。

环渤海地区港口城市空间分布趋于均衡,表现出特大城市,超大城市,大城市数量多,中小城市缺失,城市间趋于相对独立,城市间相互作用较小。趋于均衡的城市体系空间结构不利于城市间的交流合作,容易形成城市之间关系松散、各自为战的不利局面,城市体系功能不能得以有效发挥。环渤海港口城市体系首位分布不明显,首位城市的影响力不能影响整个环渤海地区的17个城市,应该提升首位城市的规模和经济带动作用,在环渤海港口城市体系自组织系统自身发育的同时,促进各等级城市之间的交流合作,协调高效发展,加快推进空间结构的演化,确立天津,青岛,大连3个区域首位城市,让这几个城市在环渤海的几个小区域内形成带动作用,最大限度地发挥其对区域的带动效应。