案例教学分组讨论模式的利弊分析

2011-10-23王永桂

王永桂

案例教学分组讨论模式的利弊分析

王永桂

讨论是案例教学的一个重要环节。随着教学班级规模的扩大,分组讨论成为广泛采用的案例教学形式。案例教学的分组讨论本质上是一种合作学习形式。分组讨论教学模式有利有弊,只有充分认识其利弊,才能更好地发挥其积极作用,规避消极作用。

案例教学;群体动力;合作学习;分组讨论;利弊

案例教学是由美国哈佛法学院前院长克里斯托弗·哥伦布·朗代尔(C.C.Langdell)于 1870年首创,后经哈佛企管研究所所长郑汉姆(W.B.Doham)推广,从美国迅速传播到世界许多地方,被认为是代表未来教育方向的一种成功教育方法。20世纪80年代,案例教学引入我国,已经成为我国各高校教学中最普遍、最常用的一种教学方法。

案例教学就是先把真实的情景加以典型化处理,形成供学员思考分析和决断的案例,然后围绕一定的教学目标,在教师指导下,由学生对案例进行分析和讨论,就问题做出判断和决策,从而提高学生思考问题、分析问题和解决问题能力的一种教学活动过程[1]。案例教学与传统教学有较大的区别,其中最典型的区别就是传统教学以教师的讲课为基础,案例教学以学生的讨论为基础[2]。学生的课堂讨论有分组讨论和全体讨论两种形式。当前我国各高校在案例教学中比较普遍的是采用分组讨论的模式。

一、群体动力学与合作学习模式

群体动力学的创始人心理学家库尔特·勒温(Kurt(Lewin)认为,人们结成的群体不是静止不变的,而是处在不断的相互作用和相互适应的过程之中。他用场理论来说明群体成员之间各种力量相互依存和相互作用的关系,认为个体的行为是由个性特征和场(指环境的影响)相互作用的结果,个人的行为是随其本身及其所处环境条件的变化而改变的,即个体行为的方向和强度取决于个体的内部条件和个体所处的群体环境两个变数的变化。同时,群体中的每一个成员既受环境的影响,又构成环境的一部分而影响其他成员[3]。

根据群体动力学理论,不管是正式群体还是非正式群体,都存在群体凝聚力、群体规范和压力、群体氛围及群体成员在相互交往的基础上形成的吸引与排斥、竞争与合作等人际关系,所有这些影响群体与成员个人行为发展变化的力量的总和就是群体动力。教师在课堂中如能善于运用这些群体动力,就必然会获得良好的教学效果。

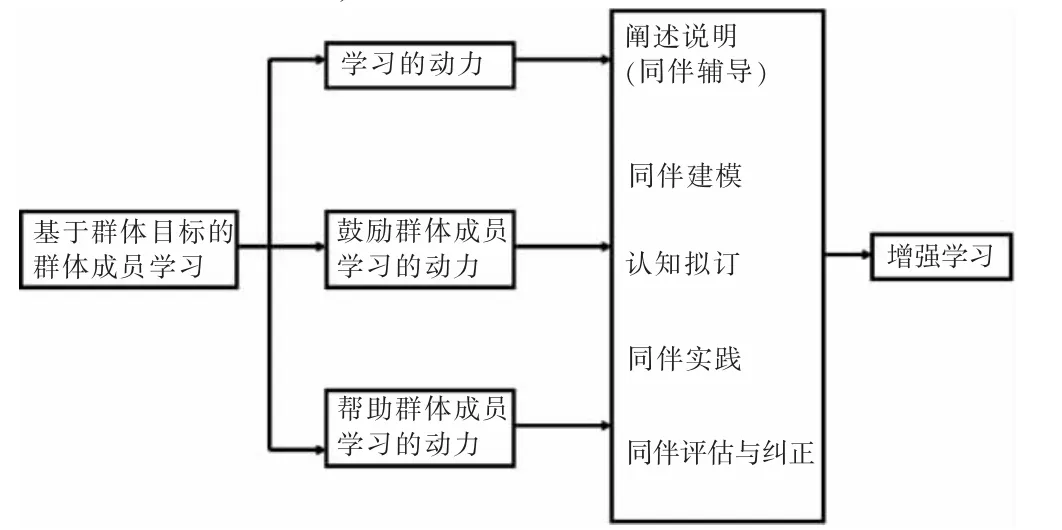

案例教学分组讨论模式,就是将学生分成若干个小组,通过小组成员间的相互合作达到共同目标的教学模式。这种模式使学生处在一个协作性的群体中,不同智慧水平和思维方式的成员之间互相启发,互相补充,在交流合作的同时,产生新的认识,以群体的力量完成共同的学习任务。案例教学分组讨论模式本质上就是合作学习的模式。合作学习模式是由美国著名教育家David Koonts在20世纪70年代首先倡导并实施的,它让学生在一种异质小组中互助合作,达成共同的学习目标,并以小组的总体成绩为奖励依据。美国学者罗伯特·斯莱文(Robert Slavin)提出了一种合作学习的模型,如图 1所示[4]:

图1 合作学习模型

二、案例教学分组讨论模式的利弊分析

(一)分组讨论模式之利

第一,有利于教师课堂管理。课堂管理是教师通过协调课堂内的各种人际关系而有效地实现预定教学目标的过程[5]312。班级规模的大小是影响课堂管理的一个重要因素。当前随着我国高等教育的不断发展,高校中学生班级的规模越来越大,教师的课堂教学管理的难度不断增大。目前我国高校中一个教学班级上百人的情况已经比较普遍,在案例教学课堂讨论中,如果要让每一位学生都能参与到讨论中来,平均每人拥有的时间只能以秒为单位进行计算。因此,全体讨论的形式在案例教学中已缺乏可行性。鉴于这种实际情况,采用分组讨论的形式,则可以较好地解决班级规模过大导致的问题。

第二,有利于学生的团队合作。所谓团队,是指能够根据目标做出一定的成就或圆满完成任务的、有着高度独立能力的一群人[6]。一个有效的团队,要求团队成员对团队有着强烈的归属感和团队精神,成员之间必须相互协作、相互依存、彼此信任、互相帮助、和谐相处,每个成员要不断提高自己的能力、素质与觉悟,敢于吸收新鲜事物,勇于接受外部批评,乐于倾听外部意见。案例教学分组讨论模式在教学实践操作中的一般形式,是将学生进行分组,一般7-10人为一小组,使每一个学生都能归属到一个小组里,使每一个小组都有自己的任务与目标,各小组以团队的形式来完成教师要求完成的学习任务。这样的小组实质上是问题解决型团队,通过分组成立团队的形式来开展案例教学讨论,本身就是一个促进学生团队合作,培养学生团队精神的教学过程。

第三,有利于师生的人际交往。课堂里的人际交往是教师和学生在课堂里传递信息、沟通思想和交流情感的过程。和谐的师生关系能使学生目标明确,保持态度一致与行动协调,有秩序进行课堂学习活动,消除误会,避免冲突,体验群体生活的愉悦。当前教学班级规模越来越大,导致师生交往频率下降。相互缺乏足够的了解,师生关系就容易变得疏远、冷漠。在案例教学过程中,这种现象就更易出现。因为要求教师在案例教学中与每一位学生互动是件不太现实的事情。但是,在案例教学过程中如果师生不能产生互动,又会严重挫伤学生参与案例讨论的积极性。通过分组讨论的形式,教师与学生的互动就会变得更具可行性与可操作性,能够大大增加教师与学生互动的频率,使每位学生都能真正参与到案例讨论中来。

(二)分组讨论模式之弊

第一,会出现“搭便车”现象。案例教学分组讨论模式中,小组成员的“搭便车”是指由于个体对小组的学习贡献难以进行具体衡量,从而使成员在群体中的学习付出比自己单独学习时的付出要少,进而导致成员在学习上对群体产生过度的依赖。在案例教学分组讨论模式中,教师一般是将学生按照一定人数分成若干小组,形成问题解决型团队。问题解决型团队更多地要求小组成员之间必须相互合作而不是相互竞争,这就往往会导致小组中的学习积极性不高、参与性较差的成员趁机“搭便车”的现象。小组中一部分成员可能并没有认真地对案例进行分析与思考,没有真正地参与到讨论中去,对小组团队没有任何学习贡献,而更多任务的是由小组组长或团队领导完成的。对“搭便车”的情况,教师也难以进行有效的干预。

第二,会出现从众现象。所谓从众,是指当一个人在群体中与多数人的意见有分歧时,会感到一种群体压力,群体压力会迫使个体违背自己的意愿,迁就大多数人的意见,从而产生顺从群体规范的一种行为[7]。美国社会学家奥尔波特对从众现象进行过形象的描述:“我们从属于多数人的意志。当大众鼓掌时,我们也随之鼓掌;大众表示反对时,我们也不提出异议。”在案例教学分组讨论过程中,从众现象是普遍存在的。有的学生由于相信群体信息的正确性,而放弃了自己对案例问题的判断;有的学生对案例问题有自己独到的见解,但为了避免遭受他人的非议和使自己处于孤立的境地,往往会放弃自己的观点和想法。案例教学中的从众现象会抑制部分学生的创造性,使一些真知灼见的思想与观点被扼杀。案例教学的主要目标是提高学生思考问题、分析问题和解决问题的能力,然而从众现象的存在不利于案例教学目标的实现。

第三,会出现人际排斥现象。人际排斥是指交往双方出现关系不融洽、相互疏远的现象,以认知失调、情感冲突和行动对抗为特征[5]326。案例教学中讨论小组的类型一般分两种,一是自由组合型,由学生根据自己的意愿、喜好、需求进行自由组合,这样的小组成员在性格、态度、情趣、偏好等方面的差异较小,成员相互间的接受性较好、认知较协调、情感更和谐、行动易一致;二是非自由组合型,主要是由教师将学生进行随机分组。小组成员的人际排斥现象一般多发于非自由组合型小组中。小组的成员间在性格、态度、情趣等方面彼此差距较大,缺乏共同语言,甚至有过不愉快的交往史,相互间的接受性较差,在案例讨论过程中就难以进行有效的合作。人际排斥现象对小组的群体凝聚力与群体学习效果具有较大的负面作用,同时也会影响到教师对课堂的整体管理与控制。

三、结语

案例教学法是一种常用的有效的教学方法。由于教师和学生客观上存在的个体差异性,在实际教学过程中案例教学法的具体形式必然也存在较大的差异。不同的教师,其教学的风格与方式肯定不一样。同样的教师,针对不同的教学对象,所采用的教学方式也应有差异。分组讨论模式作为一种常见的案例教学形式,教师在实际教学运用中应对这种模式的利弊有充分的了解,才能充分发挥其积极作用,规避其消极作用。

[1]王珏辉,姚国权,尹铁岩.管理学科案例教学:实验视角[J].信息技术与信息化,2007(1).

[2]小劳伦斯·E·列恩.公共管理案例教学指南[M].北京:中国人民大学出版社,2001:47.

[3]黄宽勇.群体动力论在管理类课程案例教学中的应用研究[J].百色学院学报,2009(6).

[4]Sweet Michael,Michaelsen,Larry K.How Group Dynamics Research Can Inform the Theory and Practice of Postsecondary Small Group Learning[J].Educational Psychology Review,2007(19):33.

[5]皮连生.学与教的心理学[M].上海:华东师范大学出版社,2002.

[6]登哈特,等.公共组织行为学[M].赵丽江,译.中国人民大学出版社,2007:311.

[7]朱志忠.组织行为学[M].北京:北京大学出版社,2006:123.

G642.0

A

1673-1999(2011)05-0180-02

王永桂(1977-),男,江西吉安人,黄山学院(安徽黄山245041)经管学院讲师,研究方向为公共事务管理。

2010-12-11

黄山学院教学研究项目“基于能力培养的公共管理案例设计与教学实践研究”(2008hsujy033)。