长三角地区经济差异的收敛性分析

2011-10-18胡艳君

胡艳君

(清华大学公共管理学院台湾研究所,北京100084)

长三角地区经济差异的收敛性分析

胡艳君

(清华大学公共管理学院台湾研究所,北京100084)

文章从16市和59县(市)两个区域层次上对长三角地区内部经济差异的收敛性进行了考察和分析,研究结果表明:无论是以人均GDP还是以人均收入作为考察指标,长三角地区在长期内都不存在σ—收敛;以人均GDP增长来考察长三角地区的β—收敛和俱乐部收敛表明,16市在长期和某些阶段表现出强弱不同的绝对β—收敛,而59县(市)不存在绝对β—收敛;苏中南28县(市)内部不存在俱乐部收敛,而浙东北31县(市)表现出俱乐部收敛。

长三角地区;经济差异;收敛

1 研究背景

地区差异问题是我国20世纪90年代以来区域经济研究的重点问题之一,吸引了国内外众多的学者进行研究,但大多数的学者把研究的范围界定在全国,研究东、中、西三大地带之间的差距,选取的地理单元多为省级及以上行政单元的基础数据。长三角地区所在的沪、苏、浙三省市作为东部沿海省市,常常会被作为一个整体或认为是同质的,其内部经济发展的差异并没有引起大家广泛的关注。

事实上,对于长三角地区,从1978~2006年,长三角16市的人均GDP基尼系数从0.201上升到0.231,呈逐年上升的趋势,表明16市之间的经济差距在进一步扩大;2005年长三角城镇居民人均可支配收入15607元,农村居民人均纯收入为7109元,前者是后者的2.2倍,而2000年前者只是后者的2倍,表明长三角地区城乡差距也在进一步拉大;1985~2006年,长三角16市所包括的59个县(市)人均GDP基尼系数从0.184上升到0.313,呈逐年上升的趋势,2008年,该区域内人均GDP最大的为江苏省昆山市,高达218984元,最低的为浙江省仙居县,只有16292元,两者相差近13.44倍,这一差距在1985、1996和2006年分别为3.39倍、7.35倍和12.22倍,表明该区域内经济差距也在进一步扩大。

本文将从城市和县(市)级两个区域层次上研究长三角地区经济差异的收敛性问题。

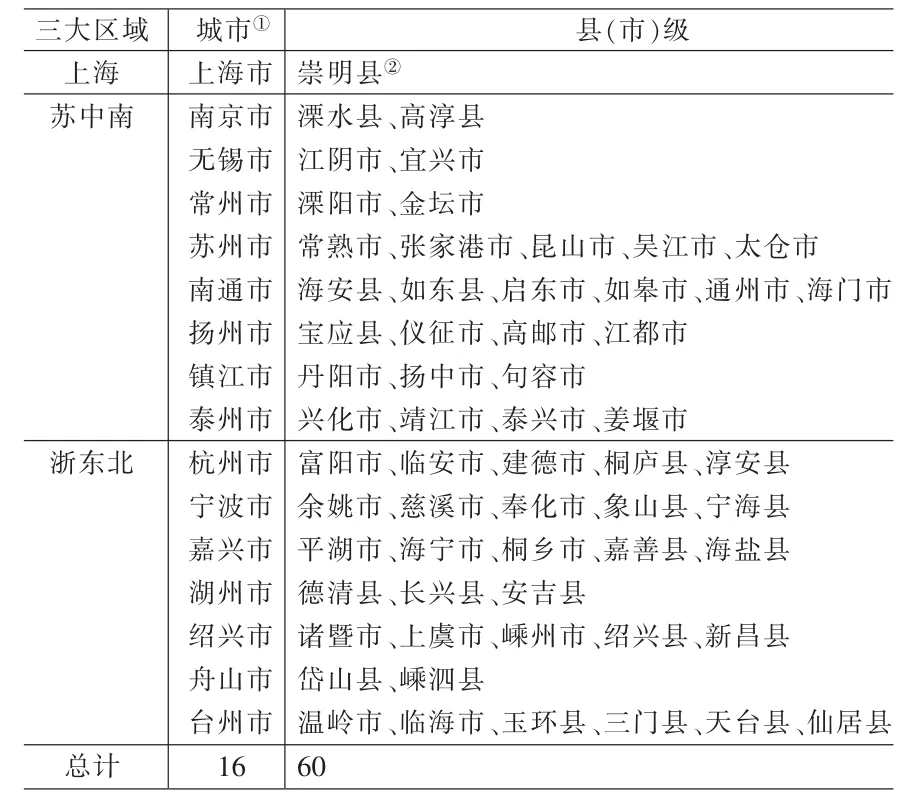

2 研究的区域范围界定

本文所研究的长三角地区是从经济地理角度来划分的,指以上海为中心,以苏中南、浙东北为两翼的经济带,包括上海、南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、泰州、杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、舟山、台州等16个城市,面积近11万平方公里的区域。实证分析部分涉及到区域层次如表1所示。

表1 长三角地区区域层次的划分

3 研究方法

3.1 σ—收敛的检验

σ—收敛是指不同经济系统间人均收入的离差随时间的推移而趋于下降。σ—收敛的检验方程为:

式中,yi,t表示第i个经济体在t时间的人均GDP数值,σt为n个经济体之间实际人均GDP对数值logyi,t的标准差。

若在年份t+T满足:σt+T<σt,则称这n个经济体具有T阶段的σ—收敛。如果对任意年份s

3.2 β—收敛的检验

当一个较为贫穷的经济比一个较为富裕的经济增长得更快时,即人均收入增长率与初始水平之间存在一种负相关关系,那么,贫穷经济的人均收入水平将赶上富裕经济,这样的收敛称为β—收敛。

假设用yi,t表示第i个经济(i=1,2,…,n)在t年的实际人均GDP,则它在t到t+T年间人均收入的年平均增长率为γi,t,t+T= 1/T*log(yi,t+T/yi,t),对以下方程进行回归估计:

式中,μi,t为扰动项,它反映生产函数、储蓄率等所受到的暂时性的冲击。一般假定μi,t在不同经济之间是独立分布的,均值为零。

如果参数β大于零,就称这n个经济间呈现β—收敛。β值越大,收敛越强。

β收敛存在绝对收敛与条件收敛之分,即如果上式的回归结果不受是否加入其它有关附加变量的影响,均表现为γit,t+T与logyi,t之间呈负相关,那么就是绝对β收敛;如果只有在加入其它有关附加变量之后,上式的回归结果才能得到负相关关系,就认为是条件β收敛。

3.3 俱乐部收敛的检验

俱乐部收敛的计量检验是以Sala-I-Martin(1996)的模型为基础,其检验方程与β—收敛的回归方程类似,即:

其中,γi,t为末期第t年各区域的人均GDP增长率,yi,0为基期各区域的人均GDP水平,α1为常数项,α2为待估参数,εi,t为随机扰动项,如果α2为正值,就称这n个区域间呈现俱乐部收敛。

4 实证分析

4.1σ—收敛

对于σ—收敛的检验,本文从人均GDP和人均收入两个角度从长三角地区16市和59县(市)两个区域层次上来进行,利用公式(1)通过计算人均GDP和人均收入对数值的截面标准差σt来判断是否存在σ—收敛。

4.1.1 人均GDP的σ—收敛检验

从图1我们可以看出,长三角16市的σt值从1978年的0.227下降到2006年的0.177,存在总体上的σ—收敛,但其中也经历了一些波动,分为几个阶段:第一阶段,1978~1989年σt逐年下降,存在σ—收敛;第二阶段,1990~1993年σt上升,不存在σ—收敛;第三阶段,1993~1995年略有收敛之后,一直到2005年,σt一直处于增大的趋势,不存在σ—收敛。

对于长三角59县(市),σt值从1985年的0.140增加到2006年的0.234,不存在总体上的σ—收敛。只有在个别的年份,存在σt值的略微下降,如1988~1989年、1994~1995年和1998~1999年。

4.1.2 人均收入的σ—收敛检验

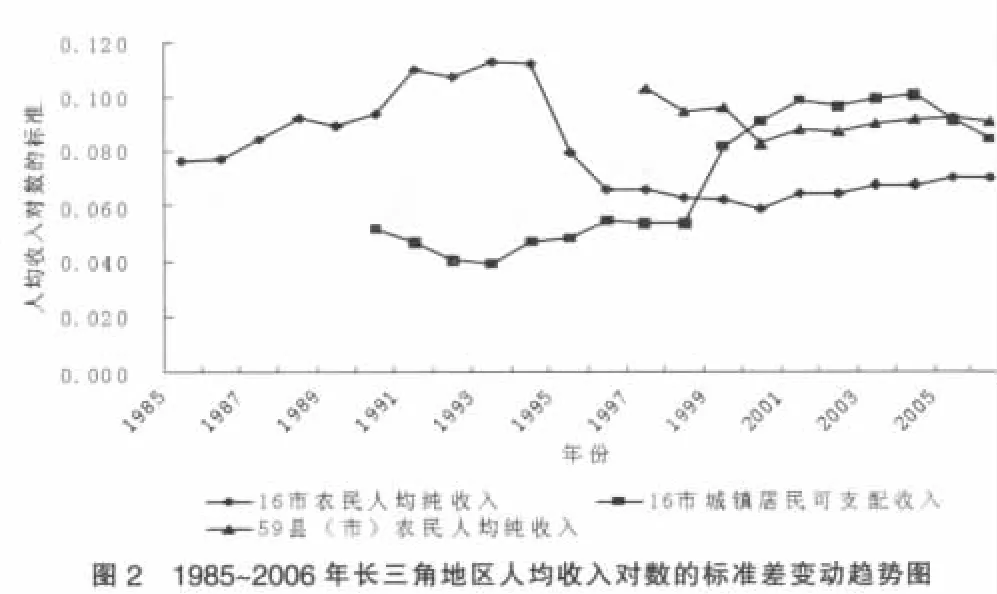

对于人均收入的σ—收敛的检验,我们从农民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入两个方面分别来分析。

从图2我们可以看出,长三角16市农民人均纯收入σt值的变动可以分为三个阶段:第一阶段,1985~1994年,σt值不断上升,不存在σ—收敛;第二阶段,1993~2000年,存在σ—收敛;第三阶段,2001~2006年,σt值不断上升,不存在σ—收敛。

长三角16市城镇居民人均可支配收入σt值从1990的0.052上升到2006年的0.084,不存在σ—收敛,但在某些阶段上存在σ—收敛,如1990~1993年。

长三角59县(市)农民人均纯收入的σt值在1997~2006年10内总体上略有下降,但期间只经历小幅的波动,维持了较稳定的水平,不存在σ—收敛。

通过以上对长三角地区人均GDP和居民收入水平σ—收敛检验的分析,我们可以得出以下两个结论:第一,无论是16市还是59县(市),无论是人均GDP,还是居民收入,都不存在长期的σ—收敛,都表现出很强的阶段性;第二,农村居民收入之间差异的变化小于城镇居民之间差异的变化。

4.2 β—收敛

这一部分我们将利用回归方程(2)对长三角16市(1978~2006)和59县(市)(1985~2006)的人均GDP增长进行绝对β—收敛和条件β—收敛的检验。

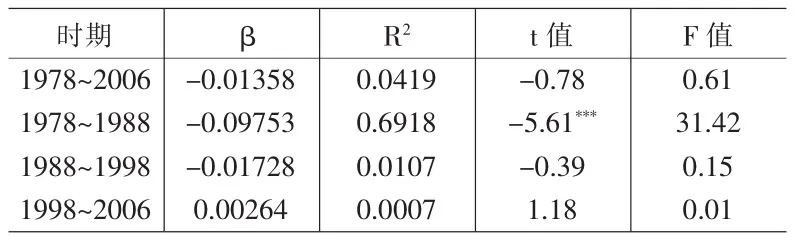

4.2.1 长三角16市人均GDPβ—收敛检验

对1978~2006年长三角16市人均GDP增长进行回归分析,以人均GDP增长率为因变量,以1978年人均GDP的对数值作为解释变量,分时期进行分析,分析结果见表2,β为回归的收敛系数,该值为负,说明存在β—收敛,为正说明不存在β—收敛或者发散。我们看出,只有1978~1988年β为-0.09753,t检验值在1%水平上显著,R2为0.6918,回归方程的拟合程度较好,表明这一时期长三角16市人均GDP存在绝对β—收敛。其它几个时期回归结果不理性,但1978~2006年、1988~1998年时期的β都小于0,表明存在较弱的绝对β—收敛;1998~2006年,β大于0,说明不存在绝对β—收敛。

4.2.2 长三角59县(市)人均GDP的β—收敛检验

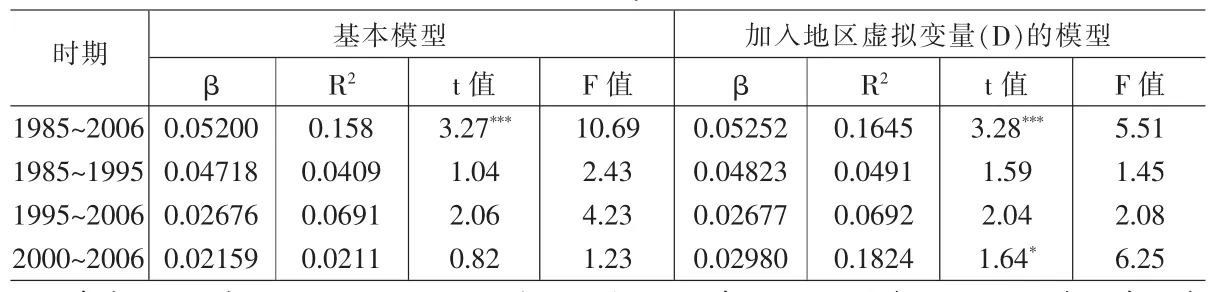

对于长三角59县(市)人均GDP的β—收敛检验,首先是绝对β—收敛检验,然后是条件β—收敛检验,条件收敛这里主要是在模型中加入了地区虚拟变量D(苏中南的县(市)取0,浙东北的县(市)取1)。分析结果见表3,从表中可以看出,1985~2006年,β为0.05200,t检验值在1%水平上显著,虽然方程的拟合度不是很高(R2为0.158),但仍然表明这一时期长三角59县(市)人均GDP增长存在发散趋势。其它时期的β也均为正值,但R2都很小,回归效果很不理想,但是β都大于0,因此,可以说这些时期长三角59县(市)不存在绝对β—收敛。

表2 长三角16市人均GDP增长的β-收敛检验(1978~2006)

表3 长三角59县(市)人均GDP增长的β-收敛检验(1985~2006)

加入地区虚拟变量后,我们发现1985~2006年的结果与未加入虚拟变量前结果相比,β值为0.05252,R2为0.1645,方程的拟合度有所提高,表明长三角59县(市)人均GDP增长的发散程度更高,一方面说明如果考虑地区因素不存在条件β—收敛,另一方面说明地区因素并不是促使59县(市)经济增长收敛的原因之一。而且地区虚拟变量的系数值比较小,t值也不显著,说明苏中南和浙东北两个区域在解释人均GDP增长方面差距不大,也就是说,这两大区域经济增长差异不大。

通过对不同时期长三角16市和59县(市)人均GDP增长β—收敛分析表明,长三角16市在1978~2006年存在绝对β—收敛,但只在1978~1988年期间比较显著,1998~2006年不存在绝对β—收敛;长三角59县(市)在1985~2006年是发散的,而且在任何一个时期都不存在绝对β—收敛。

4.2.3 俱乐部收敛

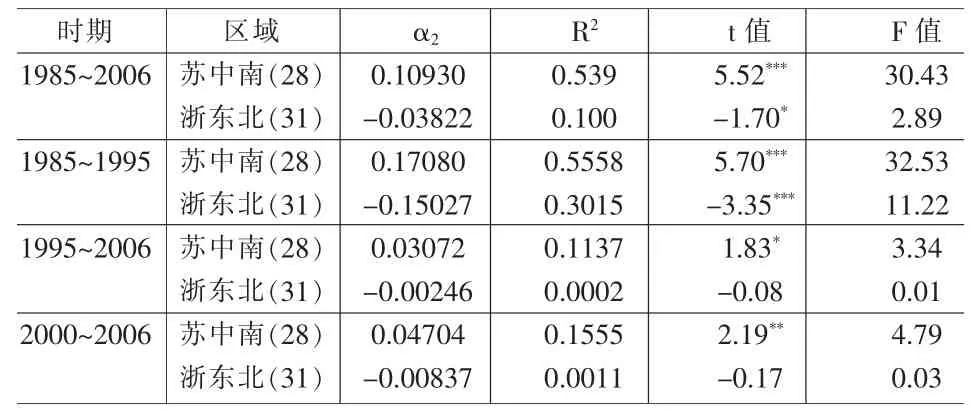

前面的β—收敛分析中,我们发现59县(市)之间并不存在绝对β—收敛,而且苏中南和浙东北两大区域经济增长差异不大,那么他们内部是否存在俱乐部收敛呢?这里我们将按照公式(3)Sala-I-Martin的模型分不同时期对长三角59县(市)属于同一行政省区的苏中南28县(市)和浙东北31县(市)的人均GDP增长进行β—收敛分析,回归结果见表4。

表4 长三角59县(市)人均GDP增长的俱乐部收敛检验

从表4可以看出,1985~2006年,苏中南28县(市)内部人均GDP增长回归的α2值大于0,t值在1%水平上显著,R2为0.539,方程拟合度也比较高,表明这一时期苏中南28县(市)内部不存在俱乐部收敛;但浙东北31县(市)存在俱乐部收敛的趋势。

下面我们分三个时期1985~1995、1995~2006和2000~2006三个时期来进一步探讨在不同的阶段上是否存在俱乐部收敛。

1985~1995 年,苏中南28县(市)内部人均GDP增长回归的α2值为0.17180,t值在1%水平上显著,R2为0.5558,方程拟合度也比较高,表明这一时期苏中南28县(市)内部不存在俱乐部收敛;但浙东北31县(市)α2值为-0.15027,t值在1%水平上显著,R2为0.3015,方程拟合度比较高,存在明显的俱乐部收敛的趋势。

1995~2006 年,苏中南28县(市)内部仍然不存在俱乐部收敛,但与1985~1995年相比,发散的趋势有所减弱;浙东北31县(市)的回归结果不理想,但α2值小于0,还是有微弱的俱乐部收敛趋势。

2000~2006 年时期苏中南28县(市)内部与浙东北31县(市)内部的经济增长趋势与1995~2006年时期一致,但从α2值的大小可以看出,2000年以后的几年,苏中南28县(市)内部发散的趋势和浙东北31县(市)内部俱乐部收敛趋势又有所加强。

通过对长三角59县(市)人均GDP增长的俱乐部收敛分析发现,不论是1985~2006年还是各个不同的阶段,苏中南28县(市)都不存在俱乐部收敛,而浙东北31县(市)内部都存在俱乐部收敛,只不过不同的阶段收敛的强弱程度不同。这一结果从对长三角59县(市)经济发展水平的分析中也可以反映出来,2006年,59县(市)中,人均GDP排在前10名的位于苏中南的有7个,而排在后10名的,位于苏中南的有6个,表明苏中南地区县域经济发展水平差距比较大。

5 结论

收敛性分析表明,无论是16市还是59县(市)人均GDP和人均收入的σ—收敛都表现出很强的阶段性,不存在长期的σ—收敛;16市存在长期的绝对β—收敛,在1978~1988年比较显著,59县(市)无论在长期还是在不同发展阶段都不存在绝对β—收敛;无论长期还是不同阶段,苏中南28县(市)内部都不存在俱乐部收敛,而浙东北31县(市)却都存在或强或弱的俱乐部收敛。

从收敛性分析的结果我们可以得出以下几个结论:(1)长三角地区县域之间的经济差异较大,而且有不断扩大的趋势;(2)市域之间的差异小于县域之间的差异,表明作为不同等级的中心城市,对周边地区的辐射和带动作用还不够强;(3)苏中南和浙东北地区县域经济差异的不同发展趋势表明长三角地区目前还是一个联系松散的经济区,实现区域经济一体化和经济协调发展还有很多工作要做。

[1]王启仿.区域经济差异及其影响因素研究——以江苏省为例的实证分析与检验[D].南京农业大学博士学位论文,2003.

[2]Sala-i-Martin,X.The Classical Approach to Convergence Analysis[J].The Economic Journal,1996,106.

[3]莫建备,徐之顺,曾骅,荣跃明.大整合·大突破:长江三角洲区域协调发展研究[M].上海:上海人民出版社,2005.

[4]赵国如.县域经济与市域经济——中国现代化的两个轮子[C].第五届经济学年会论文,2005.

[5]胡艳君.长三角地区经济差异分析[D].上海财经大学博士学位论文,2008.

[6]洪银兴.工业和城市反哺农业、农村的路径研究——长三角地区实践的理论思考[J].经济研究,2007,(8).

(责任编辑/易永生)

F207

A

1002-6487(2011)05-0127-03

胡艳君(1976-),女,博士后,研究方向:区域经济、两岸经济合作。