论中国政府部门目标责任管理的得与失

2011-10-18田红云田伟

田红云,田伟

(1.江苏大学工商管理学院,江苏镇江212013;2.中共江苏省委党校江苏省行政学院,南京210004)

论中国政府部门目标责任管理的得与失

田红云1,田伟2

(1.江苏大学工商管理学院,江苏镇江212013;2.中共江苏省委党校江苏省行政学院,南京210004)

作为中国政府部门政绩考核的一个主要途径,目标责任制的管理方式在实现中央与地方、上级与下级之间的激励兼容方面究竟发挥着怎样的作用?文章从理论上探讨了目标责任制的政绩考核方式实现激励兼容所需满足的条件,并对于中国政府部门目标责任管理的得失进行了系统性的考察。文章认为,中国政府部门以目标责任制为主导的政绩考核方式有力促进了中央与地方、上级与下级在追求经济增长方面的激励兼容,但在增长稳定性与可持续性,以及强化地方政府公共服务职能等方面存在着激励功能的弱化。“政绩考核不是筐”,仅仅试图通过政绩考核体系的完善并不足以为推进实现科学发展提供地方官员激励的制度支撑。

地方政府;政绩考核;目标责任制

0 引言

目标责任制作为一种重要的行政逐层发包(即上级政府向下级官员分配任务)方式以及对官员工作业绩考核的主要途径,在中国政府部门的官员治理机制中扮演着极其重要的角色。在企业管理中,目标责任制通常是实现委托人与代理人激励兼容的一种有效管理模式(目标管理)。然而,由于政府公共部门具有区别于私人部门的特殊性质,在政府部门采取目标责任制是否必然有利于实现中央与地方(上级与下级)的激励兼容?政府部门目标责任制欲发挥作用又必须满足怎样的前提条件?在什么样的情况下目标责任制的实施可能引发地方官员激励结构的扭曲?本文试图对中国政府部门实施目标责任制在引导中央与地方、上级与下级官员激励兼容方面的得与失进行一个系统性的研究。

1 目标责任制、激励兼容及其发挥作用的前提条件

1.1 从一个理想状况谈起

我们首先分析一个理想的状况,在这种状况下,目标责任制可以完全发挥作用,即有效实现上级官员与下级官员在目标责任内容规定上的激励兼容。我们考察的这个理想状况必须满足以下条件:(1)结果的可测性与可观察性,即目标责任制所规定的任务可以通过具体的指标加以测定。(2)最终得分是决定奖惩的唯一客观依据,即在对可测性结果进行评分的基础上,上级政府完全依据下级官员的分值对下级官员实施奖惩(如晋升、奖励或惩戒等等),分值构成了奖惩的唯一客观依据,没有任何主观性人为因素会影响到奖惩的实施。(3)目标责任任务的唯一性(单任务委托-代理问题)。在满足上述条件的情况下,我们可以以Lazear和Rosen(1981)[1]模型为基础,考察目标责任制管理模式强化地方官员追求政绩(由上级政府所布置的目标任务)激励导向的具体作用机理。

假设经济中存在着一个上级政府以及两个下级政府(分别存在两个下级行政首长A和B),在实行行政首长负责制的背景下,假设上级政府主要通过目标责任制的管理模式向A和B行政发包。我们假设上级政府所布置的任务仅有一项,即官员A和B需在某个时间内完成某个共同的任务(如推进地区经济增长或实现就业增长等等)。假设任务的最终完成情况可以用指标Q加以测算,Q即是俗称的“政绩”。在目标责任制的管理模式下,上级政府主要通过比较A、B两个官员的政绩Q来决定官员的奖惩,Q较高者获得奖励(如晋升或嘉奖等);Q较低者不获奖励(甚至可能获得惩罚,如通报批评等)。记地方官员在追求政绩的过程中所耗费的时间或精力(努力程度)为e,则,Q是e的增函数:Qi=ei+εi(i=A,B),其中,ε是除地方官员个人努力程度之外影响政绩的其他随机因素(如自然灾害),ε服从于某个均值为0、方差为σ2的已知分布形式。

记QA>QB的概率为P,并且当QA>QB时官员A获得奖励进而获得单位的效用满足,而当QA

UtilityA=P[U-C(eA)]+(1-P)[V-C(eA)]

=prob(QA>QB)[U-C(eA)]+[1-prob(QA>QB)][V-C(eA)]

其中,C(eA)为成本函数(效用损失函数),有C'>0;C''>0。

将Qi=ei+εi(i=A,B)代入上式,则有:

UtilityA=prob(eA+εA>eB+εB)[U-C(eA)]+[1-prob(eA+εA>eB+εB)][V-C(eA)]=prob(eA+εA>eB+εB)(U-V)+V-C(eA)

式中,prob(eA+εA>eB+εB)=prob(eA-eB>εB-εA)=prob(eA-eB>ξ)= G(eA-eB)。此处,ξ为一新的随机变量,ξ=εB-εA,E(ξ)=0,E(ξ2)= 2σ2。G(茗)是v的分布函数。

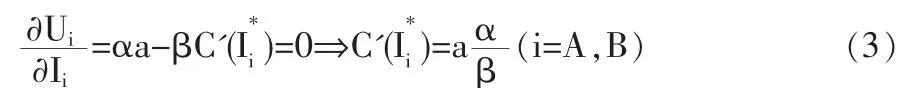

求地方官员A效用最大化的一阶条件可得:

其中,g(茗)是ξ的密度函数。

由于当官员A与官员B实现纳什均衡时,有eA=eB=e*,因此,对于两个地方官员而言均满足以下条件:

在(1)式中,由于g(茗)>0;C''(茗)>0,可知当U与V的差值越大时,官员A与B为追求政绩所愿意付出的努力程度e*越高(即激励强度越大)。对照前文的假设,U代表官员获得奖励(晋升或嘉奖)时得到的效用满足,而V代表官员未获得奖励(甚至获得惩罚)时的效用满足。可以发现,在政治领域,官员对于晋升以及政治声誉往往十分注重,在这种情况下,晋升或嘉奖对于官员所带来的效用满足U往往很高。另一方面,若官员付出一定努力去追求政绩,但却因为某些随机因素的冲击而导致了自己的政绩相对较小进而未能获得奖励(甚至获得惩罚),那么,对于这个官员而言,其未获得晋升时的效用满足V有时甚至可能是一个负数。两方面的共同作用导致在政府公共部门,U-V值会比私人部门更高,因此当理想状况的条件获得满足时,利用目标责任制的管理模式在政府部门更有利于实现委托人与代理人的激励兼容。在我们的政治模型中,这具体便表现为目标责任制管理模式将提供相当高的激励强度以促进地方官员去完成上级政府所设定的任务(“政绩”)。

1.2 目标责任制实现激励兼容的前提条件

虽然前述模型表明,在理想状态下,目标责任制可以有效实现上级官员与下级官员的激励兼容,但当我们在本节开篇所设定的诸多条件有所放松时,我们会发现,目标责任制在实现激励兼容方面可能并不会如模型所分析的那么理想:

第一,政绩内容的可测度性。在目标的管理过程中,对结果的量化显得十分关键。如果一项任务具有不可观测的性质,那么即便它再重要,或者再为上级政府所重视,也难以通过目标责任制的方式为官员提供充足的激励。在前面的模型中,目标的难以测度性可以通过随机冲击ε的方差加以说明:如果政绩的内容更难测度,则表明影响政绩分值Q的随机变量ε的方差更大,这使得(1)式中的g(0)值减小。由于C'' (茗)>0,g(0)值减小表明官员追求政绩的激励将有所削弱。因此,在目标责任制的管理模式下,指标的可量化程度往往从很大程度上决定了官员激励的强弱。

第二,得分作为奖惩的唯一客观依据。目标责任制之所以能够有效发挥作用,一个关键的假设即在于官员在目标完成情况上的得分(政绩)构成了奖惩(晋升、奖励或惩戒)的唯一客观依据。从前述模型的(1)式来看,这个假设体现于(UV)值——当官员的奖惩受到除政绩以外其他因素的影响时,官员因追求客观政绩所获得的奖励与惩罚的效用差(U-V)将会减少,由此导致官员追求政绩的激励将会弱化。得分作为奖惩的唯一的客观依据,这个假设在私人部门人力资源管理中往往是容易成立的,但在公共部门,由于公共部门的特殊性质,这个假设的成立却可能受到一定的挑战。由于在公共部门,除“绩”以外,对于官员在“德、能、勤、廉”等方面的表现也应施加相当严格的要求,即,公共部门奖惩标准的确定相比私人部门而言更强调对官员全面素质的衡量,这使得除客观的“绩”以外,上级官员的主观印象或支持度在决定官员的奖惩中往往发挥着相当重要的作用,这在某种程度上会弱化目标责任制所能够提供激励的强度。

第三,目标任务的唯一性①前述模型考察的是一个单任务委托代理问题,不适用于分析多任务委托代理的情况。。当目标任务具有多重性特征时,采取目标责任制的管理模式容易引发代理人激励结构的扭曲,其主要表现是:在那些容易被观察或测度的任务上,目标责任制的绩效考核模式可以为代理人提供足够高强度的激励,但对于那些难以被观察或测度的任务却可能存在着严重的激励不足(Holmstrom and Milgrom,1991)[2]。有关这一点我们会在下面的分析中通过一个简单的例子加以详细考察。

2 中国政府部门实施目标责任制管理的得与失

上述三方面条件的制约使得目标责任制的管理方式在现实世界中往往并不能够十分完美地发挥作用,即目标责任制不能在所有方面都有效实现中央与地方、上级与下级之间的激励兼容。我们可以发现,虽然在中国政府部门的管理方式中,目标责任制被寄予厚望,各级政府总是试图通过对目标任务的完善(即,政绩考核指标体系的完善)对下级官员方方面面的行为加以“全盘”引导,但这种具有“全方位”性质的目标管理方式似乎很难取得其“应有的”效果,即便在目标责任指标体系(政绩指标体系)不断完善的背景下,中央(上级)与地方(下级)在许多方面仍然存在着偏好的背离。

结合现实世界是否满足前述模型的三方面前提条件,下面我们具体分析中国政府部门目标责任制的实施究竟在哪些方面能够有效实现中央与地方激励兼容,又会在哪些方面存在激励功能的弱化?作为具体的应用案例,我们的分析将结合中国经济社会发展所面临的一些与地方政府行为密切相关的问题而展开,主要包括:①为什么目标责任制的管理模式可以有效实现中央与地方(上级与下级)在追求经济增长方面的激励兼容?②在目标责任制下,通过政绩指标体系的完善能否有效促使地方官员更加关注增长效率的提高以及生态环境的保护?进而实现增长模式的转变?③通过目标责任指标体系的完善是否能够有效激励地方官员公共服务职能的强化?是否能实现经济与社会的统筹协调发展?

2.1 目标责任制如何实现了中央与地方在追求经济增长速度方面的激励兼容

结合前一节的理论模型,可以发现,利用目标责任制的管理方式在确立地方官员的增长行为取向方面具有一定的效率含义,能够相对有效地实现中央与地方的激励兼容。分析如下:第一,党的十一届三中全会确立了“一切以经济建设为中心”的发展战略,而这个发展战略所强调的与“经济建设”相关的诸多任务可以具体化地通过经济指标的设计加以客观度量,如,利用工业增加值增长率、GDP增长率、财政收入增长率等等。因此,在“政绩的可测度性”方面,经济指标所具有的易观察性特征使得目标责任制考核方式在经济增长领域能够为地方官员提供充足的激励,中央“以经济建设为中心”的发展战略因此也有了地方官员激励的保障。第二,在“得分作为奖惩的唯一客观依据”方面,我们可以发现,中国各级政府特别强调对于官员经济业绩的衡量,地区经济业绩往往构成官员能否获得奖惩的一个重要客观依据。事实上,周黎安等人的实证研究发现,中国的中央政府主要按照对地区GDP增长绩效相对比较的方式来决定官员的晋升(Li and Zhou,2005;周黎安,2005),[3][4]并且在省级以下的地方政府中,每级地方政府大多也通过GDP目标责任制评比的方式激励下级官员努力追求地区增长业绩。由此不难发现,在确定地方官员追求增长的激励上,中国公共部门以目标责任制为主导的行政逐层发包方对于地方官员的激励起到了一种层层强化的作用,晋升机制设计将引导地方官员具有强烈的增长偏好。

2.2 目标责任制在成本监督上的失灵与经济粗放增长

虽然目标责任制的管理模式可以有效实现中央与地方(上级与下级)在追求经济增长速度方面的激励兼容,但这种管理方式在促使官员更关注经济增长的稳定性以及可持续性方面却往往容易“失灵”,由此而导致官员偏好于规模,却忽视效率的提高与成本的节约。

目标责任制在增长稳定性与增长可持续性方面的失灵主要源于经济增长成本责任的不可界定性。经济增长的成本(包括资源成本、环境成本以及经济过热而带来的整体系统性风险成本等等)具有很强的外部性分摊的特征,众多地方政府追求经济增长所带来的资源价格上涨压力、生态环境压力、通货膨胀压力进而导致宏观经济运行的整体性风险并不为某一个地方政府所承担。这种成本分摊的外部性特征不仅导致地方官员对于经济规模的偏好会远远高于整体最优,也决定了我们无法从客观上分别测算出每个地方政府追求经济增长的行为所产生的各自真实的宏观成本,由此导致目标责任制的管理模式无法对官员追求经济增长的宏观成本进行清晰明确的责任界定。因此,中国政府部门在制定有关资源、环境、经济过热等方面成本节约的目标责任任务时,无法像经济增长领域那样,通过制定“经济增长率”、“工业增加值增长率”等指标,“先见性”和“动性”引导官员的行为。而是不得不通过一种被动的方式,如出了问题后再加以治理(如,制订出有关环境污染治理的目标任务)或当经济过热时通过行政命令制止官员追求规模的行为。

由增长成本的外部性特征所导致的目标管理责任界定的困难可以利用一个简单的博弈模型加以说明,以地方政府的投资活动为例②因在驱动经济增长的消费、投资、出口三因素中,投资受地方官员直接控制,因而投资构成地方官员追求经济绩效的最主要途径。本节模型参考了李斌、王小龙(2006)的建模思路。:假设经济中存在着一个中央政府与两个地方政府A与B(进而两个地方行政首长A与B),中央政府主要通过绩效考核的目标管理模式衡量地方官员的努力程度。记地区经济绩效Yi与投资规模Ii的关系可利用生产函数的形式表示为Yi=f(Ii)=aIi(i=A,B,a>1)衡量了投入-产出比,由此,在政绩考核的激励之下,地方官员具有追求投资规模最大化的激励。但另一方面,地方政府追求投资规模最大化的行为对于宏观经济的稳定性与可持续性会带来相应的成本。综合考虑资源瓶颈约束与生态环境约束,假设当投资规模为I时,对于宏观经济稳定性与可持续性所产生的成本c为I的增函数,即:c=C(I),C'(茗)>0;C''(茗)>0。

现考虑中央政府试图通过指标考核的方式将地方政府追求投资所带来的成本纳入官员个人的效用函数(如通过完善目标责任制政绩考核体系,纳入对地方官员投资成本的考核指标),在这种情况下,地方官员追求政绩激励的个人效用函数为:

其中,i=A,B,α,β分别代表了中央政府对于经济增长业绩与增长对宏观稳定性与可持续性成本的重视程度。(2)式假设了中央政府对于增长速度与增长质量的不同偏好可以通过指标考核的途径在地方官员的效用函数中得到体现:例如,α,β可以通过目标责任制的指标权重设定加以体现,而C(Ii)衡量了i地区的投资规模Ii对于整体经济的稳定性与可持续性所带来的成本,假设也可以通过统计指标的设定进行具体的测度。上式效用最大化的一阶条件确定了一个地方政府的最优投资规模I*i满足以下等式:

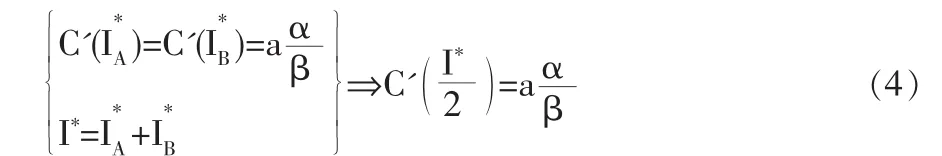

由于在什均衡条件下,两个地方政府选择同样的投资规模,有:I*A=I*B,因此,全社会总投资规模I*由下式决定:

式(4)反映了中央政府通过目标管理的考核模式对地方官员行为加以引导时,所有地区地方官员基于自身效用最大化而形成的全社会总投资规模所满足的条件。以下考察中央政府的投资决策,很显然,在基于整体最优的基础上,中央政府的效用函数为:

由此求出中央政府的最优投资规模Ic满足以下等式:

结合(4)式与(6)式可以发现,I*=2Ic,也就是说,即便中央政府通过政绩指标体系的设定将投资规模与投资成本综合体现于地方官员的效用函数,但基于地方官员效用最大化而形成的实际投资规模仍然会远远高于社会最优的投资规模。导致这种偏离的原因何在?对(2)式和(5)式比较后不难得出,偏离之所以产生,正是源于地方官员的投资行为对于宏观经济的影响具有成本分摊的外部性特征,而这种外部性的存在导致了中央政府在责任界定上的困难,使得以指标考核的方式难以完全体现出地方官员个体的行为对于整体经济的影响——如果我们欲将这种影响真实地体现于地方官员的效用函数,我们就必须将(2)式修改为:Ui=αaIi-βC(IA+IB),(i=A,B),基于这个式子,我们会得出与(6)式相同的实际投资规模,从而是整体最优的,然而,我们很快便会发现,在以指标考核为主要途径的目标管理模式下,这种将其他地区投资成本也计入对某一个地区地方官员考核指标中的做法是不可行的(不具有可操作性),外部性的存在必然会导致目标管理模式在成本监督上的失灵。

2.3 目标责任制在处理多任务委托—代理问题时的失灵与地方官员公共服务职能的弱化

除在引导地方官员节约增长成本方面会失灵外,目标责任制管理方式对于地方官员公共服务职能的强化也会失灵。中国经济建设型地方政府公共服务职能弱化的问题在长期以来一直颇受关注。近年来,虽然中央政府高度强调政府应关注民生,而且各地在目标责任指标体系上也加入了相当多的有关民生建设或政府公共服务投入方面的要求,但我们却发现,地方政府对于经济增长的偏好并未有太多的弱化,同时,对改善民生的职责却“多有疏忽”。以2008年地方政府在“保增长”过程中所设计的各种投资“蓝图”为例:为应对世界金融危机带来的中国增长衰退的可能,中央政府确定了扩大内需的政策导向,并决定到2010年底投资约4万亿元,以刺激经济增长。可以发现,虽然国家发改委有关人员一再表示,此次拉动内需“投资方向集中在民生领域(医疗、教育、文化等),占总资金比重在60%”,但“从各地公布的投资蓝图和数据看,民生工程所占比重普遍没有30%”(《中国经济时报》2008年11月24日),远远低于中央的要求。

为什么目标责任制的实施在引导官员公共服务职能的强化方面并没有取得明显的成效呢?我们认为,这是目标责任制在解决多任务委托代理关系时必然失灵的表现。Holmstrom and Milgrom(1991)证明了在多任务委托代理关系中,过于强调绩效考核容易引发代理人激励结构的扭曲,即,当某两个任务具有一定替代关系,并且任务完成情况的可观测性存在着强弱差别时,绩效考核容易导致代理人在可观测性较强任务上激励的强化,同时在可观测性较弱任务上激励的弱化。基于这个思想,以下用一个简单的例子来说明中国政府部门的目标责任制如何强化了官员经济建设的职能,却使得其公共服务职能相对弱化。

假设上级政府通过目标责任制的绩效考核方式试图引导下级官员在追求“经济增长”(指标X)的同时也要关注“民生建设”(指标Y),并分别以α和1-α的权重衡量两项任务的重要性(0<α<1),由此,下级官员的最终得分等于αQX+(1-α)QY,Q代表上级官员对于地方官员任务完成情况的评分。在上述目标责任考核的规定之下,X与Y对于下级官员而言具有很强的替代性——如果指标的得分QY不高,那么通过提高指标X的得分QX,下级官员仍然可以获得足够高的总分,类似如果指标X的得分QX不高,那么通过提高指标Y的得分QY,下级官员也可以获得足够高的总分。

官员是选择将更多的精力投入于X还是将更多的精力投入于Y,取决于两个因素:(1)α值的大小;(2)X与Y这两者的可观测性。一方面,如果α更大,上级政府对于X设置了更高的权重,那么官员会将更多的精力投入于X;另一方面,若α并不大,但X相比Y而言具有更强的可观测性,那么,由于上级政府在评判下级官员Y值的过程中会受到更多随机扰动的影响,即便某个官员付出了更多努力去追求Y值,但在Y值的最终得分上也可能不会与那些付出较少努力的其他官员相差太大。在这种背景下,下级官员便仍然会将更多的精力投入于“实实在在”的(即可以被上级政府所实际观测到的)X指标,而对于Y指标仍然较为忽视(即便Y指标更为上级政府所重视,即1-α值更大)。事实上,相对于“经济建设”而言,“民生建设”所具有的可观测性并不强,主要原因在于,“民生建设”更多地应取决于民众的评价或感受,而采取“自上而下”考核的目标责任制在衡量“民生建设”方面必然会受到相当大的主观随机因素的干扰。

上述分析给我们一个启示,即在目标责任制的政绩考核模式下,官员的“经济建设”业绩与“民生建设”业绩具有了很强的替代关系,若在“民生建设”方面得分不高,官员仍然可以凭借较高的“经济建设”业绩加以弥补。同时,“自上而下”的管理模式又使得“民生建设”业绩的评估上存在着相当程度的随机扰动。两方面的共同作用导致官员选择将更多地精力投入于追求“经济建设”业绩,而其本应具有的公共服务职能却相对弱化。就此,为强化地方政府的公共服务职能,有两条可行的政策变革路径:(1)在政绩考核上更多地体现民意,使得地方政府的公共服务职能业绩可以获得一个相对准确的衡量;(2)变替代关系为互补关系。例如,在官员政绩的考核上实施“民意一票否决制”,虽然仍然以经济业绩作为比较的基准,但凡是民意不合格者都将取消奖励(晋升、记功或嘉奖等)的资格。或者对官员的政绩实施两轮考核:第一轮进行民意测评,只有当民意测评获得通过时,再比较官员的经济业绩,由此使得官员无法利用“经济业绩”的高分来弥补公共服务职能得分上的不足,经济建设与公共服务两者互相补充,对于官员而言缺一不可。

3 结论与启示

在中国进入全面建设小康社会的关键时期,如何实现地方官员激励结构的优化,为推进中国的科学发展提供地方官员激励的制度支撑,这个问题的回答在当前阶段显得极为迫切与重要。本文通过考察目标责任制政绩考核方式在实现激励兼容方面的作用与不足,对这个问题进行了一个理论上的初步探讨。我们认为,在过去的20多年里,目标责任制政绩考核方式有力实现了中央与地方在“以经济建设为中心”发展战略上的激励兼容,对于中国经济的迅速崛起发挥了极其关键的作用。时至今日,当我们在坚持以经济建设为中心的同时,对于科学发展与和谐发展的强调也使得我们必须对目标责任制这个治理工具加以适应性的调整,使之更适合于新时期、新阶段的发展要求(即“又好又快”增长)。就此,本文有以下两点启示与结论:

(1)相当多的学者与政策建言者都呼吁应建立一套“可持续发展政绩考核指标体系”以促进官员追求经济“又好又快”增长,然而,基于分析结果,笔者对此却不持乐观态度。由于地方官员追求经济增长的行为对于宏观经济稳定性与可持续所带来的成本具有外部性的特征——众多地方政府追求规模扩大所带来的资源价格上涨压力、生态环境压力、通货膨胀压力进而导致宏观经济运行的系统性风险并不为某一个地方政府所承担——这种成本分摊的外部性决定了利用“政绩考核指标体系”从本质上不能清晰地界定地方政府的责任,由此亦无法避免地方官员行为与整体效率最优的偏离。

(2)由于政绩考核指标体系的完善不可能从根本上扭转地方官员行为对于增长所带来的负面效应,因此转变政府职能,即实现地方政府由“经济建设型”向“公共服务型”职能的转变,才是推进实现“又好又快”增长战略的关键(沈坤荣、田伟,2009)[5]。然而,本文的分析表明,在实现政府职能转变方面,由于公共部门多任务的性质,通过政绩指标体系的完善所能够发挥的作用仍然有限,这便决定了改革的唯一途径在于对官员的政绩评价中更多地体现出民意,惟有此,才能真正实现官员激励结构的优化,促使官员内生出“以人为本、执政为民、服务于民”的激励。

[1]Lazear,Edward P.,Rosen,Sherwin.Rank-Order Tournaments as Optimum Labor Contracts[J].Journal of Political Economy,1981,5(89).

[2]Holmstrom,Milgrom.Multitask Principal—Agent Analyses:Incentive Contracts,Asset Ownership and Job Design[J].Journal of Law, Economics and Organization,1991,(7).

[3]Li,Hongbing,Zhou,Li-an.Political Turnover and Economic Performance:The Incentive Role of Personnel Control in China[J]. Journal of Public Economics,2005,(89).

[4]周黎安.相对绩效考核:中国地方官员晋升机制的一项经验研究[J].经济学报,2005,(1).

[5]沈坤荣,田伟.中国经济增长模式转变的微观机理研究[J].广东社会科学,2009,(1).

(责任编辑/亦民)

F016;F123.14

A

1002-6487(2011)05-0044-04

教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(09YJC790124);江苏省教育厅高校哲学社会科学基金资助项目(09SJB630013);江苏大学高级人才资助项目(08JDG055)

田红云(1969-),男,江苏如皋人,博士后,讲师,研究方向:战略管理、宏观经济管理。

田伟(1979-),男,江苏如皋人,博士,研究方向:宏观经济政策研究。