中国各区域产业承接能力的评价

2011-10-18苏华胡田田黄麟堡

苏华,胡田田,黄麟堡

(1.兰州大学经济学院,兰州730000;2.广东农信佛山禅城农商行,广东佛山528000)

中国各区域产业承接能力的评价

苏华1,胡田田1,黄麟堡2

(1.兰州大学经济学院,兰州730000;2.广东农信佛山禅城农商行,广东佛山528000)

文章在界定产业承接能力的基础上,通过构建产业承接能力评价指标体系,运用熵值法对中国各个地区的产业承接能力进行了量化分析。结果表明:区域间的产业承接能力差异明显且地区间呈现明显的板块分布。

产业转移;产业承接能力;指标体系;评价

0 引言

产业转移是经济发展达到一定阶段的必然产物,更是资源在全球范围内优化配置的一个动态调整过程,是缩小区域差距、城乡差别和贫富差距并促进共同发展的一条良好途径。加快推进产业转移进程已成为人们的共识,然而产业转移是由经济发展的内在规律所决定的,人们只有采取适当措施去引导而不能违背经济发展的客观规律去强制推进产业的转移。世界各国产业转移的实践经验表明,产业转移是一个循序渐进的过程。之所以循序渐进,是因为成功的产业转移必定是在产业转移的动力机制克服约束机制下完成的。事实上,产业转移会受到诸多负面因素的影响,这在一定程度上为解释按照梯度转移理论本应该发生的发达区域产业向欠发达区域的大规模产业转移现象为何没有出现提供了理论依据。以中国为例,刘世锦(2003)、刘嗣明(2007)等指出发达地区的产业集聚构成该地区对外产业转移的制约因素。魏敏、李国平(2004)通过研究发现中国东西部地区在梯度推移过程中存在着许多粘性因素。上述研究都强调产业转移因产业迁出粘性的约束机制而变得困难,承接地的产业承接能力是约束机制的一个重要组成部分,承接地落后的产业承接能力、不健全的要素市场体系会让转移方对该地区的产业转移有所顾虑甚至放弃产业转移,国内有学者从不同角度对产业承接能力进行了研究。孙世民(2007)建立了一个产业承接能力形成机理框架模型并重点分析了产业承接能力的动力机制。张冬梅(2008)认为产业承接的客观环境和承接产业的竞争力是影响产业承接能力的主要因素。然而就目前情况来看,涉及产业承接能力的研究侧重从定性的角度去分析,为更深入地了解产业承接能力的内涵、大小,有必要对其进行科学的量化分析。为此,文章拟在界定产业承接能力的概念基础之上,以高技术产业为例,运用熵值法对中国各个地区的产业承接能力进行评价。

1 产业承接能力

产业承接能力应是一个国家或地区在一定时期和一定技术组织条件下所拥有的,凝聚吸引转移产业、准确选择转移产业、稳固接纳转移产业、融合发展转移产业,进而提升产业结构、促进区域经济发展的能力(孙世民,2007)。由于融合发展转移产业是基于产业未来发展的考虑,其发展整合存在诸多不确定的因素。为此,在借鉴孙世民的定义上,本文将产业承接能力界定为一个国家或地区在一定时期内和一定的产业基础、劳动力、资源等条件下所具备的吸引接纳转移产业并能使其得以存续的产业吸引能力、产业选择能力和产业支撑能力。它反映了一个地区在争取产业转移项目博弈中的实力。

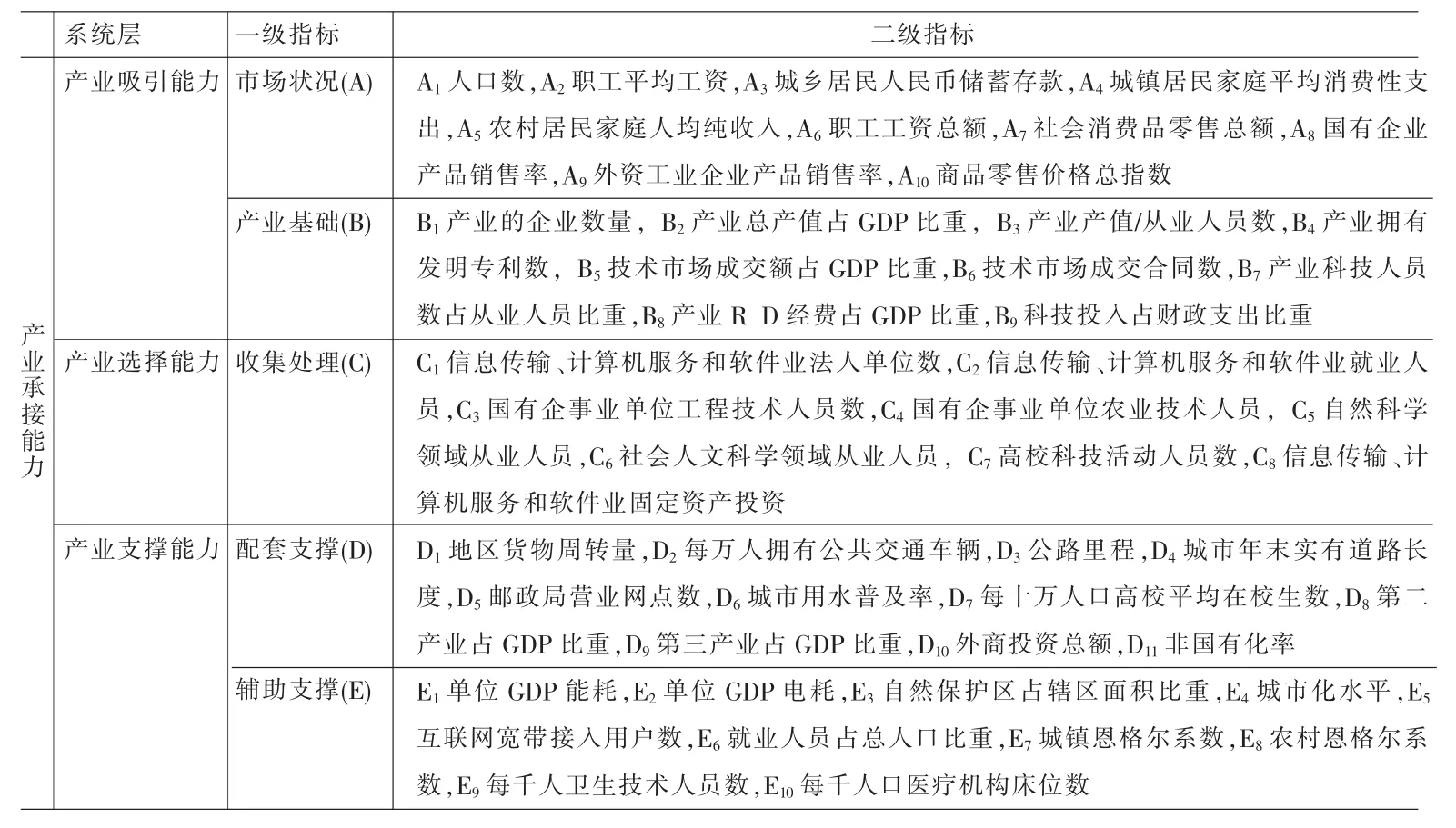

2 产业承接能力评价指标体系

承接地的产业吸引能力与承接地的市场状况、产业基础水平、政府的政策紧密联系,承接地通过市场状况的潜力、产业基础水平的“示范效应”和政府政策的宣传来吸引产业转移。市场状况决定企业的数量和发展潜力,是产业发展和产业转移的前提,市场发展前景利好的地区易受到产业转移项目的青睐;产业转移必然会与产业承接地的原有产业发生联系,承接地高技术产业规模越大,创造价值能力越强,技术市场越活跃,通过“示范效应”向潜在迁入企业发出信号,将吸引越来越多的产业转移;基于政府行政绩效和财政收入的考虑,转出地政府首选的是在所辖地区内进行产业转移,其次才是进行产业的跨地区转移。在产业转移项目的争夺中,转出地政府与承接地政府之间及各承接地政府间形成多重博弈,各地区政府都会出台大致相同的财税、土地、信贷等优惠政策以使在博弈中不处于被动,使各地区的政策吸引力差异不大,再加上政策变量难以量化,考虑以上两点本文没有将政策因素作为产业吸引能力的下级指标。

有些产业转移项目虽然在短期内能够通过“前向效应”、“回顾效应”等带动产业链上下游产业及其他产业的发展,但对承接地经济社会的长远发展而言弊大于利,面对众多产业转移项目质量的良莠不齐,对产业转移项目进行选择就显得尤为重要。产业选择能力指承接地政府在综合考虑经济、社会、生态效益基础上对产业转移项目进行认识、判断、筛选的能力。为了提高产业选择能力,产业选择的主体(决策人才)要在借助客体(信息设备、技术)的作用下充分论证、科学决策。一方面要收集信息、把握信息优势使信息不对称降到最小程度;另一方面要提高决策人才的专业化水平和素质,依靠企事业单位、高校和社会各领域的人才对信息进行加工处理、调查论证,剔除产业转移项目中的糟粕,选取产业转移项目中的精华。

产业支撑能力为经筛选后的产业融入承接地提供铺垫、保障,由产业配套支撑和辅助支撑两个部分组成,离开配套、辅助因素,转移的产业将面临众多瓶颈而难以谋求长远发展。配套支撑因素包含基础设施、劳动力供给(即人力资本)、产业结构水平、市场化水平等方面的指标。基础设施水平影响产业的生产经营成本。人力资本是高技术产业发展的关键,训练有素的劳动者队伍能提高高技术产业的劳动生产率。市场化水平越高,竞争越自由,产业发展的创新意识和自主性越高。辅助支撑泛指与产业成长有间接联系的生态、社会发展水平、医疗卫生等因素。

综合以上考虑,选取如表1的产业承接能力评价指标。

表1 产业承接能力评价指标体系

3 实证分析

3.1 因子分析

由于二级指标较多,它们对相对应的一级指标的信息反映难免会有重复,因此运用因子分析法来检验各一级指标下属二级指标之间的相关性。因子分析法的最大优点是在消除指标间相关性的同时根据公共因子的贡献率来确定各公共因子在综合评价中的作用大小,避免评价结果出现主观随意性。正是凭借这一优点,它被广泛应用于企业的绩效评价、行业间的效率比较、最优方案的确定等方面。借助统计分析软件SPSS17.0对各一级指标进行因子分析,下面以对市场状况的分析为例。KMO抽样适度测定值为0.694,Bartlett球形检验值为306.798且通过显著性检验(p<0.01),说明二级指标间的相关系数矩阵M有共同因素存在,因此可以运用因子分析法。前三个公因子的特征值分别为λ1=3.569,λ2=3.34,λ3=1.314,累计贡献率已达到q=(λ1+λ2+λ3)/trM=82.23%,故提取3个公共因子。根据特征值对三个公因子的得分进行加权得到(1)式,M代表市场状况得分,F1、F2、F3代表在SPSS17.0软件中采用回归法得到的各个公因子的得分。

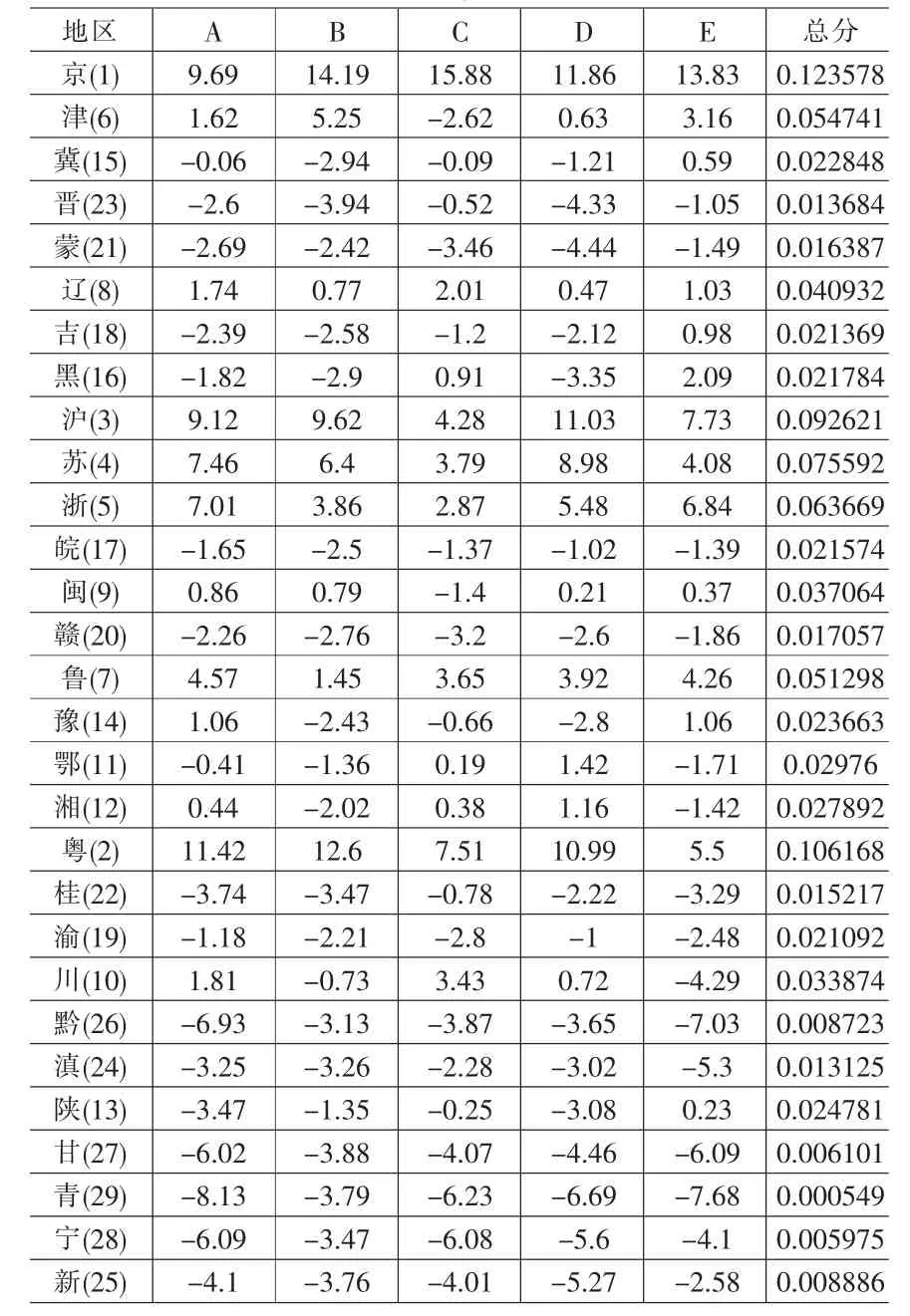

由(1)式得各个地区的市场状况得分,见表2。经检验另外四个一级指标均符合进行因子分析的条件,由此经计算得出表2中的各个地区一级指标的得分。

3.2 运用熵值法进行评价

熵值法以各指标值所包含的信息量为依据,根据指标的变异程度来确定各指标在评价中的作用大小。对某一具体指标而言,各个个体在该指标上值的变异程度与该指标在综合评价中的权重成正比。当某一指标下各个个体的值都相同时,则该指标对评价失去作用。设在一个由n个个体,m个评价指标组成的初始矩阵X=(xij)n×m中,运用熵值法进行评价的步骤如下:

(1)采用极值法无量纲化方法对X=(xij)n×m进行数据处理,得到处理后的矩阵Y=(yij)n×m。

(3)计算第j项指标的熵值hj

(4)确定第j指标的权重wj

(5)记个体的总分为Ei,则:

按照上述步骤,对由表2中五个一级指标得分构成的矩阵X=(xij)29×5进行计算,得到一级指标的权重矩阵W5×1。

W5×1=(0.127524,0.418176,0.151177,0.176569,0.126555)T

根据(4)式得各个地区的产业承接能力总分及排序,结果见表2。

表2 各个地区一级指标的得分、产业承接能力总分及排序

4 结语

从评价结果来看,地区间的产业承接能力差异明显且呈现明显的板块分布。北京、广东在评价中占绝对优势,长三角地区、东南地区、环渤海地区产业承接能力强,中部地区次之,西北地区相对落后。产业承接能力排序一般的地区大部分是我国的经济欠发达地区,高技术产业的发展需要有资金、技术和政策的强大支持,受制于财政资金的约束,欠发达地区在高技术产业的研发上投入不足、人才引进少,导致产业基础水平长期以来提升缓慢,产业配套支撑及辅助支撑建设滞后;值得欣慰的是,少数经济较落后地区并非一定排序靠后,如四川、陕西等地,这与这些地区的文化氛围及在高技术产业发展中的产业基础优势密不可分。四川、陕西的电子元件制造业、通信设备制造业、医药制造业等一批产业集群正在形成和发展壮大,扎实的产业基础与拥有众多的高校、科研院所等高技术产业发展所需的科技资源相结合,形成在承接高技术产业转移中的优势地位,这种优势因“路径依赖”而巩固。

本文仅以高技术产业为例进行产业承接能力的区域评价,而产业包含各个工业门类,由于不同产业的物理属性、技术特点不同,承接地的产业基础水平、配套因素等存在差距,其它产业的区域产业承接能力评价结果又会如何,还有待进一步研究。

[1]刘世锦.产业集聚及其对经济发展的影响[J].改革,2003,(3).

[2]刘嗣明,童欢,徐慧.中国区际产业转移的困境寻源与对策研究[J].经济评论,2007,(6).

[3]魏敏,李国平,陈宁.我国梯度推移粘性因素分析[J].人文杂志,2004,(1).

[4]孙世民,展宝卫.产业转移承接力的形成机理与动力机制[J].改革,2007,(10).

[5]张冬梅.提升西部地区产业承接能力研究[J].现代经济探讨,2008,(10).

(责任编辑/亦民)

F062.9

A

1002-6487(2011)05-0041-03

国家社会科学基金资助项目(07BJY082)

苏华(1963-),女,甘肃兰州人,副教授,研究方向:产业经济学。

胡田田(1987-),男,安徽安庆人,硕士生,研究方向:产业组织理论。

黄麟堡(1986-),男,广西南宁人,研究生,研究方向:公司金融与财务管理。