关于新农村建设整村推进模式的调查与思考

——以合肥市为例

2011-10-13徐向成张凤田

徐向成,张凤田,杨 坤

关于新农村建设整村推进模式的调查与思考

——以合肥市为例

徐向成,张凤田,杨 坤

就合肥市首推的土地及宅基地整理和新农村建设项目区展开了系统调研,总结其基本做法和经验,分析了在整村推进项目实施过程中存在的不足,梳理出项目的优化路径并提出了相关的政策建议。

整村推进;新农村建设;土地及宅基地整理;优化路径

对于整个社会的发展来说,农村社会的发展状况具有“短木效应”,在一定意义上决定了中国社会的发展水平。自十六届五中全会以来,中央采取了一系列重大举措,部署新农村建设。总体来看,新农村建设启动较快、举措较多、开局良好、进展顺利。但是在新农村建设的具体过程中,出现了土地过度征用、农民土地权或缺、无效建设、资源浪费等一系列的问题。新农村建设不是小修小补或者狭隘的局部建设,而是一个整体性的改革方案,在这种视域下,新农村建设整村推进模式的价值就凸显了出来。基于此,2008年,合肥市在全国率先提出了以土地整理为平台,整合项目、资金,依托产业发展建设新农村的思路,随后,又推出了土地及宅基地整理和新农村建设试点项目。该项目按照科学发展观的总体要求,以土地整理为抓手,以县、区政府为主体,通过把土地整理、宅基地整理与新农村建设结合起来的方式,整合各级各类支农惠农政策和资金,以促进土地节约集约利用,完善农村基础设施,改善农民生产生活环境,推动农业产业结构调整,实现城乡统筹、共同发展。

一、样本选择及调研方法概述

(一)样本选择

合肥市土地及宅基地整理项目区是表征安徽农村地区整体现状的典型样本。项目区位于长江、淮河分水岭,岗冲相间,地面高程在44m-79m之间。受亚热带季风的影响,降水量季节性差异显著,旱涝灾害频仍。耕地缺乏整体规划,道路、渠系杂乱无章且标准低,田块零碎,不能满足农业综合排灌的需要,更不适应农业机械化生产,严重制约了农村经济发展。同时,项目区的村庄布局凌乱,多数房屋建于20世纪80年代初期,房屋质量参差不齐,用地集约化程度低,农业基础设施建设明显滞后。

近年来,合肥市在加快土地利用和管理方式转变上进行了有益的探索和实践,致力于在全国率先走出一条最严格保护耕地、最严格节约集约用地的新路。该项目自实施以来,已经取得了一定的社会经济效益和生态效益,其所开创的整村推进模式得到了国土资源部的认可,并被推荐为土地整理的典型和样板。

(二)研究路径

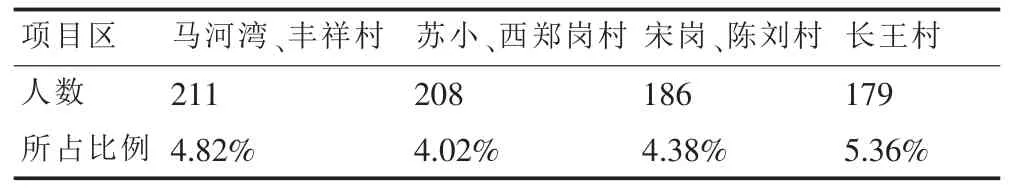

1.问卷调查。本次问卷调查的对象是肥西县官亭镇马河湾、丰祥村,肥西县严店乡苏小、西郑岗村,长丰县造甲乡宋岗、陈刘村,以及肥东县白龙镇长王村四个项目区,按照随机、分层逐级抽样的方法展开,在各项目区共入户发放问卷784份,回收有效问卷749份,有效回收率达95.54%。以下是样本容量(表1)。

表1 样本分布

2.座谈会。调查组在官亭镇实地调研期间,和当地政府有关领导进行了座谈,汇报了此次实践调研成果,并就调研过程中遇到的一些疑问请教于相关领导。通过座谈调查,笔者了解了在实施整村推进项目的具体实施流程和数据,同时吸收了当地领导对于项目的认知评价及思考建议。

二、数据分析和整体效益

(一)居民对土地及宅基地整理与新农村建设项目的直观评价

1.居民对项目整体状况的评价。我们在问卷调查中了解到,项目的成功建设切实改善了农民的生活条件,提高了居民生活水平。其中,有7.18%的居民表示非常满意,50.25%的居民表示满意,36.19%的居民表示基本满意,但对项目建设存有一定意见。除少数50岁以上的居民对项目感到不满意、不愿意搬入新社区外,其余大多数农村居民都乐于接受新的社区环境。

2.居民对项目规划宣传的评价。调查显示,多数农民对项目的宣传工作给予了一定的肯定。有5%的农民认为宣传很全面,79%的受访者认同只在项目建设前期进行宣传,12%的被调查对象对村里的宣传根本不关心,有4%的调查对象认为从来没有宣传过。可见,相关领导部门的确开展了项目的宣传工作,但宣传面不是很宽,宣传多流于形式,没有让群众充分理解政策的内容、明晰项目所带来的预期效益,更遑论参与规划、发挥其应有的主体性。

3.居民对项目社区建设的评价。63%的居民对新社区建设表示满意,他们认为新的社区建设改变了农村原有的面貌,具有了城市生活的某些特质;在劳动力转移的背景下,社区让居民的联系更加紧密,即使是串门,也不需走很远的路。一些农民觉得新的社区整洁、热闹、有安全感。当然,也有一些居民对于社区建设存有意见,其中有12%居民认为搬进新社区后,没有以前单门独院的住宅宽敞,而且人多、比较吵闹,自己的生活节奏受到了约束限制;有32%的居民对住宅质量表示担心,觉得建设标准过低;有35%的居民觉得社区的基础设施建设不健全,公共产品的供给不到位。

4.居民对项目经济效益的评价。对于项目的经济效益,93%的居民是表示肯定的。项目实施以后,农民家庭的收入结构呈现多元化特点。许多居民表示,过去家庭收入仅仅依靠务农和外出打工两种传统的收入方式,而现在,收入渠道拓宽,可以在本地招商引资的企业就业,既能兼顾农活,又增加了收入。我们在调查中得知,56%的调查对象都已经在当地的企业就业。据统计,项目区整治前,2008年农民的人均纯收入约4805元,低于所在县农民人均纯收入327元。整理后,2009年人均纯收入约5776元,增加1091元,户均增收3700元。

(二)系统论视域下新农村建设整村推进模式的开拓意义

1.凸显土地节约集约优势。新农村建设整村推进模式是在土地资源稀缺的外部客观环境下应运而生的。因为我国的耕地面积仅16.5亿亩,人均耕地只有1.59亩,仅相当于世界平均水平的43%。一方面,我们人多地少,要用仅占世界9%的耕地养活超过世界20%的人口。另一方面,由于大量的农村劳动力向沿海城市输出,导致大量农宅闲置,田地荒芜,土地资源被严重浪费。再一方面,由于城市化进程的加快,土地资源被过度征用的现象严重。有的地区为了追求GDP的增长,不惜以低地价甚至零地价去招商引资,其结构是耕地总量连年急速下降,人均耕地面积急剧减少。这样势必影响人的生存发展,影响经济发展的整体质量。而合肥市推行的土地及宅基地整理和新农村建设项目,以土地及宅基地整理为基础,有效解决了土地过渡征用的积弊。整理出来的新增土地可以进行复耕,而原先的宅基地可以用于招商引资和新村建设。

2.加强中国粮食安全保障。由于大量的青壮年劳动力向沿海城市转移,许多村、组水利失修,复种指数下降,田地抛荒,粮食减产,从事农业人员急剧减少,粮食安全问题逐渐表征出来。这些问题如不及时解决,农业生产将遭受严重损失。而项目区建设为当地农民提供了就近就业的契机,一些在外务工人员开始返乡在当地企业就业,兼顾自家的农业生产,有效的遏制了田地抛荒的势头。通过对项目区的水、田、路、渠、林进行综合整治与科学配套,小田变大田,加强交通、灌溉、防洪、抗旱设施建设,项目区内全面实现了“田成方、林成网、路相通、渠相连、旱能灌、涝能排”的现代农业生产新布局,极大地改善了项目区的生产、生活环境,提高了农业生产效率。这样农业生产总量与生产效率都得到了有效提高,为保证粮食安全奠定了坚实基础。

3.肇启新的农村建设模式。一直以来,新农村建设缺乏科学长远的规划,许多地区的新农村建设仅仅关注农村社区某方面的具体形态,对土地流转、文化建设、基层民主、社区建设、特色农业、农业产业化等诸多方面片面地进行投资建设;许多地方照搬浙江模式、苏南模式,以工业化、城镇化带动新农村建设,没有充分考虑到经济发展差异和地域特色;一些地区的新农村建设以过去的政治运动形式,在一段时间内抓某个方面的投资建设,没有深刻认识到新农村建设的长期性、复杂性、艰巨性。新农村建设是变革农村整体面貌、重新实现以农村为主体,发挥农村新功能的农村改革发展方案,而整村推进模式是新农村建设的现实选择和有效途径。

三、路径优化和政策建议

(一)创新资金筹措整合机制

土地整理是一项投资巨大的基础工程。资金落实是土地整理能否达到预期效果的关键因素。从土地整理比较成功的德国、法国、俄罗斯和台湾等国家和地区的经验可知:实施土地整理是调整土地利用结构和土地关系的政府措施,必须建立以政府投入为主体的资金体系,才能使土地整理按照符合国家的长远和全局利益的要求实施。笔者认为,近期应建立以政府投入为主的资金体系,同时亦应加强社会闲散资金的筹集。从长远的角度考虑,应逐步改变目前土地所有者单向投入机制,实行所有者和使用者双向投入机制,确保土地整理基金到位。

(二)保证项目成果持续增效

建立和落实新农村建设长效机制,是保证农村经济不断发展、农民持续增收的首要条件。新农村建设不是一朝一夕、一蹴而就的事,其内容也不仅仅是住宅条件的改善、收入水平的提高,而是要充分考虑地方的实际情况,促进农民综合素质的不断提升。首先,依据项目建设的实际情况,建立一支新型的农村管理队伍,负责项目区各项事务的管理和协调。其次,完善项目区的各项服务机制,在农民生活水平提高的同时,满足群众的文化、娱乐等方面的需求,进一步提升农民的综合素质。最后,继续做好招商引资工作,稳定项目的经济支撑。毕竟,农民增收才是硬道理。

(三)发挥新型农村社区功能

在不断完善新社区的硬件基础建设的基础上,应当充分利用资源,向农村居民提供符合实际其需要的公共产品和公共服务,以物质的满足增强广大社区居民对社区共同体的认同感和归属感,强化其对社区公共权力的认同,巩固社区共同体权力的合法性基础。此外,还要通过鼓励、引导社区居民参与社区公共活动,培育居民的参与意识,激发其参与社区管理的自觉性与主动性,在参与式管理中不断推动社区民主发展,这是实行社会主义新农村建设的基本要求和应有之义。

[1]合肥市土地及宅基地整理和新农村建设项目实施意见.合政办[2008]35号.

[2]施利红.谈新农村建设规划中应注重的几个问题[J].科技资讯,2008(6).

[3]李长健,伍文辉.土地资源可持续利用中的利益均衡:土地发展权配置[J].上海交通大学学报,哲社版,2006(2).

[4]吕月珍,吴宇哲.农村宅基地储备制度初探[J].西北农林科技大学学报,社科版,2008(6).

[5]樊丽明,石绍宾.当前中国农村公共品政府供给机制的运行及完善[J].税务研究,2008(12).

[6]朱文兴.论新农村建设实践中存在的问题及其对策[J].中央社会主义学院学报,2007(3).

D616

A

1673-1999(2011)16-0008-04

徐向成(1990-),安徽六安人,安徽大学(安徽合肥 230601)哲学系学生。

2011-06-05