技术创新效能感对技术创新绩效的影响

——基于社会认知理论的分析

2011-09-29顾远东彭纪生

顾远东,彭纪生

(1.南京工业大学经济管理学院,江苏 南京 211816;2.南京大学商学院,江苏 南京 210093)

技术创新效能感对技术创新绩效的影响

——基于社会认知理论的分析

顾远东1,彭纪生2

(1.南京工业大学经济管理学院,江苏 南京 211816;2.南京大学商学院,江苏 南京 210093)

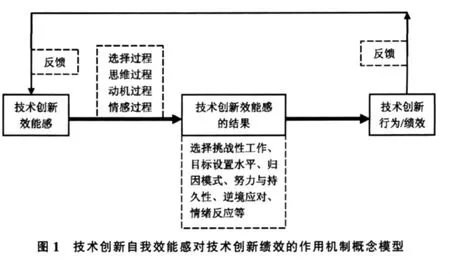

我们采用社会认知论的能动观点,将自我效能感概念拓展到技术创新活动领域,提出了“技术创新效能感”概念。在此基础上,通过理论分析,结合领域相关自我效能感实证研究成果,大胆推论技术创新效能感可以作为技术创新绩效的预测指标,并从选择过程、思维过程、动机过程和情感过程四个中介过程探讨了技术创新效能感的作用机制,最终构建了技术创新效能感的作用机制概念模型。这为解释和分析“消极被动地依赖外国技术”这一时弊和“创新信念的重要性”提供了新的视角,对于技术创新管理实践和后续的实证研究也具有重要参考价值。

技术创新效能感;自主创新;社会认知论;自我效能感;集体效能感

1 引言

在经济转型进入新的阶段,从企业到政府,不约而同地以高集中度、高频率、高强度地强调自主创新的紧迫性、必要性、重要性。但是,目前我们面临一个严重问题:很多人缺乏自主创新的信念,不愿创新,不敢创新,消极被动地依赖外国技术。针对时弊,路风教授明确提出:自主创新需要勇气!特别是对发展中国家,因为长期的落后状态,容易使人信心不足,产生恐惧,产生依赖外国技术的习惯。自主创新的最大障碍并非物质条件,而是缺乏信心和进取精神[1]。“自主创新”这一概念也正是针对“落后国家就不可能创新,只能接受先进国家技术”的消极心态而提出的[2]。

自主创新的效能信念究竟如何影响人们的创新行为及绩效呢?社会认知论为我们回答这个问题提供了很好的理论视角。班杜拉(Bandura)认为,人们通过个人动因机制为自身的社会心理机能施加着原因性作用,而在各种动因机制中,个人的效能信念更是处于核心地位,更具普遍意义。“一个人除非相信自己能通过自己的行动产生所期待的效果,否则,他们很少具备行动的动机,因而效能信念是行动的重要基础”[3-4]。高自我效能感也是创新效率和开发新知识的必要条件[5]。以社会认知论的视角来看消极被动地依赖外国技术这一时弊,它就是人们开展技术创新活动的效能信念低下的表现。

本文拟采用社会认知论的能动观点,将自我效能感概念拓展到技术创新活动领域,提出“技术创新自我效能感”概念,它是人们在技术创新活动过程中,对自己能够利用所拥有的技能和能力去完成技术创新任务,并取得创新性成果的能力的信心评价(简称“技术创新效能感”)。我们将围绕技术创新效能感与技术创新绩效的关系,在社会认知理论的框架下,分析技术创新效能感如何通过选择、思维、动机、情感等一系列中介过程,对人们的技术创新行为及绩效产生影响。这可为解释和分析“消极被动地依赖外国技术现象”和“自主创新信念的重要性”提供一个新的视角,并为制订“提高人们的创新信念,激发其开展自主创新活动,进而提升技术创新绩效”的管理策略提供重要参考资料。

2 理论基础及概念界定

学者们一直在探究人类行为的动因,并提出多种理论来解释人的行为,但是,单独依据外部环境因素(行为主义学派),或个人内在心理因素(精神分析学派),或认知过程(认知学派)来解释人类行为,都稍显单薄。而社会认知论采用更宽泛的动因观,以一种能动的观点为基础,赋予有机体(人)以主体的地位。人们能够反思自己的思想与行动和其所处生活情景的适当性,这种反思能力是人的独特属性。在各种自我反思中,人的效能信念是人的能动性的基础,它是以生产性的、创造性的和前摄性的方式发挥作用,对人类机能活动的各个方面起作用。人们只有相信自己通过努力能产生合乎期望的结果,他们才会在面对困难时具有战胜困难的动力,其他可能的激励因素也都根植于这样的一个核心信念:人具有通过自己的行动产生效果的力量[6-7]。

社会认知论强调主体能动性的观点与“自主创新”强调自主发展技术能力的策略不谋而合。技术创新本质上是不存在“自主”或“不自主”的问题,因为世界上不可能存在“不自主”的创新,“自主创新”概念的提出更重要的意义在于强调主体的能动性[2]。因此,以社会认知论为基础,可以很好地探究自主创新的动因,本文所提出的技术创新效能概念也正是在社会认知理论框架下形成的,它在理论上源于社会认知论的核心概念——自我效能感(selfefficacy),“它是人们对自身完成某项任务或工作行为的信念,它涉及的不是技能本身,而是自己能否利用所拥有的技能去完成工作行为的自信程度”[3-4]。简单来说,自我效能感并非一个人实际所拥有的技能,而是他相信自己在不同情境下,完成特定任务所具有的行为能力的自信程度[6-10]。

在不同的活动领域,对个体的技能要求是不同的,个体在不同活动领域的自我效能感水平也可能存在着很大差异。所以,更详细而精确、更接近目标行为的效能信念可以更好地预测目标行为[7]。大多自我效能感研究是与特定领域相联系,也由此发展出一系列的相关概念,如在教育心理研究领域有学生的学习效能感[11]、教师的教学效能感等[12];在人力资源管理研究领域有职业自我效能感[13]、管理自我效能感[14-15]等。

本文提出的技术创新效能感正是采用领域相关自我效能感的思路,是自我效能感概念在技术创新活动领域的拓展与应用,它是人们在技术创新活动过程中,对自己能够利用所拥有的技能和能力去完成技术创新任务,并取得创新性成果的能力的信心评价。有关这个概念,有几点说明:

首先,为了保证概念有明确的内涵与外延,就必须首先对“技术创新”概念有明确的界定。借鉴许庆瑞教授的思想,本文从过程角度将“技术创新”界定为:它是从开发新技术或创造出技术应用的新组合,付之生产实践,直到商业化的全过程,是以企业为主体,员工为最终实施者的经济技术活动,包括基础研究、应用研究、产品开发、市场开发等不同环节的各种活动[16]。因而,技术创新效能感是人们在技术创新活动的某个或某几个环节中,对于自身创新能力的信心评价。

其次,虽然技术创新效能感概念受Tierney和Farmer提出的“创新自我效能感(creative selfefficacy)”概念的启发很大,但两者有着重要区别。创新自我效能感是指“对于自己创造性地克服困难与挑战、有创意地完成各种任务的信念”。受Scott和Amabile等人的创造力研究影响,这个概念中的“创新”主要是指员工在工作过程中是否产生新颖而适当的想法和解决办法。如其中一条测量项目:“我相信自己有能力创造性地解决问题”[17]。从中可以看出,在概念的内涵上,创新自我效能感强调的其实是方法的创新性,并不关注活动的产品是创新的,而技术创新效能感不仅仅关注方法的创新性,还关注活动的产品的创新性,即是否取得了创新性成果;从概念的外延来看,创新自我效能感并不针对具体的工作内容,也不关注员工所从事的工作是否是技术创新工作,他们的研究对象也不仅仅针对技术创新人员(包括各个层次的蓝领和白领员工),而技术创新效能感是与技术创新活动这一特定活动领域相关的,是特别针对技术创新人员的,所以,技术创新效能感的外延更为狭窄,更为具体化。

第三,以往研究中有关“创新性成果”的界定是存在争论的。有学者甚至认为只有直接获取了利润才是成功的技术创新,这种认识有一定局限性,因为技术创新的经济效果往往是滞后的。所以,我们从技术发展本身和经济效果两方面来考察技术创新的效果,包括是否开发出新的技术或产品,这里的新产品包括原有技术应用的新组合和新开发技术的应用;是否直接获取了更多利润;是否提高了企业整体技术水平和研究开发能力;是否提高市场份额或领先独占了市场;是否获得有利的长远发展空间或创造出企业品牌[18]。只要具有以上一种或几种情形,就可以认为“取得了创新性成果”。

3 技术创新效能感对技术创新绩效的影响

在组织行为学和人力资源管理研究领域,研究者对于自我效能感的关注,很大程度上是因为员工的自我效能感对其工作行为绩效有很重要的影响[19-20]。大量研究证实自我效能感与工作绩效确实存在重要的关系,1993年Sadri和Robertson的元分析报告就显示:自我效能感与实际工作绩效的相关系数达到0.40[21]。1998年 Stajkovic和Luthans的元分析得到近似的结果:自我效能感与工作绩效的相关系数为0.38[22]。而大量的领域相关自我效能感的研究证实:领域相关自我效能感的针对性更强,能更好地解释和预测特定领域的行为与绩效。Tierney与Farmer有关创新自我效能的研究表明:创新自我效能感对个体创新行为及绩效的积极作用,创新自我效能感比工作效能感更好地预测了个体的创新行为及绩效[17]。基于以上分析,推论:

命题1:人们的技术创新效能感与其技术创新绩效正相关,可以作为技术创新绩效的预测指标。

技术创新效能感如何影响技术创新绩效的呢?社会认知理论认为自我效能感主要通过选择过程、思维过程、动机过程和情感过程等中介过程实现其主体作用[7]。

3.1 选择过程

自我效能感决定了个体对行为活动的选择。自我效能感越高,个体所选择活动的挑战性就越大[7]。较低自我效能感的个体面临挑战时,往往将挑战视为一种威胁,因而采取回避的态度;较高自我效能感的个体,对于环境中的挑战则采取积极应对态度,在他们看来,正是这些挑战为其提供了各种学习新技能的好机会[23]。技术创新是极其不确定的重要事件,有些技术创新任务甚至是对人类极限的挑战。只有具有高技术创新效能感的个体和团队才会迎接挑战,不怕困难与失败,选择高风险的技术创新;而低技术创新效能感的个体和团队不愿或不敢冒险选择技术创新,消极被动地依赖于他人的技术成果。

吉利作为一个民营企业,进入汽车业曾经受到业内众人的置疑。但是,“在短短数年间,吉利就在自主开发的道路上实现了大型国企20多年都未能取得的进步。为什么?对比两者,吉利唯一的优势只有勇气。[2]”而我们很多国有企业偏好引进外国技术,一个重要的原因在于引进外国技术风险小,可以短期获益,即使“不幸”落入“引进-落后-再引进”这一怪圈,他们也有一堆借口来推卸责任,那些追求任期内业绩的在位者又何必冒自主创新的风险呢!?基于以上分析,推论:

命题2:技术创新效能感影响人们是否选择从事技术创新,技术创新效能感越高,人们越倾向从事技术创新,反之,则越倾向回避技术创新,进而影响其技术创新绩效。

3.2 思维过程

自我效能感影响人们的思维过程,而思维的一个主要功能是使人能够预测未来的行为结果。人类目的性行为大多受预期目标的调节,而预期目标的设定则受到效能信念的影响[7]。

首先,自我效能感越强的个体,为自己设定的目标越高[24]。同样,集体效能感也可以提高团队或组织的抱负水平[25]。相对于一般活动而言,技术创新是人们更高的追求目标,只有具有高技术创新自我效能的个体和组织才会设置更高的技术创新目标,而“目标设置理论(Goal Setting Theory)”认为挑战性的目标可以提高动机和行为成绩[26]。组织的抱负水平也通过战略定位影响组织能力发展,进而影响技术创新绩效[2]。在知识经济时代,只有具有高技术创新效能感的企业家,才会为企业设置较高的技术创新目标,追逐时代的步伐,取得开创性的成功。宝钢管理层较高的抱负水平决定了它在进入汽车板市场上时,就采取生产高端(高难度、高附加值)产品的战略定位,从而树立了汽车板市场的先行者优势[27]。而那些抱负水平较低的企业家,则可能更多地安于现有技术能力所带来的短期经济利益,最终使企业驻足不前,为时代所抛弃。基于以上分析,推论:

命题3:技术创新效能感越强,人们越倾向为自己设置较高的技术创新目标,反之,则越倾向设置较低水平的目标,进而影响其技术创新绩效。

其次,在归因活动中,自我效能感强的人倾向于把成功归因为自己的能力和努力,而把失败归因为技能缺乏和努力不足[7]。高技术创新效能感的人们倾向于将技术创新成功归为技能和努力等内在因素,则使自己感到满意与自豪,进而可以提高他们开展下一步技术创新工作的积极性。因为高自我效能感的个体的思维模式是自我提高的,他们将失败归为技能缺乏和努力不足,则促使他们不会因为失败而自我怀疑,而是不断自我反思、自我学习,提高行动的能力,加大努力的程度,这是创新成功者的特殊品质。而低技术效能感的个体的思维模式是自我怀疑的,甚至将成功也归为机遇等偶然的外部因素,这种归因模式正是那些消极被动依赖于外部技术的人的特点,它很不利于技术创新工作的开展。基于以上分析,推论:

命题4:人们的技术创新效能感越强,则越倾向于采取积极的归因模式,从而提高其开展后续技术创新工作的积极性,进而影响其技术创新绩效。

3.3 动机过程

自我效能感还会影响到个体在活动过程中的努力程度,以及个体在面临困难、障碍、挫折、失败时对活动的持久力和耐力。尤其是对于那些富有挑战性的任务,这种持久力和耐力是保证行动成果的必备条件之一。自我效能感越高,付出的努力会越多,持续的时间会越长,直到达到活动的目标。当处于困境时,他们会积极应对,付出更大的努力去征服困难;而低效能感的人,则会选择逃避,降低他们的努力程度,甚至放弃自己的努力[7]。

创造性是人类行为的最高级形式之一,技术创新活动是一种开拓性的活动,没有现成的经验可借鉴,只有具有高效能感的个体才会长期地投入更多、更强的努力来开展技术创新活动,充分发挥自己的聪明才智,不断尝试。而且,技术创新活动是个不断试错的过程,经常会遇到困难和失败,每一项重大科学发现和发明都曾遇到各种各样的困难,经过了无数次的失败,甚至已取得的新发明或新发现还经常遭遇“冷遇”,只有那些具有不可动摇的效能感的人才能坚持到最后。在此过程中,对自己所从事的技术创新活动有任何怀疑的个体更多地在中途选择了放弃。南京大学闵乃本先生经常对弟子们说:“科学精神是进取精神,是坚持到底的精神。科研成果或是为零,或是为一。一百步走完了九十九点九步,仍然无法得到准确的结论。对一个课题的研究,只有得到彻底的结论才能松一口气。”他所带领的团队也正是这样做的,他们一干就是19年,克服了实验条件简陋、理论提出后一时不为学界重视等困难与挫折,终于摘取了国家自然科学奖一等奖。基于以上分析,推论:

命题5:在技术创新活动过程中,人们的技术创新效能感越强,则会投入越多的努力,面对困难时坚持越久,反之,则会减少投入,越早放弃目标,进而影响其技术创新绩效。

3.4 情感过程

在面临可能的危险、不幸、困难等厌恶性情境条件时,自我效能感决定了个体的应激状态、焦虑反应和抑郁的程度等心身反应过程,这些情绪反应又通过改变思维过程的性质而影响个体的活动及其功能发挥。效能感高的个体,相信自己能对潜在威胁施以有效控制,不会在应对环境事件之前忧虑不绝、担惊受怕;而效能感低的人则倾向于顾虑自己应对能力的不足,担心环境中充满了危险,体验到强烈的应激状态和焦虑唤起,并以各种保护性的退缩行为或防卫行为被动地应对环境,这些行为方式大大限制了个体主动性的发挥[7]。

正因为失败之于技术创新活动是“家常便饭”,这使得从事技术创新活动的个体、团队或组织承受着莫大的压力,经常面对困难情境,容易产生焦虑与抑郁。只有具有高效能感的个体、团队或组织才能在如此高压的情境下,排解失败引起的焦虑,保持乐观情绪,积极应对压力,“化压力为动力”,在逆境中保持创新的活力。基于以上分析,推论:

命题6:在技术创新活动过程中,人们的技术创新效能感越强,则越能够排解应激、焦虑和抑郁等不良情绪,积极应对困难,反之,则会为这些不良反应所困扰,削弱技术创新的积极性,进而影响其技术创新绩效。

最后,社会认知论认为自我效能感的形成受自身亲历的直接经验和他人行为所传递的间接经验的影响。特别是在自我效能感的形成初期,先期行为所形成的种种效能信息对于个体自我效能感的形成尤为重要。在一次外部行为激发过程中,自我效能感通过一系列中介过程影响个体行为后,本次行为的结果(自己和同事的成败经验、领导的反馈、身体与情绪体验)又作为下一次行为过程中自我效能感的信息来源,对于自我效能感的形成与发展产生影响[7]。同样,人们在技术创新活动过程中,先期技术创新行为及绩效对技术创新自我效能感的形成与发展也可能产生影响。基于以上分析,推论:

命题7:在技术创新活动过程中,人们的技术创新行为及绩效通过反馈机制也影响其技术创新效能感的发展,从而形成“先期技术创新行为经验-技术创新效能感-技术创新绩效”这一循环过程。

综上所述,本文提出技术创新效能感的作用机制概念模型(见图1)。

4 小结

路风教授“创新需要勇气”的疾呼使我们深深体会到提升自主创新的信念对于驱动人们开展技术创新活动的重要性,也让我们更加关注技术创新的信念对技术创新绩效的影响机制。在社会认知理论的框架下,我们将自我效能感概念拓展到技术创新活动领域,首次提出了“技术创新效能感”概念。在此基础上,结合自我效能感的相关研究成果,在理论上对技术创新效能感与技术创新绩效的关系进行了理论分析,并提出一系列的命题,最终构建了技术创新自我效能感对技术创新绩效的作用机制概念模型。这对于探讨和解释“消极被动地依赖外国技术”这一时弊和“创新信念的重要性”提供了新的视角,并为后续研究提供了很好研究问题。我们希望后续研究能够对本文提出的一系列命题进行验证与修订,并将之应用到技术创新管理实践中,为激发人们开展技术创新活动,提高技术创新绩效服务。后续的研究有以下几个关注点:

首先,技术创新效能感的理论基础是社会认知论,特别是自我效能感的相关理论。但是,作为自我效能感概念在技术创新活动这一特殊领域的应用,必须与人力资源管理与组织行为研究领域的相关理论进行融合。如企业的动态能力理论对于抱负水平的探讨,其实与技术创新效能感的作用机制的分析有密切的关系,但其中的关系有待厘清,并进行理论整合。

其次,我们只是通过理论分析提出了一个新的研究视角,技术创新效能感概念内涵和外延的明确界定,技术创新效能感的作用机制模型的修正还需要大量的实证研究。而且,在研究过程中,要加强现场研究和实证干预研究,这样才能扩大研究的外部效度,以提高研究结果对组织管理工作的实际指导作用。

第三,一般而言,从事技术创新活动的大多为企业或科研院校的的研发人员、技术工人等,所以,在后续研究中,我们可以针对这一特殊人群进行实证研究,可能更具有实践意义。

第四,当前技术创新活动大多是以团队的形式开展的,技术创新过程中的很多现象与问题单凭个体的技术创新效能感是无法解释。所以,后续研究可以结合集体效能感的最新研究成果,在集体层次上,对本文提出的命题进行拓展、修正并检验。

参与文献:

[1]路风.自主创新需要勇气[J].决策与信息,2006,(6):15-19.

[2]路风.走向自主创新,寻求中国力量的源泉[M].桂林:广西师范大学出版社,2006.10.

[3]Bandura A.,Adams N.E..Self-efficacy:toward a unifying theory of behavioral change [J].Psychological Review,1977,(84):191-215.

[4]Bandura A.,Adams N.E..Analysis of self-efficacy theory of behavioral change [J].Cognitive Therapy and Research.1977,(1):287-308.

[5]Ford C..A theory of individual creative action in multiple social domains [J].Academy of Management review,1996,(21):1112-1142.

[6][美]A·班杜拉,皮连生审校.思想和行动的社会基础(上、下册)[M].上海:华东师范大学出版社,2001.

[7][美]A·班杜拉,缪小春主译.自我效能:控制的实施(上、下册)[M],上海:华东师范大学出版社,2003.

[8]Bandura A..Self-efficacy mechanism in human agency [J].American Psychologist,1982,(37):122-147.

[9]Gist E.,Mitchell E..Self-efficacy:a theoretical analysis of its determinants and malleability [J].Academy of Management Review,1992.17:183-211.

[10]Bandura A..Human agency:the rhetoric and the reality [J].American Psychologist,1991,(46):157-162.

[11]Randhawa B.,Beamer E.,Lundberg I..Role of mathematics self-efficacy in the structural model of mathematics achievement[J].Journal of Educational Psychology,1993,(85):41-48.

[12]Gibson C.B.,Dembo M.H..Teacher efficacy:a construct validation [J].Journal of Educational Psychology,1984,76(4):569-582.

[13]凌文辁,张鼎昆,方俐洛.保险推销员职业自我效能感量表的建构[J].心理学报,2001,(1):63-67.

[14]陆昌勤,凌文辁,方俐洛.管理自我效能感与一般自我效能感的关系[J].心理学报,2004,(5):586-592.

[15]姜飞月,郭本禹.从个体效能到集体效能:Bandura自我效能理论的新发展[J].心理科学,2002,(1):114-115.

[16]许庆瑞主编.研究、发展与技术创新管理[M].北京:高等教育出版社,2000.11.

[17]Tierney P.,Farmer S..Creative self-efficacy:its potential antecedents and relationship to creative performance [J].Academy of Management Review,2002,45:1137-1148.

[18]刘劲杨.知识创新、技术创新与制度创新概念的再界定[J].科学学与科学技术管理,2002,(5):5-8.

[19]Gist E..Self-efficacy:implications for organizational behavior and human resource management [J].Academy of Management Review,1987,(12):472-485.

[20]Wood R.,Bandura A..Social cognitive theory of organizational management [J].Academy of Management Review,1989,14:361-384.

[21]Golnaz S.,Robertson T..Self-efficacy and work-related behavior:a review and meta-analysis [J].Applied Psychology,1993,(42):139-152.

[22]Stajkovic A.D.,Luthans F..Self-efficacy and work related performance:a meta-analysis [J].Psychological Bulletin,1998,(124):40-261.

[23]周文霞,郭桂萍.自我效能感:概念、理论和应用[J],中国人民大学学报,2006,(1):91-97.

[24]Bandura A.,Wood R..Effect of perceived controllability and performance standards on self-regulation of complex decisionmaking [J].Journal of Personality and Social Psychology,1989,(56):805-814.

[25]Prussis G.E.,Kinicki A.J..A motivational investigation of group effectiveness using social cognitive theory [J].Journal of Applied Psychology,1996.81:187-198.

[26]Locke E.A.,latham G.P..Building a practically useful theory of goal setting and task motivation [J].American Psychologist,2002,57(9):705-717.

[27]路风,寻求加入WTO后中国企业竞争力的源泉——对宝钢在汽车板市场赢得竞争优势过程的分析[J],管理世界,2002,(2):110-127.

(责任编辑 张九庆)

The Impacts of Technological Innovation Self-efficacy on Technological Innovation Performance

Gu Yuandong1,Peng Jisheng2

(1.School of Economics and Management,Nanjing University of Technology,Nanjing 211816,China;2.School of Business,Nanjing University,Nanjing 210093,China)

This paper uses the issue of social cognitive theory and puts forward the concept of technological innovation self-efficacy.On this basis,referencing to the empirical research results of self-efficacy and collective efficacy,the paper infers technological innovation self-efficacy can be the predictor of technological innovation performance.And then the paper builds the conceptual model of technology innovation self-efficacy mechanism.This is a new viewpoint to analyze why lack of the beliefs of independent innovation.And it has important values for enterprises’technological innovation management and further theoretical studies.

technological innovation self-efficacy;independent innovation;social cognitive theory;self-efficacy;collective efficacy

F124.3

A

获国家自然科学基金重点项目“转型经济下我国企业人力资源管理若干问题研究”(70732002),面上项目“组织支持感、知识共享方式与共享效能:中国情境下员工-组织关系的视角”(70972036),教育部人文社科研究青年项目(10YJC630061)和南京工业大学青年教师科研基金资助。

2010-09-20

顾远东(1978-),男,江苏南京人,南京工业大学经济管理学院讲师,管理学博士;研究方向:技术创新管理与人力资源管理研究。