我国通识教育与专业教育的制度变迁

——基于新制度经济学的视角

2011-09-25张富生

张富生

(南京大学教育研究院,江苏南京 210093)

我国近现代高等教育历尽沧桑已逾百年。一切真历史都是当代史[1]。对于正处于转型期的当代中国,以史为鉴,无疑具有重要的现实意义。通识教育与专业教育是学术领域长期关注的论题和实践领域经久不衰的热点,其制度变迁对高等教育发展具有重要意义。有学者指出:在美国“通识教育的演进史就是大学发展史的主轴或缩影。通识教育在大学里受到重视程度的起起伏伏,正好说明了大学每一阶段的蜕变”[2]。事实上,专业教育的演进对美国大学发展同样产生重要影响。与美国类似,通识教育和专业教育的制度变迁在我国近现代高等教育史上具有重要意义。

国内学术界对于通识教育和专业教育已有比较充分的研究,但目前大多数的研究主要关注通识教育和专业教育的内涵、渊源、价值、关系等理论问题以及课程开设、教学组织等实践问题,而将两者放入中国近现代史这一历史框架并从新制度经济学视角对其制度变迁进行研究的则较为少见。我国近现代高等教育中通识教育与专业教育制度变迁的历史脉络是什么?这一脉络的产生与发展机制是什么?从我国当前的通识教育和专业教育的现状中可以得到什么样的启示?这些正是本文所要关注的问题。

一、鸦片战争至清朝末年:专业教育被引入中国

我国近代的高等教育,是在鸦片战争后洋务运动时期逐渐发展起来的。洋务派开办的学堂主要有三类:语言学堂、军事学堂以及科技学堂。语言学堂以西式教育为主,初期只关注“西文”,即西方各国的语言文字,主要课程包括英语、法语、俄语、德语等。但后期洋务派逐渐认识到,“西人制器尚象之法,皆从算学出,若不通算学,即精熟西文亦难施之实用”[3],于是也开始传授推算格致之理。军事学堂与科技学堂则更是专精于军事学科和工程技术学科这样的“西艺”,前者主要包括海图、测量、军事、炮法、水雷、枪炮、驾驶、管轮、制造等科;后者主要包括电磁学、国际电报规约、仪器规章、材料学、算学、制图、汽机、化学、矿学等科。在学习西方的同时,不少洋务学堂都开设一定量的传统的经史课程,例如广州同文馆、天津武备学堂、南京矿务学堂等。

维新变法期间,著名的京师大学堂创立,其课程设置几经变故。在1898年颁布的《京师大学堂章程》中,课程分为溥通学和专门学两大类。前者主要包括经学、理学、中外掌故学、诸子学、初级算学、初级格致学、初级政治学、初级地理学、文学和体操学,这是全体学生必修的;后者主要包括高等算学、高等格致学、高等政治学(包括法律学)、高等地理学、农学、矿学、工程学、兵学、卫生学(包括医学)。学生溥通学卒业后,各选一门或两门专门学课程[4]。该章程同时指出:“功课之完善与否,实学生成就所攸关,故定功课为学堂第一要著”,并要求功课“以实事求是为主,固不得如各省书院之虚应故事,亦非如前者学堂之仅袭皮毛”,“其功课书悉各该本国原本”[5]。

“壬寅—癸卯学制”的出现,是我国正式学校系统制度产生的标志。“癸卯学制”是我国近代教育史上第一个付诸实施的学制,该学制的高等教育部分主要由高等学堂、大学堂和通儒院组成。高等学堂的学科,按照学生入学志愿被分为三类:第一类学科预备升入经学科、政法科等;第二类学科预备升入格致科、工科等;第三类学科预备升入医科[6]348-349。这三类学科的课程设置虽然由于各自的学习方向不同而有所区别,比如第一类学科强调历史、法学、理财学等,第二类学科强调物理、化学、地质等,第三类学科强调化学、动物、植物等,但是它们都有公共必修课程,比如人伦道德、经学大义、外国语等。大学堂分为经学、政法、文学、医科、格致、农科、工科和商科八科,各科内部划分精细,“以各项学术艺能之人才足供任用为成效”[7]572。

二、辛亥革命至民国末年:转向通识教育

1912年9月,北洋政府教育部根据临时教育会议的决议,制定并公布了“壬子学制”。随后又陆续颁布了包括《专门学校令》、《专门学校规程》、《大学令》、《大学规程》在内的各种学校法令法规。1913年,这些法令法规和“壬子学制”被综合起来,称为“壬子—癸丑学制”。《专门学校令》明确规定,专门学校的宗旨是“教授高等学术、养成专门人才”[7]639。而《专门学校规程》中,具体规定了各专门学校的宗旨、学科、课程等,并对各专门学校的公共必修科目作了规定。

《大学令》明确规定,大学的宗旨是“教授高深学术、养成硕学闳材、应国家需要”[7]640。大学分为文科、理科、法科、商科、医科、农科、工科,以文、理二科为主。须合于下列各款之一,方可得名为大学:文理二科并设者;文科兼法商两科者;理科兼医农工三科或二科一科者[8]。大学预科修业年限为三年。《大学规程》将大学分为文科、理科、工科等七科,共39门。其中规定,预科分为三部:第一部志愿升入文科、法科等;第二部志愿升入理科、工科等;第三部志愿升入医科。各部除分科课程外都有统一的基础课程。

1921年,全国教育会联合会在广州召开第七次代表大会,讨论学制改革问题,并提出了新的学校系统草案。1922年,北洋政府教育部在济南召开学制会议,将全国教育会联合会通过的学校系统草案稍加修改,同年11月以北洋政府的名义公布了《学校系统改革令》,这就是所谓“新学制”,又称“壬戌学制”。该学制保留以前的单科大学制度,但取消了大学校预科制度。该学制同时规定,大学校采用选科制。1924年,北洋政府教育部颁布了《国立大学校条例》,宣布废除1912年和1913年先后颁行的《大学令》和《大学规程》。该条例规定国立大学各科设立学系,学习课程采用选科制,并规定国立大学暂设预科[9]121-122。

1929年,《中华民国教育宗旨及其实施方针》公布,该宗旨及方针以三民主义为中心,强调在世界实用科学之基础上发展高等教育。1929年颁布的《大学组织法》规定:大学分文、理、法、教育、农、工、商、医八学院,须具备三学院以上者,方得称为大学;且三学院必须设置理学院或农、工、医学院之一[9]140。不具备三学院以上条件者,称为独立学院。这一规定实际上取消了单科大学制度。同年颁布的《大学规程》中强调:大学及独立学院各科除党义、国文、体育、军事训练及第一、第二外国语为公共必修科目外,须为未分系之一年级设置基本科目。该《大学规程》还规定大学各学院各科课程得采学分制,但学生每学年修学分须有限制,不得提前毕业。1931年,国民政府教育部公布《学分制划一办法》[9]141。

1937年抗日战争爆发后,中国面临“战时教育”和“平时教育”关系的问题。国民政府确立抗战与建国双管齐下的国策,“战时要当平时看”,认为建国需要人才,教育因此没有中断。为了加强对大学的管理,国民政府于1938年通过了《文理法三学院各系整理办法草案》。该草案规定必修科目,注重学术广博基础的培养,将文理法各科的基本学科定为共同必修,然后要求学生专精一科。而且,对于大学科目的设置,力求统整与集中,使学生对于一种学科的精要科目,能充分修习。该草案同时规定,大学各学院第一学年注重基本科目,不分学系,第二学年起分系。同年,国民政府颁布了《文理法三学院共同必修科目表》、《农工商学院共同必修科目表》。1939年,颁布了《文理法农工商各学院分系必修及选修科目表》。1944年,国民政府又对文、理、法、师范四学院的公共课程进行了修订[10]41。

三、新中国成立至“文革”结束:专业教育的强化

1950年,中华人民共和国教育部(以下简称“教育部”)[注]成立于1949年11月1日。1985年6月18日,改为中华人民共和国国家教育委员会(简称“国家教委”);1998年3月10日,改为中华人民共和国教育部。发出高等学校文学院各系、法学院各系、理学院各系的课程草案。草案规定文法学院要培养参加财政、经济、政治、法律、文化、教育等工作的高级建设人才,理工学院要培养新民主主义建设中高级的科学技术专门人才。1951年,中华人民共和国政务院[注]成立于1949年10月21日。1954年9月17日,改为中华人民共和国国务院。颁布了《关于改革学制的决定》,仿照苏联的做法,将高等学校分为综合性大学、专门学院和专科学校,认为高等学校应在全面和普通的文化知识教育的基础上给学生以高级的专门教育,为国家培养具有高级专门知识的建设人才。

1951年至1953年,国家开始统一计划下的大规模的院系调整。这次院系调整的方针是,以培养工业建设干部和师资为重点,发展专门学院和专科学校,调整综合性大学。具体调整措施主要包括:基本取消原有系科庞杂的、不能适应培养国家建设干部需要的旧制大学,改造成培养目标明确的新制大学;对于国家建设所迫切需要的系科专业,予以分别集中或独立,建立新的专门学院,使之在师资、设备上更好地发挥潜力,在培养干部质量上更符合国家建设需要。院系调整结束后,我国建立了14所综合性大学和一批工、农、医、师专门学院及部分专科学校。至1957年,全国共有高校229所[9]277。这一时期,工科和师范专业发展较快,这一变化适应了第一个五年计划期间大力发展工业和发展教育的需要[11]。

在1950年开始的大学教学改革中,培养专门人才已经成为改革的基本指导思想[10]178。“这次院系调整的一个重要方面,在于有步骤地确定每个高等学校所设的‘专业’,使各校皆有明确的任务,集中力量培养某几行国家建设需要的专才”,“这是我国教育史上一件划时代的大事,高等教育的一种空前大改革”[12]。1952年,借鉴苏联的高等学校专业设置经验,国家对各类高等学校开展了专业设置工作。1953年又进行了一次较大规模的院系调整和专业设置改革[10]194。到1957年院系调整基本结束时,专业设置再次调整,全国共设专业323种[9]278。此后三十多年,我国高等教育基本上都是在这一模式的基础上发展的。

四、改革开放以来: 通识教育的再发现

“文革”结束后,经过一段时间的发展,我国高等教育专业设置得到恢复。据统计,1980年,全国共有1039种本科专业[9]414。在发展过程中,专业设置问题又成为社会关注的话题。针对高等学校专业设置中存在的专业划分过细、业务范围过窄的问题,教育部从1982年起,对理工农医各科本科专业目录进行了修订。经过修订,对部分口径过窄的专业予以归并,专业面得到拓宽,通用性得到加强。理科除个别专业外,绝大部分专业不再列专门组或选修组。1989年,全国共有879种本科专业[6]654。

进入20世纪90年代,国家改革了高等学校的专业和课程设置,力图解决“专业划分过细,专业范围过窄,专业名称不尽科学,门类之间专业重复设置,本科专业门类与学位授予门类不相一致等问题”[13]。1993年,国家教委颁布新的《普通高等学校本科专业目录》,全国共有504种本科专业[14]。1995年,国务院办公厅转发国家教委《关于深化高等教育体制改革的若干意见》,要求“积极创造条件,促进部分学科互补的学校和一些规模较小、科类单一、设置重复的学校进行合并”[15]。与此同时,国家还积极改变单科性院校过多的局面,组建一批综合性大学。从1994年四川大学和成都科学技术大学合并以来,大学间的合并逐渐成为90年代后期高等教育改革的一项主要内容[10]174。

1994年,华中理工大学在国家教委的领导下,将加强大学生文化素质教育作为一项教学改革课题,在全校范围内进行了研究和实践[16]。1995年,第一次全国高等学校大学生文化素质教育试点工作研讨会召开。会上决定在全国50所左右高校开展文化素质教育试点工作。1998年5月,第三次全国高等学校大学生文化素质教育试点工作研讨会召开。会议宣布文化素质教育工作由试点转入全面推广,通过了《关于加强大学生文化素质教育的若干意见》。同年10月,第一届高校文化素质教育指导委员会成立。1999年,教育部批准北京大学、清华大学、南开大学等32所高校建立国家大学生文化素质教育基地[17]。

2002年,我国在教育部的支持下举行了“海峡两岸大学通识教育暨大学校长治校理念与风格学术研讨会”,来自港台和内地的180多位大学校长和专家参加了该会议[18]。2009年,“海峡两岸高校文化素质教育通识教育论坛”在广东省顺德市举行,来自海峡两岸的60多位专家学者出席了论坛[19]。这一时期,我国对于通识教育的改革不断深化,各大学特别是研究型大学也纷纷制订自己的通识教育方案,比如清华大学的“文化素质教育核心课程”等。

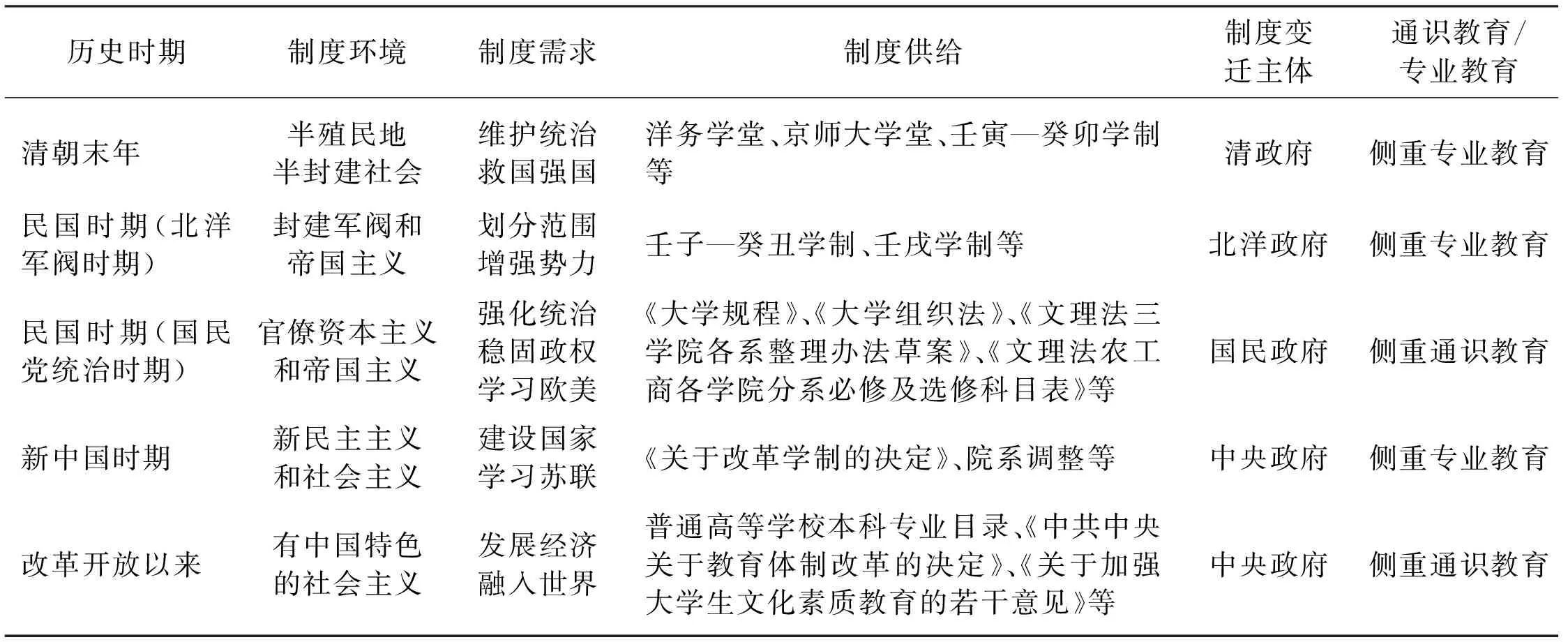

五、结论与讨论:新制度经济学的分析

综观百年来我国高等教育中通识教育与专业教育的历史发展,可以发现:我国的通识教育与专业教育在制度上存在反复摆动的现象,并留下不同历史时期的时代印记。晚清时期,清政府出于维护封建统治、救国强国的诉求,开始关注西方先进的设备和技术,近代意义上的专业教育由此引入。1911年至1929年,新建不久的中华民国局势动荡,各派军阀忙于争夺地盘、增强自身实力,专业教育依然更适合国家的需要,所以进一步得到强化,更加系统化。1929年至1949年,发生了第一次制度摆动。当时中国爆发了第二次国内战争、抗日战争、解放战争等一系列战争,国民政府出于强化思想、稳固政权的需要,推行带有明显政党色彩的通识教育。虽然当时国民政府内部的某些有识之士(如蔡元培等)呼吁兼容并包的学术自由风气且使之成为一种力量,但却未能成为政策制定的主导力量。这一时期欧美先进国家成为中国学习和借鉴的主要对象。新中国成立后至20世纪七八十年代,发生了第二次制度摆动。由于国家建设的需要和学习苏联的政治倾向,专业教育被推向极端,通识教育几乎消亡。20世纪八九十年代以来,可以认为正在发生第三次制度摆动。在改革开放的环境下,我国的发展与世界越来越趋于同步,在全球化的背景下,随着知识经济、信息时代的到来,人们越来越呼唤通识教育,对于这一时期的通识教育也提出了不同于以往任何时代的新要求。

如果从新制度经济学角度,对以上我国各个时期通识教育与专业教育的制度变迁作一下分析,会对其产生与发展机制有新的认识。新制度经济学中关于制度的概念有不同观点,青木昌彦认为:“制度是关于博弈如何进行的公有信念的一个自我维持系统。制度的本质是对均衡博弈路径显著和固定特征的一种浓缩性表征,该表征被相关领域几乎所有参与人所感知,认为是与他们策略决策相关的。这样,制度就以一种自我实施的方式制约着参与人的策略互动,并反过来又被他们在连续变化环境下的实际决策不断再生产出来”[20]。正如舒尔茨所指出的:“显然,特定的制度确实至关重要,它们动不动就变化,而且事实上也正在变化着,人们为了提高经济效率和社会福利试图对不同的社会制度作出社会选择。”[21]诺斯[注]国内学界将North译为“诺思”或“诺斯”,为清楚起见,本研究在正文中统一使用“诺斯”。认为:“制度变迁的方式反映出人们的信仰,人们已有的信仰要求我们去了解人类怎样学习,学习什么,为什么学习以及为什么相信等问题。信仰转变为制度,制度转变为经济的演进方式,直至明白我们所关心的整个过程以及所有问题。”[22]

在新制度经济学中,诺斯认为:制度变迁是对制度非均衡的一种反应,是一种制度均衡—非均衡—均衡的过程。所谓制度均衡,从供求关系来看,是指在影响人们的制度需求和制度供给的因素一定时,制度的供给适应制度需求[23]。相应地,制度非均衡则是指制度的供给不适应制度需求。人们之所以会对制度产生需求,是因为制度能够给人们提供便利、帮助人们获得利益。当人们认识到改变现有制度安排可以获得原有制度安排下无法获得的利益时,就会产生制度需求。而制度供给是对制度需求的回应,是制度的生产。制度可能由人们有意地设计出来,也可能是逐步演化而自发形成的。设计创造的制度是正式制度,逐步演化的制度是非正式制度。显然,近现代中国高等教育中通识教育和专业教育的制度变迁从总体上看都是正式制度。

新制度经济学认为,当目前的制度环境的某些条件发生了变化,使得一部分人的成本收益结构改变,而现有的制度安排并不能使得他们获得这一外在的利益时,也就是出现了制度不均衡时,为了得到这一利益,制度变迁的主体就会通过一定的制度装置[注]制度装置是指行动团体所利用的文件和手段。来改变现有的制度安排。一旦新的制度符合了这部分人的利益,也就同时实现了制度均衡。制度创新的主体有三种:个人、个人之间自愿组成的团体和政府机构。但不管是由谁来进行制度创新,其预期的制度创新收益必须大于制度创新成本,否则,制度创新就缺乏利益驱动,从而不可能实现制度创新。究竟由谁来实现创新,取决于谁得到的预期纯收益最大。

以清朝末年洋务学堂这一制度安排的出现为例。1840年后,中国进入半封建半殖民地社会,社会的政治、经济、法律条件出现急剧变化,清朝统治集团面临的社会矛盾已不同于以往任何时候,内忧外患并至,清朝统治集团的利益结构发生显著变化,特别是不得不考虑资本主义列强的利益。与旧式封建学堂这一制度安排相比,如果创建学习西方军事和科技的新式学堂这一制度安排,会使得清朝统治集团的统治得以稳固,国力得以增强。也就是说,这时出现了制度非均衡。此时,清朝统治集团内部也只有洋务派有意愿、有能力供给这样的制度安排,于是通过政府干预的方式,洋务学堂产生了。也就是说,这时出现了制度均衡。出于维护封建统治、救国强国的需要,清朝统治集团显然会侧重专业教育。根据以上分析,可以把百年来中国近现代高等教育中通识教育和专业教育的制度变迁概括为表1。

表1 中国近现代高等教育中通识教育和专业教育制度变迁一览表

六、 反思与建议:中国现状的思考

在考察过历史的轨迹之后,我国当前的通识教育和专业教育到底是怎样一种状况呢?可以认为,专业教育依然在我国高等教育中占据主体地位,但通识教育正在专业教育的框架下寻求突破和发展。新制度经济学中的“路径依赖”理论认为,制度变迁一旦走上某一条路径,它的既定方向会在往后的发展中得到自我强化[24]。这一观点可以在我国高等教育的实践中得到验证。学科和专业现在依然是我国各大学招生、构建课程体系、实施教学管理的主要平台,也是国家控制高等教育规模和结构、分配各种教育资源的重要手段,但是专业教育本身存在诸多弊端,比如严重的工具主义、狭隘的知识领域等等。这些弊端在新的历史时期里表现得越来越明显,同时通识教育的价值越来越得到人们的认可和推崇,因此通识教育在我国存在着巨大的发展空间。

这里有必要讨论一下为南方科技大学设计教育课程的丁学良教授提出的“全面教育”的观点。丁学良教授认为:全面教育是指所有课程都必须包括除了知识以外的更多内容,例如伦理、情感、态度、能力等等,使学生永远都处于探索和接近真知的过程中;要培养全面发展的个人。全面教育和通识教育是截然不同的两种教育。有批评指出,目前国内很多大学推行的以核心课程为代表的通识教育具有诸多弊端:只是集中于学术议题而不是针对现实生活中遇到的问题;过于强调学科特点;知识很容易落伍[25]。丁学良教授的思想极具启发性,确实传统的通识教育须要改革。但是丁学良教授认为全面教育和通识教育是截然不同的两种教育,传达着两种截然不同的育人观念,这一观点值得商榷。笔者认为,丁学良教授提出的全面教育在本质上依然是通识教育(general education),但它是通过改进原有的核心课程的不足而获得提升的通识教育,是适应现代大学需要的通识教育,是更加先进的通识教育。

如何在新的历史时期更好地实施通识教育?基于历史发展的轨迹和新制度经济学的供需理论,可以对通识教育宏观政策的制定提出相应的对策。一项制度安排,只有在制度需求和制度供给达到制度均衡时才能有效运行。从制度需求角度讲,政府应该建立相关机制准确地测量、监测社会政治、经济、法律等条件的变化对通识教育产生的影响,为制定相关政策方案打好基础。从制度供给角度讲,政府应该创建稳定而有活力的法律秩序,努力降低制度设计成本,注重现有知识积累及知识的进步,考虑新制度安排预期成本的影响,了解现存制度安排和规范性行为准则,从而积极推动通识教育的发展。从更广阔的视角来看,历史、文化、信仰这些深刻影响到制度的因素值得我们深入思考。正如诺斯所言:“这就是说我们的社会演化到今天,我们的文化传统,我们的信仰体系,这一切都是根本性的制约因素,我们必须仍然考虑这些制约因素。”[26]

参考文献:

[1] 贝奈戴托·克罗齐. 历史学的理论和实际[M]. 傅任敢,译. 北京:商务印书馆, 1982:13.

[2] 黄坤锦. 美国大学的通识教育——美国心灵的攀登[M]. 北京:北京大学出版社, 2006:27.

[4] 郑登云. 中国高等教育史:上[M]. 上海:华东师范大学出版社, 1994:52.

[6] 曲士培. 中国大学教育发展史[M]. 太原:山西教育出版社, 1993.

[7] 舒新城. 中国近代教育史资料:中[M]. 北京:人民教育出版社, 1981.

[8] 宋恩荣,章咸. 中华民国教育法规选编(1912—1949)[M]. 南京:江苏教育出版社, 1990:402.

[9] 董宝良. 中国近现代高等教育史[M]. 武汉:华中科技大学出版社, 2007.

[10] 胡建华. 现代中国大学制度的原点:50年代初期的大学改革[M]. 南京: 南京师范大学出版社, 2001.

[11] 谢安邦. 高等教育学[M]. 北京:高等教育出版社, 1999:206.

[12] 曾昭伦. 高等学校的“专业”设置问题[J]. 人民教育, 1952(9):5.

[13] 刘志鹏,别敦荣,张笛梅. 20世纪的中国高等教育·教学卷:下[M]. 北京:高等教育出版社, 2006:609.

[14] 阳荣威. 高等学校专业设置与调控研究[M]. 长沙:湖南大学出版社, 2007:79.

[15] 教育部研究室. 中华人民共和国现行高等教育法规汇编:上卷[M]. 北京:人民教育出版社, 1999:166.

[16] 杨叔子,刘献君,李光玉,等. 在理工科大学中加强文化素质教育的研究与实践[J]. 高等工程教育研究, 1998(1):1.

[17] 续智丹,魏强,张宁. 关于新时期大学文化素质教育发展综述[J]. 经济师, 2009(1):65.

[18] 王碧云,巩喜云. 海峡两岸大学通识教育暨大学校长治校理念与风格学术研讨会综述[J]. 武汉大学学报:社会科学版, 2002,55(6):764.

[19] 殷小平,黄少平. “海峡两岸高校文化素质教育通识教育论坛”综述[J]. 教育研究, 2009(5):111.

[20] 青木昌彦. 比较制度分析[M]. 周黎安,译. 上海:上海远东出版社, 2001:28.

[21] Schultz T W. Distortions of Agriculture Incentives[M]. Bloomington: Indiana University Press, 1978:1114.

[22] 道格拉斯·C.诺思. 对制度的理解[M]∥克劳德·梅纳尔. 制度、契约与组织——从新制度经济学角度的透视. 刘刚,冯建,杨其静,等译. 北京:经济科学出版社, 2003:18.

[23] 卢现祥. 新制度经济学[M]. 武汉:武汉大学出版社, 2004:146-158.

[24] 吴敬琏. 路径依赖与中国改革——对诺斯教授演讲的评论[J]. 改革, 1995(3):57.

[25] 姜澎,樊丽萍. 丁学良教授表示核心课程已经不适应现代大学的需要——用“全面教育”替代“通识教育”[N]. 文汇报, 2011-03-03(7).

[26] 道·诺斯. 制度变迁理论纲要[J]. 改革, 1995(3):56.