技术联盟与区域创新体系的融合共生研究

2011-09-23生延超

生延超

(1.湖南商学院旅游管理学院,湖南长沙410205;2.湖南省区域战略规划研究基地,湖南长沙410205)

技术联盟与区域创新体系的融合共生研究

生延超1,2

(1.湖南商学院旅游管理学院,湖南长沙410205;2.湖南省区域战略规划研究基地,湖南长沙410205)

技术联盟和区域创新体系形成过程都是特定区域创新要素的整合过程,都是一种创新网络,具有融合共生的趋势,其内涵表现为要素融合共生、模式融合共生和效应融合共生。技术联盟和区域创新体系的融合共生要素包括创新主体、创新环境和创新机制;融合共生模式有重叠融合共生模式、交叉融合共生模式和包含融合共生模式;融合共生效应主要有聚合效应、学习效应、协同共生效应和社会资本效应。技术联盟和区域创新体系的融合共生要素通过融合共生模式实现融合共生效应,两者相互协调、共同作用,促进区域经济的协调发展。

技术联盟;区域创新体系;融合共生

一、技术联盟与区域创新体系的融合共生

1、技术联盟和区域创新体系的融合共生趋势

技术联盟是指两个或两个以上具有独立法人地位的企业及其它组织联合致力于技术创新的合作行为,是为适应技术快速发展和市场竞争需要而产生的优势互补或加强性组织[1]。作为一种创新中间组织,技术联盟通过联盟企业创新要素的相互融合以及与外部系统物质、能量、信息的频繁交换不断地进行技术创新。由于技术联盟涉及到众多的企业、高校和研发机构,它在这些创新网络的横向和纵向联系中,不断体现出对区域经济系统的影响和作用,在内部各要素的功能整合过程中实现自身结构及组织的有序化发展[2]。

由于区域的差异性,在每个区域其政策的优先顺序和重点不一样,而这种差异性既包括生态地理、自然资源,也包括市场容量、文化习俗、R&D制度、技术联盟、信息网络、人力资源状况。在某种程度上,区域的差异性,决定了区域创新体系和政策的差异性[3]。区域创新体系是指在一定地域范围内,将新的区域经济发展要素或这些要素的新组合引入区域经济系统,创造一种新的更为有效的资源配置方式,实现新的系统功能,使区域内经济资源得到更有效利用,从而提高区域创新能力,推动产业结构升级,形成区域竞争优势,促进区域经济跨越式发展[4]。

从本质上来讲,技术联盟是一种创新组织,是将联盟企业创新要素的整合过程,而区域创新体系也是一个区域创新要素的整合过程,技术联盟往往也涉及到一个较大的区域,尤其是一些重大技术,可能涉及到上千家企业,而每个企业又分布在不同的区域内,这样,技术联盟也成为一个区域创新体系,两者在本质上是一致的。或者更具体一点来说,技术联盟和区域创新体系都是一种创新网络,两者的创新网络相互交织融合,形成一种错综复杂的网络层次。事实也证明了技术联盟和区域创新体系相互融合共生的趋势。

2、技术联盟和区域创新体系的融合共生表现

技术联盟和区域创新体系的融合共生主要表现在四个方面:区域融合共生、结构融合共生、功能融合共生和目标融合共生[5]。区域融合共生是指技术联盟和区域创新体系均属于区域经济领域研究范畴,局限于特定区域范围内。当然,技术联盟和区域创新体系并不是完全重叠的,尤其是划分标准不一会导致区域融合共生的程度不一,特别是对某些企业而言,在全球网络中寻求自己的联盟伙伴,在更大范围、更广领域和更高层次上整合和优化配置科技资源。但不管怎么样,技术联盟具有明显的地域性,是区域创新体系的重要载体,而区域创新体系也为技术联盟的形成和发展提供了便利的条件。结构融合共生是指技术联盟和区域创新体系在结构单元上具有一致性。技术联盟和区域创新体系的核心单元都是相互依存的企业网络,通过构建主体间的联系网络和学习机制,创建本地的专有因素,是技术联盟和区域创新体系建设的共同点。此外,区域内共有的知识、技能、人才、市场、公用设施及地域的专有文化等要素是构成区域创新体系和技术联盟的必备条件。功能融合共生是指技术联盟和区域创新体系的主要功能具有重叠性,都是通过有效的合作网络、促进知识在企业之间扩散流动。更直接一点,促进区域内的知识流动和创新主体互动是区域创新体系和技术联盟的共同功能。目标融合共生是指技术联盟和区域创新体系建设的直接目的是促进资源的有效配置,促进产业的创新和发展,最终目的是提高区域创新能力,形成区域竞争优势。

区域融合共生、结构融合共生、功能融合共生和目标融合共生注定了技术联盟和区域创新体系在经济发展过程中具有融合共生的趋势。作为一个融合共生体,两者的融合共生演化是发生在一个特定的区域环境中,或者是面临着特定的融合共生环境,而这些融合共生环境又千差万别,需要融合共生主体在演化过程中充分发挥主导作用,采用合适的融合共生模式来迎合融合共生环境,超越融合共生环境,形成两者融合共生演进的良性局面。

二、技术联盟与区域创新体系的融合共生要素

技术联盟是在特定的社会经济文化背景下,各个创新企业通过契约或其他关系建立起来的创新组织,这种创新组织主要依靠各个企业所拥有的创新要素的整合所形成的创新网络[6]。而区域创新体系是在特定的经济区域内和特定的社会经济文化背景下,各种与创新相关联的主体要素 (实施创新的机构和组织)和非主体要素 (创新所需要的物质条件)以及协调各要素之间关系的制度和政策所构成的网络[7]。从这个意义上来讲,技术联盟和区域创新体系都是由创新主体、创新环境和创新机制三个部分构成,其目的是推动新技术或新知识的产生、流动、更新和转化。

1、创新主体

(1)企业。企业是技术创新的主体,在区域创新网络中均居于核心地位。企业的创新活动,直接关系到科技成果能否产业化、商品化,从而直接影响到区域创新力和区域竞争力。所以,推动技术创新的根基在企业。企业要成为技术创新的主体,必须实现三个主体:技术研究开发的主体、技术创新的投资主体、吸纳技术创新人才的主体。

(2)大学和科研机构。大学和科研机构是技术创新的源头和知识库,它们不断地产生新的知识和技术,是区域创新网络的重要力量,在区域创新中发挥着不可替代的作用。大学和科研机构在特定区域内集聚,形成复杂的竞争合作关系,可以迅速地将科技信息和知识转化为新的产品,使区域创新有更大的产出。

(3)科技中介机构。科技中介机构是创新体系中的纽带和桥梁,在技术联盟和区域创新体系中发挥着“粘合剂”的作用,它为科技创新主体提供社会化、专业化服务,以支撑和促进技术创新活动的专门机构。它虽然不是创新的主体,但作为创新活动的主要辅助者,在促进创新主体间、创新主体与市场间知识流动和技术转移、扩散过程中,发挥着重要的桥梁和纽带作用。

(4)政府。政府是技术创新的组织者和服务者,是体制创新的推动者和执行者。政府可以通过改善交通、通讯等基础设施来营造创新的硬环境,还可以营造一种适合创新主体发展的软环境,包括合理的投资机制、良好的融资环境和健全的法律法规等,影响或引导创新的直接参与者进行有效的创新活动。

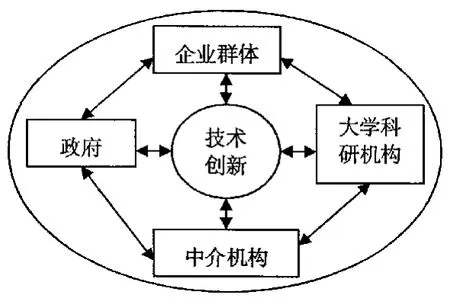

在这四个行为主体中,企业是区域创新网络的主体,也是创新投入、产出以及收益的主体,大学和科研机构是重要的参与者,中介机构是黏合剂,而政府则是推动者。技术联盟和区域创新体系的行为主体在创新活动中相互作用,形成复杂的产业网络和社会网络 (见图1),遵循共同的技术范式进行创新资源的整合[7]。

图1 技术联盟和区域创新体系的融合共生主体网络

2、创新环境

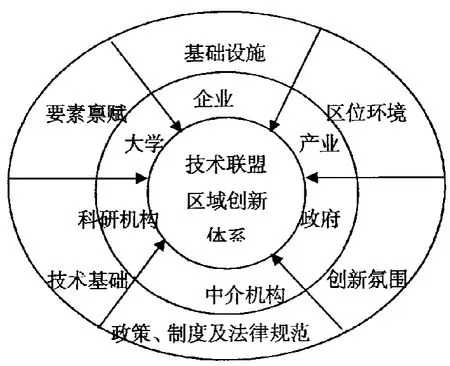

技术联盟和区域创新体系都需要良好的创新环境,这里创新环境包括硬环境和软环境。其中硬环境主要指区域基础设施状况,比如交通、区位、固定设备等;软环境主要指创新政策、法律规范、创新氛围等。在创新环境中,其决定作用的是软环境,尤其是技术基础和要素环境,因为无论是技术联盟还是区域创新体系,都必须拥有一定的技术基础和高素质的创新要素才能保证技术创新的顺利进行,它们是创新网络的基础要素。政策环境包括技术联盟和区域创新体系的政策扶持、技术改造资金的投向;高新技术企业的市场准入、行政性审批程序、税收优惠等问题。法律环境主要从立法层面考虑知识产权法规是否完备。比如网络领域知识产权保护法、商业秘密保护法、计算机软件保护法等的执行状况。创新氛围包括区域学习倾向和努力程度、区域创新的组织能力等。一个区域或组织如果拥有较强的学习倾向,就会积极主动地、努力地学习合作伙伴或者竞争对手的先进经验和技术,最大限度地吸收有利于企业发展的技术。区域创新努力程度反映了创新主体学习吸收先进技术的情绪、智力和精力等的付出水平。对特定的区域而言,社会文化在培育人的主观能动性方面发挥着重大作用,因此,可以提倡一种积极向上、乐观的社会文化,培育自强不息、努力向上的社会文化氛围,使企业将这种文化融入到企业的观念之中[8]。同样,区域创新的组织能力主要是由社会资本所决定,社会资本是解释企业或者社会组织效率和经济表现的重要变量,主要是指在相互信任基础上形成的社会价值观和道德观等,这对技术联盟和区域创新体系尤为重要,因为网络内部的信任是技术创新的基础,也是技术扩散溢出的决定因素 (见图2)。

图2 技术联盟和区域创新体系的融合共生环境

3、创新机制

创新机制是指技术创新过程中各个行为主体和要素之间的相互联系、相互制约、互为因果的联结关系和运转方式。技术联盟和区域创新体系都是通过技术创新机制内部所包含的各项功能的发挥来实现的。两者的创新机制都有指挥功能 (制定技术创新战略与策略,并领导与组织项目创新实施)、驱动功能 (激励创新主体从事技术创新)、整合转化功能 (把创新组织内部资源有效配置并使其转化为创新成果)、消化吸收功能 (创新组织应该具有消化吸收外部的技术和信息,并使之成为组织自身的技术和信息)、自我协调功能 (创新组织内部各子机制之间及组织内、外部之间的自动适应性)、更新拓展功能 (更新原有的技术和知识并开拓新的技术和知识领域)。

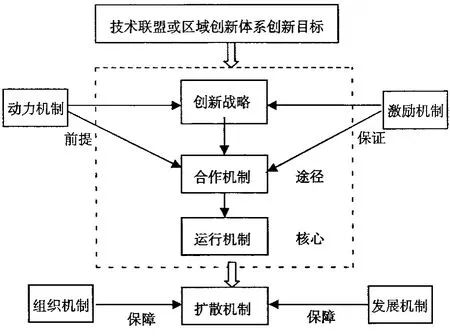

技术联盟和区域创新体系融合共生机制是相同的,根据实际情况,可以将技术创新机制分为七类:动力机制、激励机制、合作机制、运行机制、扩散机制、组织机制和发展机制。动力机制是通过创新网络内部动力和外部动力对创新行为主体的技术创新产生影响,是主体技术创新的动力来源;激励机制是通过政府的外部激励和企业的内部激励两种主要途径刺激主体投入资金,调配人力进行技术创新;合作机制是针对创新主体技术能力薄弱,资金有限、风险承担能力有限等特点,提出要利用一切可以利用的条件,与其他部门合作,以节省费用、共担风险、共享创新成果形式进行合作创新;运行机制是保证技术创新能够顺利运行,是技术创新成功的关键;扩散机制是通过技术创新扩散的效果对技术创新的合理性进行评价,起到强化技术创新的作用;组织机制和发展机制是通过创新主体自身组织结构的调整或者外部协调,积极利用一些有利的条件,为企业和区域发展提供便利。对这七个机制而言,动力机制是技术创新的前提,激励机制是技术创新的保证,合作机制是途径,运行机制是核心,扩散机制是升华,组织机制和发展机制是保障 (如图3所示)。技术联盟和区域创新体系融合共生机制相互作用形成一个有机的技术创新机制网络。

图3 技术联盟和区域创新体系创新机制

总之,技术联盟和区域创新体系都是开放系统,是国家创新体系中的子系统,其重点是培育技术开发、转移、应用、扩散能力和相应的区域社会支撑体系。两者都呈现出独具特色的制度安排,产业、技术专业化程度更强,企业的创新性也更明显。作为一个网络系统,两者的直接目的是提高区域科技创新能力,最终增强区域竞争力,加快区域经济的发展。因此,技术联盟和区域创新体系的七大机制可以优化、整合区域内的创新资源,提高区域的创新能力,形成区域的创新合力,从而保证区域内内经济增长的质量;同时,它们还可以提高企业对技术的消化、吸收能力,增强企业自主创新的能力,以形成更大规模的经济增长效应。

三、技术联盟与区域创新体系的融合共生模式

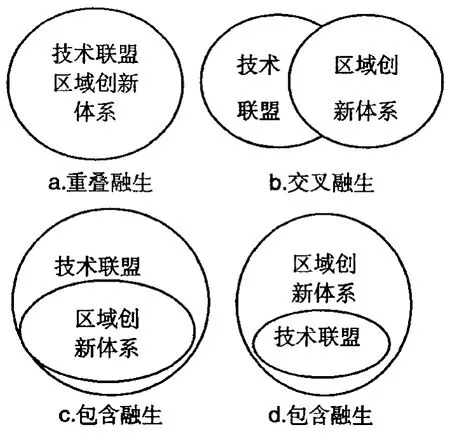

技术联盟和区域创新体系在本质上是一样的,在经济日益发展的今天,两者是融合共生的,但是两者融合共生的模式并不是一成不变的,它是根据实际情况不断地变化。区域创新要素禀赋决定了两者的融合共生模式。具体来讲,技术联盟创新网络和区域创新体系网络的融合共生模式主要有以下三种:

1、重叠融合共生模式

重叠融合共生是指技术联盟和区域创新体系两个创新网络正好重叠在一起。技术联盟创新网络往往涉及到不同区域内的创新主体,通过创新主体之间的相互作用形成一个创新网络,而区域创新体系也是在特定区域内不同创新主体之间相互作用形成的创新网络。如果这两个区域正好重叠,则两个区域的创新网络正好叠加在一起,这样两个创新网络正好形成共振效应,从而使创新效应最大,创新效果也最为明显。其表现形式见图4-a。

2、交叉融合共生模式

技术联盟创新网络和区域创新网络正好重叠的情况并不常见,大多数情况是两者交叉融合共生。在现实生活中,技术联盟创新网络往往涉及到众多的企业,甚至涉及到不同国家的企业,比如日本的三菱电机公司与葡萄牙电信公司、德国航空航天公司与英国广播公司建立技术联盟,进行高清晰度图像移动通讯装置,这个技术联盟涉及到四个国家的企业,远远超出了国家创新体系的范畴[9]。尤其值得一体的是,在技术日益复杂和交叉的今天,每个国家或者每个行业内的大型公司都是全球技术链条中的一环,任何一个企业或者任何一个区域的企业也无法完成重大技术的创新与研制,这需要全球众多的跨国公司进行精诚合作,以完成创新目标。这种情况下的技术联盟创新网络和区域创新网络就是相互交叉融合共生的,其表现形式见图4-b。

3、包含融合共生模式

包含融合共生是指技术联盟创新网络和区域创新体系网络在地理范围界定上,一个范围比较大,另一个网络范围比较小,正好位于前者之内。包含融合共生又包含两种形式,一种是技术联盟创新网络比较大,其地理范围远远超过区域创新体系的网络,这种情况在现实中也是比较常见的,其表现形式见图4-c。另一种是技术联盟创新网络范围比较小,位于区域创新体系内部,其表现形式见图4-d。

图4 技术联盟与区域创新体系的融合共生模式

上述几种融合共生模式并不是绝对的,融合共生模式是可以相互转变的。一方面,区域范围的大小不一,导致技术联盟创新网络与区域创新体系的范围也不一致,使得技术联盟创新网络与区域创新体系网络两者之间的融合共生模式也不一样,当区域创新体系的范围增大或者缩小时,两者之间的融合共生模式有可能从a转变为c或者d,当然也可能转变为融合共生模式b。另一方面,随着技术的日益复杂化,技术联盟的规模越来越大,涉及到的企业也越来越多,使联盟创新网络的地理范围不断增大,联盟和区域创新体系之间的融合共生模式有可能从a转变为c,或者从d转变为a,直至转变为模式c。也就是说,技术联盟创新网络和区域创新网络的融合共生模式并不是绝对的,它们是一个动态演化过程。

四、技术联盟与区域创新体系的融合共生效应

技术联盟和区域创新体系都是区域经济系统各要素相互作用自组织的演化过程,是各要素系统及系统内诸要素通过直接和间接两种途径,决定技术创新的效应及各企业的市场竞争能力。或者说技术联盟与区域创新体系所形成的创新网络强大的区域创新效应刺激着融合共生模式的不断变化。具体来说,两者形成的区域创新网络的融合共生效应主要是聚合效应、学习效应、协同共生效应和社会资本效应。

1、聚合效应

创新网络的聚合效应主要表现为区域内各企业之间通过网络组织有效地突破技术创新阀值、实现技术创新中的规模经济。

(1)技术创新阀值的突破。技术创新遵循阀值效应表明,只有当企业技术创新投入达到一定程度,才能实现从量变到质变的飞跃[10]。技术创新与其他生产活动一样,存在着规模的限制。如果企业的技术创新投入不能达到技术开发的初始规模,则无法有效地开展技术创新活动。特别是随着现代科技的飞速发展,科学技术日益向高度化和大规模化迈进,其特征是研究开发需要巨额投入,并且涉及到多种尖端技术综合开发和组合运用。因而,技术创新门槛也越来越高,仅凭单个企业或研究机构的力量己无法驾驭,即使是“巨无霸”型的跨国大企业面对现代高科技发展日趋增大的创新阀值也无能为力。同时,研制开发中的技术复杂性也使单个企业“望而却步”。技术创新日益依赖众多学科积累发展的结合,尤其是技术边界的相互渗透,这是自80年代以来技术发展中的一个主要新趋势。这就要求拥有不同领域技术能力的企业通过技术联盟或其它网络组织结合成一体,聚合各种创新资源 (资金投入、专用设备以及技术积累等),帮助企业超越创新投入的初始规模、突破技术创新阀值。

(2)技术创新的规模经济。技术创新不仅存在一个初始规模问题,而且还存在着规模经济问题,即必须达到一定规模研究开发活动才有更高的经济效率。因为研究开发投入同样具有固定成本的特性,它需要经常性的人工费支出、实验室和仪器设备的投资,只有通过实现更多的技术创新产出 (获取更多的技术成果)才能降低其中分摊的固定成本[11]。此外,研究开发投入也只有达到一定规模以后,其内部才能更有效地实现专业化分工,添置专用性资产设备,从而提高技术创新效率。通过创新网络,可有效地聚合各自的研究开发力量,使联盟伙伴的创新资源在更大范围内、更高层次上得到有效配置。例如,在合作研究开发中,能进一步提高某些专用性仪器设备的利用效率,并且可减少固定资产、设备及研究人员等方面的投入,通过充分利用各成员之间的技术、设备和实验室来节约研究开发费用。同时,通过合作创新可使各自的技术优势相互叠加,从而较易产生新的技术突破,并有效地发挥专业化分工优势,提高技术创新效率,实现技术创新中的规模经济。

2、学习效应

(1)技术创新的组织学习。企业在技术创新中持久的竞争优势更多的是建立在企业拥有的经验性知识基础之上,而经验性知识存在于组织程序与企业文化之中,转移是一个复杂的过程,而技术联盟和区域创新体系的融合生成的创区域创新网络恰恰是解决经验性知识转移的有效途径。经验性知识是隐含性的,深植于企业文化或人的大脑和身体中,很难系统地编辑和交流,而只能通过某一特定情景中的行动来表达,并且也只能通过观察、模仿和实践才能获得。这一点可从野中 (Irujiro Nonaka)对松下公司家用面包机开发研究的例子中得到说明。松下公司的家用面包机的开发人员正是通过观察和相互切磋才把专业面包师难以表达的有关揉面的隐性知识学到的,并把其转化成明确的指令增加到机器的控制程序之中,使机器能像专业面包师那样运转,完成开发任务。①可见,区域创新网络可以为隐性的技术知识的转让或传递提供一种有效的机制,通过不同组织之间的密切联系与人员之间面对面的沟通和交流,可以形成适当的开发体系,从而使合作企业从中获得通过外部市场交易难以获取的技术和技术诀窍。更重要的是,合作不仅可以使参与者追踪企业外部世界的技术创新发展动态,为企业内部的技术创新过程提供新的思想、新的技术、新的技能和新的活力,合作还可以为企业提供观察新技术开发的途径,而又无需承担研究的开支与风险。

(2)技术创新的速度效应。区域创新网络中学习的速度非常重要。伙伴之间相对地位的变化在创新网络中表现得最明显,因为不同伙伴学习的速度是不一样的。比如,Honda与 Rover在1978年建立了协作关系。Honda可以为Rover提供在欧洲的生产数量,并使 (Honda)可以进入Rover的供应商,以及设计和工程技术人员来生产适合欧洲司机和路况的大型、快速的sedans车。对Rover来说,它希望从Honda学习许多重要的技术,比如新的生产过程、更好的设计新产品的方法以及更快的产品开发周期。在早期,在能力发展方面Rover快于Honda,但Honda通过努力,学到了它需要了解的有关设计和工程技术方面的知识,双方的关系就越来越不平衡了。Honda逐渐从一个汽车业的新来者成为强有力的竞争对手。而Rover虽然在产品质量、成本以及在欧洲的市场份额有所上升,但却未能大踏步地前进,逐渐成为落后者,在欧洲之外没有什么影响。[12]可以看出,创新网络中的学习速度决定了企业的能力和地位,尤其上在竞争日益激烈的今天,企业的学习能力决定了其市场格局。

3、协同共生效应

(1)技术创新的协同效应。单个企业的资源是有限的,如果由企业各自通过内部化方式进行技术创新要素的积累和培育,往往难以实现大的技术突破和创新。而将各自的创新资源和能力结合起来进行创造和发展,可使企业间的技术创新要素和创新能力通过整合产生协同效应。为此,许多企业都采用外部资源并积极创造条件以实现内外资源的优势互补。通过区域创新网络加快研究与开发的进程,获取企业缺乏的知识和信息,同时由于不同企业文化的融合,有可能使新系统产生1+1>2的协同效应,以有效地调动各自的研究开发力量,使区域资源在更大范围和更高层次上得到有效配置。

(2)技术创新的突破效应。目前国际市场竞争空前激烈,而竞争的实质主要是体现在企业技术实力的较量上,通过建立区域创新网络,既能有效地突破技术贸易壁垒,又能迅速地获取所需要的专业技术。如荷兰飞利浦公司与日本Matsushita于1992年所建立的协作关系,则是飞利浦向Matsushita提供其研制的数码盘技术,而后者向前者开放有关家电和记录装置的先进技术,从而节省了各自的技术开发经费和时间[13]。不论哪种形式的区域创新网络,网络内部企业间借助彼此的资源和能力,可以实现技术的突破。

4、社会资本效应

随着科学技术的迅猛发展和创新竞争的加剧,要求企业在基础研究、应用研究、产品设计、试制、生产、营销等创新活动中必须能快速高效地在全球进行知识的创造、转移和使用,这也要求企业不仅要加快内部各部门 (公司)之间知识的创造和转移,更要注重企业与外部环境,如与国内外的用户、供应商、销售商、大学、科研机构及一些创新机构建立更为密切的战略性联系,同时还要加强与政府部门的合作,这就是区域创新网络的社会资本促进效应。尤其是网络内部的信任合作能够使企业之间建立长期的战略关系,区域内的创新文化能够营造一种良好的创新氛围,通过区域内部企业之间形成横向、纵向和交叉的社会资本网络,能够使区域内形成良好的创新文化和创新氛围,促进区域创新网络的高级化。

技术联盟和区域创新体系的融合共生效应相互作用,形成一种创新网络 (见图5)。这种创新网络组织要优于一个靠产权关系建立起来的企业集团,它既包容了企业集团的优势,同时又回避了大企业的通病,保留了中小企业的灵活性[14]。在网络形成过程中,需要充分发挥企业的作用,这些企业在一定程度上形成了地域综合体,彼此按照一定的技术链条进行技术创新分工,加速技术的创新与突破。

图5 技术联盟和区域创新体系融生效应

五、结论及启示

1、结论

技术联盟和区域创新体系具有融合共生的趋势,这种趋势表现在要素融合共生、模式融合共生和效应融合共生上。两者相互作用形成区域创新网络,在这个网络中,技术联盟是把企业发展、产业发展与区域经济有效结合起来,通过分工和专业化创新形成一种有效的创新组织方式;而区域创新体系是通过技术联盟或者是其它中间组织等有效载体的作用形成区域创新的平台和基础。两者相互协调,共同作用促进区域经济的协调发展。其作用机理主要体现在三个不同方面:首先,从纯经济学角度看,融合共生效应能够促进知识和技术的创新和扩散,加速技术水平的提升,大大降低生产成本,从而形成核心竞争能力;其次,从资源与能力理论看,融合共生要素使企业优势互补、资源共享、风险共担,最大程度地提升创新效果和技术能力;最后,从社会学角度看,融合共生模式能够降低交易费用,有助于增加组织内部的信任,建立其良好的创新文化氛围,促进区域创新体网络的形成。在今天的世界经济发展中,技术联盟和区域创新体系的融合共生显现出异乎寻常的活力,其竞争优势的关键在于融合共生要素通过融合共生模式实现融合共生效应,从而使区域创新网络呈现出叠加效应。

2、政策启示

(1)将技术联盟与区域创新体系建设密切结合。技术联盟正成为提升区域创新能力的有效途径,相反,区域创新体系为技术联盟的形成提供了良好的基础和发展空间,两者的协调发展使融合共生趋势愈加明显。但是,技术联盟和区域创新体系相互作用形成的创新网络正是通过系统的内部机制,相互结合、相互作用,产生了某种输出意义上的改变(新产品、新技术的产生等),进而影响了区域创新系统的发展,提高了区域创新系统的效率。

(2)在区域范围内将产业政策转变为技术联盟和区域创新政策。目前的区域政策过多集中在产业优惠上,而针对项目的政策多,平台条件建设的政策少,针对技术联盟和区域创新体系融合共生的政策仍属空白。非连续、同构化的产业政策以及项目导向的科技政策割裂了技术联盟与区域创新体系的关联,阻碍了区域核心竞争力的形成。政府的政策重心应转到培育区域创新网络方面。通过营造适宜于创新的环境,促进区域创新网络的建立,以发挥学习效应,加快知识创造与扩散的速度,使区经济发展建立在强大的技术能力基础之上。

(3)培育促进技术联盟的区域社会文化环境。

技术联盟和区域创新体系所形成的创新网络是存在于一定的区域社会文化环境里,这就需要营造一种有利于区域行为主体之间进行交流与协作的良好的区域社会文化,这种区域社会文化是一种创新文化,它维持着创新网络的运行,并使其在面对外来竞争者时拥有独特的竞争优势。因此,政府在制定区域创新政策时,要充分考虑本地区的文化特色,选择制定创新政策的文化切入点,营造一个有利于区域创新的文化氛围,在全社会形成崇尚知识,尊重人才,鼓励创新、敢于创新的新风尚。

(编辑:惠斌;校对:朱恒)

【注 释】

①关于该案例更详细的资料参见:余光胜.企业发展的知识分析

[M].上海:上海财经大学出版社,2000,196-197.

[1] Bart Verspagen,Geert,Duysters.The small world of strategic technology alliances[J] .Technovation,2004, (24):563 -571.

[2] Maura Soekijad,Erik Andriessen.Condition for knowledge sharing in competitive alliance [J] .European management journal,2003,(5):578-587.

[3]王知桂.要素耦合与区域创新体系的构建——基于产业集群视角的分析[J].当代经济研究,2006,(11):26-30.

[4] R.Nelson.National Systems of Innovation:A Comparative Study[M] .Oxford:Oxford University Press,1993.12-13.

[5]徐 胜.产业集群与区域创新体系的融合共生模式研究[A].武汉大学.2006年中国经济学年会论文集[C].2006.286-290.

[6] Poon,TSC.Beyond the global production networks:a case of further upgrading of Taiwan’s information technology industry[J] .Technology and Globalisation,2004,(1):130 -145.

[7]李春艳,刘力臻.产业创新系统生成机理与结构模型[J].科学学与科学技术管理,2007,(1):50-56.

[8]生延超.基于跨国公司与政府视角的技术联盟创新扩散机理[J].湖南社会科学,2007,(1):82-87.

[9] Par Emanuelsson1.A Comparative Study of Industrial Static Analysis Tools[J] .Electronic Notes in Theoretical Computer Science,2008,(7):5-21.

[10] KogutB.Joint ventures:the theoretical and empirical perspectives [J] .Strategic Management Journal,1988,(19):319-332.

[11] C.Jay Lambe,Robert.E.Spekman,Alliances,External,technology acquisition and Discontinuous technological change[J] .Journal of production innovation management,1997, (14):102-116.

[12] Yves L Doz.Gayr Hamel.Alliance Advantage:the Art of Creating Value through Partnering[M].New York:Harvard Business School Press,1998.112-113.

[13] Lall,S.The Theoretical Background in John Cantwell(eds.),Transnational Corporations and Innovatory Activities[M].London:Routledge,1994.124-139.

[14]陈柳钦.产业集聚与产业竞争力[J].南京社会科学,2005,(5):15-23.

The Symbiotic Integration Research of the Technical Alliance and the Regional Innovation System

SHENG Yan - chao1,2

(1.Tourism Administration College of Hunan Commerce University,Changsha Hunan 410205;2.Hunan Regional Strategy and Planning Research Base,Changsha,Hunan 410205)

The formation process of the technology alliance and the regional innovation system is the integration process of the specific elements in the regional,which both are innovative network and have the symbiotic integration trend.The fusion symbiosis contains the elements,the pattern and the effect.The fusion symbiosis elements of the technical alliance and the regional innovation system includes the innovation subject,the innovative environment and the innovation mechanism;the fusion symbiotic model includes the overlapping fusion symbiotic,the crossover fusion symbiotic and the contains fusion inter growth;the fusion symbiotic effect mainly include the polymerization effect,the learning effect,the collaborative symbiotic effect and the social capital effect.The integration symbiotic elements of the technical alliance and the regional innovation system achieve fusion symbiotic effect through the integration symbiotic model,which coordinate and mutual affect to promote the coordinated development of the regional economy.

technology alliance;regional innovation system;integration symbiotic

F062.4

A

2095-1361(2011)02-0037-07

2011-03-03

湖南省社科基金项目“长株潭城市群高新技术集群企业技术能力成长机制研究” (项目编号:09YBB229)、湖南省社科联课题“基于MSC模型的技术联盟创新网络治理机制研究” (项目编号:1011197B)阶段性研究成果之一

生延超 (1978- ),男,河南南阳人,湖南商学院旅游管理学院副教授,博士,主要研究方向:技术创新与管理