莫高窟第217窟南壁经變新解

2011-09-22下野玲子著牛源刘永增审校

下野玲子 著 牛源 译 刘永增 审校

内容摘要:本文对敦煌莫高窟第217窟南壁一直被认为是《法华经變》的图像进行重新辨认,找出其佛经依据,并提出整个南壁内容应为《佛顶尊胜陀罗尼经變》的新解释。

关键词:法华经變;佛陀波利;佛顶尊胜陀罗尼经;五台山

中图分类号:K879.41文献标识码:A文章编号:1000-4106(2011)02-0021-12

An new exploring to the illustrations on the south wall ofCave 217 Mogao Grottoes

Shimono Akiko,Trans:NU Yuan, Edi: LIU Yongzeng

Abstract: This article tries to re-identifing the illustrations painted on the south wall of Cave 217,whichwas explained as the illustrations to Lotus Sǖtra by scholar, and took the textual research on Buddhist Canon,this article put forwards an opinion that instead of the Lotus Sǖtra, this illustrations to the Usnisa VijayaDharani.

Keywords: The Illustratrions to Lotus Sǖtra; Buddhapalita; The Usnisa Vijaya Dharani Sǖtra; WutaiMountain

( Translated by BAO Jingping)

前言

敦煌莫高窟第217窟开凿于8世纪初期,主室南壁图像(图版1)自1981年在敦煌文物研究所编《中国石窟敦煌莫高窟》第3卷上刊登以来,一直被认为是法华经變。莫高窟现存很多法华经變,其中,此窟南壁壁画被作为初期规模较大的法华经變代表作,在多种出版物上刊载了其整壁或局部画面。但此幅经變的一些细小画面还未被完全确认。

经笔者仔细观察,发现图中并未画出法华经變所特有的三车火宅喻和二佛并坐的画面,相反出现了一些其他法华经變中所没有的特殊画面和用法华经无法解释的画面。因此,我对将其视为法华经變的观点产生了不少怀疑,后经研究,7世纪末厨宾国沙门佛陀波利汉译的《佛顶尊胜陀罗尼经》引起了我的注意。本文将在佛陀波利译《佛顶尊胜陀罗尼经》的基础上对各场面进行比对,并提出整个南壁内容应为佛顶尊胜陀罗尼经變的新解释。

一第217窟南壁概观及《佛顶尊胜陀罗尼经》概要

第217窟由主室和前室组成,主室为覆斗顶方形窟,西壁龛内曾塑有一组以坐佛为中心的塑像群,北壁为观无量寿经變,南壁是本文将着重探讨的经變,东壁门两侧为法华经的观音菩萨普门品。

南壁宽约5米,西侧高约3.5米,壁面中央有一块约2米的方形画面,画佛说法图,方形画面左右及下方的凹字形部分绘有很多以绿色山野为背景的小画面。壁面下部剥落严重,尤其是其上半部分的画面几乎无法看清。不过根据法国人伯希和率领探险队于1907年年末至1908年年初造访莫高窟时拍摄的照片,在一定程度上可以对剥落前的画面进行详细确认。另外,各画面都有一条或数条长条形榜题,但基本都已變为深褐色,除说法图下方中央的一方榜题文字还可判读外,其他的用肉眼都无法辨认。

接下来,我们再简要看一下佛陀波利译《佛顶尊胜陀罗尼经》,此经为蘮宾国沙门佛陀波利于7世纪末所译,经文前有唐代写的序,记载了蘮宾国沙门佛陀波利到五台山巡礼文殊,后将此经带回翻译的内容,这也是五台山信仰史中有名的传说。经序末尾还记载说,后来僧志静将此陀罗尼与其他译本进行了校对。现将经文内容略述如下:

释迦如来在室罗筏(舍卫城)的给孤独园与大苾刍(比丘)众及诸大菩萨僧在一起时,三十三天的善住天子在半夜忽然听到一个声音:“善住天子七日后将死,命终后转生地狱,之后还将降生于贫贱之家受诸苦”。善住天子听后非常悲伤忧愁,便去请教帝释天。帝释天又去孤独园拜见世尊,请求救度善住。于是,世尊讲说了佛顶尊胜陀罗尼以及听闻、忆念、诵读陀罗尼的功德。之后,阎魔罗法王宣言将守护受持、诵读陀罗尼者。接着,四天王请教陀罗尼的受持方法,世尊一一作答。最后,帝释天将陀罗尼带回天上,授予善住。得到解脱的善住又与帝释天及诸天来拜见世尊,世尊为他授了菩提记。

可以说这是一个以善住天子、帝释天、释尊三者为中心而展开的善住因缘故事,下一章节将在此故事概要的基础上作进一步的探讨。

二依据经文解释图像内容

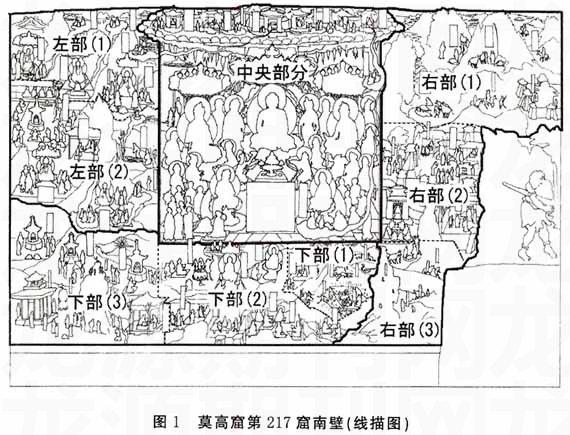

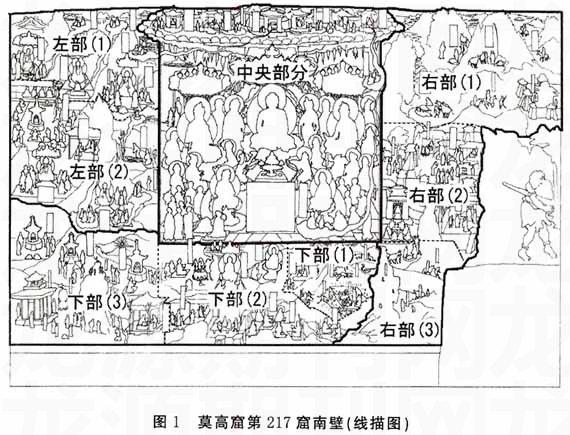

第217窟南壁经變画的内容非常丰富,中央为佛说法图,左右及下方画有30多幅含有人物和建筑的小画面。为把握全图,笔者根据实地考察的结果以及近年出版物中的图版、伯希和图录照片绘制了线描图。方便起见,将其划分为中央部分、下部(1)(2)(3)、左部(1)(2)和右部(1)(2)(3)(图1)。下面就按照标记的顺序,从佛陀波利译《佛顶尊胜陀罗尼经》的经文人手,对各画面进行探讨。另外,所标记的“左、右”是面对壁面的“左、右”。

1、中央的佛说法图及经文开头部分的解释

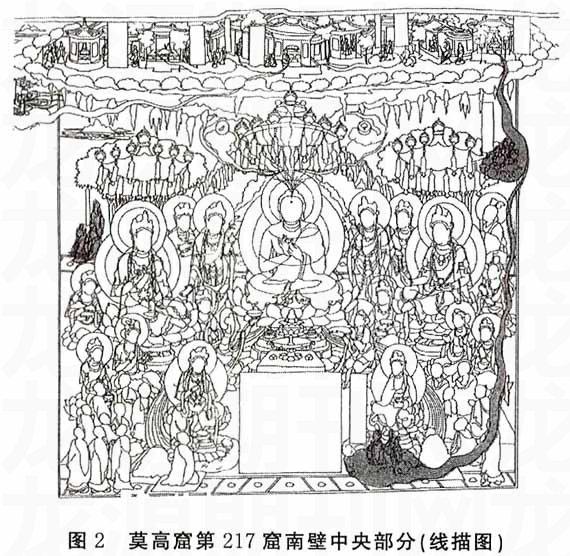

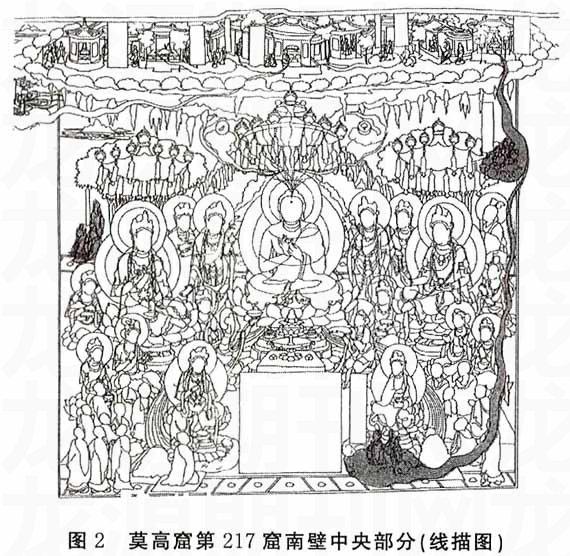

此经變画中,画面中央部分一方形空间内画佛说法图。如来居中,结转法轮印,结跏趺坐于莲花座上,左右及下方画众菩萨、比丘等(图2)。这种构图并不少见,但耸立于如来背光后的须弥山向上扩展,几乎要超出说法图的方框,形成广阔的天界场景。

说法途中有两个比较独特的画面值得注意,一是三处伴有榜题的画面,即右侧上方和下方乘云三人以及左上端站立的三人(图2阴影部分),皆为头束发髻、着大袖衣的天部及着袿衣的二侍从组成的主从像,而且是画于三处的同一主从。还有一点要注意的就是图中的其他说法会众均无榜题,看得出这三处主从在此说法图中是需要特别标记的重要人物。右侧两处画面中的云彩从须弥山上的天界右端拖着很长的尾巴,表示主从三人是从天界降至说法场地的。

接下来,再来看一下主尊如来像。仔细观察如来像的身体部位,会发现如来的右肩、肘、膝部画有三条白线(图版2),三条白线之间是等间隔的,此并非偶然划伤壁画所致,可能是白线绕佛身三圈的表现。我从未看到过这种线的表现,可以说这是极其独特的图像。另外,如来白毫略上方有十几条蓝色、绿色、或红色的线,作蛇行弯曲回转并一直延伸向华盖及其上方,这应该是一种光的表现。

在以上特征的基础上,我们再来参考一下《佛顶尊胜陀罗尼经》开头至帝释天拜见世尊这段经文的内容:

①一时薄伽梵在室罗筏,住誓多林给孤独园,与大瑟刍众千二百五十人俱。又与诸大菩萨僧万二千人俱。

(尔尔时三十三天于善法堂会,有一天子名曰善住,与诸大天游于园观。又与

大天受胜尊贵,与诸天女前后围绕。欢喜游戏种种音乐,共相娱乐受诸快乐。

③尔时善住天子即于夜分闻有声言。

④善住天子却后七日命将欲尽,命终之后生赡部洲。受七返畜生身,即受地狱苦。从地狱出希得人身生于贫贱,处于母胎即无两目。

⑤尔时善住天子闻此声已,即大惊怖身毛皆竖愁忧不乐,速疾往诣天帝释所。悲啼号哭惶怖无计,顶礼帝释二足尊已。白帝释言:“听我所说,我与诸天女共相围绕受诸快乐,闻有声言善住天子却后七日命将欲尽。命终之后生赡部洲,七返受畜生身,受七身已即堕诸地狱。从地狱出希得人身,生贫贱家而无两目。天帝云何令我得免斯苦?”

⑥尔时帝释闻善住天子语已,甚大惊愕即自思惟:“此善住天子受何七返恶道之身?”尔时帝释须臾静住入定谛观。

⑦即见善住当受七返恶道之身,所谓猪狗野干猕猴蟒蛇乌鹫等身,食诸秽恶不净之物。尔时帝释观见善住天子当堕七返恶道之身,极助苦恼痛割于心。谛思无计何所归依,唯有如来应正等觉,令其善住得免斯苦。

⑧尔时帝释即于此日初夜分时,以种种花鬘涂香末香,以妙天衣庄严执持往诣誓多林园于世尊所到已顶礼佛足右绕七匝,即于佛前广大供养。佛前胡跪而白佛言:“世尊,善住天子云何当受七返畜生恶道之身?”具如上说。

⑨尔时如来顶上放种种光,遍满十方一切世界巳。其光还来绕佛三匝,从佛口入,佛便微笑告帝释言:“天帝有陀罗尼名为如来佛顶尊胜,能净一切恶道,能净除一切生死苦恼,又能净除诸地狱阎罗王界畜生之苦,又破一切地狱能回向善道。”

下面我们根据以上内容来解释一下说法图中有此类特征的图像。首先,三处的主从像是同一人物,均由天界乘彩云降至如来说法场所,而且是说法图中的重要人物,所以可以认为他们就是从三十三天降至世尊处的帝释天。其中,右上方乘云三人的画面表现的是帝释天从天界乘云下来拜见释迦。其下方的乘云人物,经仔细观察,发现他是右膝下蹲的胡跪姿势,因此,这很可能是经文⑧中所记述的帝释天“佛前胡跪而白佛言”,请求救度善住的场面。而右上方的立像则是其后帝释天听闻世尊说法的场面,关于二从者,经文中无记载,可能是跟随帝释天的天人。也就是说,这三处主从像是以异时同图的手法表现的帝释天及其随从。

其次,环绕主尊如来的三条白线应该就是经文⑨中所述“如来顶上放种种光,遍满十方一切世界已,其光还来绕佛三匝”的独特表现。如此说来,如来白毫上方作蛇形弯曲回转向上延伸的线,就应是前面所说的“如来顶上放种种光”。这些线有蓝色的、绿色的、红色的等等,也与“种种光”相符。以前判断此窟南壁经變画所依据的《法华经》(鸠摩罗什译《妙法莲花经》,虽然在序品中也有佛从白毫中放光的记载,但没有光绕佛三匝的内容。而如来像无疑是南壁经變画的主尊,因此,此如来像依据的并非《法华经》,而是《佛顶尊陀罗尼经》绘制的,这也是证明整幅壁画是依据《佛顶尊陀罗尼经》而绘制的一个最重要的证据。

因此,下面我们就可以通过经文的开头部分来解释这幅说法图了。给孤独园中,释迦坐于诸比丘、诸菩萨众前接受从天而降的帝释天的请求,“从头顶放种种光,遍满十方一切世界”并显现奇瑞——“其光还来绕佛三匝”,然后才开始准备讲说佛顶尊胜陀罗尼经,这就是说法图所表现的内容。而须弥山上广阔的天界即是善住天子和帝释天居住的三十三天。

我们再来仔细观察一下天界的场景(图3),天界中画有八栋瓦葺堂宇、树木、人物等小画面,周围有蓝色或绿色的彩云;大地上散落着红色或白色的花朵,精美壮观。在此暂且根据7条榜题将天界从左至右分为a—g7部分来作进一步的探讨。

a、八角堂内坐一戴冠、着大袖衣的贵人。堂外左右站立四人,身着袿衣(图版22),这应当是前列经文②中“善住与诸大天游于园观,与诸天女前后围绕”的场面,因为左端弹琵琶者表现的即是经文所说的“音乐”。

b、左起第二堂内有一裸半身、半卧于床上者,此即经文③中“善住夜半闻声”的场面,也就是说,“夜半闻声”的状态是用刚从就寝中突然坐起的人物形象来表现的。

c、从卧床者脚下涌出云彩,云上站一戴冠、着大袖衣者和二袿衣从者,向右行进。若b中的卧床者是善住的话,那这里携从者乘云的也应是善住。其行进前方有一斜向堂宇,堂内坐着一位着大袖衣的人物,举右手。经文⑤中说“惊恐的善住疾往帝释天所”,所以堂内人物应当是善住所要拜见的帝释天。

d、c画面中,从堂宇内的人物脚旁有彩云涌出,彩云处戴冠、着大袖衣者和二桂衣从者飞向右侧天界中央的堂宇。堂内桌上堆有写卷,桌子左前方一大袖人物。从堂下涌出彩云,通过须弥山下边,直至画面左端,云上乘有大袖衣者和二从者。飞向中央的乘云人物应与c中的堂内人物一样是帝释天,但很难判断他与善住的区别。关于中央堂内的人物和画面左侧云上人物,将放在左侧场景中再述。

e、紧邻中央堂宇的右侧有一斜向堂宇,堂宇右侧画大袖衣者与二从者乘云右行。乘云者以左袖遮脸,似乎很悲伤,这或许与c相同,表现的是经文⑤中所述“善住疾往帝释天所”的场面。堂内人物可能是帝释天或者三十三天的天人之一。

f、斜向堂内坐着一位着大袖衣者,举右手。对面堂前画有一直腰站立者和一跪拜者,两者均着大袖衣,可能是以异时同图法表现的同一人物。此画面应是经文⑤中所述“善住在帝释天处悲啼号哭,顶礼帝释二足,请求救度”的场面。

g、右端堂内坐着一位着大袖衣人物,从其下方涌出彩云,拖着长尾飞向下方,与说法图右侧上下两处帝释天所乘彩云相连。因此,堂内人物即是拜见释尊之前的帝释天,也就是说此画面很可能就是经文⑥中所述帝释天“人定谛观”,确认善住转生境遇的场面。

如上所述,天界的场景可以依据经文开篇内容得以解释。

Ⅱ画面下部场景与所据经文的解释

画面下部场景,如图1所示,可以分为:右下侧较小画面相对集中的(1)、说法图下侧的(2)、左下侧的(3)三部分来探讨。

画面下部的(1)由右上侧的鸟兽、右下侧的地狱、左侧的瓦葺建筑三部分组成。首先,右上侧的鸟兽分为上下两段,上段右起为狗、猪、狐,中段右起为蛇以及倒地人物共5幅图像。右下侧的地狱中画一方城,城墙内充满火焰,还有=三足镬、两个头长两角的狱卒、瘦弱且半裸的亡者;城外有剑树、奔跑到左侧的亡者等,将地狱情景描绘得很详细。左侧房屋内坐一怀抱婴儿的妇女和另一人物,画面下方的屋外画两个手拉手站立的人物。

这使人想起经文开头部分所说“善住闻有声言,七日命将欲尽,七返受畜生身,堕诸地狱,从地狱出希得人身,生贫贱家而无两目”,以及帝释天人定谛观,“即见善住当受七返恶道之身,所谓猪狗野干猕猴蟒蛇乌鹫等身,食诸秽恶不净之物”的内容。野干指的是狐类兽,因而经文中的“猪、狗、野干、蟒蛇”与图右上方的猪、狗、狐、蛇是一致的。

关于倒地人物,笔者经仔细观察伯希和的图片,发现上方有三只飞鸟,那么此画面表现的就应该是经文“乌、鹫食诸秽恶不净之物”的场面,而右下方的地狱图也应当是经文中的“地狱”。

另外,如果将站在屋外的一大一小两人视为经文中“生而无两目”之人由他人牵手引路的话,那么与屋内妇女怀抱婴儿的画面合在一起,就是“希得人身,生贫贱家而无两目”的场面。因此这一部分描绘的是善住七日后命终而转生并将遭遇不幸的画面。

画面下部(2)的场景分为上下两段,我们也将其从右至左分为a—h(图4)来探讨。

a、戴幞头、着筒袖长衣的俗衣男子(以下称俗衣男子)坐于褥上。两手展开纸张,此为诵读佛经。其前另一俗衣男子合掌跪于褥上。

b、俗衣男子坐于褥上诵经。

c、佛坐于莲花座上,前方,一俗衣男子低头合掌跪于褥上。

d、一俗衣男子坐于褥上诵经,四周有四神将,负头光、着甲,合掌跪于褥上。

e、佛坐于莲花座上,前方,二俗衣男子跪于褥上。左侧一人诵经,右侧一人合掌。佛头左上侧空间有用横线表现的云,云上可见四身化佛。

f、俗衣男子坐于褥上。面向架于火上的镬诵经。镬上有两个仅着腰衣且瘦弱的死人,右侧站立一着短裙至膝的狱卒。男子左侧及下方有四身半裸、看似夜叉或罗刹的鬼神面向男子合掌跪坐。

g、中间有一拱形屋顶的西域式建筑,四周围有带角楼和门的墙壁。置于建筑前方的床上坐有戴头巾、着大袖衣的二贵人和一抱婴儿的婆罗门形人。床右侧一婆罗门形人物合掌而立。婆罗门身形瘦弱。仅着斜巾和膝丈短裙,前头部挽发髻,下颌留须,在敦煌壁画中经常可以看到这种外道或婆罗门的形象。

h、汉式瓦葺建筑的下方画有院墙和门,屋内带有壶门的床上坐着两位妇女,其中一人怀抱婴儿。屋外左侧一拄手杖的俗装男子在一女子引导下走来,后跟一童子。

我们注意到,在这些场景中,诵经的俗衣男子反复出现。而《佛顶尊胜陀罗尼经》中记载,关于聆听、忆念、诵持陀罗尼者的功德,释迦是这样说的:“此佛顶尊胜陀罗尼,若有人闻一经于耳,先世所造一切地狱恶业,悉皆消灭当得清净之身”。若诵经的男子就是诵读陀罗尼者的话,那么a就是聆听陀罗尼的场面。经文又说,若听闻陀罗尼,则可“从一佛刹至一佛刹,从一天界至一天界”。画面中,佛前合掌的俗衣男子应当就是听闻陀罗尼而至一佛刹,也就是至佛国净土的人。

接下来。经文中又说:“若人命欲将终,须臾忆念此陀罗尼。还得增寿得身口意净,身无苦痛,随其福利随处安隐。”若忆念陀罗尼者是b中俗衣男子的话,d和e就可以用下面一句经文解释了:“一切如来之所观视,一切天神恒常侍卫”。其中,“一切如来”即伴有化佛的佛,“一切天神”即d中身着盔甲的神将,表现的都是忆念陀罗尼的功德。

经文还有一节说:“若人须臾得闻此陀罗尼,千劫已来积造恶业重障、应受种种流转生死、地狱饿鬼畜生阎罗王界阿修罗身、夜叉罗刹鬼神布单那羯咤布单那阿波娑摩哕、蚊虻龟狗蟒蛇一切诸鸟、及诸猛兽一切蠢动含灵、乃至蚁子之身更不重受”。因此,f就可以解释为地狱之人、夜叉和罗刹听闻陀罗尼的场面。这段经文之后,还记述了因听闻陀罗尼而转生种种善处的内容,如“或得大姓婆罗门家生,或得大刹利种家生,或得豪贵最胜家生。”此内容可以和画面g、h对应。画面g中,婆罗门、大刹利种这些中同所没有的印度种姓婆罗门、王族是以婆罗门形人物和贵人来表现的,其家以西域式建筑来表现;画面h中,豪贵最胜者的家是以当时士大夫阶层的人物和建筑来表现的,而各画面中的婴儿则表现的是因听闻陀罗尼之功德而得以转生各种家庭的人。

画面下部(3)也分为上下两段场景,分成a—g(图4)来探讨。

a、数人围着宝塔礼拜。基坛上的宝塔由塔身、塔盖、相轮组成,塔身和基坛成圆筒形,从相轮顶部到塔檐拉有挂满宝铎的锁链。塔内带隔间的台上摆着四个圆状物,可能是经卷。经卷内侧安置坐佛。宝塔前的俗衣男子跪于褥上诵经。左右各站立二人,其中一人右手指向宝塔左上侧、横线云彩上发出放射状光芒的日轮,日轮中有黑色鸟状物。日轮似乎是因人所指而特意画的一样。

b、数人绕塔礼拜。宝塔的塔身和基坛成方形,其他地方与a相同,塔内放有经卷和坐佛。周围几个俗衣男子和比丘合掌而立,一人跪拜。

c、数人绕塔礼拜。宝塔与a相同,只是塔内仅放有经卷。周围几个俗衣男子和比丘合掌而立,两人跪地礼拜。

d、瓦茸亭内,一俗衣男子面向放有看似经卷的桌子,对面站一展卷阅读的俗衣男子。

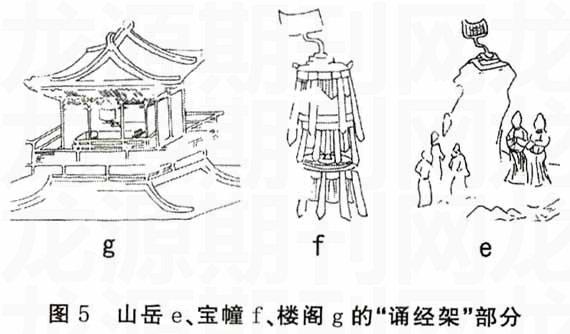

e、数位俗衣男女围绕高耸的山岳站立。山顶上有一个带弯柱的、像诵经台(以下称“诵经台”)一样的东西,细看后发现山顶稍下方有几个很小的人在礼拜“诵经台”。笔者曾在洞窟内仔细观察过“诵经台”的四角,其淡茶色的底色上画有白色的纵格线,格线之间排列有黑点(图5),黑点是文字,也就是说,“诵经台”上放的是写经。

f、数比丘围绕放有“诵经台”的宝幢(图5)。现在宝幢的杆架线描已患漫不清。

g、数比丘围绕第二层放有“诵经台”的楼阁站立(图5)。

可以说以上efg中载有“诵经台”的山岳、宝幢、楼阁是最特殊的三个图像,但以前这三个图像从未引起人们的注意。

画面a中比较特别的图像就是日轮。而在经文中也找到了有关“日”的内容:“此佛顶尊胜陀罗尼,犹如日藏摩尼之宝,净无瑕秽净等虚空,光焰照彻无不周遍。若诸众生,持此陀罗尼亦复如是。”其中的“日藏摩尼”即是日天宫中的摩尼宝珠(日精摩尼),a中的日轮可能就是“光焰照彻”的“日藏摩尼”。文中没有有关宝塔的内容。但此画面中,宝塔中的经卷代表的是《佛顶尊胜陀罗尼经》,周围人物指受持此经者,而日轮则是将陀罗尼比喻为“日藏摩尼”。这一部分主要是说众生受持陀罗尼,将会往生如同“日藏摩尼”一样清静无秽、无不照彻的净土,表现的还是受持陀罗尼的功德。

此经文的后一节中说:“此陀罗尼所在之处,若能书写、流通、受持、读诵、听闻、供养者,一切恶道皆得清净,一切地狱苦恼悉皆消灭”。画面d中放于桌上的佛经不是为了诵读,而是书写的。因此,面朝桌子的人是书写《陀罗尼经》者,对面是诵读《陀罗尼经》者。

紧接着,经文又说:“若人能书写此陀罗尼,安高幢上,或安高山或安楼上,乃至安置率堵波中,若有苾刍、苾刍尼、优婆塞、优婆夷、族姓男、族姓女,于幢等上,或见或与相近,其影映身,或风吹陀罗尼,上幢等上尘落在身上,彼诸众生所有罪业,应堕恶道、地狱、畜生、阎罗王界、饿鬼界、阿修罗身恶道之苦,皆悉不受亦不为罪垢染污”。中载有“诵经台”的山岳、宝幢、楼阁三个非常特殊的画面就可以根据这段经文解释清楚。这些画面表现的是人们将《陀罗尼经》安置在“高幢”“高山”“楼上”礼拜的场面。

剩下的b和c中都有宝塔,不同的是b的塔内安置着坐佛和经卷,c中只有经卷。经文中有关在塔内安置陀罗尼的记述中说:“于四衢道造率堵波,安置陀罗尼,合掌恭敬旋绕行道归依礼拜,彼人能如是供养者,名摩诃萨埵,真是佛子持法栋梁,又

是如来全身舍利率堵波塔”,因此有坐佛的b塔即是“如来全身舍利率堵波塔”。而在“高幢、高山、楼上”的经文后面有将陀罗尼“安置率堵波中”的记述,所以,没有坐佛、仅放有经卷的c塔应该就是经文中的“窣堵波”。

如此,画面下部(3)的内容可以理解为是将陀罗尼的功德喻为日轮的场面,以及诵读、书写陀罗尼、或将其安置于某些特定的场所礼拜的场面。

Ⅲ画面左部场景及经文解释

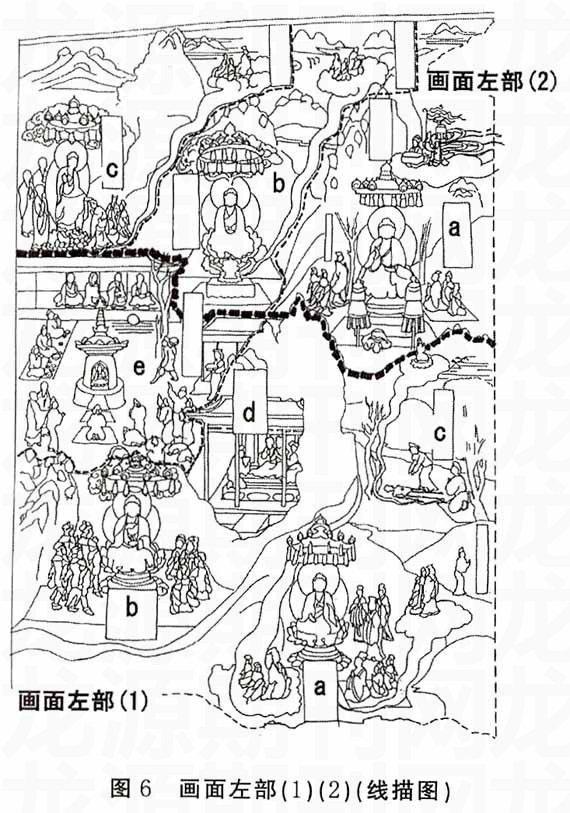

画面左部如图1所示分为(1)(2)两部分。将第(1)部分如图6所示编为abcde几部分来探讨。

a、佛坐莲花座,周围画四组主从人物,主从由戴冠、着大袖衣的贵人和两个着桂衣的从者组成。佛左下一组乘云下降,右下一组坐于褥上,右侧一组站立,佛前一组乘云升向右上空。其中右上空乘云主从的右侧有一俗衣男子合掌而立。

b、佛坐莲花座,左侧四身披甲神将合掌站立,右侧四身披甲神将合掌而跪。

c、變为黑色的骸骨横于地面,脚下一俗衣男子合掌而跪,另一俗衣男子两手伸向骸骨,欠身而立。骸骨脚下涌出云彩,云上一俗衣男子合掌跪于莲台上,像是要往生某处(图版17),很有趣,但以前对此画面并没有妥当的解释。

d、瓦茸建筑内置一床,床上一半裸男子合掌坐起,下半身围布,两侧各坐一女子。对面跪一俗装男子,两手捧经诵读。

e、众人围绕安有坐佛的宝塔。俗衣男子跪于褥上正面礼拜宝塔,左右俗衣男子和比丘数人或站或伏向塔礼拜。俗衣男子中的二人手指宝塔右上空,右上空的四条横线形云彩上画有日轮或月轮。由于已经變为赤褐色。而且还画有从上方垂下的树叶,所以内部图像无法确认,但与前述画面下部(3)a中的日轮有所不同,没有放射形的光芒,因此认为是月轮。宝塔上方的瓦茸建筑中坐四比丘,宝塔左侧三俗衣男子坐于褥上,都在进斋食。宝塔右侧也有瓦茸建筑,世俗男子和女子手端盛有饭食的餐具,走向正在斋食的僧俗。

经文中说,阎摩罗法王来诣佛所供养,绕佛七匝顶礼佛足,宣言道:“若有受持读诵是陀罗尼者,我常随逐守护”。那么a中佛周围的主从人物就应该是以异时同图法而绘的“阎摩罗法王”及其随从,乘云飞至佛左侧的一组是“来诣佛所”的场面,站于佛右侧的一组是“绕佛七匝”的场面,坐于右下角的一组则是礼拜释尊或宣言的场面,右上空乘云的一组及其右边站立的世俗男子既是守护受持读诵陀罗尼者的场面。

阎摩罗法王之后,四天王也登场了。“护世四天王”绕佛三匝,请求世尊广说持陀罗尼法,于是世尊开始将说陀罗尼受持法。因此,b画面的佛左右四神将中,左侧的是绕世尊三匝的四天王,右侧是请求广说“受持陀罗尼法”的四天王,是用异时同图法将四天王绘于了两处。

经文中说世尊讲述了几条“受持陀罗尼法”。首先,受持陀罗尼法者,“当先洗浴着新净衣,白月圆满十五日时,持斋诵此陀罗尼,满其千遍,令短命众生还得增寿,永离病苦一切业障悉皆消灭,一切地狱诸苦亦得解脱”。这使人想起了e中的月轮。e中的月轮表示在“白月圆满十五日时”即满月十五之日,斋食比丘和世俗男子“持斋”守斋法而取食的内容。此段经文虽然没有提到宝塔,但若将宝塔理解为是陀罗尼的象征的话,那么礼拜宝塔的男子就应该是诵读陀罗尼者,因此以这段经文来解释图像e应该说没有大的出入。

其次,作为“受持陀罗尼法”之一,经文中说“若人遇大恶病,闻此陀罗尼,即得永离一切诸病”。d中下半身围布坐起、并有他人相伴的画面,在敦煌壁画中,作为病人图像经常能看到。因此,b表现的是遇大恶病的人听闻陀罗尼的场面。

作为“受持陀罗尼法”之一,经文中还说“若人先造一切极重恶业,遂即命终乘斯恶业应堕地狱,或堕畜生阎罗王界,或堕饿鬼乃至堕大阿鼻地狱,或生水中或生禽兽异类之身,取其亡者随身分骨,以土一把诵此陀罗尼二十一遍,散亡者骨上即得生天”。根据此段经文,我们就可以知道,c中的骸骨是造恶业者死后的尸骨,脚下合掌的男子是向死者尸骨念陀罗尼的人,伸手的男子是撒土埋葬的人,乘云男子是即将生天的使者。

由此,画面左部(1)可以解释为是阎摩罗法王拜访释尊的场面、四天王请释尊讲说“受持陀罗尼法”的场面和世尊所说“受持陀罗尼法”的内容。

下面将画面左部(2)分为abc来探讨(图6)。

a、佛坐于莲花座上,前方一大袖贵人跪地礼拜,两侧树上有宝幢。一戴冠贵人带领二从者合掌立于佛左侧,佛右侧也同样有一贵人和二从者合掌跪于褥上。右上空一贵人和二从者乘云从说法图上部须弥山上的天界(天界场景d)拖着长长的尾巴飞来。乘云贵人头上结髻,戴天冠台,着大袖衣,跪坐,膝前置一矮桌,桌上似乎放有细小物品,二从者持宝幢和幡,跪坐,飘带向后飘扬。

b、佛坐于莲花座上,从佛前方涌出的云彩升向右上空,云上一大袖衣贵人手持长方形物,后有二从者相随。右侧是须弥山上的天界,所以贵人可能是赶往天界。

c、立佛左手置于穿大袖衣的贵人头上,即所谓“摩顶”。佛背后有三比丘跟随,贵人背后有二从者跟随。贵人和二从者乘着从佛脚下涌向右上空的云,向右侧须弥山上的天界飞去。

经文中说,释迦讲完“持陀罗尼法”后,对帝释天说:“汝去将此陀罗尼授与善住天子”。于是,帝释天“受此陀罗尼法奉持还于本天”。b中云上的贵人不戴冠、结发髻,这与说法图右侧上部、下部乘云的帝释天以及左侧上端站立的帝释天的特征相同,因此b画面表现的是帝释天从释尊处奉持佛顶尊胜陀罗尼、乘云归还天界的场面。

接着,经文又说,归还天界、将陀罗尼授予善住的帝释天“至第七日,与善住天子将诸天众,严持华鬘涂香末香宝幢幡盖天衣璎珞微妙庄严,往诣佛所设大供养,以妙天衣及诸璎珞,供养世尊绕百千匝,于佛前立踊跃欢喜坐而听法”。因此,中云上的贵人是从须弥山上的天界乘云飞来的帝释天,桌上放有庄严具,持宝幢和幡,与诸天众再度前来拜访释尊。此处的帝释天与b中的帝释天一样都不戴冠,头上有发髻。而a中立于佛左右的贵人戴有冠,所以他不是帝释天,而是善住。跪于佛前的贵人虽然看不到头部,但身着与左右贵人相同的暗褐色衣服,所以认为他也是善住。因此,a中佛前及左右的贵人既是善住“往诣佛所设大供养于佛前立踊跃欢喜坐而听法”的场面,是以异时同图法将其画在了三处。另外,须弥山上的天界d中,坐于堂内的人物无法判断其有无冠,但很可能是在天界等待帝释天归还的善住。

善住礼拜供养释尊后,“世尊舒金色臂,摩善住天子顶,而为说法授菩提记”。c正是释尊为善住摩顶授记的场面。于是,乘云的贵人可能是授记后归还天界的善住,但是经文中没有善住归还天界的记述,这只是根据故事情节想象的,《佛顶尊胜陀罗尼经》中善住天子的故事也到此结束了。

Ⅳ画面右部与经序对照

以上,根据佛陀波利所译《佛顶尊胜陀罗尼经》的经文,阐明了南壁画面中央、下部、左侧部分

各场景的内容,但剩下的右侧部分场景用经文无法解释。然而,我们注意到此场景中,带领婆罗门的比丘反复出现,这或许描绘的是一个以比丘为中心的故事。另一方面,如第一章所述,此经经序中记载了厨宾国沙门佛陀波利将经典取来并翻译的经过。其内容简述如下:

婆罗门僧佛陀波利为拜谒文殊菩萨,于仪凤元年(676)从“西国”来到五台山,在面向山顶顶礼时,忽见一老人从山中出来,对他说,为救度此地民众,若将《佛顶尊胜陀罗尼经》取来,当示文殊所在。佛陀波利甚喜,返回西国,取到此经梵本,于永淳二年(683)到达长安。皇帝请日照三藏、杜行顗共译此经。但所译经典不得出宫,对此深感叹惋的佛陀波利遂向皇帝请还梵本,到西明寺访得善解梵语的汉僧顺贞一同翻译。译完后,他持梵本到五台山,“人山于今不出”。

根据此佛陀波利的故事,我们把画面右部场景如图1所示分为(1)(2)(3),看看是否能与序文相对应。

画面右部(1)的山水风景中,比丘、婆罗门形人物、驴被反复画出,我们将其分为a—f(图7)来看一下。《中国石窟敦煌莫高窟》及其以后的资料中,都认为这是《法华经•化城喻品》中的“化城喻”、也就是说一导师为不畏艰险去求宝的人们化出一城,供大家休息,并勉励大家继续前进的故事。

a、二比丘各骑一驴向左行进。

b、一比丘面向悬崖峭壁合掌而立,另一比丘跪于褥上礼拜。比丘旁边,一婆罗门形人物牵着两头驴,合掌站立。

c、一比丘合掌站立,面对立于左侧披头巾的白衣人,另一比丘跪于褥上礼拜(图版4)。比丘身后有一婆罗门形人物牵二头驴站立。

d、并排画有三比丘,面向悬崖峭壁。从外向里。前面的一身比丘趴在地上,中间一身比丘跪拜于褥上,里侧的比丘膝手着地,仰首。他们背后,婆罗门形人物牵两头驴合掌站立。

e、二比丘各骑一驴,由婆罗门形人物引导,向右行进。

f、备有角楼的城廓中心有一座拱形屋顶的建筑,角楼也同样是拱顶,应该是一座西域城廓。城内二婆罗门形人物合掌站立。e中的比丘们正向城廓走去。

经序开头说,佛陀波利“从西国来至此汉土到五台山”,a中的二比丘可能是用异时同图法绘的佛陀波利。接着,序文说佛陀波利“五体投地向山顶礼、伏乞大慈大悲普覆令见尊仪、悲泣雨泪”。这可能是画面b或d中在山中礼拜的比丘中的一个。d中画有投身于地的比丘,与“五体投地”的记载更为吻合。再往下,序文又说,一老人出现,劝佛陀波利取来《佛顶尊胜陀罗尼经》并流传此经,c中披头巾的白衣人正在接受比丘礼拜,因此,他应该就是老人。以前都认为他是變幻了化城导师,而现在来看可以将其解释为从五台山化现的老人。接着,序文说,佛陀波利“闻此语不胜喜跃,遂裁抑悲泪至心敬礼,举头之顷忽不见老人”。b中比丘礼拜的场景即是此内容。之后,佛陀波利“回还西国,取佛顶尊胜陀罗尼经”,e中的“西国”并非汉式建筑而是西域式城廓,e表现的既是比丘一行回到了“西国”的场面。

bce各场景中的二比丘一婆罗门形人物、d中三比丘一婆罗门形人物与只记有佛陀波利一人的序文不相吻合,画面中的二比丘或三比丘或许是以异时同图法画的佛陀波利。婆罗门形人物即“婆罗门僧”的佛陀波利从故乡带来的从者。

在以前的解释中,并没有对《法华经•化城喻品》的“化城”为什么是西域式城廓这一点进行说明,但如果这六个场景真能解释为“婆罗门僧”佛陀波利从故国“西国”来到中原的五台山、遇到老人、约定取来《佛顶尊胜陀罗尼经》后又返回西国的场面的话,这座西域式城廓自然就应该是“西国”了。

下面将画面右部(2)分为abc(图7)来探讨。

a、瓦顶城廓的左侧门外,比丘、婆罗门形人物正由一世俗男子迎入城内。他们背后有一头驴伫立。城内场景可分为三部分,首先,中央建筑前的庭院中,头戴冕冠的皇帝与比丘、婆罗门形人物相对。婆罗门形人物手捧长方形物体献与皇帝。其次,头戴冕冠的皇帝坐于右端建筑中,前面的庭院中放有三个长方物体,比丘、婆罗门形人物与皇帝隔着长方物体相对而立。左侧有很多世俗男子持笏板礼拜皇帝。还有,城内左端建筑中,三比丘围坐在放有经卷的桌子旁。

b、瓦顶城廓中,皇帝和大臣站立,对面有比丘和婆罗门形人物站立。

c、重层瓦顶建筑的第一层中安置着负有背光的坐佛,前面庭院中,八比丘围坐在一张桌子旁的褥上。桌上有经卷和长柄香炉,一比丘两手展开经卷。

序文中说,佛陀波利回西国取到佛经后,“至永淳二年回至西京”,a中门外的比丘即回到西京、也就是长安的佛陀波利。接着,序文记载,佛陀波利“具以上事闻奏大帝,大帝遂将其本人内”,这可能就是a中城中比丘、婆罗门形人物与皇帝相对的场景。婆罗门形人物手里捧的东西即是取来的梵本《陀罗尼经》。然后,皇帝“请日照三藏法师,及敕司宾寺典客令杜行顗等,共译此经”,此即a中城内左端三比丘的场面,桌上的经卷即汉译的佛经。之后,皇帝“敕施僧绢三十匹”,a中右端画有皇帝和比丘、婆罗门的场面即是此内容,放于地上的三件物品即“绢三十匹”。

接着,经文说,汉译经本禁在宫中不得运出,佛陀波利悲伤泣奏皇帝,希望归还梵本,皇帝遂将梵本还与佛陀波利。因此,比丘、婆罗门与皇帝相对的b表现的就是此内容。

序文又说,佛陀波利“得梵本将向西明寺,访得善解梵语汉僧顺贞,奏共翻译”。c中有坐佛的建筑即西明寺,其前坐于褥上的八个比丘,表现的是佛陀波利正在与“顺贞”及“诸大德”重新翻译《佛顶尊胜陀罗尼经》的场面。

画面右部(3)在山水风景中画有比丘和婆罗门形人物,也将其分为a—d来探讨。

a、此处与前述西明寺的下部相接。一比丘站立,与另一站立比丘和一跪拜比丘相对。左侧的婆罗门形人物牵驴站立。

b、一骑驴比丘在婆罗门形人物的带领下,向山中走去。

c、一比丘骑驴,带领婆罗门形人物在山中行进。其左下有一比丘站立,对面一婆罗门形人物垂头胡跪合掌。

d、危岩耸立,山中有四个很小的坐禅比丘。

序文说,佛陀波利在西明寺译完经后,“遂向五台山”。a画面可能是他在去五台山之前向僧众告别的场面,而b和c中骑驴的比丘是出西明寺去五台山的佛陀波利。c中背山而立的比丘和胡跪合掌的婆罗门形人物,序文中没有记载,或许是佛陀波利与从者在山前离别的场面,因为序文中说,佛陀波利“入山于今不出”,所以这是人山前的离别。d中耸立的大山既是佛陀波利所人的五台山。四个被画得很小的坐禅比丘是在这个神圣的山中修行的比丘们。

如此,画面右部的场景,根据序文故事,可以解释为是佛陀波利巡访五台山、回西国取《佛顶尊胜陀罗尼经》、至长安皇帝处、在西明寺翻译、最后入五台山的内容。

以上,在佛陀波利译《佛顶尊胜陀罗尼经》及其序文的基础上,对第217窟南壁壁画进行了一番探讨。结果判明,除极个别画面外,几乎所有画面

都忠实地反映了佛陀波利译《佛顶尊胜陀罗尼经》及其序文的内容。尤其象佛光绕如来坐像三匝的表现、上有“诵经台”的山峰•宝幢•楼阁、死人尸骨及生天者等特征性的画面,离开此经是无法理解的。即使经文中没有记载得到授记的善住回到天界的内容(画面左侧部分(2)c),但沿着经文故事的发展也可以得到理解,故事的主旨并没有變化。因此,我认为第217窟南壁的经變应该是佛陀波利所译《佛顶尊胜陀罗尼经》的變相图。而且,在经變中将序文内容一并画出也是非常少见的。

结语

本稿在佛陀波利译《佛顶尊胜陀罗尼经》及其序文的基础上,判明了此前被认为是《法华经變》的莫高窟第217窟南壁经變应该是《佛顶尊胜陀罗尼经變》。

当初,此经有不少异译本,内容与佛陀波利译本相近的有7世纪末的杜行顗译本、地婆诃罗译本(二本)以及景龙四年(710)的义净译本。但是,将佛陀波利拜谒五台山文殊、取回《佛顶尊胜陀罗尼经》这一传说写入序文中的只有佛陀波利的译本。第217窟南壁右侧部分场景既然描绘的是序文中的传说,那么反映经文内容的其他画面当然也应该根据的是佛陀波利译本。

在莫高窟,与第217窟南壁画面构成类似的盛唐经變画还有三幅,也一直被认为是《法华经》變相图,它们分别在第103窟南壁、第23窟覆斗顶东披、第31窟覆斗顶东披至南北两端。这些壁画的中央为说法图,上部有须弥山上的天界,也有乘云降至说法现场的帝释天、野兽和地狱、载有“诵经台”的山峦•宝幢•楼阁、骸骨和生天者等场景,因此把它们都可以看作是《佛顶尊胜陀罗尼经變》,唐代的《佛顶尊胜陀罗尼经變》不只是第217窟南壁一例。特别要指出的是第103窟南壁右侧部分与第217窟一样也画有序文场景。

在中国,自唐代开始造了很多刻有《佛顶尊胜陀罗尼经》的佛顶尊胜陀罗尼经幢,现在在很多地方还能看到这种遗品。另外,从敦煌莫高窟第17窟(藏经洞)发现了很多唐代以后的这类经典,据说数量在密教经典中算是最多的。值得注意的是,唐代的《佛顶尊胜陀罗尼经》的经幢和敦煌写本中,佛陀波利的译本与其他译本相比,占了绝大多数,看得出佛陀波利译本是最流行的。编纂于唐开元十八年(730)的《开元释经录》卷9记载,佛陀波利的译本“与诸众译比,此最弘布”。而且,据清代的叶昌炽说,唐代的经幢中,很多都是将经和序一并刻出的。佛陀波利译本的序将此经与五台山文殊紧密联系在了一起,而佛陀波利的译本之所以最流行,也是受到了当时非常兴盛的五台山文殊信仰的很大影响。可以说,序文对于佛陀波利译本的流行起了非常重要的作用。

莫高窟第217窟南壁的《佛顶尊胜陀罗尼经變》将序文故事一并绘出,从这一点可以看出,对于此经来说,序文是何等地被重视。此幅经變也如实地反映了唐代《佛顶尊胜陀罗尼经》的信仰情况。

参考文献:

[1]高楠顺次郎,等,大正藏:第19册[M],东京:大正一切经刊行会出版,1928。

[2]Paul Pel]iot,Les grottes de rouen—Houang:peintures etsculptures bouddhiques des 6poques des Wei,des Tang etdes Song,t,2[M],paris,1920,PL,CXIX,PLCXX,PL,CXXI。

[3]敦煌研究院,敦煌莫高窟供养人题记[M],北京:文物出版社,1986:100—101。

[4]妙法莲华经•卷1序品第一[M]//高楠顺次郎,等,大正藏:第9册,东京:大正一切经刊行会出版,1928:2b。

[5]高楠顺次郎,等,大正藏:第55册[M],东京:大正一切经刊行会出版。1928:565b。