敦煌石窟本生故事畫的形式

2011-09-22东山健吾著李梅赵声良审校

东山健吾 著 李梅 译 赵声良 审校

内容摘要:睒子本生图盛行于北朝时期,莫高窟与西千佛洞保存着诸多图例。睒子故事以孝道为主题与中国传统伦理道德思想十分吻合,特别是北周至隋代十分流行。本文主要分析睒子本生图,对其构图形式,即横幅多场景畫卷形式的展开与样式上的发展进行探讨;并与印度、犍陀罗、克孜尔及麦积山、云冈石窟的例证进行比较,详细验证敦煌壁畫中睒子本生的畫卷形式、连环畫形式及异时同图法等,认为敦煌壁畫中的睒子本生并非汉代传统形式的延续,而是在印度,犍陀罗的影响之下所形成的。

关键词:敦煌石窟;睒子本生;故事畫;畫卷;连环畫

中图分类号:K879.41文献标识码:A文章编号:1000—4106(2011)02—0001—11

The forms of Jataka stories illustrated in DunhuangGrottoes: Focusing on the illustrations to Samaka Jataka

Higashiyama Kengo, Trans: LI Mei, Edi: ZHAO Shengliang,

Abstract: The illustration of Samaka Jataka, which mainly advocated the filial piety, was very consistentwith traditional moral ideas of China, was popular in the Northern Dynasties, particularly in the period from theNorthern Zhou to the Sui dynasties. Many examples have been preserved in Mogao Grottoes and the WesternCaves of Thousand Buddhas. This article mainly studies illustrations of SamakaJataka and discusses the develop-ment of the compositions, namely spread of the horizontal multi-scene painting and the evolvement of itsforms. By comparing present examples in India, Gandhara, Kizil, Maijishan and Yungang Grottoes, and by in-vestigating the scroll painting, story painting strip of Samaka Jataka in Dunhuang Murals and its representingmethods of depicting episodes of different periods together in one painting, the author thinks that SamakaJatakain Dunhuang Murals derived from Indian and Gandharan prototypes rather than traditional Han Dynastyones.

Keywords: Dunhuang Grottoes; Samaka Jataka; Story Painting; Scroll Painting; Story Painting Strip

(Translated by Wang Pinxian)

序

睒子本生(Syā ma Jā kata)图为流行于中国北朝时期的本生故事畫,敦煌莫高窟与西千佛洞中有诸多遗例,其中大部分集中于北周至隋朝这一时期,究其原因,是与北周时期崇尚儒教、宣扬孝养父母这一伦理道德观有关。敦煌的北朝窟与隋朝窟中遗存十几种本生故事畫,仅从其数量来看,睒子本生图有8例,为最多,其次为摩诃萨埵本生图有7例。摩诃萨缍本生图并不见于印度及犍陀罗,而睒子本生图在印度•犍陀罗起源很早,佛塔围栏浮雕及石窟壁畫中有较多作例。另外,新疆克孜尔石窟中有11例,森木塞姆石窟及克孜尔尕哈石窟中各有1例,大同云冈石窟有2例,天水麦积山石窟有1例。本文将针对东西方遗存较多的睒子本生图进行比较研究,同时参考其他本生、比喻、佛传的图像形式,对横幅多场景畫卷形式的展开及其样式上的发展作一探讨。

敦煌莫高窟北周及隋朝窟中,本生、比喻故事畫的畫面构成形式多样,基本可分为方形畫面的一图一景式、一图多景式及横幅(畫卷)畫面的一图一景式、一图多景式、二段横卷式以至三段横卷式。迄今为止,中国研究者普遍认为,敦煌石窟中常见的诸多形式中,方形畫面的一图一景式、一图多景式是受到西域的影响,而横幅的“畫卷形式”或二段、三段的横卷,即所谓“连环畫形式”的多场景连续形式是受到中国汉代传统绘畫的影响而形成的。一般还认为,在北凉、北魏前期受印度•犍陀罗•西域的影响较大,至北魏后期•西魏•北周时已受到中原尤其是南朝绘畫的影响。由此推断,敦煌北朝时期大致上由方形单幅畫面向“具有民族传统形式”的横幅“畫卷形式”发展,在此之上进一步接受汉代武梁祠石刻畫的传统形式,发展成为二段或三段的横幅多场景的“连环畫形式”。

本文将通过探讨畫面构成以及畫卷形式、连环畫形式、异时同图法等,验证其并非像过去所说的那样是受汉代传统形式的影响,而是来自印度•犍陀罗的影响,同时也附带论及各图像的样式。

关于睒子本生,印度文献记载如下:

Jaā taka 540 Saā ma

MahavastuⅡ,pp.209-231 Syā amaka

汉译经典记载如下:

1、吴•康僧会译《六度集经》卷5“睒道士本生”

(《大正藏》第3—24页)

2、失译人《菩萨睒子经》附《西晋录》

(《大正藏》第3—436页)

3、西晋•圣坚译《睒子经》

(《大正藏》第3—438页)

4、苻坚•僧伽跋澄等译《僧伽罗刹所集经》卷上

(《大正藏》第4—116页)

5、元魏•吉迦夜共昙曜译《杂宝藏经》卷l

(《大正藏》第4—881页)

6、东晋•法显《法显传》

(《大正藏》第51—865页)

7、唐•玄奘《大唐西域记》卷2

(《大正藏》第51—881页)

8、唐•地婆诃罗译《方广大庄严经》卷5

(《大正藏》第3—566页)

此外,东晋法显的《高僧法显传》(即《佛国记》)中,第一次出现了“睒变”这一名称。

与睒子本生有关的汉译经典以三国吴的康僧会译《六度集经》卷5《睒道士本生》为最早。原文如下:

昔者菩萨,厥名曰睒,常怀普慈,润逮

众生,悲悯群愚不睹三尊,将其二亲处于

山泽。父母年耆,两目失明。睒为悲楚,言之泣涕。夜常三兴,消息寒温。至孝之行,德香熏干。地祉海龙国人并知奉佛十善。不杀众生,道不拾遗,守贞不娶,身祸都息,两舌恶骂,妄言绮语,谮谤邪伪,口过都绝。中心众秽,嫉恚贪餮,心垢都寂。信善有福,为恶有殃。以草茅为庐,蓬蒿为席,清静无欲,志若天金。山有流泉,中生莲华,众果甘美周旋其边。夙兴采果,未尝先甘。其仁远照,禽兽附恃。二亲时渴。睒行汲水。迦夷国王入山田猎,弯弓发矢,射山麋鹿,误中睒胸,矢毒流行,其痛难言。左右顾眄涕泣大言:“谁以一矢杀三道士者乎?吾亲年耆,又俱失明,一朝无我,普尝殒命。”抗声哀曰:“象以其牙,犀以其角,翠以其毛,吾无牙角光目之毛,将以何死乎?”王闻哀声,下马问曰:“尔为深山乎?”答曰:“吾将二亲处斯山中,除世众秽,学进道志。”王闻睒言,哽噎流泪,甚痛悼之,曰:“吾为不仁残夭物命,又杀至孝,举哀云奈何?”群臣巨细莫不哽噎。

王重曰:“吾以一国救子之命。愿示亲所在,吾欲首过。”曰:“便向小径,去斯不远有蓬庐,吾亲在中。为吾启亲:‘自斯长别,幸卒余年,慎无追恋也。”势复举哀,奄忽而绝。王逮士众,重复哀恸,寻所示路到厥亲所。王从众多,草木萧萧有声。二亲闻之疑其异人,曰:“行者何人?”王曰:“吾是迦夷国王。”亲曰:“王翔兹甚善。斯有草席可以息凉,甘果可食,吾子汲水,今者且还。”王睹其亲以慈待子,重为哽噎。王谓亲曰:“吾睹两道士以慈待子。吾心切悼,甚痛无量。道士子睒者吾射杀之。”亲惊怛曰:“吾子何罪而杀之乎?子操仁恻,蹈地常恐地痛。其有何罪而王杀之?”王曰:“至孝之子,实为上贤。吾射麋鹿误中之耳。曰:“子已死,将何恃哉,吾今死矣。惟愿大王牵吾二老,著子尸处,必见穷没,庶同灰土。”王闻亲辞,又重哀恸,自牵其亲,将至尸所。父以首著膝上,母抱其足,呜口吮足,各以一手扪其箭疮,椎胸搏颊仰首呼曰:“天神地神,树神水神,吾子睒者奉佛信法,尊贤孝亲,怀无外之,弘仁润逮草木。”又曰:“若子审奉佛至孝之诚上闻天者,箭当拔出,重毒消灭,子获生存,卒其至孝之。子行不然,吾言不诚,遂当终没,俱为灰土。”帝释天、四大天王、地祗、海龙闻亲哀声,信如其言,靡不扰动。帝释身下,谓其亲曰:“斯至孝之子,吾能活之。”以天神药灌睒口中,忽然得苏。父母及睒,王逮臣从,悲乐交集,普复举哀。王曰:“奉佛至孝之德,乃至于斯。”遂命群臣,自今之后,率土人民,皆奉佛十德之善。修睒至孝之行,一国则焉。然后国丰民康,遂至太平。佛告诸比丘:“吾世世奉诸佛至孝之行,德高福盛,遂成天中之天,三界独步。时睒者吾身是。国王者阿难是。睒父者今吾父是。母者吾母舍妙是。天帝释者弥勒是也。菩萨法忍度无极行忍辱如是。”

原文概括如下:

睒子与双目失明的父母居住在山中茅庐中,睒子对父母十分孝敬。一天,迦夷国王入山打猎,无意中射中正在泉边汲水的睒子。箭上有毒,睒子垂危中向国王诉说自己父母双目失明,一朝无我,命在旦夕。一枝毒箭等于射死三人。迦夷国王听后悔恨万分,来到睒子与父母居住的茅庐,告知睒子的父母射死睒子一事,并把睒子的父母带到泉边。睒子的父母悲痛之至,哭声打动天神帝释天,帝释天从天而降,将神药灌入睒子口中使其复活。

上述有关睒子的汉译佛典的内容,除了一部分有出入以外,基本上与《六度集经》的《睒道士本生》相同。试举一例,《六度集经》中有“父以首著膝上,母抱其足”,失译《菩萨睒子经》中为“父抱其两脚,母抱其头著膝上”,父母所在的位置恰好相反。另外,西晋圣坚译《睒子经》中为“父抱其头,母抱两脚著其膝上”。犍陀罗和敦煌的图例中,有睒父抱其头和睒母抱其头的例子。

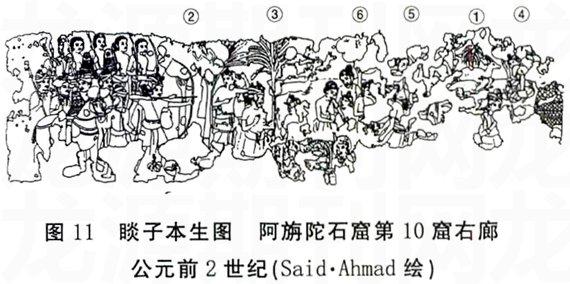

睒子本生故事,印度最早见于公元前2世纪中叶阿旃陀石窟第10窟的壁畫。公元前2世纪的印度巴尔胡特大塔围栏上,保存了很多本生故事的浮雕,唯独没有睒子本生。桑奇大塔的3座塔中,时代最早的第2塔的塔栏上没有本生故事,而一般认为是公元1世纪初的第1塔上,塔的围栏及门上有象本生、六牙象本生、猿本生及睒子本生等浮雕。这些本生故事除了睒子本生以外。印度巴尔胡特都有作品。睒子本生的浮雕,在第1塔西门的北柱内侧面(图1)。方形畫面的右上部为坐在草庐里的睒子父母,下有肩扛水壶前去汲水的睒子,旁边合掌而立的应当为帝释天。水中漂浮睡莲,水牛戏水。畫面右半部分描畫睒子尽孝,天神护佑的场景。与草庐里睒子父母呈对角线位置的是狩猎的场面,睒子被国王射中痛苦不堪。隔着羊群上端左侧为国王与睒子及其父母告别,旁边合掌而立的也许为帝释天。四个场面以异时同图的手法描绘在一个畫面上。同样的手法东传以后,敦煌也可见到单幅畫面采用异时同图法,如莫高窟第275窟的尸毗王本生、第254窟的尸毗王本生和萨埵太子本生等。但敦煌没有单幅畫面的睒子本生图。

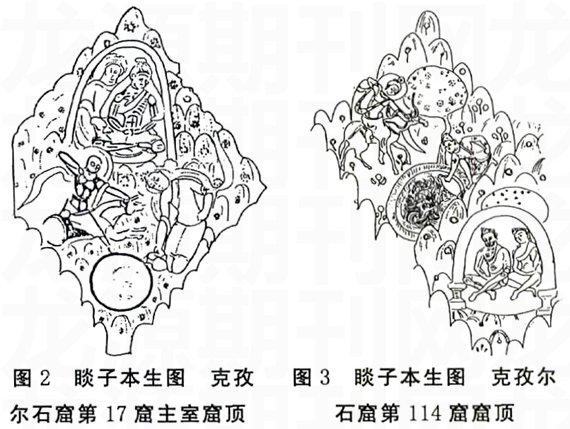

新疆克孜尔石窟的支提窟第17窟中,主室穹庐顶的菱形畫面上布满了本生图及因缘故事畫。一般来说,本生图不采用连续畫面的形式,多用一畫面一场景的形式来表现一个故事畫,偶尔有二畫面二场景的情况。睒子本生图在克孜尔石窟有11例之多。其中,第114窟、第178窟、第186窟的睒子本生图被德国吐鲁番探险队的勒柯克盗走,运往柏林。所幸的是,第17窟、第8窟、第63窟、第69窟、第157窟、第184窟、第198窟的睒子本生图尚存。此外,森木塞姆石窟第26窟及克孜尔尕哈石窟第11窟中各有一例。这些睒子本生图中,以克孜尔石窟第17窟主室穹庐顶的本生图为最早,呈单幅畫面(图2)。此图菱形畫面上方为坐在草庐内双目失明的睒子父母。下方为持瓶在泉边汲水的睒子,旁边有骑马持弓正要射箭的国王。第114窟的睒子本生图则分为二图,一方为搭箭上弦的国王,另一方为坐在草庐内的睒子父母(图3)。第186窟的由于勒柯克将主室侧壁下部的壁畫剥离盗走,现存7种故事畫从左到右并列在一起。睒子本生图为左右二图,左图为坐在草庐内的睒子的父母,旁边有举盘而跪的睒子。右图为持壶在泉边汲水的睒子,对面有骑马张弓的国王。此图并非菱形图。而是由树木将两图隔开。无论是菱形图还是并列图,克孜尔石窟的睒子本生图都以突出为父母尽孝的睒子及射杀睒子引发事端的国王为特点,将此场景描绘在一个畫面上。

睒子本生图在山西大同云冈石窟的第1窟、第9窟,北魏中期的方格多幅式浮雕中也可看到。第9窟为云冈第2期延兴——太和中叶时期(472—480)建造。此窟的浮雕由前室西壁延伸到北壁。其中壁面中部各有三景,均展现于方形畫面中(图4)。故事的开端,左边的房屋里坐着盲父母,妙行菩萨呈飞天形象,由兜率天下生,以盲老人为父母。房屋右边呈半跏坐有头光的人物为睒

子,在以财宝供养。畫面右半上下各有三人。上段三人背负物品面朝右。下段三人面朝左,与睒子合掌,面向财物。畫面向右推移,右侧为肩负双亲进山修仃的睒子,左侧草庐里坐着双目失明的父母。故事情节继续展开,睒子辞别双亲去泉边汲水,虎、猿等野兽虎视眈眈,而睒子毫不在意。国王一行前来狩猎,睒子不幸中箭。国王来到草庐向睒子双亲告急道歉。睒子的父母双手高举悲痛不已。畫面一直持续到入口东侧,接着左侧有马,五人并立,其中两人合掌,另外三人在商谈着什么。隔着一块方形空白,右边立有一人,着头光,天衣飘动。可以想见为国王一行与复活的睒子及其父母作别。此图由方格区分,由左向右按照时间顺序展开情节,方格的横幅长度不定。犍陀罗佛塔的底座上设有方格,其中佛传图有按照时间顺序展开的图例,可见云冈石窟中常见的方格多幅畫面形式,是受印度佛传形式的影响。这个畫面中没有表现出帝释天与睒子复活的场面,而把重点放在描写睒子于山中尽孝以及国王无意中射中泉边汲水的睒子。值得注意的是,克孜尔石窟中的睒子本生图也是把重点放在描绘草庐以及国王射中泉边汲水的睒子这些情节。这一点两石窟有相似之处。云冈石窟第9窟的浮雕,雕刻清晰,充满活力,为典型的云冈第2期样式。

云冈石窟第1窟东壁的睒子本生图,从壁面中部方格一端向右连续展开,但由于风化严重,仅存靠北侧的两个畫面。方格形畫面大小相同。第1幅畫面,有一人穿过汉式城门骑马出行,后边紧跟侍者,撑华盖,为国王出行的场面。国王骑马,形象高大,相比城门略小。右侧第2个畫面中斜向分为两部分,左边为马上的国王及侍从,后面紧跟撑华盖的侍者。睒子站在右边山中,中箭在胸。两头鹿惶恐而逃。第3个畫面已经模糊不清,并列排列,可以想见为情节的一部分。此图构图简洁明了,情节展开井然有序,雕刻较第9窟的浅,服饰也明显汉化。说明到云冈后期,无论在畫面构成还是在表现形式方面都已经汉化了。

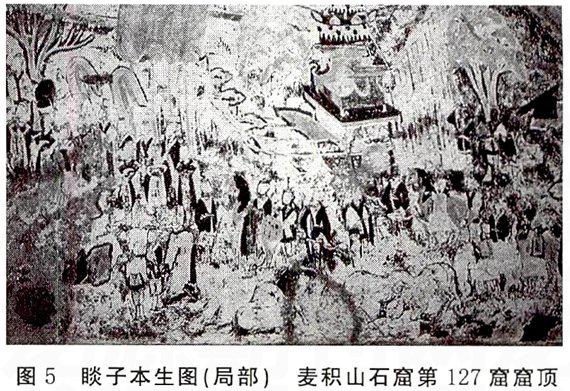

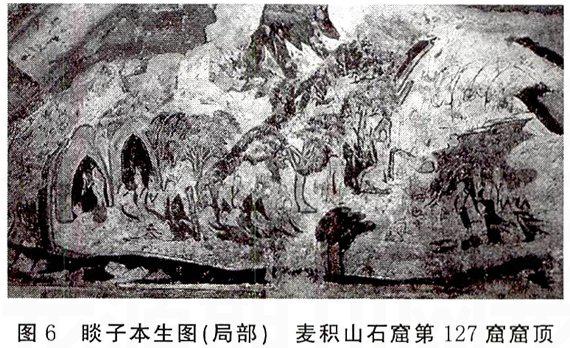

甘肃省天水麦积山石窟北魏后期的第127窟,有一幅大型睒子本生图,位于窟顶南披,畫面呈梯形。畫面右端为国王出猎(图5),左端为盲父母的草庐,为睒子本生图常见的畫面构成样式。畫面中部是狩猎场面,气氛紧张。左侧集中了富有戏剧性的几个情节,睒子胸部中箭,仰卧于地。国王倾听睒子的诉说,前往草庐探访盲父母(图6),接着是睒子复活一家团圆的动人场面。这幅壁畫中没有畫出帝释天相救的情节,而与窟顶南披相接的天井平面上,畫有一幅乘龙车飞驰的帝释天,暗示着这个故事圆满的结局。麦积山石窟的睒子本生图为现存睒子本生图中规模最大的一幅,从横长畫面的两侧展开故事情节,中部迎来故事的高潮。这种特殊的构图方式源于印度•犍陀罗传来的手法,也为敦煌的睒子本生图提供了一个原型,这将在后面讨论。另外,窟顶天井平面上所畫的帝释天,也是其他睒子本生图所没有的。再看国王一行至盲父母草庐的一节,人物的动态以及服饰造型,均展现南朝绘畫的优美典雅、简练别致。这与天水的地理位置接近长安以及南朝不无关系。

除此以外,四川大足宝顶山石窟大佛湾第17号大方便佛报恩经变相西壁上层,存有南宋淳熙——淳裕年间(1174—1252)的石雕,下有“释迦佛因地为睒子行孝”的题字。1956年河南省林县小屯乡杨家庄发掘的宋墓里,发现了“睒子者”题记的人物水墨壁畫,描述了睒子孝养父母感动天神的故事。这些作例一直延续到宋代,可见睒子本生故事在中国流行的时间很长。

敦煌的佛教故事畫的畫面构成多种多样,大致可以分为以下几种。

1、单独畫面:一图一景式

莫高窟第275窟毗楞竭梨王本生

2、一图多景式(异时同图法)

莫高窟第275窟尸毗王本生

莫高窟第254窟尸毗王本生、摩诃萨埵本生

3、横幅畫面:一图一景式

莫高窟第302窟快目王本生、月光王本生等

共8种

4、一图多景式(顺序不同)

莫高窟第257窟鹿王本生

莫高窟第124、299、301、302窟睒子本生(畫卷式)莫高窟第257窟沙弥守戒自杀缘

莫高窟第296窟须阁提本生、五百强盗成佛

莫高窟第417窟睒子本生

5、二段横卷•三段横卷式

莫高窟第428窟摩诃萨埵本生、须达孥本生

莫高窟第290窟佛传

6、二段上下进行式

莫高窟第296窟微妙比丘尼缘

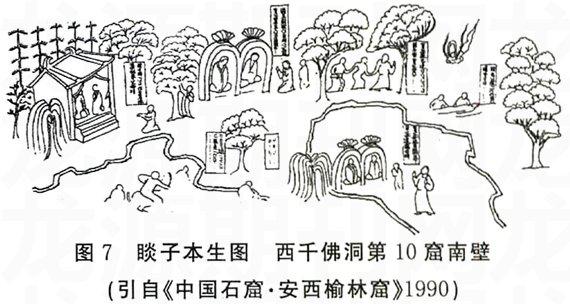

西千佛洞第10窟睒子本生

敦煌的睒子本生图共有8例,现存莫高窟北周第299、301、438、461窟,西千佛洞第10窟以及莫高窟隋代第124、302、417窟。其中第124窟的睒子本生图被奥登堡探险队掠走,现存于俄罗斯圣彼得艾尔米塔什博物馆。敦煌现存的睒子本生图除莫高窟第461窟西壁大龛龛楣的及西千佛洞第10窟东壁的以外,其他均位于洞窟顶部,以横长条幅即长卷形式描畫。另外,在敦煌地区,北魏、西魏以及唐代以后的洞窟里见不到睒子本生图,睒子本生图主要集中在北周及隋代初期的短期。

首先让我们看看西千佛洞第10窟的畫面构成。

睒子本生图位于窟内南壁窟口西侧(图7),与窟口东侧的劳度叉斗圣变相对。畫面有11个场面分上下两段,上段左起林木环抱的迦夷国王宫,国王坐殿中,殿外坐一人与国王相对。接着绘睒子树下采摘果实的情景,榜题“睒子将盲父母到山作草屋将甘/果供养父母时”。下段为迦夷王狩猎,误射正在汲水的睒子。长条榜题上仅可识别三个字“□□□边□□□□/□国王□□□……”再看上段,绘有国王探访草庐,告知盲父母误射睒子一事的情景,榜题“国王射睒□自向□父母时/盲父母在草□□□□国王……”。接着为同王携盲父母的手到射杀睒子的地方,榜题“盲父母到儿边抱睒子/国王率盲父母□……”。盲父母抱儿悲叹之时帝释天从天而降,榜题“诸天□药□□□出□/睒子□□……”。其右绘大树表示故事结束。的下段绘有国王在土坡环绕的草庐前与盲父母及睒子作别,榜题“盲父母眼目开□□/□□父母还国去时”。每幅情景均由树木隔开,虽为上下形式,但各情景附有榜题,畫面内容一目了然。

莫高窟第461窟为北区的覆斗形窟,西魏末至北周初期建造,睒子本生图绘于西壁中央释迦多宝龛的龛楣。图左端绘有山岳树木,接着是睒子孝养父母,国王狩猎误射正在汲水的睒子,盲父母怀抱倒地的睒子以及帝释天从天而降的情景,右端绘有国王。整个畫面仅由三个场面组成,重点突出。结构简练,色彩搭配协调优美。这幅睒子本生图是敦煌地区最早的图例。

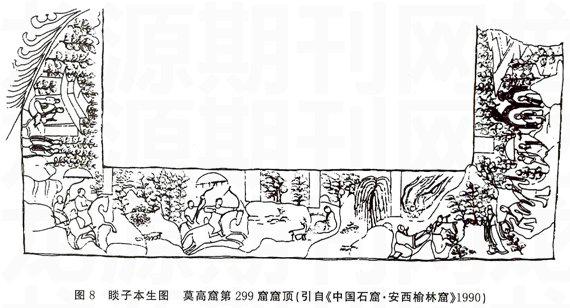

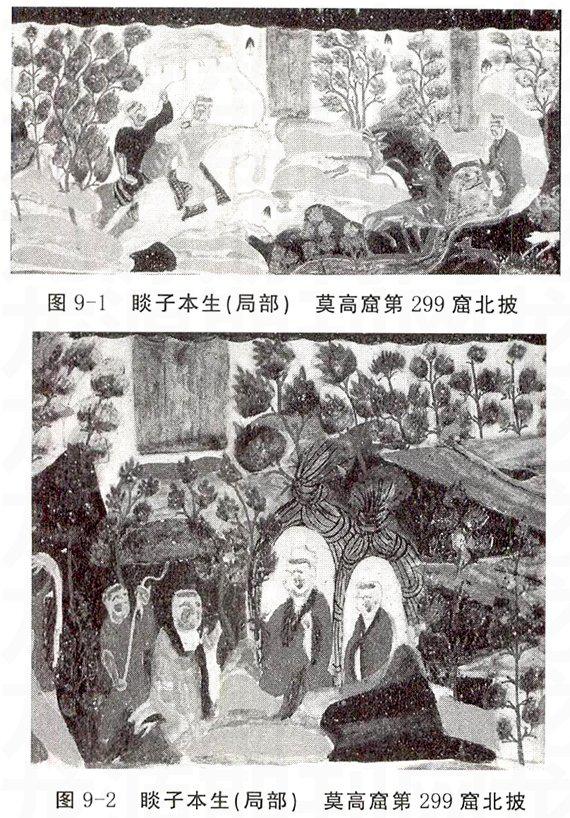

莫高窟北周第299窟(图8),围绕覆斗顶藻井中央的华盖,由西壁大龛龛楣的尖端开始,向有经窟顶西披、北披到东披中部,整个畫面共分6个场景,与故事情节的发展顺序不一致。窟顶西披绘有宫殿,树木环绕。国王坐其中,侍者相伴,面前两个家臣侍立。接下来北披的畫面,国王骑马出宫,侍者持华盖紧跟于后。至北披中央睒子到泉边汲水,国王误认睒子为鹿,举箭而射(图9-1)。

由此情节发展移至窟顶东披。国王赶到盲父母居住的草庐,向睒子的父母告知误射睒子一事(图9—2)。并携盲父母手前往泉边。到此情节发展重新回到北披,盲父母在睒子尸体前仰天恸哭。帝释天听到哭声从天而降,将神药注入赕子口中使之复活。由于畫面分布于窟顶三面披上,不是一个长卷,有的地方有转折,但整体属于一图多景的形式。各个场面情节突出与故事有关的特征,睒子复活的最后结局为重点描写场而,位于畫面整体靠中部的地方,非常醒目。

壁畫赋彩剥落后底线现出,轮廓线变黑,乍看手法粗犷,人物与树木、山岳的比例关系已趋合理,这一点与以前的以人物为中心的故事畫不同。说明到北周后期,已经迎来了绘畫的空间表现与技法的转换期。

莫高窟第301窟为北周窟,睒子本生图绘于覆斗形窟顶的北披。东(右)侧为国王在山中狩猎的情景。右端有宫殿,国王在殿中指示外面的侍臣出发狩猎。向左出现土坡和树木,其中两个人物骑着马。下一个畫面,骑马的两个人物分别引弓而射。对面泉边鹿饮水,睒子汲水。接着盲父母在睒子尸体旁仰天恸哭,帝释天从天而降,用神药使其复活。这幅睒子本生图并不按照故事情节的顺序而描畫,左半边集中描写山中的情景。左端有草庐,睒子孝养盲父母。其上方是国王探访草庐,向睒子的父母告知误射睒子一事;下方为国王引领盲父母到睒子倒地的地方。接下来描写睒子复活,为重点情节,位于畫面中央,并且畫幅稍大,以便突出主题。

莫高窟第417窟为隋朝初期窟,人字披西侧的横长畫面分上下两段,上段为流水长者子故事畫,下段为睒子本生图。与第301窟相同,横向构图的畫面从左向右为王宫、出行、狩猎、泉边睒子、草庐、国王引领盲父母,帝释天从天而降以及睒子复活这一动人场景描绘在畫面中央。右半部分剥落严重,难以判断。右端仍可分辨出房屋,其左侧有一人攀附在树上,可判断为采集果实的睒子。

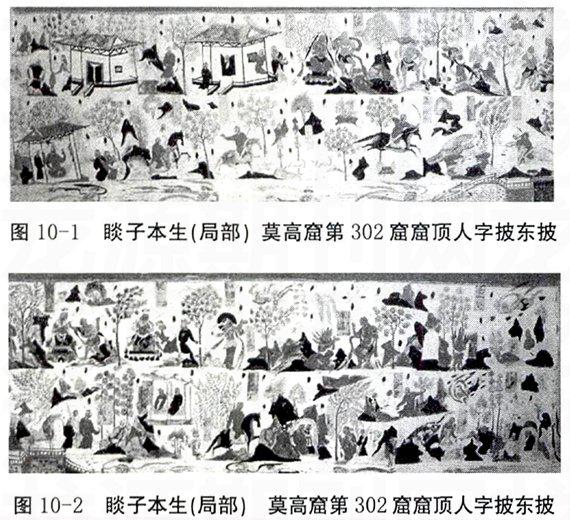

莫高窟第302窟一般认为是隋朝初期窟,窟顶的人字披东面上段有快目王本生等8种本生故事畫,均为一图一景式。下段有横幅睒子本生图,共分10个场景(图10—1、10—2)。畫面上附有16幅长条状榜题,字迹模糊难以分辨。故事的开端由北(左)端的宫殿开始,紧接着为出猎、国王误射,土坡树木之后为睒子临死前向国王倾诉。睒子倚靠的小山背面有一座房屋,里面坐着两个人。而后国王探访草庐告知误射睒子一事,国王引领盲父母,父母二人在睒子左右悲叹痛哭,帝释天从天而降以及睒子复活。南(右)端为国王告别睒子一家,故事在这里结尾。各个场景均附有榜题,每个场景由树木、土坡、建筑物隔开,从左到右按照故事情节发展依时间顺序递次展开。这幅睒子本生图的构图,不同于前几例畫面中央部分帝释天从天而降为高潮的处理方式。六朝时期畫卷构图原则上是从右向左,而这幅睒子本生图不能说是受到了当时畫卷构图的影响,但以横幅构图的空间展开来表达时间顺序这一点是相通的。

俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔什博物馆收藏的敦煌壁畫睒子本生图,以风格及色彩特征定为隋代壁畫。经判定是从莫高窟第124窟剥离的。敦煌研究院编《敦煌石窟内容总录》,第124窟为盛唐窟。这幅睒子本生图也为横长构图,右起宫殿,向左为国王出猎、狩猎、误射睒子,至左端草庐,赕子在山中采集果实孝养父母,国王引领盲父母,父母二人悲叹痛哭之时帝释天从天而降这一高潮畫于中央偏左处。树木山石隔开各个畫面,大约可以分为八个场景。畫面乍看仿佛使用了没骨法,实际为赋彩之上的轮廓线剥落后显出了底色。

故事的发端由横向构图的两端开始,两条线索相向而行在畫面中间迎来高潮,这种畫面构图方式在睒子本生图中十分常见。而其他本生图除莫高窟北魏第257窟的九色鹿本生以外,尚未见到这种构图方式。九色鹿本生图位于第257窟西壁,横长畫面。故事从畫面左端九色鹿救起失足落入河水中的男子开始。其后为男子向九色鹿道谢的场面。由此转到右端,由王宫里国王和王妃的畫面开始,从右向左为出猎、手指九色鹿住所的忘恩负义的男子,至畫面中央迎来故事结局,九色鹿向国王陈述事情的来龙去脉。由此可见,九色鹿本生与睒子本生故事在构成上有着相通之处,情节发展由两条线索最终迎来一个结局。

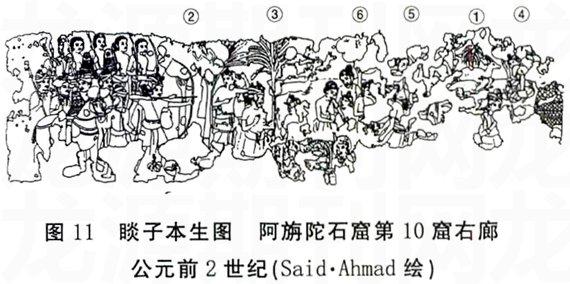

公元前2世纪开凿的印度阿旃陀石窟第10窟右廊上,有一幅横长畫面的睒子本生图,由于长年剥落及煤烟的熏染,畫面发黑已无法辨认。现存Yazdani发行的图鉴中有Said•Ahmad氏的摹写图(图11)及Dieter Schlingloff氏的摹写图。图右端有草庐,左上方为睒子在山中采集果实的情景。向左为国王率领众人出猎,国王引弓射箭,箭指前方是肩扛水壶的睒子。紧接着国王与睒子对话,畫面重新返回右端,国王告知睒子父母误射一事。畫面中央为睒子父母怀抱遗体痛哭,帝释天以神力使睒子复活以及国王惊叹的场面。值得注意的是,中睒子在山中采集果实孝养双亲的场面,与国王向草庐中睒子父母告急的场面重叠在一起,草庐在此起到一个记号的作用。

5世纪末开凿的阿旃陀石窟第17窟里,后廊上描绘的睒子本生图以上下形式展开故事情节(图12)。第1个畫面在下方,睒子一前一后肩挑二老,接着场景返回上方,睒子持壶汲水当胸中箭。在此中间插一图,左边剥落,隐约可见一马头,马上应当是持箭发射的国王。右边国王聆听赕子的诉说。下方国王怀抱中箭的睒子,向前移动。畫面整体剥落严重,看不见帝释天。这幅本生图的开端描绘在畫面下段,这种构图形式在这一时期的佛传图上并不罕见。

一般认为中印度常见的本生图,在犍陀罗则所存极少。然而睒子本生图却比印度数量较多,说明这一题材在中亚及中国也颇流行。犍陀罗所发现的本生图多在片岩上刻成浮雕,作为佛塔等建筑的组成部分。据笔者所见,犍陀罗所发现的睒子本生图有6例,除去1例为佛塔的长方形图板,其余均为刻在横长方形片岩上的浮雕。

白沙瓦博物馆所藏的雕刻作品,由于左侧欠缺,无法了解畫面整体。左起绘有国王挂箭于肩向睒子的父母告知误射睒子一事。接着是国王引领盲父母到睒子倒地处,右侧盲父抱其头,盲母握其右手悲叹。这里没有出现帝释天。石雕右端刻有蔓藤花纹图案,延续部分很有可能刻在其他石板上(图13)。

英国维多利亚与艾伯特博物馆所藏的雕刻上,右端草庐中坐着盲父母,睒子手捧果实站在父母的面前,睒子旁边的人物可认为是帝释天。草庐右敞,表示从这个场景展开故事情节。向左为睒子采集果实,隔树而立的人物为帝释天。睒子在树下泉边汲水,有鹿饮水,国王在睒子对面张弓而射。国王前往草庐探访盲父母。紧接左边为盲父两手高举悲痛不已,盲母手捧睒子的头。图板左边欠缺的地方应当为帝释天从天而降施饮神药的场景。

大英博物馆内的收藏品Shahbaz—garhi雕刻分为两段,其中一段笔者于博物馆见到实物(图14—1),另一段参照Schingloff氏的摹写图(图

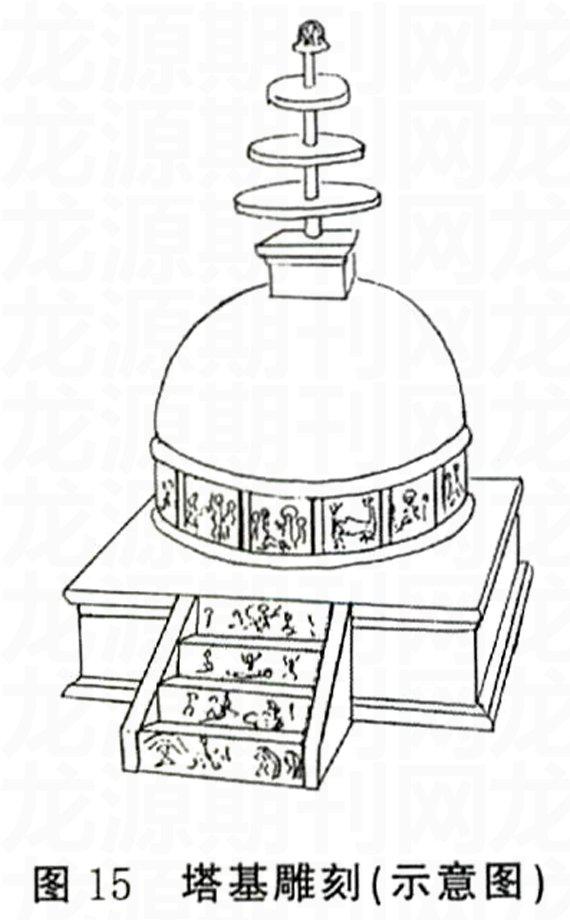

14—2)。故事从图14~2的右侧开始,睒子在泉水边汲水中箭倒地。右端破损的部分应当为国王引箭而射的场面。左侧为睒子中箭后国王守护旁边,向左国王手持睒子的水瓶。接下来转移到插图14—1的左端,国王手持水瓶到草庐向睒子的父母告知睒子被杀。水瓶后有一人物,应当为帝释天。隔着树木盲父母由国王牵引,再向右树木旁国王和侍从在祈祷。右端盲母手捧睒子的头,盲父牵睒子的手,国王在一旁祈祷。盲父身后是手持金刚杵的帝释天。值得注意的是,这幅作品每一场景都由树木隔开。另外,图14—1左端草庐面朝右方,为故事情节的展开指定了方向。宫治昭氏指出,这两段浮雕可推测为塔基台阶垂直面上的雕刻(图15)。插图14—2为下段阶梯,图14—1为上段。故事情节的展开从下往上呈“S”字形,符合沿阶梯参拜的参拜者的路线。这不由使人联想到莫高窟第428窟东壁上的须达孥本生与摩诃萨陲本生以及第290窟人字披窟顶上佛传的畫面构成。

加尔各答,印度博物馆的图板右侧缺损。图左国王张弓引箭,箭指方向有一座山洞,洞中一头类似狮子的动物,举头显得局促不安。畫面表现的是国王狩猎的场景。山左边有树,树下一人手拿容器交脚而坐。由于此人正好在箭指的方向,应当是睒子。仔细观察后,此人右手拿金刚杵,膝上有一皮袋,身穿天衣,可判断为帝释天。其右一女子身穿天衣,也许是一位女神。右边睒子躺在树下,身旁盲母高举双手悲痛叹息,国王左手持弓站在一旁。再往右还有一人,由于图板缺损无法辨别,大约是手牵盲母的国王。这幅作品与犍陀罗其他作品有很大的不同。

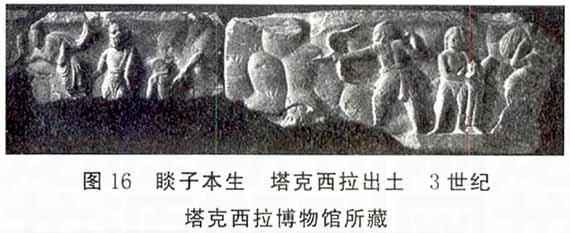

塔克西拉考古博物馆收藏的雕刻严重缺损,断裂成了三段。这幅作品是犍陀罗雕刻中充满写实风格的优秀之作(图16)。右图中国王张弓引箭,上半身前倾,全神贯注,富有动感。国王身后一侍从扶笈站立。图板右边残缺,有一肩负重物的人,这一段表现的也许是国王出行狩猎的场面。畫面中央睒子中箭痛苦不堪,畫面向左国王来到草庐寻访盲父母。图板左端有边缘,草庐面朝右方,说明畫面至此终止。草庐中盲父母的头部显现,国王举右手立其前,告知睒子中箭一事,并向双亲保证今后的生活。紧接右边国王牵着盲父母的手前往睒子中箭之处的情景,老父母步行的姿势将盲人的形象表现得淋漓尽致。接着是睒子身边盲父母两手高举仰天号泣,帝释天天衣飘动,从天而降向睒子口中倾注神药。国王持弓在旁显示出关注的神情。帝释天上体前倾、天衣飘动的造型充满慈悲。这幅作品不仅雕刻手法细腻娴熟,而且将人物的特征表现得淋漓尽致,特别是畫面中央故事的结尾部分可谓犍陀罗作品中的杰作。

综上所述,作为印度•犍陀罗故事畫畫面构成的特征,首先应举异时同图法。异时同图这一手法虽然在中国六朝时已经出现,但在汉代的帛畫、壁畫及畫像石(砖)上找不到实例。而敦煌北朝时期佛教故事畫上频繁出现异时同图法,明显受到印度•犍陀罗的影响,通过西域传播而来。其次为横长畫面构成。横长畫面构成在莫高窟有北魏第257窟,北周第296、299窟,隋第302窟。横长畫面构成,中国国内一般认为是“传统畫卷形式”的继承。另外,上下两段平行的横长畫面内,根据故事的发展,场面相互移动的这种畫面构成可见于北周第296窟。而在三段畫面中以“S”形(或反s形)展开故事情节的可见于北周第428、290窟。这样的构图形式在中国一般称为“连环畫式”。这种上下分三段的构图形式有人认为可与汉代畫像石、畫像砖作比较,在这里就以武梁祠的畫像石为例试作检讨。武梁祠石室由全三石以及前石室•左石室•后石室等组成,仅看留有铭文的全三石的内容,共分三段:上段、第二段:第三段。上段:三皇五帝•禹•桀•列女传图,第二段,孝子传图,第三段:刺客传图•附列女传图。这些内容取材于神话、劝诫以及历史。墓室畫像石上畫有车马出行、庖厨宴饮、歌舞奏乐、墓主收租、农业生产等内容。各段分别描写墓主生前的活动,但没有时间的连贯性,也见不到异时同图法。

横长畫面的“畫卷形式”在敦煌莫高窟的壁畫中,畫面的各个场景由树木、建筑物、土坡等隔开,建筑物的面向及人物的行动方向也是依据内容的展开而定的。此外,畫卷形式的故事大多均由左向右展开故事情节,也许是由于沿中心塔柱右绕的缘由。九色鹿本生图与睒子本生图最大的构图特点为故事由畫面两端开始,集聚到畫面中央形成高潮,这一点并没有应用于其他故事畫。中国的“畫卷形式”一般认为始于4世纪东晋,正处于佛教传播至中国的时期,可以想见横长畫面的故事畫对“畫卷形式”的创立影响颇大。中国的“畫卷形式”为从右向左,这与中国的书写传统以及阅读方式有着密切的关系。

以上主要讲述了畫面构成的形式,在此必须强调的是,敦煌在接受传自印度•犍陀罗的空间构成的同时,也继承了秦汉以来的传统,反映在建筑物、车马、人物、山岳的表现上。如北魏第257窟的九色鹿本生图,房屋、车马及动物的描畫均明显反映了传统样式。北周第296窟的北壁及南壁的须阁提本生、五百强盗成佛缘,均可以称为中国样式的畫卷。如前所述,麦积山石窟第127窟的睒子本生图所畫的国王及侍从,姿态优雅,不禁令人联想到南朝雍容的贵族,与顾恺之笔下《洛神赋图卷》中的人物相映照。