《百家讲坛》受众审美接受分析

2011-09-19王振兴,韩强

受众的分析对于栏目的创新是必须的,《百家讲坛》诉诸于电视这个媒体,就要更好地发挥电视这个大众传播媒介的作用,将艺术与审美充分的结合,同时要对受众的心理需求、审美取向有更好的把握,才能使栏目越做越有生命力,才会使栏目更受观众青睐。

所以,将美学与电视的受众联系在一起探究是电视栏目长远发展的必然趋势,也是作为精英文化的《百家讲坛》栏目在以后长期盛旺的关键所在。

一、《百家讲坛》栏目受众的特点分析

(一)受众心理的不可靠性与受众群体的可靠性

电视是“卖方市场”而不是“买方市场”,作为电视的受众而言具有观看欣赏的自由性和灵活性,喜欢看什么节目,喜欢看哪期节目都在于观众的操控之中。从这方面来说,受众具有不可靠性,并不是一一对应的关系。

千人千模样,万人万思想。对于我们每个人来说,都存在着这样那样的不同,当然,在思想、心理上更是迥异多变。对于《百家讲坛》的电视受众来说,更是参差不齐,不管是在知识层次上,还是人生阅历上都存在各自的特点,这就决定了受众的心理诉求不同。从这些方面来说,受众的心理具有不可靠性。

虽然,不同的电视观众对《百家讲坛》存在不可靠的心理诉求,但是对于《百家讲坛》的每一期又存在相对固定的电视观众,有的人喜欢易中天的三国,有的人喜欢于丹的论语,还有其他观众的喜趣,这些都在一定的时间内形成了相对固定的收视群体,每一期节目都有相对的受众,而对于整个《百家讲坛》栏目来说,就形成了每期节目受众的总的集合,从而成为一个大的相对固定的收视群体,从这方面可见受众群体的可靠性。

(二)受众的“使用与满足”——审美心理

“使用与满足”,顾名思义,就是把受众成员看做特定“需求”的个人,把他们的媒介接触活动看做是基于特定的需求动机来“使用”媒介,从而使这些需求得到“满足”的过程。而《百家讲坛》栏目的受众正是有着这样的特点。

对于《百家讲坛》的受众来说,选择看这档节目首先表明是这期节目或者这档栏目作用于受众的心理感受,符合了受众的审美需求,进而想通过观看栏目获得自身的满足。如果《百家讲坛》栏目没有作用于受众的需要,也不会使受众得到内心的满足,对栏目来说可能就会失去一部分观众。

《百家讲坛》有探究人生价值的,有提高经济能力的,有评析社会发展的等等,这些不同的内容要使观众乐于接受,首先栏目内容必须具有使用价值,只有这样才能满足受众的需求心理,有助于栏目的长期发展。当然,作为电视栏目最大的特点,就是要有看点,还要从形式上——画面的角度去刺激观众,增加看点,符合观众的心理,在审美角度上满足观众的精神需求。

所以,受众的“使用与满足”性是内在审美心理所决定的,同时又受到环境和社会因素的影响,在这种前提下,《百家讲坛》为了能有旺盛的生命力,要积极挖掘受众的审美心理,注重创新改变,满足受众的需求。

(三)受众对象的差异性与受众心理

在《百家讲坛》栏目的受众当中,存在着很大的差异,比如学生、老师、教授他们的审美需求就有所不同。对学生来说,他们总是以书本为局限,时刻结合着书本去观看《百家讲坛》;而对于老师,也许会结合着自己的教学经验去印证栏目中的内容,在教学中那些可取,那些不可取,自然是从身为教师的角度去考虑的;而作为教授、学者,则会从学术角度去探讨。所以,面对相同的内容其受众的差异性是很大的。

儒家学说在中国传统文化中影响深远。个体的存在只有在集体中才有价值,重视集体概念,重视共性,忽视个性,这种观念也影响了我国观众对电视节目的审美心理。中国观众非常注重自己的观念与社会观念的一致性,比较容易受周围人的影响,在收视行为上表现出从众的特征,在审美心理上表现为鲜明的趋同性特征。

总之,受众的差异性和趋同性是由各种条件所引起的,都会对《百家讲坛》栏目产生重要的影响。

二、《百家讲坛》栏目受众的审美接受分析

(一)能动的接受和作品、创作者的关系

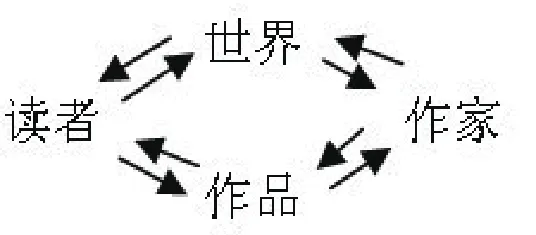

美国当代文艺学家M.H.艾布拉姆斯在《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》一书提出了文学四要素的著名观点,即为以下要素:

这四个要素在电视栏目《百家讲坛》之中也是不可或缺的。

作为电视作品的《百家讲坛》是学者、专家的讲堂,就这一点来说赢得了受众的关注,正是其中很多权威性的专家人物的出现,使原本枯燥难懂的文本作品变成风趣幽默的电视作品,这对受众来说是“适用”的,并能使受众在第一时间内得到权威性的“满足”。

高质量、故事性强,并有着一定的娱乐性的栏目,才能引起受众的审美接受,促使受众参与互动,欣然接受文化知识,也更会引起受众的思考,最终成为栏目稳定的观众。

当然,以上四要素中的“世界”,其实就是我们生活的环境。由于受众、创作者、电视作品是同一时代的产物,它只是影响到受众的期待视野、审美需求而已。所以,《百家讲坛》的文本内容及其创造者的精心创作与受众的审美接受具有互动的内在联系,这也是使《百家讲坛》成为央视精品的关键所在。

(二)《百家讲坛》受众审美的现实性接受

青少年喜欢看《论语心得》是因为他们课本上有《论语》的文章,这对于他们来说是现实性的存在。当然,在文化多元的时代,人们的娱乐性增强,电视受众最现实的要求就是娱乐、休闲,同时又喜欢欣赏美的事物,所以,《百家讲坛》不得不面对现实存在的要求,贴近生活,贴近观众,贴近实际。在娱乐的同时把文化知识传播出去,在娱乐中潜移默化地提升电视受众的审美品格,这才是《百家讲坛》的最终目的。

现在的电视观众只在意自己所关注的,只关注对自己有用的信息,所以,不管《百家讲坛》栏目的文化性、知识性有多强,都要在不同程度上贴近民生,符合观众的接受心理。要考虑观众的现实接受能力、现实需求,进而把握栏目的发展方向,创新栏目的发展风格。

[1]高鑫,电视艺术美学,文化艺术出版社,2005.

[2]郭庆光,传播学教程,中国人民大学出版社,2007.6.

[3]童庆炳,文学理论教程,高等教育出版社,2006.第3版 第7次印刷

[4]王一川,新编美学教程,复旦大学出版社,2008.

[5]冀星,影视艺术受众的接受分析,《当代电视》, 2006年 01期1.25(6).

[6]王军,接受美学与电视剧审美价值取向,《中国电视》1995年06期