浅部真菌感染和变态反应性皮肤病相关性研究

2011-09-11刘芳桑红胡文星孔庆涛王雪连王高峰张敏邓德权谢其美

刘芳 桑红 胡文星 孔庆涛 王雪连 王高峰 张敏 邓德权 谢其美

(南京大学医学院临床学院南京军区南京总医院皮肤科,南京 210002)

变态反应性皮肤病 (Allergic diseases)是皮肤科常见病、多发病,近年发病率明显升高。主要包括荨麻疹、湿疹、特应性皮炎等。早在1936年Wise和Sulzberger[1]发现一些哮喘可能与定植在足的皮肤癣菌有相关性,并且对皮肤癣菌的毛癣菌属所衍生的蛋白敏感。近年国外学者越来越关注皮肤癣菌在哮喘病因学中的作用,但是与变态反应性皮肤病相关性研究甚少,为了探讨真菌感染与变态反应性皮肤病之间的相关性,我们通过点刺实验方法检测了我院门诊173例合并浅部真菌感染的变态反应性皮肤病患者和180例无浅部真菌感染的变态反应性皮肤病患者变应原阳性情况,探讨真菌感染在变态反应性皮肤病病因学中的作用。

1 材料和方法

1.1 对象

我院皮肤科门诊2010年11月~2011年4月就诊的慢性荨麻疹、慢性湿疹、特应性皮炎患者。慢性荨麻疹依据2007年中华医学会皮肤性病分会诊断标准[2];慢性湿疹依据赵辨主编第四版中国临床皮肤病学诊断标准[3];特应性皮炎依据Williams的特应性皮炎诊断标准[4]。排除标准:①近2周行抗真菌治疗患者。②近3 d内口服抗组胺药、糖皮质激素及免疫调节剂患者。③妊娠期及哺乳期患者。④有肾上腺素禁忌患者。⑤有严重心脑血管疾病及其他系统性疾病。通过询问患者病史、临床表现、体征及真菌直接镜检将患者分为实验组(变态反应性皮肤病合并浅部真菌感染组)及对照组 (变态反应性皮肤病未合并浅部真菌感染组)。

1.2 实验方法

直接镜检 用消毒刀片刮取患者皮屑,加一滴10%KOH,加盖玻片,适当加热光学显微镜下直接观察,发现菌丝或者芽生孢子阳性者可明确为真菌感染并进行分组。

点刺试验 受试者 所有实验组及对照组患者。

试剂 德国默克公司提供的18种变应原(真菌变应原9种及非真菌变应原9种)。真菌变应原:须发癣菌、特异青霉、新月弯孢霉、霉菌II(烟曲霉、蜂毛霉菌、特异青霉、芽霉菌属、根霉菌属及Serpula lacrymans的复合物)、烟曲霉、葡萄孢属、多主枝弯孢霉、白念珠菌、交链孢菌属。非真菌变应原:粉尘螨、屋尘螨、蟑螂、动物毛、杂草、悬铃木属、松属、鸡蛋、柳;生理盐水阴性对照液及0.1%组胺阳性对照液。

点刺 (skin prick test,SPT)操作 部位选择前臂屈侧皮肤,生理盐水清洁,先滴组胺阳性对照液和生理盐水阴性对照液,后滴变应原,吸管吸1滴试液,滴在皮肤上的标记线旁,两点距离≥2 cm,用点刺针垂直通过滴在皮肤上的渗液,轻快的刺入皮肤,使针尖下面有少量试液进入皮肤,15~20 min后观察并记录皮肤反应。

SPT结果判读 阳性结果判定标准:以变应原与组胺所致风团面积比确定级别,比值>1/4为“+”;比值≥1/2为“++”;阳性对照范围相等为“+++”;>2倍阳性对照范围者为“++++”。阴性:无反应或与生理盐水阴性对照相同。

真菌培养 对实验组患者进行真菌培养并鉴定菌种。用消毒刀片刮下病灶皮屑,在生物安全柜内接种于含放线菌酮的蛋白胨-琼脂固体培养基,26℃培养箱内培养;菌落生长后,采取菌落在载玻片上,乳酸棉酚蓝染色,显微镜下观察鉴定菌种。

统计学分析 采用SPSS 13.0软件进行统计学分析。计量资料符合正态分布用均数±标准差(±s),符合偏态分布中位数(四分位间距)M(25%~75%),实验组及对照组变应原阳性率比较采用χ 2检验,实验组须发癣菌变应原阳性率及真菌培养皮肤癣菌阳性率比较采用χ 2检验,P<0.05有统计学意义,P<0.01有显著差异。

2 结 果

2.1 一般资料

实验组为173例合并浅部真菌感染的患者,男114例,女59例,年龄 (44.9 ±17.8)岁,其中慢性荨麻疹112例,慢性湿疹61例,特应性皮炎0例,合并其他过敏性疾病16例,变态反应性皮肤病病程平均4 a,中位1(1~5)a。对照组为180例为未合并浅部真菌感染的患者,男107例,女73例,年龄 (29.6±15.6)岁,其中慢性荨麻疹130例,湿疹44例,特应性皮炎6例,合并其他过敏性疾病36例,变态反应性皮肤病病程平均3 a,中位2(1~5)a。173例实验组患者浅部真菌病为手足癣 (89%)、甲真菌病 (33%)及体癣(5%),其中足癣主要为浸渍糜烂型,甲真菌病主要为全甲毁损型;浅部真菌感染病史<5 a占29.6%,≥5 a占 70.4%。

2.2 变应原阳性结果

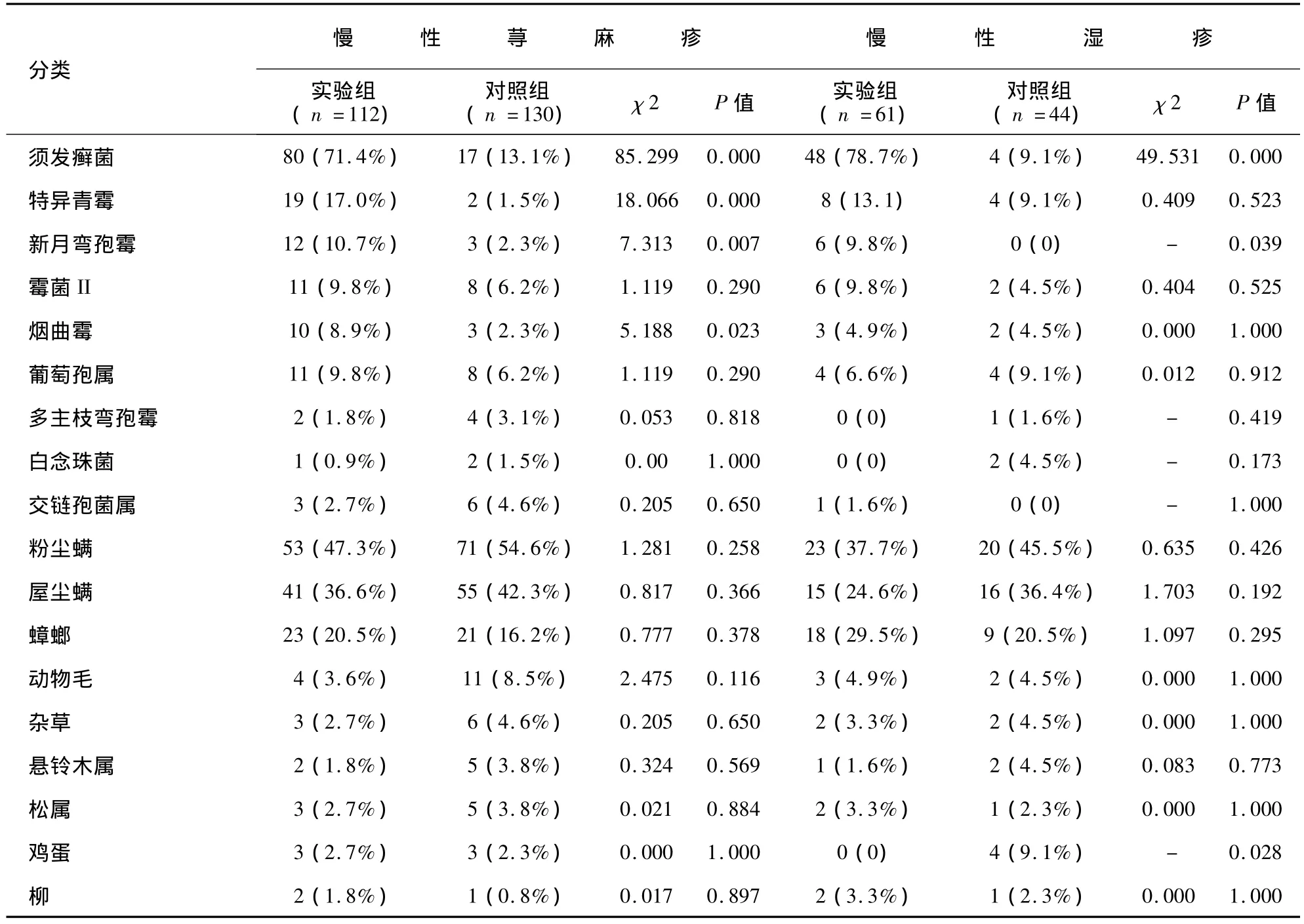

实验组最常见的变应原为须发癣菌128(74.0%),其次为粉尘螨76(43.9%)、屋尘螨59(34.1%);实验组粉尘螨、屋尘螨阳性患者中分别有80.4%、83.0%的患者合并须发癣菌变应原阳性。对照组中最常见的变应原为粉尘螨 (53.3%),其次屋尘螨 (42.8%)、蟑螂 (16.7%);对照组中须发癣菌变应原阳性率21(11.7%)(见表1)。实验组与对照组慢性荨麻疹患者须发癣菌、特异青霉、新月弯孢霉、烟曲霉阳性率比较差异有统计学意义(P<0.05);其余变应原阳性率比较差异无统计学意义(P>0.05)。实验组与对照组湿疹患者须发癣菌阳性率比较差异有统计学意义 (P<0.05);其余变应原阳性率比较差异无统计学意义(P>0.05)(见表2)。

表1 353例患者SPT阳性结果(以下不包括阳性结果+)Tab.1 Prevalence of inhalant allergens among 353 cases

2.3 真菌培养结果

实验组患者中有134例患者进行真菌培养并鉴定菌种,培养阳性率91.80%,其中皮肤癣菌阳性率72.39%,包括红色毛癣菌 71(52.99%)、须癣毛癣菌19(14.18%)及絮状表皮癣菌7(5.22%),白念珠菌 9(6.72%),其他真菌 17(12.69%)。实验组须发癣菌变应原点刺试验阳性率及真菌培养鉴定出皮肤癣菌阳性率比较χ 2=0.099,差异无统计学意义 (P=0.753)。

3 讨 论

皮肤癣菌 (Dermatophytes)是寄生于角蛋白组织的浅部真菌,由毛癣菌属、小孢子菌属、表皮癣菌属3个属组成,主要引起头癣、体癣、股癣、手足癣、甲真菌病等。近年皮肤癣菌病发病率逐年升高,为世界关注的公共卫生问题。变态反应性皮肤病是一种常见病、多发病,其病因复杂,慢性感染与变态反应性疾病相关性日益受到人们的关注,幽门螺旋杆菌感染在部分荨麻疹病因学的作用已经被证实。临床中发现一些慢性荨麻疹、湿疹患者多合并手足癣,我们推测慢性浅部真菌感染与变态反应性皮肤病密切相关[5]。Wilson[6]曾报道1例合并甲真菌病的特应性皮炎患者,伴有难治性手足湿疹,癣菌素变应原皮内试验出现超敏反应 (immediate hypersensitivity,IH),特异性IgE抗体升高,通过灰黄霉素抗真菌治疗后湿疹样皮损明显改善,由此提出慢性皮肤癣菌感染可以加重异位性湿疹的症状。Hürlimann[7]报道了 2 例甲真菌病患者,真菌培养为红色毛癣菌,其中1例伴有多年的变应性结膜炎和支气管哮喘,红色毛癣菌变应原皮内试验时出现严重的呼吸困难,另外1例伴有面颈部严重皮炎,皮内试验时出现IH,2例患者口服特比萘芬3个月后哮喘和皮损症状均明显改善,但是治疗中断后症状再次加重,提示皮肤癣菌感染可以诱发哮喘、皮炎等变态反应性疾病。在此之前就有多个关于变态反应性疾病合并皮肤癣菌感染个案报道,它们的共同特点是癣菌素皮内试验出现IH、癣菌素特异性IgE抗体升高,抗真菌治疗有效[8]。Ward[9]等利用断发毛癣菌提取物对合并癣的多年哮喘患者进行鼻黏膜及支气管激发试验,出现气道高反应性。此后该研究者用氟康唑100 mg/d治疗11例合并手足癣的中重度哮喘患者,并与安慰剂对照,发现支气管对癣菌素的敏感性和激素剂量均显著降低,同时哮喘症状、肺功能和手足癣症状均显著改善,为证实皮肤癣菌在哮喘的病因学中的作用提供了强有力的证据[10]。熊春萍[11]调查皮肤癣菌病患者伴有个人和/或家族过敏素质的情况,同时检测了患者的血清的IgE抗体,发现皮肤癣菌病患者,尤其病程长者,常伴有血清IgE升高及伴有过敏素质。综上研究均为散在个例报道和小样本研究。

表2 慢性荨麻疹、慢性湿疹患者SPT阳性结果比较Tab.2 Percentage of positive skin tests in groups of chronic urticaria and eczema

我们通过大样本的设计研究结果表明,慢性荨麻疹、湿疹患者实验组须发癣菌变应原点刺试验阳性率均明显高于对照组。实验组患者多合并长期严重的浅部真菌感染 (真菌感染病史≥5 a占70.4%),从皮肤或指/趾甲分离鉴定的菌种主要为红色毛癣菌、须癣毛癣菌等毛癣菌属,且合并皮肤癣菌感染的慢性荨麻疹、湿疹患者须发癣菌变应原点刺试验阳性率高,这提示皮肤癣菌可能与慢性荨麻疹、湿疹有一定的相关性,可能在部分合并皮肤癣菌感染的慢性荨麻疹、湿疹患者的病因及发病机制中起重要的作用。实验组中皮肤或指/趾甲分离鉴定为红色毛癣菌、须癣毛癣菌的患者,须发癣菌变应原点刺试验多表现阳性,我们推测皮肤癣菌可能产生共同的抗原物质致敏。实验组患者足癣主要为浸渍糜烂型,甲真菌病主要为全甲毁损型,这两种临床分型是否宿主易发生变态反应性皮肤病有待于进一步研究。我们的实验结果与Mungan[12]等研究须发癣菌变应原在合并手足癣的哮喘患者中的敏感性结果一致,此外 Platts[13]也强调了“Trichophyton asthma”在重度哮喘中的地位,Matsuoka[14]等证实了癣菌素特异性 IgE抗体与哮喘的严重程度呈正相关,并认为难治性哮喘需要进行癣菌素皮内试验。以往对慢性荨麻疹、慢性湿疹的变应原检测主要集中在粉尘螨、屋尘螨、花粉等,对真菌变应原检测较少 ,我们的实验结果表明真菌感染组中粉尘螨、屋尘螨阳性患者中同时合并须发癣菌变应原阳性分别80.4%、82.99%,如果这部分患者单纯予粉尘螨或屋尘螨脱敏治疗,效果如何我们在进一步研究。

真菌感染灶通过何种途径致敏?有研究者认为合并皮肤癣菌的哮喘或者过敏性鼻炎患者,皮肤癣菌可能通过呼吸道吸入并定植在鼻黏膜或者肺,但是取这部分患者的肺和鼻黏膜、鼻窦标本均未培养出相应的皮肤癣菌[8,15]。足医及指甲修剪师在修剪指甲中,经常暴露于真菌颗粒污染的指甲灰尘,体内有较高的IgE抗体,同时伴有哮喘或过敏性鼻炎症状,这表明如果癣菌素抗原蛋白在呼吸道疾病起作用可能是通过气传吸收[16]。我们推测浅部真菌感染致敏途径可能是从感染的部位吸收了癣菌素衍生的蛋白,并认为抗原蛋白吸收后引起T细胞致敏和产生IgE抗体,这些均在进一步研究中。

4 结 论

本实验中,合并浅部真菌感染的慢性荨麻疹、湿疹患者须发癣菌变应原点刺试验阳性率高于未发生浅部真菌感染的变态反应性皮肤病患者,提示皮肤癣菌感染可能是造成部分患者罹患变态反应性皮肤病的病因之一。我们认为慢性荨麻疹及湿疹患者,需要检查是否合并真菌感染,同时进行须发癣菌变应原点刺试验检测,并对合并浅部真菌感染的慢性荨麻疹、湿疹患者予抗真菌治疗,观察这部分患者过敏症状改善状况,从而进一步评估浅部真菌感染在部分变态反应性皮肤病的病因学作用。

[1]Wise F,Sulzberger MB.Urticaria and hay fever due to Trichophyton[J].JAMA,1930,95:1504-1508.

[2]中华医学会皮肤性病学分会.荨麻疹诊疗指南[J].中华皮肤病学杂志,2007,40(10):591-593.

[3]赵辨.中国临床皮肤病学[M].第4版.南京:江苏科学技术出版社,2010:725-726.

[4]Williams HC,Burney PGJ,Pembroke AC,et al.Validation of the U.K.diagnostic criteria for atopic dermatitis in apopulation setting[J].Br J Dermatol,1996,135(1):12-17.

[5]Sevin CM,Peebles RS Jr.Infections and asthma:new insights into old ideas[J].Clin Exp Allergy,2010,40(8):1142-1154.

[6]Wilson BB,Deuell B,Platts-Mills TA.Atopic dermatitis associated with dermatophyte infection and Trichophyton hypersensitivity[J].Cutis,1993,51(3):191-192.

[7]Hürlimann A,Fh J.Asthma,rhinitis and dermatitis triggered by fungal infection:therapeutic effects of terbinafine[J].Dermatology,2001,202(4):330-332.

[8]Woodfolk JA.Allergy and dermatophytes[J].Clin Microbiol Rev,2005,18(1):30-43.

[9]Ward GW Jr,Karlsson G,Rose G,et al.Trichophyton asthma:sensitization of bronchi and upper airways to dermatophyte antigen[J].Lancet,1989,1(8643):859-862.

[10]Ward GW Jr,Woodfolk JA,Hayden ML,et al.Treatment of late-onset asthma with fluconazole[J].J Allergy Clin Immunol,1999,104(3 Pt 1):541-546.

[11]熊春萍.皮肤癣菌病患者血清IgE水平及与过敏素质关系探讨[J].广州医学院学报,2001,29(1):54-56.

[12]Mungan D,Bavbek S,Peksari V,et al.Trichophyton sensitivi-ty in allergic and nonallergic asthma[J].Allergy,2001,56(6):558-562.

[13]Platts-Mills TA,Woodfolk JA.Trichophyton asthma[J].Chest,2009,135(4):887-888.

[14]Matsuoka H,Niimi A,Matsumoto H,et al.Specific IgE response to trichophyton and asthma severity[J].Chest,2009,135(4):898-903.

[15]Duek L,Kaufman G,Ulman Y,et al.The pathogenesis of dermatophyte infections in human skin sections[J].J Infect,2004,48(2):175-180.

[16]Alonso A,Pionetti CH,Mouchián K,et al.Hypersensitivity toTrichophyton rubrumantigens in atopic and non-atopic podiatrists[J].Allergol Immunopathol,2003,31(2):70-76.