微表处技术在高速公路路面预防性养护中的应用

2011-09-07孙久民孙莉萍

孙久民,孙莉萍

(河南交通职业技术学院道桥工程系,河南郑州450005)

0 引言

微表处(Micro-Surfacing)是国外在稀浆封层技术的基础上开发出的沥青路面养护技术.按照国际稀浆罩面协会(ISSA)对微表处的定义:微表处是一种由聚合物改性乳化沥青、集料、填料、水和外加剂按合理配比拌和并均匀摊铺到已适当处理过的路面上的薄层.它应能满足摊铺不同截面厚度(楔形、凹形)的要求,不同沥青用量和不同摊铺厚度的混合料,经养生和初期交通固化后,能经受住行车的作用,并在使用寿命内保持良好的抗滑性能(高的摩擦系数);它应能适应迅速开放交通的需要,在气温24℃,湿度小于50%的情况下,12.7 mm厚的微表处施工后1 h可开放交通.

微表处技术在高速公路沥青路面养护中的应用范围主要体现在以下3个方面:防止水破坏、防止车辙发展、恢复路面服务功能.按照预防性养护观念,国外高速公路沥青路面在3~8年内是预防性养护阶段,一般应该采用微表处技术,迅速恢复路面服务功能[1].微表处技术在欧美和澳大利亚、日本已得到普及.我国高速公路的沥青路面结构、交通状况、气候条件等与国外大不相同,结合我国高速公路沥青路面病害的特点,研究和总结微表处施工技术及质量控制,对改善沥青路面使用性能、延长其使用寿命,具有十分重要的意义.笔者根据河南省地理气候特性,对微表处技术的应用进行研究.

1 试验路段养护方案的选择

1.1 试验路段情况

试验路段位于连霍高速公路河南段,长2 km.该段高速公路建成通车后,由于超载车辆过多、交通流量过大,导致路面出现网裂、车辙等早期病害.从车辙实测数据可知该路段行车道均出现不同程度的车辙,车辙深度一般在5~15 mm之间,个别路段出现20 mm左右的车辙 ,开裂破损处渗水严重.其他病害有横向裂缝、龟裂,沉陷及坑槽基本没有.

1.2 养护方案的技术经济比选

结合试验路段的具体情况,初步选择适合该路段的两种预养护措施:微表处和薄层热沥青罩面.两种养护方案的比较如表1所示.

由表1可知,微表处较薄层热沥青罩面有较明显的年度费用优势,直接经济效益较好.从工程因素考虑,两方案都能满足工程养护改善路面性能的要求.微表处不仅工艺先进,而且有加快维修速度、提高路面及时维修率、降低养护成本的综合效益.因此微表处是最合适的预养护措施.

2 材料选择与混合料配合比设计

2.1 材料选择

2.1.1 乳化沥青的选择

改性乳化沥青是微表处的粘结材料,其质量对微表处路面的性能起着至关重要的作用.微表处应选用阳离子型快开放交通型的聚合物改性乳化沥青,聚合物改性剂的最小用量由微表处混合料配合比设计确定[3].一般情况下,聚合物改性剂剂量(固胶占沥青的质量百分比)不宜小于3%[4].选用的改性乳化沥青应符合《微表处和稀浆封层技术指南》中BCR型的规定.

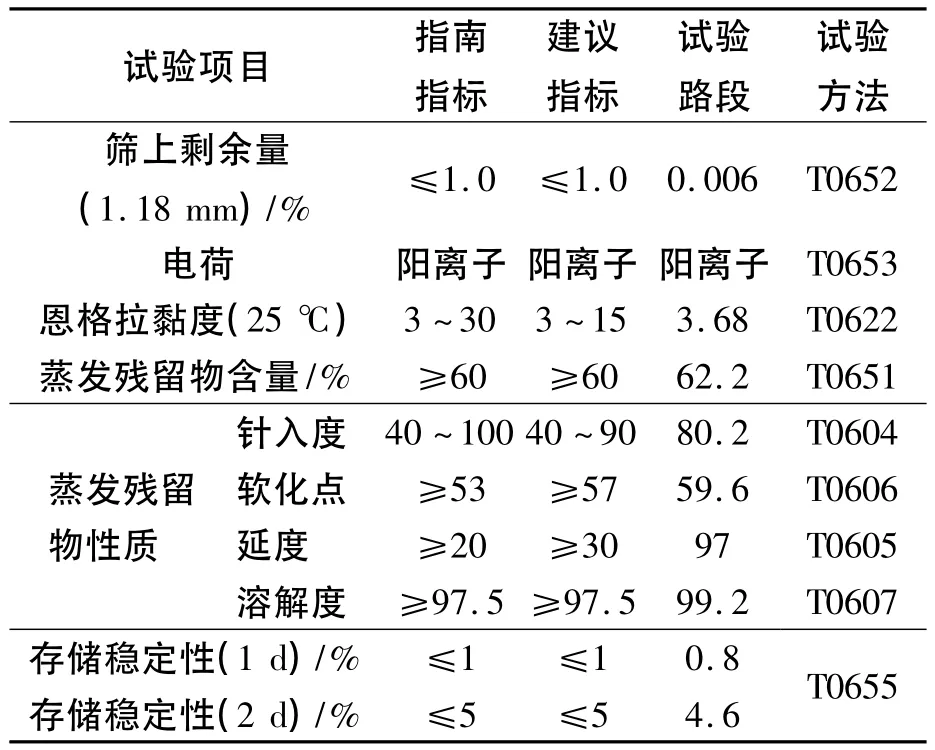

试验路段采用的是壳牌公司生产的阳离子慢裂快凝型SBR乳胶改性乳化沥青.改性乳化沥青检测结果见表2.

表2 改性乳化沥青指标要求Tab.2 The index of modified emulsified asphalt

2.1.2 集料的选择

微表处所用集料,特别是粗骨料部分应该使用耐磨耗的硬质石料.规范要求集料的砂当量不低于65%,高于对普通稀浆封层用集料砂当量不低于45%的要求,也高于规范中高速公路沥青面层用细集料砂当量不小于60%的要求.对不同砂当量值的集料进行湿轮磨耗试验,结果表明:砂当量越低,混合料的湿轮磨耗值就越大,耐磨耗能力也就越差;砂当量低的集料还可能使改性剂无法发挥改性效果.因此微表处用集料砂当量不宜低于65%.

试验路段选用石料由玄武岩和石灰岩混合而成,其中粗集料为玄武岩,细集料为石灰岩.玄武岩作为粗料部分能提供较好的耐磨耗性能,但考虑到玄武岩对沥青的黏附性能相对较差,故掺加了适量的石灰岩矿粉以改善黏附性,混合料的级配也因此得到了改善.其筛分结果(已经将集料中含少量粒径大于9.5 mm的颗粒筛除)如表3和表4所示.

2.1.3 其他材料

微表处用水不得含有有害的可溶性盐类、能引起化学反应的物质和其他污染物,一般采用可饮用水,PH值在7左右.填料采用32.5级以上水泥,要求为袋装水泥,无结块和颗粒.

2.1.4 矿料级配

微表处级配宜粗不宜细.随着微表处使用期的延长,最初外观表现较好,级配较细的微表处,出现抗滑功能不足的问题,而最初表观粗糙的微表处,不仅外观效果变得美观,而且保持了良好的抗滑性能[5].因此微表处用于交通量大、重载车多的高速公路时,不宜采用Ⅱ型级配,而应采用Ⅲ型级配.交通量特别大的,级配曲线宜在Ⅲ型级配范围中值与下限之间[6].经研究认为,在粗料与细料比例为30:70时级配曲线接近中值,对应混合料有较大的构造深度,同时封水效果也较好.

2.2 油石比的确定

混合料配合比设计应根据原路面情况、交通量的大小和施工季节选择合理的油石比.沥青最佳用量是由湿轮磨耗试验和负荷车轮试验共同确定的.湿轮磨耗试验确定沥青最低限度用量,保证需要的油石比;负荷车轮试验确定沥青最大限度用量,防止用量过大,出现路面泛油.

2.2.1 微表处混合料的配方初试

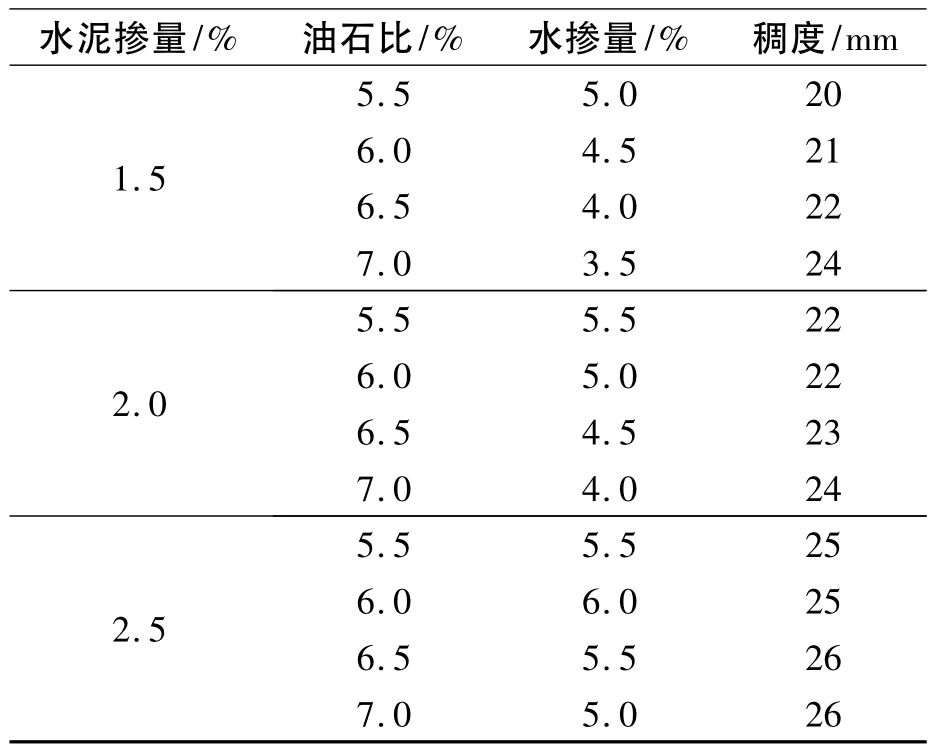

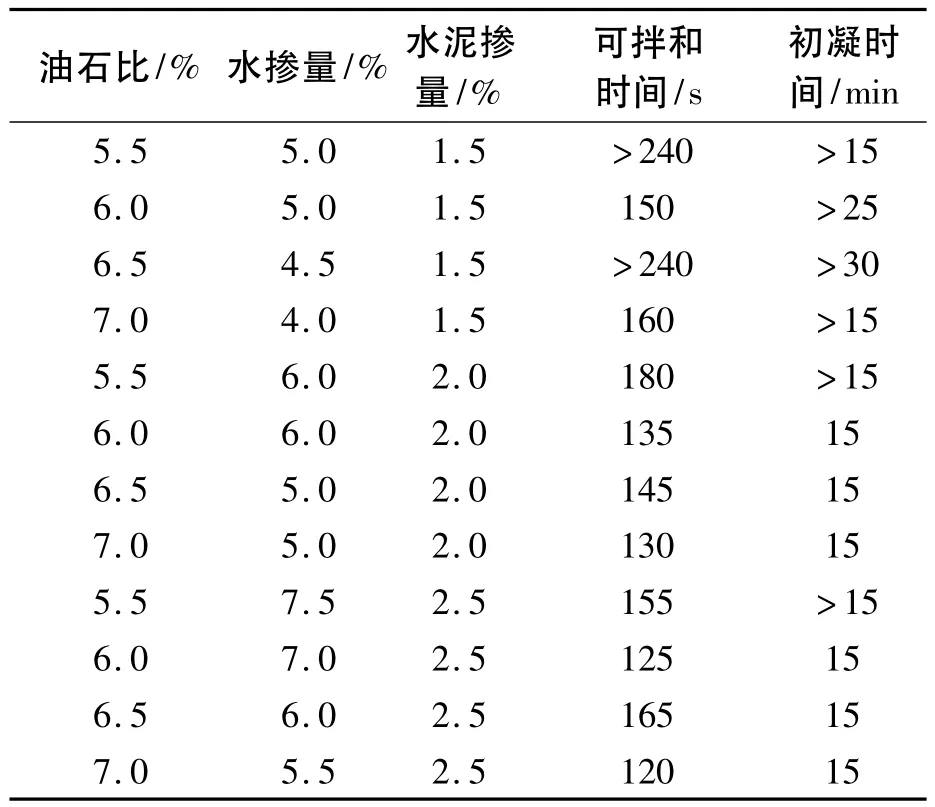

按照工程经验,初步拟定混合料配方后进行微表处混合料的拌和试验和稠度试验,结果如表5~6所示.

表3 集料筛分通过率结果表Tab.3 Aggregates sieving results %

表4 集料配比情况Tab.4 The proportion of aggregates %

表5 稠度试验结果Tab.5 The results of consistence tests

表6 初凝时间试验数据表Tab.6 The test data of initial setting time

试验路段微表处混合料,最终确定采用水泥掺量为2.0%,总用水量为集料质量的11.0%,此时稀浆混合料具有合适的拌和时间和初凝时间及较好的稠度.

2.2.2 混合料最佳油石比的确定

按照初选配方,进行混合料的湿轮磨耗试验和负荷车轮试验,结果如图1所示.

由图1看出,采用5.5% ~7.5%油石比的试验结果都能符合《微表处和稀浆封层技术指南》的技术指标,油石比的可选范围很宽.但是从负荷车轮试验的过程来看,7.0% ~7.5%油石比的试件经高温养生后表面有轻微的“发亮”现象,且在碾压过程中,试件表面会发生粘轮的现象,这些都是沥青用量偏多的迹象.因此不能因为一味追求好的抗磨耗性能而忽略了路面泛油的可能.此外,从经济性方面考虑,采用过高的沥青用量也是不合理的.经过综合分析认为,6.5%的油石比是比较合理的.

图1 LWT与WTAT试验结果曲线图Fig.1 The curve of LWT and WTAT tests

2.3 微表处混合料配方验证

根据初步确定适宜的油石比为6.5%,进一步验证混合料的性能,试验结果见表7.从表7可以看出,所设计的微表处混合料的性能均能够满足规范的技术要求,说明混合料各组分有良好的配伍性,性能良好,油石比合适.

3 微表处试验路施工与评价

微表处按下列程序施工:封闭管制交通—清扫路面—放样放线—摊铺—修补修边—早期养护—开放交通.

表7 微表处混合料性能试验结果Tab.7 The results of mixture performance tests

对微表处试验路段原路面、运营1个月和两年后路面的横向力系数、渗水系数进行了对比检测.行车道横向力系数原路面检测结果为52,运营一个月后检测结果为56.5,运营两年后检测结果为43;按照现行规范,原路面行车道横向力系数的抗滑能力为优,运营两年后的行车道抗滑性能为良,通过长时间的行车,证明微表处路面保持了良好的抗滑性能.对原路面进行渗水试验,发现较多的破损处渗水严重,渗水系数平均值达396.08 mL/min;运营1个月后的检测结果显示:路面渗水系数基本为零;运营两年后的检测结果显示:渗水系数平均值为8.75 mL/min.微表处处理路面渗水取得明显的效果.

检测结果表明,微表处改善了路面的服务状况,保持了路面良好的抗滑性能,缓解了高速公路的水破坏速度和程度.

4 结束语

微表处技术主要用于建立和恢复道路表面面功能层,使道路形成防水、抗滑、耐磨、耐久的表面功能层,与其它的路面施工养护措施相比,具有施工快捷方便,大大缩短开放交通时间,节约能源,成本较低等优点,具有较好的经济效益和社会效益.

[1]王玉顺,朱敏清.高速公路沥青路面预防性养护技术与应用[M].北京:中国建材工业出版社,2008,137-152.

[2]张玉玲,杨志强,张艾.微表处混合料技术经济效益分析[J].公路,2009(8):127-129.

[3]余剑英,柯昌银,陈斌,等.微表处稀浆混合料抗裂性能的研究[J].公路,2010(3):172-175.

[4]鲁毅.微表处混合料路用性能试验研究[J].中外公路,2011,31(2):213-216.

[5]陈俊,彭斌,黄晓明.微表处路面使用状况调查与分析[J]. 公路交通科技,2007,24(12):34-37.

[6]虎增福.对高速公路微表处试验路段的检测与评价[J].石油沥青,2007,21(3):35-37.