例谈“课堂导入”

2011-09-06江苏省天一中学214101

江苏省天一中学(214101) 肖 萍

一、缘起

最近拜读了李希贵老师的《36天,我的美国教育之旅》,其中一篇给我留下深刻印象。李希贵老师与鲍里奇教授几个人一起分析国内的一堂小学数学课的录像,教学内容是“分类别”。

一上课,为了引起同学们的兴趣,数学老师首先兴高采烈地告诉大家:“同学们,我向大家宣布一个好消息:寒假里,学校将组织大家旅游,大家喜欢吗?”课堂一下子像是炸了一样,虽然听不清同学们在说什么,单凭那高兴劲儿,你可以判定出孩子的态度。见气氛热烈起来,老师乘热打铁地说:“不过,这次旅游需要大家带一些东西,请想一想你应该带什么?怎么把这些东西分类?”

看到这里,鲍里奇教授说话了:“既然寒假里就要带学生出去旅游,这堂数学课的学习内容为什么不到旅游的时候学习?到那时候学起来效果不是更好吗?”

旁边的一位中国留学生小刘很有些中国课堂的经验,她向鲍里奇教授解释说:“其实,寒假里不一定去旅游,老师只是以这种方式引入新课而已。”

听了这话,鲍里奇教授瞪大了眼睛:“不去旅游怎么还能说去旅游?教师怎么能这样?”

二、思考

面对这样的质问,我不禁重新审视了一下我们的课堂设计,我们是不是过多的偏重于课堂教学的技巧,过多的看重“导入”的激发兴趣、激励探究的功能,而把导入与整节课的内容孤立开来。“导入”在完成它的使命后就悄然落幕,退出舞台,燃起学生的热情只是为了迎接后面枯燥的知识。我不禁想:学生的热情估计也不会持续太久,课堂会由先前的热烈逐渐转为无声的沉闷。

那么怎样的导入才能既有效地开启学生思维的闸门,激发联想,激励探究,又不跟整节课脱节,为一堂课的成功打下基石呢?

三、尝试

我想:好的“导入”在教学过程中就像一台戏的序幕,也像优美乐章的序曲。一个有效的、新颖的、精致的导入,不仅可以强化学生初萌的好奇心,吸引学生迅速进入本堂课的学习之中,在他们脑海里留下深刻的印象,掀起学生积极情感的浪潮,最好还能与所教知识有机融合,成为贯穿整节课的主线。在这样的思考下,我做了一些尝试:

高中地理必修二第三章《第二节 以种植业为主的农业地域类型》,导入的方法有很多种,最常见的导入就是以国情导入:农业是国民经济的基础,对于拥有十三亿人口的中国,发展好农业其意义重大而深远。然而,我们国家幅员辽阔,东西南北的自然差异显著,各地选择发展什么样的农业?如何发展好?都是我们需要思考的问题。然后让学生思考:选择什么样的农业取决于什么,导出农业区位因素,进而给出“亚洲季风水田农业的形成和分布图”,让学生读出季风水田农业的农作物并分析其形成条件。这样的导入看似很合情合理,先以国情调动学生情感,再进行课本知识的传授,但细细品来:“导入”跟教学内容似乎还是被割裂了,导入后让学生思考农业区位形成条件也显得突兀,学生的思维没有附着点,课堂会因此冷场,接下来直接让学生读图又使学生的思维仅仅局限在课本提示的区位因素上。

实际上,无锡素有“江南水乡”的美称,水稻种植随处可见,我校所在地以前就是一片水稻田,我想可以把学生的生活经验引进课堂。学生对自己身边的地理事件特别感兴趣,也许是让他们觉得学有所用,也许是让他们用另外一种角度来观察生活唤起他们的新鲜感。我让学生自己回忆水稻的种植过程,通过触动学生的生活经验,让学生感知水稻种植特性,学生果然主动性很强,参与课堂的热情很高。有了感性知识的铺垫,接下来有关理性知识的学习就有了思维的起点,因为有关水稻种植的区位因素和种植特点本身就是这节课的学习内容,所以接下来让学生自己总结水稻种植业的生产特点就显得水到渠成。在这样的导入下,不仅课堂气氛有了明显的改善,学生的思维也得到有效的训练了,更重要的是导入跟课本知识有机融合,不足的是在一些学生积极参与的同时,对水稻陌生的同学就成了局外人,感觉插不上话。另外导入的功利性还是很明显,表面上看可以串起“季风水田农业”的知识点,但并不能很好地串起整节课。有没有更好的导入呢?我们来看看另外一种尝试:

问题导入:每天早饭一般我们都吃些什么?中午和晚上的主食呢?

配合呈现下图组:我们日常早餐的组合——白粥+萝卜干。

提问:那这些食物会天天出现在我们的餐桌上吗?为什么?配合呈现下图组:

生活化的导入,生活化的图片能吸引所有学生的探究兴趣,聊天式的对话问答更能拉近师生的情感。看似无意的两组图片,实则为了解决一个教学难点:季风水田农业的农业区位因素分析中,人们的饮食习惯和种植历史悠久这一条件的分析,一直是学生不能直接分析得出的,为后面全面分析季风水田农业的区位条件埋下伏笔。

提问:我们每天都吃的主食——大米饭,那大家知道无锡市场上的大米都是哪里来的吗?

呈现图片组:本地大米,无锡周边地区大米、东北大米。

呈现图片组:泰国、印度、菲律宾、日本、韩国等国家也产大米。

一个问题,两组图片,连贯地承转到季风水田农业的分布这一知识点。

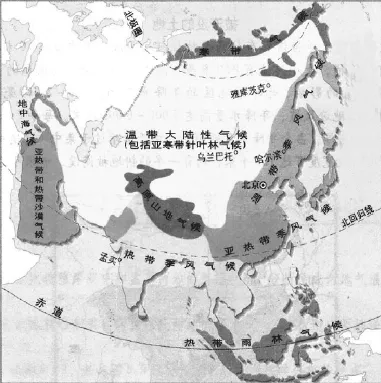

呈现图片组:季风水田农业的分布 + 季风气候亚洲分布图。

用图片形象直观地帮助学生拔高知识点,更好地概括季风水田农业的分布——亚洲季风区,接下来再让学生联系生活回忆水稻的种植过程等,并探究两个问题。探究问题1:季风水田农业分布的区位条件和生产特点;探究问题2:影响季风水田农业分布的有利区位条件有哪些?探究工具:书本P.47图3.10。

这样的导入不仅调动了所有学生的学习兴趣,并很好的成为本节课的主线,接下来引导学生读图,运用书本现成的图片工具,就能够比较顺利地得出季风水田农业的典型区位条件——气候、地形、劳动力等,而生产经验、生活习惯等区位条件就可以运用导入部分埋下的伏笔来完善,这样的导入可谓贯穿了整节课。

由此可见,导入是课堂上要走好的关键的一步,不仅仅是气氛的调和剂,是整堂课情绪感染的开始,也是知识的启蒙。