宪法学课程建设的问题与对策

2011-08-31上官丕亮

上官丕亮

(苏州大学王健法学院,江苏苏州215006)

宪法学课程建设的问题与对策

上官丕亮

(苏州大学王健法学院,江苏苏州215006)

宪法学教材的编写、宪法学的教学以及整个宪法学课程的建设,必须认真思考并解决五大问题:宪法学课程的教学内容是宪法原理还是中国宪法?教学重点是基本权利还是国家制度?教学方式是理论讲授还是案例讨论?教学目标是专业培养还是公民教育?教学态度是批判还是赞美?宪法学课程的教学内容应是宪法原理,教学重点应是基本权利,教学方式应是案例讨论,教学目标应是公民教育,教学态度应是尊重宪法文本。

宪法学;课程建设;教学内容;教学重点;教学方式;教学目标;教学态度

宪法学是教育部所确定的高等学校法学专业的核心课程。要提高宪法学的教学水平,就必须深化宪法学的教学改革,加强宪法学的课程建设。而要加强宪法学的课程建设,又必须加强宪法学的教材建设。然而,要加强宪法学的教材建设,加强宪法学的课程建设,提高宪法学的教学水平,无论是编写宪法学教材还是开展宪法学的教学活动,我们必须首先思考并解决以下几个方面的问题。

一、宪法学课程的教学内容:是宪法原理,还是中国宪法?

目前国内各高校法学院系开设的宪法学课程,有的叫《宪法学》或《宪法》,有的叫《中国宪法》,当然有的虽名叫《宪法学》或《宪法》,但实际上讲授的是《中国宪法》。那么,我们开设宪法学课程究竟是讲授宪法原理,还是讲授中国宪法呢?此外,在内容上我们要不要介绍外国宪法的情况呢?

学生只有掌握了基本的原理,才能融会贯通,举一反三,所以我们不能忽视宪法原理的教学而只讲授中国宪法,而且目前我国宪法实施状况不佳,只讲授中国宪法无法让同学们掌握宪法的基本知识和理论。当然,也不能只讲授宪法原理而不涉及中国宪法,否则不利于同学们对我国宪法的掌握。所以,应当运用宪法原理来讲授中国宪法。

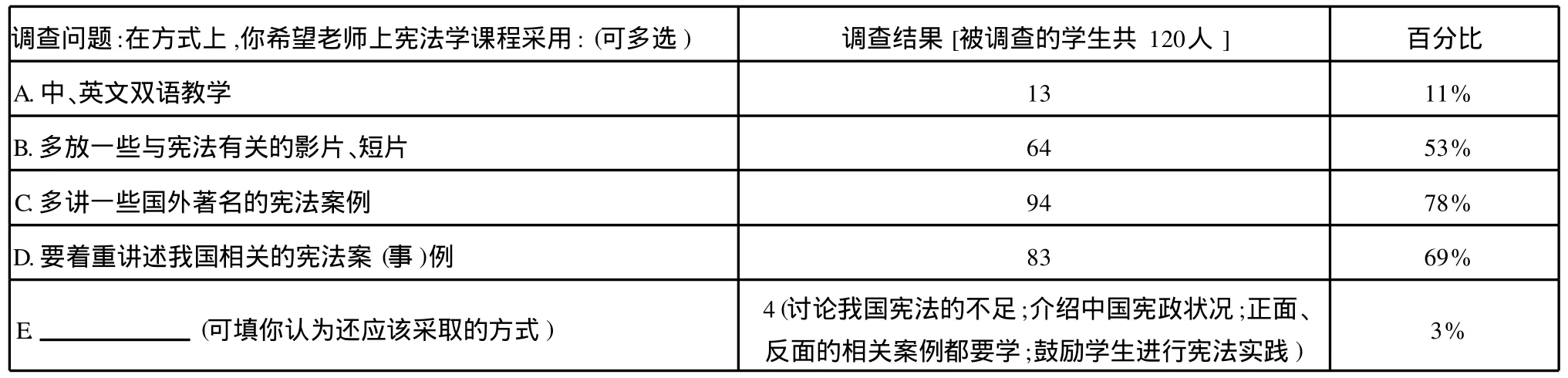

外国宪法的内容要不要涉及呢?有学者主张,大学一年级只学《中国宪法》,《外国宪法》课程要到高年级开设。固然,《外国宪法》课程可在高年级开设,但笔者还是主张在一年级讲授《中国宪法》或《宪法学》课程时也应涉及一些外国宪法的内容,原因很简单,利于中外宪法的比较,利于同学们对宪法基本原理的理解和掌握,而且,同学们也有这方面的需求。在2009年,笔者对120名法学专业的大学生进行了宪法学课程的问卷调查,据笔者统计,其中有94名同学希望老师在讲授宪法学课程时多讲一些国外著名的宪法案例,高达78%。具体调查情况如下表(表一):

此外,在调查学生关于如何修改宪法学教材时,也有多位同学强调要增添外国宪法的内容(详见后面的表五)。

调查问题:在方式上,你希望老师上宪法学课程采用:(可多选)调查结果[被调查的学生共120人]百分比A.中、英文双语教学13 11% B.多放一些与宪法有关的影片、短片64 53% C.多讲一些国外著名的宪法案例94 78% D.要着重讲述我国相关的宪法案(事)例83 69% E.(可填你认为还应该采取的方式) 4(讨论我国宪法的不足;介绍中国宪政状况;正面、反面的相关案例都要学;鼓励学生进行宪法实践) 3%

显然,对于宪法原理与中国宪法、外国宪法三大内容的关系及它们之间的比例平衡,我们不仅应当在平时的宪法学课程教学中充分注意,而且在宪法学教材的编写过程中也必须认真考虑。

二、宪法学课程的教学重点:是基本权利,还是国家制度?

众所周知,各个高校法学院关于宪法课程的课时一般都不太多,一般是一个学期共18周,每周3课时,而且有的学校往往军训还要占用2周,此外国庆或中秋放假往往也会冲掉1周。在实际上,宪法课程在法学本科专业16门核心课程中课时是最少的。

显然,在有限的课时内,要将有关宪法学的全部内容讲完是有困难的。那么,是蜻蜓点水式地将所有的宪法课程内容讲授一遍,还是有重点地选择讲授一些内容?如果宪法学的教学要有所选择和侧重,那么又应当重点讲授哪些内容?

蜻蜓点水地讲授,效果肯定不好。所以,宪法学课程的教学应当有重点,而且应当重点讲授基本权利的内容。因为,人类社会是人的社会,人类社会的一切理应以人为出发点和归宿,一切都应当为了人。从终极意义上说,任何真正的科学都应当是人学。宪法学也不例外,它是一门人学,正如中国法学会宪法学研究会会长韩大元教授所指正的:“宪法学本质上是人学,它的最高价值和核心命题就是人的尊严。”[1]它是一门研究如何为保障人真正成为人而规范国家权力的学问。“宪法之所以成为最高法规范,乃因为其内容是以保障人类的自由权利不受任何国家权力之侵犯的规范为中心而构成的”,“是由于将宪法规范视为一种价值秩序,认为‘尊重个人’的原理以及以此为基础的人权体系乃是宪法的根本规范”[2]。此外,宪法课程应以基本权利为教学的重点,也是同学们自己的要求。

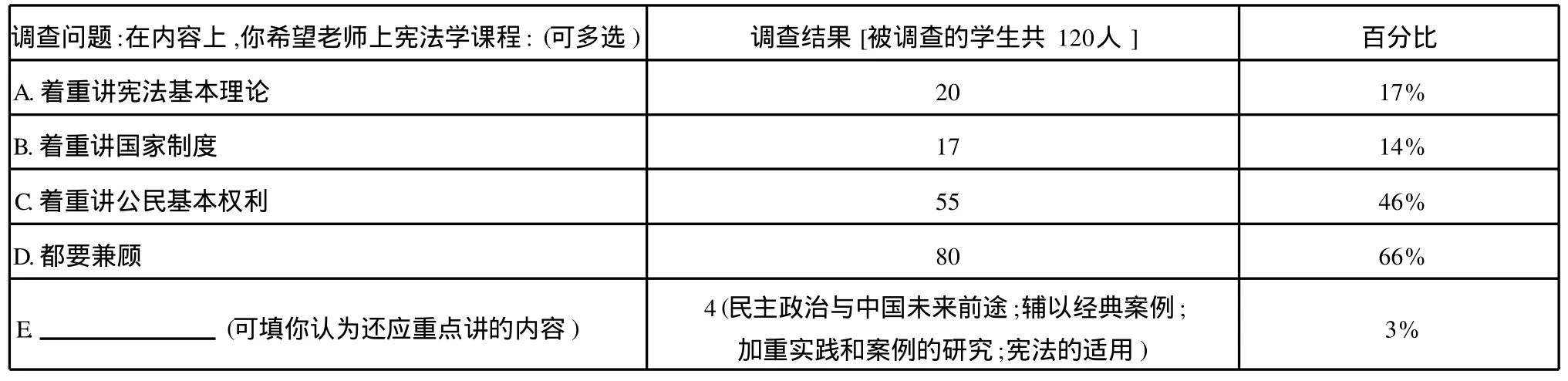

在宪法学课程的问卷调查中,笔者发现有近一半的同学希望老师着重讲授公民基本权利,而仅14%的同学希望老师着重讲授国家制度。值得注意的是,仍有66%的同学希望老师讲授宪法课程时要兼顾公民基本权利、国家制度和宪法基本理论等各项内容,这也就要求在重点讲授基本权利的同时,也不能忽视国家制度,特别是宪法基本理论的教学。具体调查情况如下表(表二):

调查问题:在内容上,你希望老师上宪法学课程:(可多选)调查结果[被调查的学生共120人]百分比A.着重讲宪法基本理论20 17% B.着重讲国家制度17 14% C.着重讲公民基本权利55 46% D.都要兼顾80 66% E.(可填你认为还应重点讲的内容) 4(民主政治与中国未来前途;辅以经典案例;加重实践和案例的研究;宪法的适用) 3%

宪法学课程教学课时的有限性,不仅要求宪法教学应当以基本权利为重点,它也要求我们编写宪法学教材不能太厚。现在各种版本的宪法学教材是越编越厚,一般都有十几章,甚至多达20多章,使法科学生刚刚接触宪法课程时容易产生畏难情绪,这影响了初学者对宪法课程的学习兴趣。2007年,我们苏州大学几位宪法学老师合作编写一本只有四章的宪法学教材(杨海坤、上官丕亮、陆永胜著:《宪法基本理论》,中国民主法制出版社2007年9月出版),受到同学们的喜爱。

三、宪法学课程的教学方式:是理论讲授,还是案例讨论?

由于目前我国宪法实施情况不容乐观,特别是宪法在司法实践中基本上不适用,宪法案例严重缺乏,所以国内各高校的宪法教学大多是理论的讲授,由此宪法学也通常被视为一门理论法学。

我们经常看到这样的上课情形:教师在讲台上讲授、板书,学生则抬头听讲、低头记笔记。这种“老师讲、学生听,老师满堂灌、学生满堂记”小学中学大学一贯制的简单落后的教学方法,明显地忽视了学生在教学过程中的积极、能动作用,学生成了消极、被动的客体,不能激发学生学习的自觉性和主动性,很不利于学生发现问题、分析问题、解决问题能力的培养[3]。

显然,这种理论讲授的教学方式效果不好,必须予以改革。教学是教师引导学生掌握教学内容全面发展各方面素质的活动,它包括教和学两个方面。教师是教的主体,学生是学的主体,在教学过程中我们既要发挥教师的主导作用,又要充分调动学生的主动性。叶圣陶先生说:“教是为了不教。”教师不仅仅要向学生传授知识,更要启发学生学习的积极性,指导学生掌握学习方法,引导学生主动地学习,培养学生的自学能力。既然教学包括教与学两个方面,那么教学方法也应包括教法和学法两个方面。因此,改革教学方法,不能仅局限于改革教师的施教方法,发挥教师的主导和引导作用,还应改革学生学习的方法,充分调动学生的主动性,必须将二者的改革有机地结合起来[4]。显然,案例讨论就是一种较好的教学方式,既可发挥教师的引导作用,又可充分发挥学生的主动性和积极性。即使目前我国没有充足的宪法案例,但我们可以在课堂上讨论一些相关的宪法事例,也可讨论一些国外的宪法案例。上述表一的调查结果显示:有69%的同学希望老师在讲授宪法课程时采用“着重讲述我国相关的宪法案(事)例”的教学方式,有高达78%的同学希望老师在讲授宪法学课程时采用“多讲一些国外著名的宪法案例”的教学方式。看来,案例讨论的教学方式是人心所向!

宪法课程的教学方式要由“理论灌输”改革为“案例讨论”,相应地,宪法学教材也必须予以改革。目前,我国各种版本的宪法学教材基本上是理论阐述型的。这在宪法课程的问卷调查中也反映出来,高达63%的同学认为现在的宪法学教材侧重理论,还有19%的同学认为理论与实践都欠缺。具体调查情况如下表(表三):

调查问题:你觉得现在的宪法学教材:调查结果[被调查的学生共120人]百分比A.侧重理论76 63% B.注重实践1 1% C.注重理论与实践的结合20 17% D.两者都欠缺23 19%

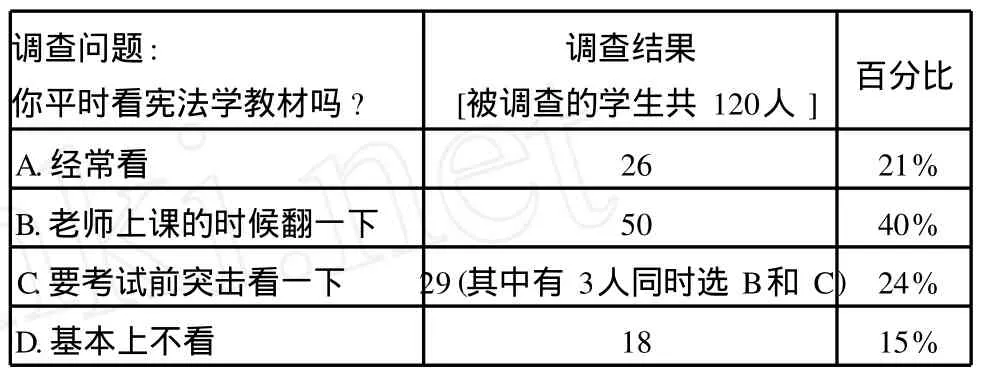

宪法学教材只有抽象的理论,让人阅读起来枯燥无味,这是目前有相当一部分学生基本上不看宪法学教材,绝大多数只在上课时翻一下或者在考试前突击看一下的重要原因之一。据笔者统计,15%的同学基本上不看宪法学教材,高达60%以上的同学只是在老师上课时翻一下或者在考试前突击看一下教材,具体情况如下表(表四):

调查问题:你平时看宪法学教材吗?调查结果[被调查的学生共120人]百分比A.经常看26 21% B.老师上课的时候翻一下50 40% C.要考试前突击看一下29(其中有3人同时选B和C )24% D.基本上不看18 15%

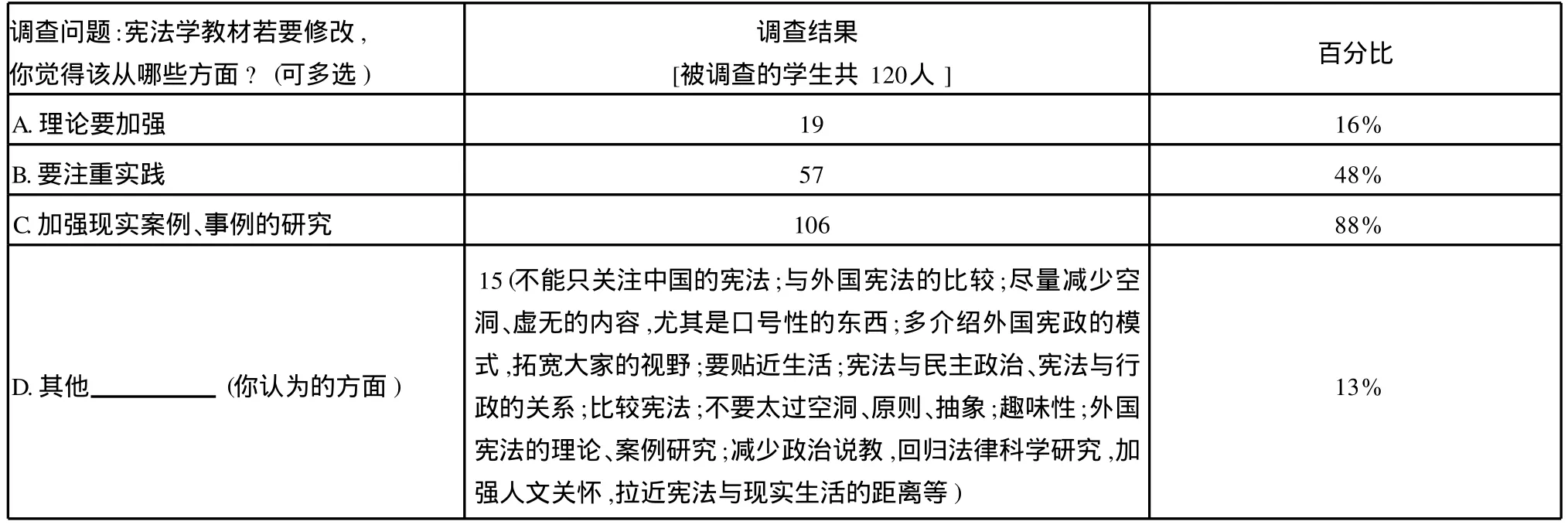

显而易见,宪法学教材的改革,应当由侧重理论型更新为侧重案例型或者理论与案例并重型。在教材编写时,应当注意编写一些乃至相当数量的宪法案例或宪法事例。这在同学们中已是强烈的呼声!调查发现:有48%的同学认为宪法学教材应当注重实践,更有高达88%的同学希望宪法学教材要“加强现实案例、事例的研究”。具体调查情况如下表(表五):

调查问题:宪法学教材若要修改,你觉得该从哪些方面?(可多选)调查结果[被调查的学生共120人]百分比A.理论要加强19 16% B.要注重实践57 48% C.加强现实案例、事例的研究106 88% D.其他(你认为的方面) 15(不能只关注中国的宪法;与外国宪法的比较;尽量减少空洞、虚无的内容,尤其是口号性的东西;多介绍外国宪政的模式,拓宽大家的视野;要贴近生活;宪法与民主政治、宪法与行政的关系;比较宪法;不要太过空洞、原则、抽象;趣味性;外国宪法的理论、案例研究;减少政治说教,回归法律科学研究,加强人文关怀,拉近宪法与现实生活的距离等) 13%

四、宪法学课程的教学目标:是专业培养,还是公民教育?

近些年来,一些宪法学者强调宪法学应当专业化,建立宪法学的“专业槽”。那么,宪法学课程是否也应强调宪法学的专业化,强调学生的宪法专业素质培养呢?笔者认为宪法学课程不宜过分强调专业化教育而应强调常识性的公民教育。主要理由如下:

第一,过分强调宪法的专业化,不利于学生学习宪法。本科生的宪法学课程,国内各大高校一般安排在一年级开设。对于几乎没有任何法学概念的新生来说,宪法的过分专业化、理论化,只会使新生对宪法的学习产生畏难情绪。宪法学课程简单一些,通俗易懂一些,让人感觉宪法就像常识一样,反而有利于吸引学生,提高学生学习宪法的兴趣。

第二,过分强调宪法的专业化,强调宪法学的“专业槽”,与当前法学教育的普及化不相符合。目前我国的法学教育早已不再是精英教育,而是大众教育。现在我国共有600多所高校开设了法学专业,每年招收超过8万名法学的本科生,加上硕士生、博士生,以及成教生,每年学习法律的学生超过10万人。显然,这么多法科学生已经不可能都从事法律职业。大多数法科学生只有到非专门法律职业的各种行业中去就业。显然,过分强调法科学生的专业化教育特别是职业教育,过分强调培养专门的法律人才,是一种浪费,也是不可能的。对于刚刚从高中毕业的新生来讲,也许人文素质的教育对他们来说更为重要。而在宪法学课程中,也许更应强调对学生进行公民教育。

第三,就宪法本身而言,宪法本身就是一种常识,它是人类文明的基本共识和常识,它是关于公民与国家基本关系的常理和常识。强调宪法学课程的常识性教育,不仅不会降低宪法的地位,反而有利于使学生更加认识到宪法的重要性,进而更加努力地学习宪法。

第四,只有宪法成为全国人民的常识和文化,才能实现宪政。为什么我国自清朝末年以来制定了一部又一部宪法,都没有得到很好地实施,没有实现宪政?宪法常识和宪法文化的缺乏是其中的一个重要原因[5]。如果广大公民心中没有宪法,不会运用宪法,不以宪法为最高的活动准则,宪法规则不能成为大家公认的、共同遵守的一种常识,国民的宪法文化不能形成,那么宪政是永远不可能变成现实的。为什么18世纪美国能够独立并建立一个共和制的宪政国家?一个重要原因是当时在启蒙思想家潘恩撰写的小册子《常识》一书的影响下,北美大陆全体人民形成了独立、民主、共和的思想和文化。1776年1月10日,潘恩匿名发表了一本宣称独立、民主、共和这些真理如常识一样自然可信的小册子《常识》。《常识》一出,振聋发聩,犹如划破黑夜的枪声。不出三个月,发行12万册。总销售量达50万册。当时200万北美居民中几乎每一个成年男子都读过或者听过别人谈这本小册子。《常识》流传之广,今天的读者难以想象。当时在许多乡村茅舍,如有幸拥有一本藏书,那自然是《圣经》,可是如果拥有第二本,那就是《常识》。在许多大陆军士兵的背囊中,都有一本读得皱巴巴的《常识》。一家英国报纸惊叹:“《常识》无人不读。凡读过这本书的人都改变了态度,哪怕是一小时之前,他还是一个强烈反对独立思想的人。”华盛顿也曾承认这本书在“很多人心里,包括他自己在内,引起了一种巨大的变化”[6]。目前我国13亿人口有8亿农民,基本上不了解宪法,即使是城市居民,一般也不懂宪法。面对这种国情,如果过分强调宪法学的专业化,过分提高所谓宪法学的“专业槽”,那么只会使我们的国民更加不懂得宪法,我们的宪法学就会成为“小圈子里的自娱自乐”。所以,目前及今后相当一段时间里我们的任务是将宪法学知识常识化,在概念和范畴方面主要使用我国宪法文本上已有的基本的专业术语即可。培养学生是教师的天职,宪法学的研究要为宪法学的教学服务,专业化要为常识化服务,我们要通过宪法教学去影响法科学生,培养他(她)们的宪政理念,进而影响社会大众,使宪法变成我们13亿人的常识和文化,让每个人都时时刻刻以宪法为根本的活动准则,保证我国宪法的实施和宪政的实现。这是我国宪法的明确要求:“全国各族人民、一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织,都必须以宪法为根本的活动准则,并且负有维护宪法尊严、保证宪法实施的职责。”(序言)当然,宪法学教材的编写相应地也应通俗易懂,常识化,要利于公民教育。

五、宪法学课程的教学态度:是批判,还是赞美?

当今我国的法学院存在一种有趣的现象:法学院的教师们对待我国现行的法律和法律制度往往采取一种批判的态度,在课堂上动辄采用一种不屑一顾甚至嘲讽的口吻,对我国的法律和法律制度中的弊端慷慨激昂地加以指责;相反,对于西方的法律和法律制度则大加赞赏并自觉和不自觉地把其作为讲授的重点[7]。当然,宪法学课程的教学也不例外。

近些年来,国内许多法学老师开始反思这种教学方式。可以想象,这种对我国现行宪法和法律一味批判的教学方式导致的结果极可能是:我们法学院培养的法律人才对本国的宪法和法律没有好感,缺乏起码的尊重,甚至是蔑视。然而,法科学生以这样的态度去从事法律职业,在工作中怎么会认真地执行宪法和法律呢?!而连执法者都不能尊重宪法和法律,不能认真地执行宪法和法律,我们又怎么能建成法治国家呢?!显然,批判式的教学方式不利于我国的法治建设。正如一位学者所指出的:“执教者对本国法律进行宣泄式地鞭尸的结果,固然可能获得不少喝彩,瓦解的可能是他们对法律的信仰。”“当一个法学教师在课堂上尽情宣泄自己对本国法律不满的时候,他是否会想到、是否应当想到这种宣泄的不满会产生强烈的传染性,从而培养出新一代蔑视自己国家法律的‘愤青’而使法学教育走向歧途?”[8]

显然,在宪法学课程的教学中,教师对中国宪法的态度不应是一味地批判,对现行宪法应持有起码的尊重和敬意,要尊重宪法文本。那么,是不是像在宪法课程开设的早期那样只是一味地赞美现行宪法,只是论证中国宪法的合理性呢?从一种极端发展到另一种极端是不对的,而从现在的极端回到过去的极端同样不对!也许,中庸之道才是恰到好处的!毕竟,我国现行宪法不是那么完美。进入21世纪后,法学方法论开始在我们中国兴起,越来越多的学者在研究和运用法学方法论,运用解释的方法来解读我国的法律文本。我们宪法学界越来越多的学者也开始运用解释的方法来进行宪法学研究,“宪法学方法论”开始萌芽。同样地,我们可以将法学方法论运用到宪法课程的教学中去。我们可以在对现行宪法文本予以基本尊重的基础上,根据宪政的理念来理解、解释和解读我国现行宪法,弥补现行宪法的不足。

曾任东吴大学法学院院长的杨兆龙先生早在1944年出版的《中华法学杂志》上发表的《宪政之道》一文中就指出:“在英美等国,大家并没有把宪法形式的好坏与内容的繁简看得太重,而能够将大部分的精力用到如何使宪法的抽象原则在实际政治上发生作用,即如何使‘死宪法’变成‘活宪法’的问题上面去。”“法律虽不完美,只要有适当的知法的人去解释运用它,使它合理化,仍旧可以在实际政治或生活上发生良好的作用。”[9]这些话在今天对我们仍很有启示意义。

显然,我们从事宪法教学工作的老师们在解释宪法方面以及培养学生正确解释和适用宪法的能力方面大有作为,而且必须有所作为,这也是我们加强宪法学课程建设(包括宪法学教材的编写)所必须注意的重要方面。

结 语

上述宪法学课程的五大问题,也可以说是宪法学课程建设中的五组矛盾。我们在宪法学教材的编写、宪法学的教学以及整个宪法学课程的建设中必须认真对待,恰到好处地权衡处理。

最后有必要强调指出的是,因为教学是教与学的结合,教师是教的主体,而学生是学的主体,所以宪法学课程教学水平的提高需要老师与学生的共同努力,不仅宪法学教师要思考并解决以上五组矛盾,而且法学院的学生们在学习宪法学课程时同样也必须思考并认真对待这些问题,只有这样,才能真正学好宪法学课程。

[1]韩大元.寻求宪政的普遍性与特殊性价值[N].法制日报,2004-08-12(11).

[2]芦部信喜.宪法[M].林来梵等译.北京:北京大学出版社,2006.10,11.

[3]上官丕亮.从素质教育看宪法学的教学改革[J].东吴法学,2000(专号):288.

[4]上官丕亮.素质教育与宪法学的教学改革[A].杨海坤.法学应用人才培养模式的反思与重构[C].北京:法律出版社,2002.117.

[5]上官丕亮.宪法命运的文化建构[J].政治与法律,2004,(5).

[6]朱学勤.北美独立战争时期的独立思想启蒙者潘恩[Z].http://www.siwei.org.cn/bbs/Topic. aspx?BoardID=13&TopicID=2185.

[7]侯欣一.当代中国法学教育之我见[J].法学家茶座,2007,(14):31.

[8]张建伟.给法律一点敬意[N].检察日报,2006-11-13.

[9]杨兆龙.杨兆龙法学文选[M].北京:中国政法大学出版社,2000.44,55.

责任编辑:邵东华

D925

A

1008-6951(2011)01-0147-05

2010-10-10

本文系作者所主持的国家社会科学基金项目“法律适用中的宪法实施研究”的阶段性成果之一(项目批准号:10BFX025)。作者简介:上官丕亮(1967— ),男,江西赣县人,苏州大学王健法学院副教授,法学博士,中国法学会宪法学研究会宪法教学专业委员会委员。