亚血红素多肽对大鼠脑缺血再灌注损伤的保护作用

2011-08-25包雪鹦

赵 玉, 包雪鹦

脑血管疾病是目前严重危害人类健康的主要疾病之一,缺血性脑血管疾病(ischemia cerebrovascular disorders,ICD)占到80%以上,已成为威胁人类健康的重大疾病,具有发病率高、致死率高和致残率高的特点。在ICD的治疗中重建血流或增强缺血区的血流供应是缺血脑组织修复损伤的必需条件,但同时带来的再灌注损伤也是目前最受关注的问题[1]。本研究通过建立大鼠脑缺血-再灌注模型,从氧自由基、NO神经毒性及神经细胞损伤角度探讨亚血红素多肽对脑缺血的保护作用。

1 材料与方法

1.1 药品与试剂 亚血红素多肽,由吉林大学生命科学学院提供;丹参注射液,批号:0701035,上海中西制药有限公司;超氧化物歧化酶(SOD)试剂盒批号:20080123,丙二醛(MDA)测试盒批号:20080124,一氧化氮(NO)试剂盒批号:20080123,以上均由南京建成生物工程研究所提供;红四氮唑(TTC),批号:20071103,中国医药集团上海化学试剂公司提供。

1.2 主要仪器 755B紫外可见分光光度计(上海精密科学仪器有限公司),GF-D200型半自动生化分析仪(山东高密彩虹分析仪器有限公司)。

1.3 实验动物 雄性Wistar大鼠,体重280~320g,由吉林大学白求恩医学院实验动物中心提供。

2 实验方法

2.1 动物分组及给药 雄性Wistar大鼠按体重随机分为6组,即假手术组、模型组、阳性对照药丹参注射液组(0.36ml/kg)、亚血红素多肽高剂量组(1mg/kg)、中剂量组(0.3mg/kg)、低剂量组(0.1 mg/kg)。亚血红素多肽组于缺血前30min舌下静脉注射不同剂量的药物(0.1ml/100g),假手术组、模型组于缺血前30min舌下静脉注射等体积的生理盐水。

2.2 制备大鼠脑缺血再灌注损伤模型 大鼠大脑中动脉栓塞(MCAO)局灶性脑缺血模型参照Zea longa[2]等报道的线栓法,加以改进。用10%水合氯醛(350mg/kg)腹腔注射麻醉,仰卧位固定做颈部正中切口,钝性分离右侧颈总动脉(CCA),向上分离颈内动脉(ICA)和颈外动脉(ECA),结扎ECA及CCA的近心端,在CCA远心端上剪一小切口,将准备好的栓线从颈总动脉至颈内动脉缓慢插入大脑中动脉(MCA),当有轻微阻力时停止,插入深度约18±0.5mm(自颈内外动脉分叉处算起),用缝线结扎固定鱼线,缝合皮肤,完成了大脑中动脉缺血模型的制备。模型成功标准根据Zea-Longa建立的评定神经功能缺损程度5级评分法标准,动物清醒后,造模大鼠符合1~3分中任一项或几项者,视为造模成功,不符合的弃之不用。假手术组除不插入栓线外其余均同于模型组。于缺血4h后轻轻拔出栓线进行脑缺血再灌注。术中用白炽灯加温,维持大鼠肛温约37℃。各组大鼠均在缺血再灌注24h后处死。

2.3 大鼠行为障碍评分 评分标准参考Zea-Longa 5分制评分标准。0分:无神经系统功能缺失症状,活动正常;1分:不能完全伸展左侧前爪;2分:向左侧行走;3分:向左侧转圈或追尾状;4分:不能自主行走、意识丧失。积分越高,说明大鼠行为障碍越严重。

2.4 脑组织匀浆中SOD、MDA及NO含量测定 大鼠麻醉后立即快速断头、取脑,在冰面上快速取脑组织,分离并去除嗅球、小脑和低位脑干,保留大脑部分,切去大脑海马区脑组织0.2g放入预冷4℃的生理盐水中,用玻璃匀浆器制成10%的脑组织匀浆液,将此匀浆液3500r/min离心15min,取上清液按试剂盒说明操作,进行脑组织中SOD、MDA及NO含量测定。

2.5 大鼠TTC染色及脑梗死面积测定 实验结束后,大鼠断头取脑,间隔2mm连续做4个脑冠状切片,置于2%磷酸盐缓冲液中,37℃避光温浴30min。TTC被线粒体过氧化氢酶还原,可使正常脑组织染色呈红色,梗死组织呈白色。用图像分析软件测量梗死区面积占整个脑组织面积的百分比,评价脑损伤的程度。

2.6 统计学处理 实验数据的统计学处理均采用t检验法进行显著性检验,结果以平均值±标准差±s)表示,以P<0.05为具有统计学意义。

3 结果

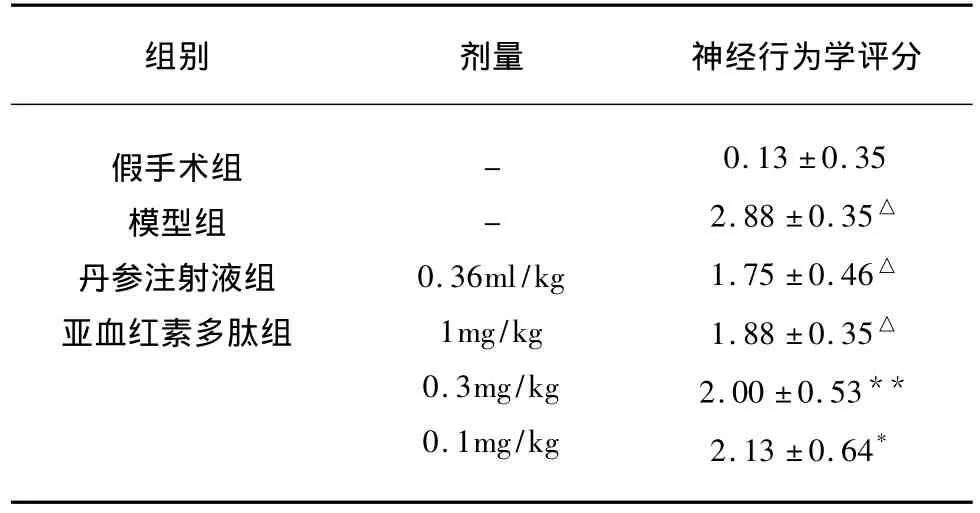

3.1 亚血红素多肽对脑缺血再灌注损伤大鼠行为障碍评分的影响 大脑中动脉栓塞术后,缺血再灌注模型组大鼠表现出明显的运动功能障碍,与假手术组比较,模型组大鼠神经功能评分明显升高(P<0.001),说明模型成立。与模型组比较,阳性药组、亚血红素多肽高剂量组能明显改善脑缺血再灌注损伤大鼠的行为障碍(P<0.001);亚血红素多肽中、低剂量组均能不同程度改善缺血再灌注损伤大鼠的行为障碍(P <0.01,P <0.05),结果(见表1)。

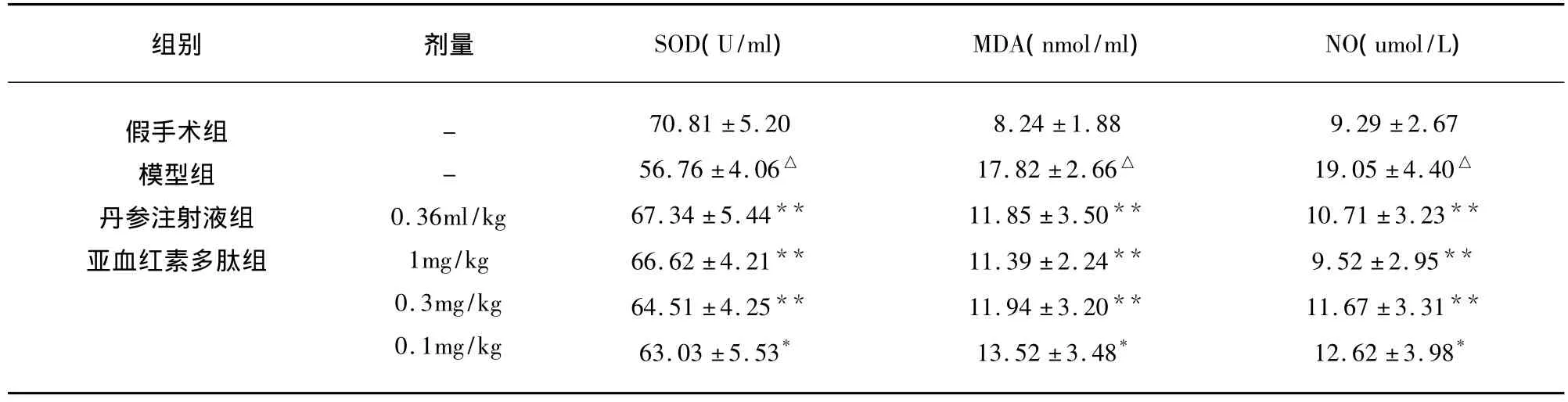

3.2 亚血红素多肽对脑缺血再灌注损伤大鼠脑组织SOD、MDA、NO含量的影响 与假手术组比较,模型组SOD活性明显降低,MDA、NO含量明显升高(P<0.001),表明脑缺血再灌注模型成立。与模型组比较,阳性药组、亚血红素多肽高、中、低剂量组SOD 活性明显升高(P <0.01,P <0.05),MDA、NO 含量明显降低(P <0.01,P <0.05);呈剂量依赖关系,结果(见表2)。

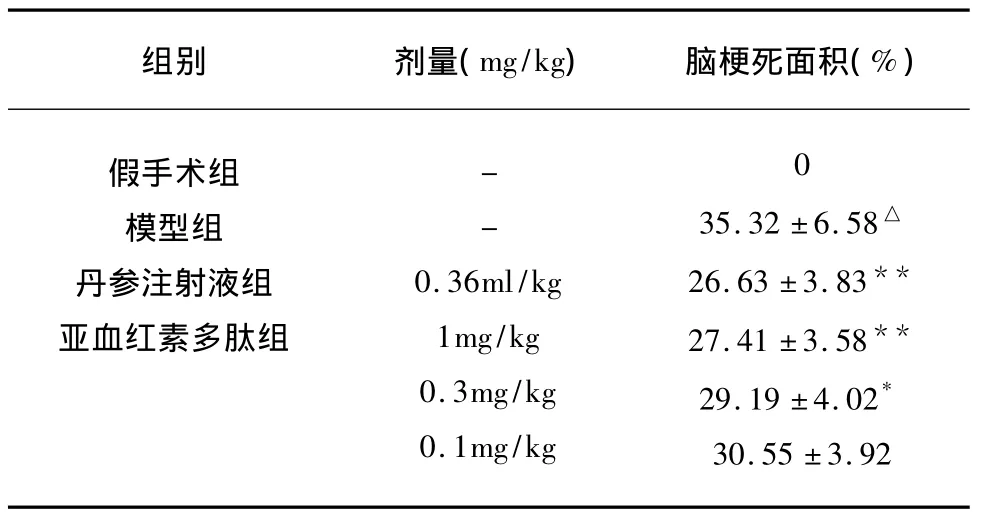

3.3 亚血红素多肽对脑缺血再灌注损伤大鼠脑梗死面积的影响 模型组的脑缺血面积明显高于假手术组,表明模型复制成功。与模型组比较,阳性药组、亚血红素多肽高、中剂量组可明显缩小脑梗死面积(P <0.01,P <0.05),结果(见表3)。

表1 亚血红素多肽对脑缺血再灌注损伤大鼠行为障碍评分的影响χ ± s,n=8)

表1 亚血红素多肽对脑缺血再灌注损伤大鼠行为障碍评分的影响χ ± s,n=8)

与假手术组比较△P<0.001;与模型组比较*P<0.05,**P<0.01

组别 剂量 神经行为学评分假手术组模型组丹参注射液组亚血红素多肽组- -0.36ml/kg 1mg/kg 0.3mg/kg 0.1mg/kg 0.13 ±0.352.88 ±0.35△1.75 ±0.46△1.88 ±0.35△2.00 ±0.53**2.13 ±0.64*

表2 亚血红素多肽对脑缺血再灌注损伤大鼠脑组织匀浆中SOD、MDA、NO含量的影响χ ± s,n=6)

表2 亚血红素多肽对脑缺血再灌注损伤大鼠脑组织匀浆中SOD、MDA、NO含量的影响χ ± s,n=6)

与假手术组比较△P<0.001;与模型组比较*P<0.05,**P<0.01

组别 剂量(mg/kg) 脑梗死面积(%)

表3 亚血红素多肽对脑缺血再灌注损伤大鼠脑梗死面积的影响 ± s,n=8)

表3 亚血红素多肽对脑缺血再灌注损伤大鼠脑梗死面积的影响 ± s,n=8)

与假手术组比较△P <0.001;与模型组比较*P <0.01,**P <0.05

组别 剂量 SOD(U/ml) MDA(nmol/ml) NO(umol/L)假手术组模型组丹参注射液组亚血红素多肽组- -0.36ml/kg 1mg/kg 0.3mg/kg 0.1mg/kg 70.81 ±5.2056.76 ±4.06△67.34 ±5.44**66.62 ±4.21**64.51 ±4.25**63.03 ±5.53*8.24 ±1.8817.82 ±2.66△11.85 ±3.50**11.39 ±2.24**11.94 ±3.20**13.52 ±3.48*9.29 ±2.6719.05 ±4.40△10.71 ±3.23**9.52 ±2.95**11.67 ±3.31**12.62 ±3.98*

4 讨论

亚血红素多肽(DhHP-6)是以抗坏血酸过氧化物酶和微酶的结构为依据合成的一种含亚血红素的六肽衍生物,其作为过氧化物酶模拟物具有过氧化物酶活性及防止超氧离子和自由基的损害的作用。

在脑缺血再灌注损伤过程中产生大量的氧自由基(OFR),OFR主要通过系列的过氧化物反应造成组织细胞的损伤,其中主要的损害为细胞膜磷脂分子中的不饱和脂肪酸的过氧化产生脂质过氧化物,再经过氧化分解成MDA,最终使磷脂结构发生变化膜受到严重破坏[3]。SOD是一种广泛存在的抗氧化酶,它可清除OFR,其值高低直接反映机体清除氧自由基的能力。MDA是氧自由基攻击细胞膜的不饱和脂肪酸的终产物,其值的高低间接反映机体细胞受自由基损伤[4,5]。

实验结果显示,亚血红素多肽可增高脑组织及血清中SOD活性,降低MDA含量。说明该药可增强机体对自由基的清除能力,具有抗脂质过氧化的作用,从而发挥对细胞膜的保护作用,且其作用有明显的剂量依赖关系。

LDH是细胞内酶,少量漏出即提示细胞膜通透性增高,漏出的多少反映细胞膜的受损程度。实验结果显示,亚血红素多肽能降低血清中LDH的活性,说明亚血红素多肽可减轻细胞膜的损伤程度,降低细胞膜的通透性,具有膜稳定性。

由于氧自由基产生,兴奋性氨基酸释放,Ca2+超载等综合因素导致缺血性脑细胞损伤,大鼠出现不同程度的运动障碍甚至死亡[6,7]。实验结果显示亚血红素多肽能降低大鼠的行为指标评分,减少梗死面积。说明亚血红素多肽可减轻脑缺血所造成的行为障碍,减少脑细胞损伤,延长动物的存活时间。

通过上述实验说明,亚血红素多肽具有抗自由基损伤、保护细胞膜、减轻酸中毒、减轻脑缺血所造成的行为障碍、延长动物的生存时间,具有脑保护的作用。

[1] 马丽炎,王春兰,张 琪.三七皂甙对脑组织血液供应和能量代谢的影响[J].中国药理学通报,1998,14(1):27.

[2] Longa EZ,Weinstein PR,Carlson S.Reversible middle cerebral artery occlusion without craniectomy in rats[J].Stroke,1989,20(1):84 -91.

[3] 郑彩酶.脑缺氧与缺血性脑血管病神经元损伤的研究进展[J].国外医学脑血管疾病分册,1993,1(1):6-9.

[4] 李宝民,张 纪,殷国升.脑缺血再灌注自由基脑损害的影响和自由基清除作用[J].中华神经外科杂志,1990,69(3):2 -6.

[5] Pisani A,Calabresi P,Bernardi G.Hypoxia in striatal and cortical neurons:membrane potential and CA measurements[J].Neuroreport,1997,24(8):1143.

[6] 邢 虹,何其华,袁蓝兰,等.局灶性脑缺血再灌注损伤时神经细胞内CA时空动态变化[J].中国组织化学与细胞化学杂志,1999,8:50 -56.

[7] Lee YM,Hsiao G,Chen HR,et al.Myocardial ischemia/reperfusion injury via neutrphil inhibition in rats[J].Eur JPhharmacol,2001,422(1):159-167.