基于航空摄影测量的森林数字化地形模型

2011-08-09王霓虹尹英姬胡润田

王霓虹 尹英姬 胡润田

(东北林业大学,哈尔滨,150040)

森林在全球生态系统中的作用已无须质疑,但在林业生产实践中,发挥森林的生态效益、经济效益和社会效益,却是森林经营管理的核心问题。地形,包括海拔高程、坡向、坡度等,作为环境因素对于一个森林分布区域内的水、土壤及光等起到一个再分配的作用。所以地形因子对于森林的生长发育、动态演替以及森林经营规划都是重要的因素。在森林经理调查中,地形被作为小班的林分因子进行测定,并参与对区域森林的评价和规划。随着数字航空摄影测量的进步,与摄影测量有关的许多过程都实现了自动化,而且摄影测量本身也已成为从航片获得精确的三维地理信息的主要技术手段[1]。笔者在基于数字航空摄影的森林经理调查体系中,借助于3S信息平台(ArcView及ERDAS图像处理软件)研究了东北林业大学帽儿山林场老山施业区数字化地形模型的技术方法,旨为提取和查询森林地形信息提供技术手段,并为森林规划与森林经营提供必要的基础信息。

1 老山施业区数字化地形模型(DTM)的生成

在进行区域航空摄影空中三角测量时,为求解区域内航空像片的外方位元素,需要通过输入一定量的地面控制点以及系统自动化采集一定数量的像片连接点进行后方交会,获得每张航片的内外方位元素。有了航片的内外方位元素,就可以进行前方交会,获得像对重叠区内每个像素所对应的地面点的X、Y、Z坐标,即可以生成相应的像对重叠区域的数字化高程模型。有了内外方位元素及重叠区域的数字化高程模型,就可以对中心投影的航片进行纠正,获得相对重叠区域的正射影像。

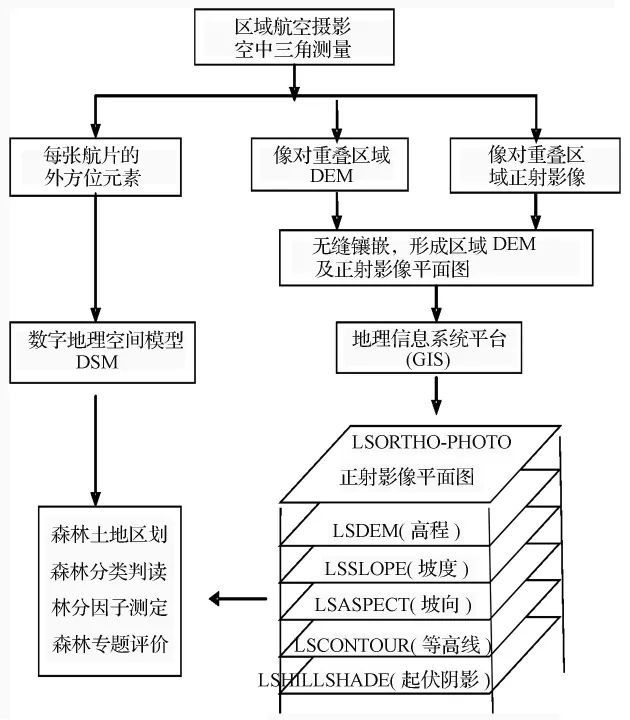

根据含有航片内外方位元素区域文件(BLOCK FILE),可以建立区域数字地理空间模型。同时对单个像对的DEM和正射影像进行各自的无缝镶嵌,形成区域的数字化高程模型(DEM)及正射影像平面图(DOM),将它们作为专题图层加载到地理信息系统平台上进行空间分析及处理,生成区域数字化地形模型(DTM)。技术框架如图1所示。

图1 基于航空摄影测量的老山施业区数字化地形模型生成过程

1.1 数字化高程模型专题图和正射影像平面图

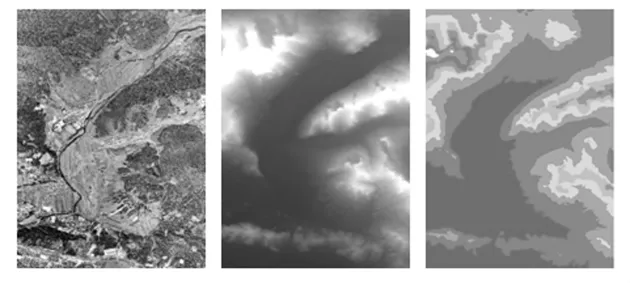

在ERDASIMAGINE平台上进行的空中三角测量过程中,初始产生的数字化高程模型和正射影像,都是IMG格式的图像。为了便于GIS分析,DEM数据在加载到Arc View之前须转化成GRID格式,使之成为连续型栅格专题图,而正射影像图还保持IMG图像格式。DEM和正射影像图有着一致的投影和坐标系,即在空中三角测量之前所定义。正射影像平面图中的每个像素含有该点所对应的二维大地坐标X、Y和地物发射光亮度的灰度值(256个灰度级)[2]。DEM图像中的每个栅格点含有该点的大地三维坐标,除了X、Y坐标还有地面高程值(Z)。图2显示的是通过无缝镶嵌形成的老山施业区局部区域的数字化高程模型(DEM)及正射影像平面图。

图2 区域正射影像平面图与区域数字化高程模型(IMG及GRID格式)

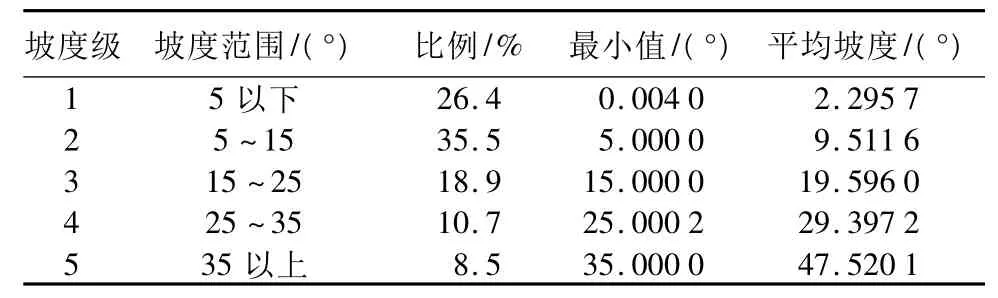

1.2 老山施业区数字化坡向专题图及坡度专题图

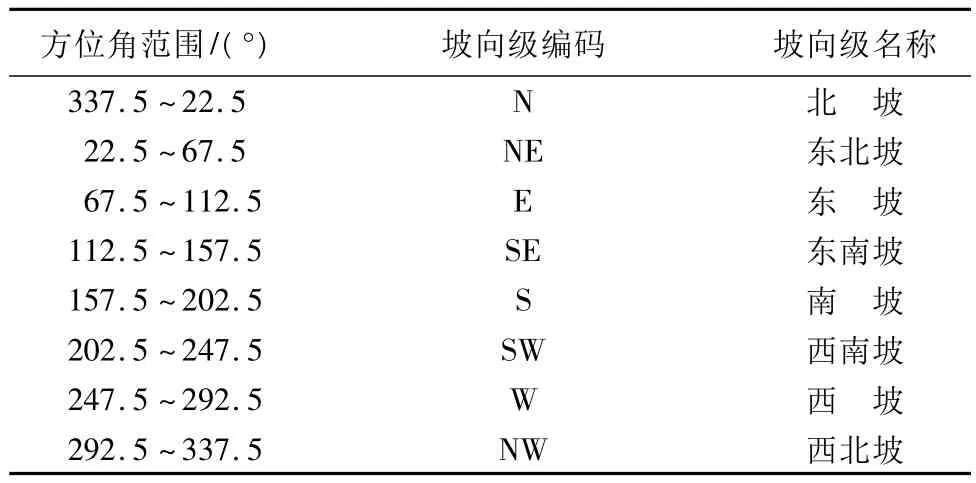

坡向专题图是对高程专题图进行空间分析产生的,对每个栅格点进行邻域分析,通过开设9点窗口内的高程差分计算,得出每个栅格点的坡向方位角值。方位角取值范围是0~360°,属于浮点型的连续数据集[3]。对整幅图来说,就生成了区域的坡向栅格专题图,如图3所示。在Arc View平台上可以利用专题图查询出任意一地物点的坡向值。在人们日常生活中以及森林调查中,经常用坡向级来表示某点或区域的坡向,通常分成8个方向级,如表1。

表1 坡向级的划分

坡度专题图与坡向专题图一样,也是对高程专题图进行空间分析而产生的。对每个栅格点进行邻域分析,通过开设9点窗口内的高程差分计算,得出每个栅格点的坡度角值,方位角取值范围是0~90°,为浮点连续型数据集。

1.3 地形起伏阴影专题图

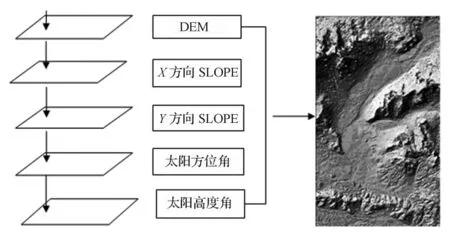

使用数字化高程模型产生地形起伏阴影的方法已被许多绘图人员所研究和应用,作为改进地图可视性质量的一种重要技术。这种表达方法主要以人们视觉的生理本能为前提,因为人们对物体阴阳面反差的视觉感应会产生立体的视觉映射。在ArcView平台上生成的地形起伏阴影专题图及其生成的地图分析模型如图4所示。

图4 地形起伏阴影专题图及其生成的地图分析模型过程

地形起伏阴影专题图实际上是地面点的相对照度专题图,栅格点取值范围0~255,属于整数离散型栅格图。地形起伏阴影是它的一个效果,因为这与人们因物体光照及大小距离等产生立体视觉效应是一致的。这种专题图的应用,既可以辅助对环境的视觉评价,也可以作为研究树木生长的一个环境因子。

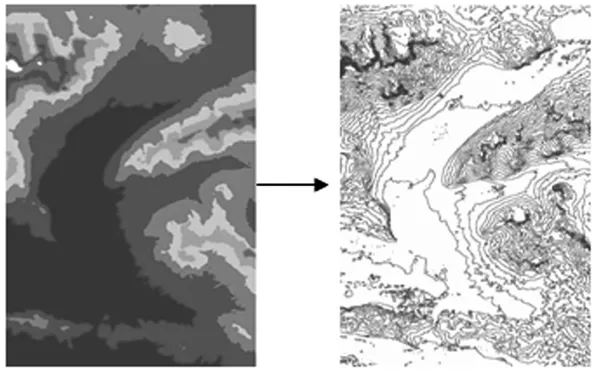

1.4 等高线专题图

等高线专题图是由数字化高程栅格专题图线性化产生的一种矢量地形图(图5)。每一条等高线表示某一高程,等高线的间距是在数字化高程专题图线性化时由研究者定义,这里定义为10 m。等高线的间距选择决定使用时的精度,但选择时也受数字化高程模型精度的约束,而数字化高程模型的精度受空中三角测量自动化选择连接点数量的影响,因为高程模型栅格点的高程值是由这些已知点内插出的。所以,在进行空中三角测量时,就要考虑专题图的应用。等高线和地形模型都是大地定向的,所以等高线不但能表示所经各点的高程值,而且等高线的模式也表示出地形在区域内的动态变化,表达坡度及坡向的变化[4]。这些对于基于数字化的航空摄影图像进行区划森林小班起着很大的辅助作用。

图5 由数字化高程模型产生的等高线

2 老山施业区数字化地形模型的信息查询

数字化地形模型为区域森林的评价、森林规划与森林经营提供了必要的基础信息。为了获得这些信息,就要对数字化地形模型进行查询。

2.1 应用空间分析模型方法获得各林班等地形特征信息

各林班、施业区乃至林场作为森林经营的管理单位,从经营条件的评价到森林规划,都需要地形特征信息来支持。

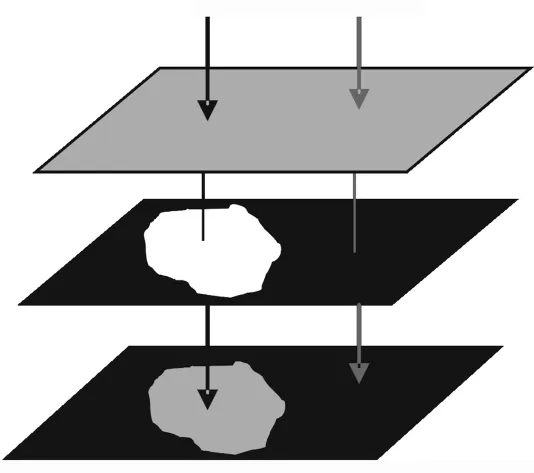

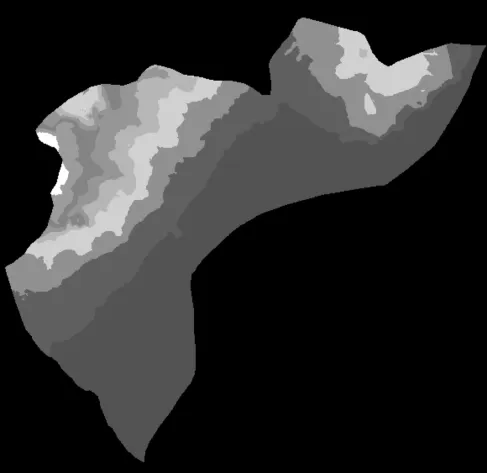

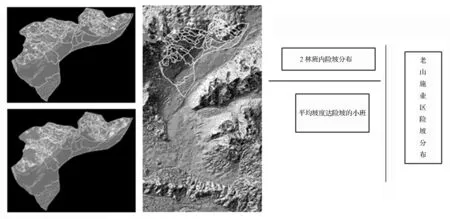

首先,从数字化地形模型获得各林班或施业区等分总体的地形信息。在GIS平台上,可以用数字化地形专题图和林班(或施业区)栅格专题图进行点对点的叠加掩膜处理。如图6所示,森林区划专题图中区划内可透膜,区划单位界外不可透膜。这样处理实质上是将高程、坡度、坡向按着指定的区域(如林班)从原来的整个区域的数字化地形模型中分离出来并产生新的图层,在本研究中是林班的地形专题图数据。图7显示的是老山施业区2林班的高程专题图。

图6 林班专题图和地形专题图的掩膜叠加

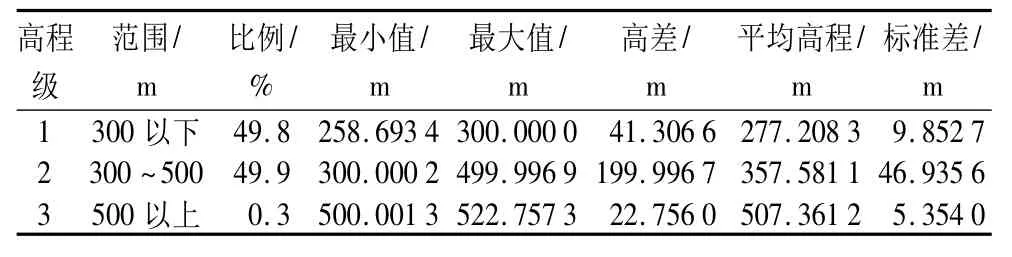

从森林立地评价和立地异质性分类的角度,应该对高程、坡度、坡向进行再分类。

高程再分类为:300 m以下,300~500 m,500 m以上;坡度再分类为:平坡(0~5°),缓坡(5°~15°),斜坡(15°~25°),陡坡(25°~35°),险坡(35°以上);坡向再分类为:半阳坡(W,SE),阳坡(S,SW),阴坡(N,NW),半阴坡(E,NE)。按着选定的分类标准,对原林班地形专题图进行再分类操作,产生新的图层,即林班高程、坡度、坡向再分类专题图,分别见表2、表3、表4。再分类专题图的每个栅格数据不是原地形因子的数据,而是再分类单位的代码值,是离散型数据[5]。

图7 老山施业区2的林班高程栅格专题图

表2 2林班高程再分类的统计数据

表3 2林班坡度再分类的统计数据

表4 2林班坡向再分类的统计数据

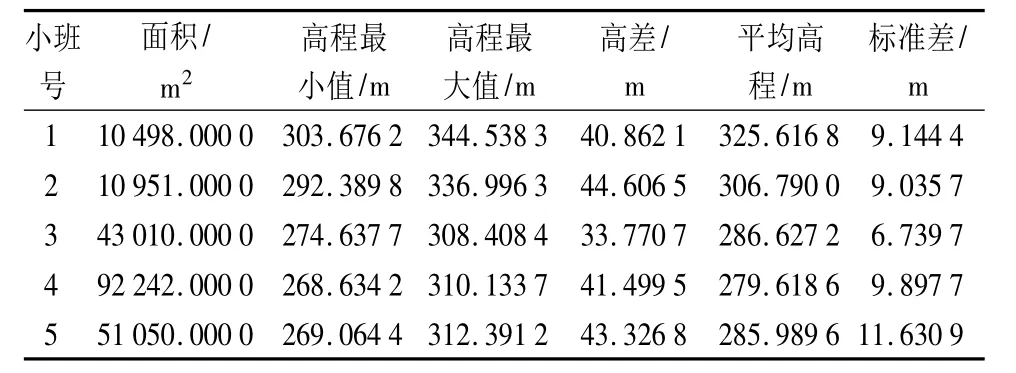

2.2 小班地形因子的查询

坡度、坡向、高程是森林经理调查小班测定因子之一。为了求得小班的地形因子,首先把矢量的小班区划图转换成栅格数据的专题图。然后,用小班区划栅格专题图分别与林班高程栅格专题图进行叠加,获得各小班的平均高程的统计值,上述过程综合成图8所示的分析模型。

可以类似地构造出小班坡度和坡向的空间分析模型。表5列出了获得的2林班内前5个小班的高程的统计数据。

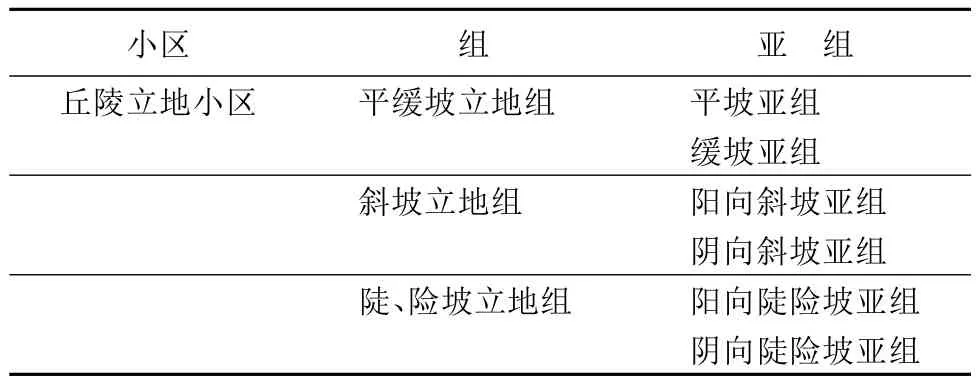

2.3 查询森林立地分类和森林种群适生立地的空间分布

以小班地形因子的查询为基础,可以进一步进行空间分析,获得有关森林立地分类和森林种群适生立地特定的空间分布。不同的地形因子组合形成了森林立地的异质空间,按着一定的要求划定组合的范围是森林立地分类的研究核心内容。将特定的森林立地分类通过空间分析方法查询出它们的具体空间分布,以便为森林经营与规划提供必要的信息。例如:在森林立地分类中,按高程划分为丘陵立地区(海拔600 m以下)、低山立地区(600~1 000 m)等。在立地区下按坡度级划分为平缓坡立地组、斜坡立地组、陡坡及险坡立地组。在每个立地组下按着坡向级又分为立地亚组。森林立地类型划分的组别如表6所示。

图8 为获得小班平均高程所构造的空间分析模型

表5 2林班内各小班的平均高程的统计数据(只取前5个小班)

表6 一种森林立地类型划分的组别

对数字化地形专题图叠加并进行布尔运算,可以实现对森林立地分类的特定空间检索。例如:对老山施业区高程数据的分析可知,该地区属于丘陵立地区。对各立地组检索,可对坡度级专题图写出布尔运算式。

假定高程专题图变量为EL、坡度专题图变量为SL(值域0~90)、坡向专题图再分类变量为AS(值域:1为阳向,2为阴向),则有:

平缓坡立地组——SL>=0 and SL<15;平坡亚组——SL> =0 and SL<5;缓坡亚组——SL> =5 and SL<15。

斜坡立地组——SL>=15 and SL<25;阳向斜坡亚组——(SL> =15 and SL<25)and AS=1;阴向斜坡亚组——(SL> =15 and SL<25)and AS=2。

类似这样原则,可以写出拟定的立地类型空间分布检索的布尔运算式。图9为老山施业区域及2林班险坡立地的空间分布。

图9 老山施业区域及2林班内险坡立地的空间分布

森林种群的适生立地条件研究对于森林经营规划以及更新造林很重要。例如,在完达山系帽儿山的现有次生林地区,由于历史上反复的干扰破坏,天然的红松母树种源几乎不存在。若靠次生林本身天然演替不可能恢复红松林种群。林学家研究认为,在现有的次生林下“栽针保阔”是一种很有效的方法,并且指出,红松在本地区适应的海拔为300~600 m、缓坡斜坡的立地,对坡向要求不严格[6]。在数字化地形模型的基础上,应用上述类似的叠加布尔运算就可以在一个森林经营区内查询出森林种群适生立地的空间分布。老山施业区2林班地区红松种群适生立地条件下相应的布尔运算式为:(EL>=300 and EL<600)and(SL>=5 and SL<25),按着这样的布尔运算式,可查询出2林班区域内红松种群适生的空间分布(图10)。

3 结论与讨论

数字化地形模型是近年来地学和地理信息系统应用非常广泛的一种信息技术,多半是由现有的地形图数字化内插产生的。笔者为了获取森林经理与森林经营所需的地形因素方面的信息,采用数字化航空摄影测量的方法,通过空中三角测量获取了森林经营区域的数字化地形模型及正射影像平面图。通过研究,认为这种方法比之由地形图获取的数字化地形模型的方法,在信息的时空一致性以及地理定位、地图投影、坐标系、分辨率等一致性方面有着很大的优越性。

图10 按着数字化地形模型查询的2林班内红松适生立地空间分布

数字化地形模型可以辅助小班区划,提取小班高程、坡度、坡向数据,查询森林立地条件及分类、森林适生立地条件等,是数字化地形模型在森林资源领域中应用的主要内容。在这一研究过程中,应用地理信息系统(GIS)、构造空间分析模型的方法是提取和查询森林地形信息的重要技术手段。

另外,数字航片空中三角测量,除了可以产生数字化地形模型和正射影像平面图之外,还可以通过内外方位元素和航片生成区域的数字地理空间模型(DSM)。这种模型也可以测定、观察和提供有关森林与地形方面的丰富信息,但DSM是不同于数字化地形模型的技术范畴,所以本文不作进一步的研究和讨论。

[1]陈志远.遥感在森林资源调查中的应用[J].内蒙古林业调查设计,2010,33(3):59-61.

[2]智长贵,郎奎建.帽儿山林场航空像片数字立体正射影像图制作及应用[J].东北林业大学学报,2005,33(2):52-55.

[3]陈吉龙,武伟,刘洪斌.DEM内插算法对坡度坡向的影响[J].水土保持研究,2008,15(6):14-17.

[4]任自珍,岑敏仪,张同刚.基于等高线的表面估计滤波方法[J].遥感学报,2009,13(1):91-96.

[5]何长斌.基于数字高程模型的区域地形因子提取方法[J].林业调查规划,2007,32(2):18-21.

[6]丰绪霞,刘兆刚,张海玉,等.基于RS和GIS帽儿山林场森林立地分类及质量评价[J].东北林业大学学报,2010,38(8):27-31.