急性心肌梗死后患者二级预防的临床探析

2011-07-24余尚贤

余尚贤

(陕西省安康市中医医院心血管内科, 陕西 安康 725000)

急性心肌梗死(AMI)是因严重而长期性的心肌缺血,导致了部分心肌发生急性坏死[1]。临床又叫急性心肌梗塞,常见临床症状为:胸骨后剧烈疼痛、心律失常、急性循环功能障碍、发热、心力衰竭、血清心肌损伤标记酶持续升高和因心肌急性损伤与坏死的心电图进行性演变[1]。近年来随着介入技术、溶栓技术及相应设备的发展,大大地改善了急性心肌梗死的近期预后,但是,患者度过急性期之后的心脏病死率、再梗死率仍较高[2]。根据MI的特性,其二级预防主要内容为:防止心梗再发、防止心梗后心力衰竭、心绞痛、心律失常等并发症的发生。其主要措施是应用药物和非药物方式控制各种导致再梗死和相应并发症发生的各种危险因素 ,延长患者生存时间,提高患者生活质量[3,4]。

1 资料与方法

1.1 一般资料:2002年4月至2006年4月,我院共收治急性心肌梗死后患者46例,所有患者按照《缺血性心脏病的命名及诊断标准》诊断,均符合急性心肌梗死后的诊断标准。其中男22例,女24例;年龄(57-86)岁,平均67.2 岁。

1.2 方法:46例患者入院均因为发生了急性心肌梗死,通过介入技术、溶栓技术等处理后,患者体征基本平稳,根据患者的实际情况,我们制定了如下二级预防措施进行治疗,患者经二级预防措施治疗后,统计自2002年至今的患者生存时间,再梗死发生率和心脏性死亡率:

1.2.1 对患者进行健康教育:使其改变生活方式,形成规律良好的生活习惯:戒烟、保持适当运动、注意合理饮食、保持心理平衡等,减少疾病发生因素。控制该病的高危因素:高血压病、高脂血症、糖尿病、肥胖、吸烟以及有家族史等情况为该病的高危人群,对于可以控制的因素如:高血压、高脂血症、糖尿病、肥胖、吸烟、少活动的生活方式,制定控制措施。对于无法改变的高危因素采取适当的药物控制血压、戒烟限酒、纠正血脂代谢异常、控制体重、适当参加体育锻炼、控制糖尿病等。

1.2.2 制定早期功能锻炼计划:根据患者身体实际状况,在医生指导下进行早期功能锻炼,可以改善患者的心梗预后,提高患者生活质量。急性心肌梗死后患者早期活动可使其血流加速,尽快促进侧支血液循环的建立,降低再梗死发生率。早期锻炼最好由患者家属或护士揉捏、按摩关节开始,如果患者身体状况良好一般可在发病后48-72 h开始被动锻炼,以患者不感觉疲劳为宜,发病后第4-8天可以适当步行,运动量以循序渐进为宜。

1.2.3 药物治疗:根据患者的并发症情况,制定药物治疗计划:我们依据的原则如下:抗血小板聚集治疗:阿司匹林(50-325 mg/d)或者噻氯匹定(口服开始剂量为250 mg,2次/d ,1-2周后改为250 mg,1次/d维持)或者阿司匹林和噻氯匹定联合应用,选择原则为:患者无该药的过敏史。β1受体阻滞剂:美托洛尔(25-50 mg,2-3 次/d)或者阿替(6.25-25 mg,2 次/d)。血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI类):有前壁心肌梗死伴有左心室功能不全者选用此药进行治疗,一般患者在无禁忌证的情况下,血压稳定后就可开始使用ACEI。他汀类降脂药:心梗发生后,无论患者的血脂水平高低均应尽早开始服用他汀类降脂药,达到改善急性心梗患者预后。抗心律失常药物:心梗死发生有严重的心律失常症状的患者,可使用胺碘酮。胺碘酮在临床有较多不良反应,故在使用时,宜以低剂量维持治疗,以减少不良反应的发生。

1.2.4 经皮冠脉介入(PCI)术:患者术后根据身体体征,择期选择精辟冠脉介入术,以减轻梗死相关动脉的残余狭窄,从而改善梗死节段心肌的微循环,达到改善左室重构、改善心功能以及减少心肌缺血复发的目的,,提高患者生存时间[5]。

2 结果

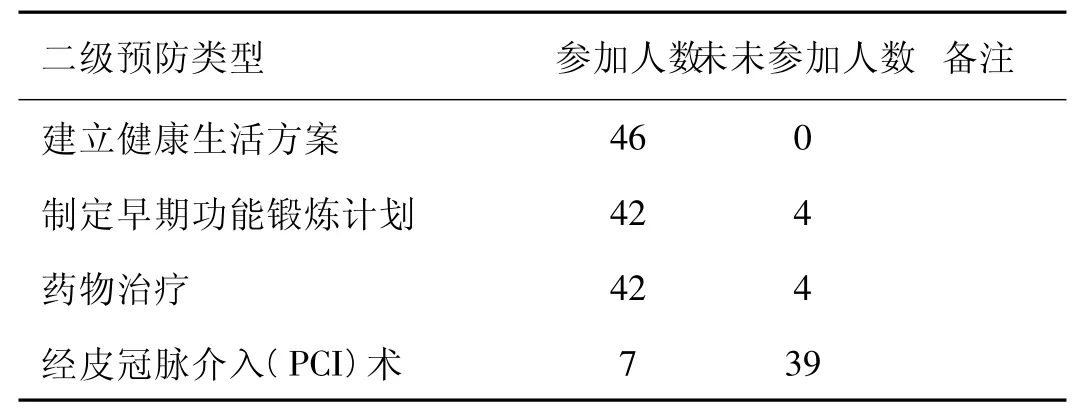

2.1 患者二级预防情况统计,见表1。

表1 患者二级预防类型

2.2 46例患者的生存时间统计:通过1-9年的二级预防后,46例患者的生存时间为1-9年(统计生存时间截止送稿时)。

2.3 46例患者发生再梗死发生率及心脏病死亡率情况,见表2。

表2 46例患者再梗死发生率及心脏病死亡率情况

3 讨论

急性心肌梗死后患者二级预防应根据患者实际情况(主要是临床体征),采取多方面的综合措施,首先是建立良好的生活习惯,尽量杜绝人为因素导致该病的高危因素发生,其次是根据患者自身身体状况尽早进行早期锻炼,使患者的心肺功能恢复正常,最后是药物治疗,调节、改善各种异常指标,使身体恢复正常水平[6]。也有一些资料介绍,只要患者能长期坚持按照二级预防[7,8]确定的内容进行治疗,患者是可以取得很好的预后及生存质量。本组研究显示:只要能在医生的指导下采取正确的二级预防方法并长期坚持,急性心肌梗死后患者是可以有效达到延长生存时间,提高生存质量的目的。

[1]潘红.心肌梗死的二级预防[J].中国实用医药,2007,2(12):13-14.

[2]王应立,金文胜,黄革瑶.阿斯匹林对老年急性心肌梗死后的二级预防作用[J].广东医学,1998,19(11):841-842.

[3]刘锡柱.老年急性心肌梗死二级预防13例[J].航空军医,2003,31(6):275.

[4]张桂英,吕雪梅.106例急性心肌梗死患者的药物治疗分析[J].蛇志,2005,17(1):37-38.

[5]于彩洁.急性心肌梗死诊断标志物的临床应用[J].中国现代药物应用,2010,4(02):41-42.

[6]姜学慧,姜学丽.急性心肌梗死院内死亡13例临床分析[J].泰山卫生,2003,27(4):16-17.

[7]曹慧娟.急性心肌梗塞30例护理体会[J].安徽医药,2001,5(3):209.

[8]Hasnal Dalal,PhiliP H Evans,John L Campbell.急性心肌梗死后二级预防和康复的最新进展[J].英国医学杂志中文版,2004,7(5):287-291.