音乐自律与他律关系的立场综述——兼谈音乐美本质研究的哲学意境

2011-07-18卢新予郑州幼儿师范高等专科学校郑州450000

⊙卢新予[郑州幼儿师范高等专科学校, 郑州 450000]

作 者:卢新予,郑州幼儿师范高等专科学校副教授,主要研究方向为音乐哲学、音乐教育学。

在西方音乐美学史上,对于音乐美本质的认识长期存有激烈的争论,矛盾的主体主要集中在对音乐是自律还是他律的问题上存有不同解释。我国诸多音乐研究者多年来也致力于对二者关系的不断追问,却使其本身的研究价值逐渐“弱化”,原因之一是老生常谈,二是研无新意。各类杂志虽各执一词,但随意性甚大,这起码反映出多年来对此问题的认识即使不说倒退,至少并无多大长进。本文试图从二者争论的起源入手,结合近年来国内有关学者对其关系的立场研究与综述,旨在引发学者推陈出新,亦为避免重复性研究做出标识。

一、音乐自律与他律争论的哲学起源及类别划分的研究综述

1.音乐自律与他律争论的哲学起源 在西方音乐美学史中,不同时期的哲学家、美学家对音乐美的本质存有不同的解释。其中,18世纪末19世纪初以康德和黑格尔等人为代表的哲学体系,为后来西方音乐美学的发展奠定了基础,同时也为音乐美本质的争论埋下伏笔。1929年,德国音乐学家费利克思·卡茨(Felix.M.Gatz)在其编著的《音乐美学的主要流派》一书中,借用康德的伦理学术语,首次引出“自律论音乐美学”和“他律论音乐美学”两个术语,将“形式美学”称之为“自律论美学”,将“内容美学”称之为“他律论美学”。自律论美学认为音乐的规律和法则来自于音乐本身,它不受外在因素影响,音乐的本质就是自身的音响结构和乐音的组成,而不存在于音乐之外的他物,音乐本身不能反映任何外在的客观实在(例如人的情感、情绪);他律美学则认为音乐本身体现了某种外在的客观实在(例如人的情感),音乐自身受外界法则支配,受音响之外的内容支配,外界内容决定了音乐的形式。至此,“自律论”与“他律论”便在音乐理论界广为流传,并成为“音乐美本质”争论的焦点。

2.对音乐自律与他律中“形式”与“内容”的划分 自费利克思·卡茨(Felix.M.Gatz)以来,“形式美学”(自律美学)与“内容美学”(他律美学)便以不可调和的姿态在各自的立场中展开激烈争论。“形式——内容”二分法分别从音乐的形式、内容角度出发,以阐释各自不同的哲学观及美学立场。“内容美学”认为音乐的形式和内容是可分的、他律的,“形式美学”则认为音乐的形式和内容是同一的、自律的,“形式美学”强调音乐的“自然属性”;“内容美学”则强调音乐的社会属性,两者各执一词,争论点在“艺术与现实的关系”之间徘徊。这种争论从根源上说源自西方哲学逻辑分析的二元对立传统。纵观西方美学史,“整个美学上的问题可以归结为两种观点的争论:一种观点断定有独立的、不可再分解的‘审美经验’(一个艺术自律领域)的存在,而另一种观点则把艺术当做科学和社会的工具,否认‘审美价值’这样的‘中间物’(tertium quid)的存在,即否认它是‘知识’与‘行动’之间,科学、哲学与道德、政治之间的中介物”。正是这种主客二分的思维模式使传统美学中自律和他律走向两个极端:极端的自律论主张音乐是绝对自律的,极端的他律论主张音乐是绝对他律的,从而将社会生活和艺术隔离,显示出审美世界与现实生活不可调和的矛盾。

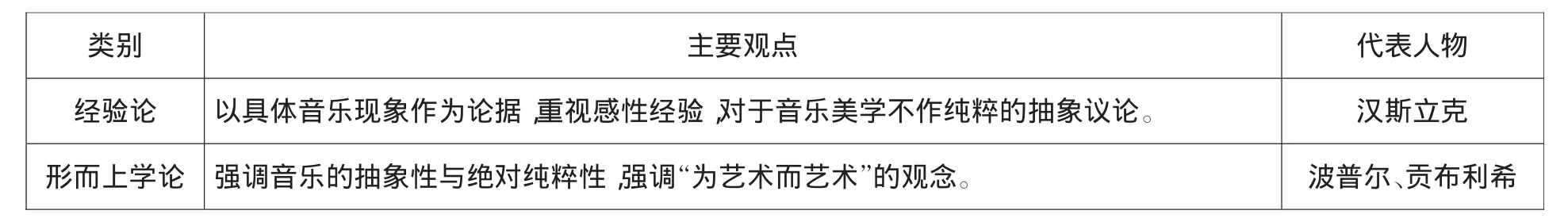

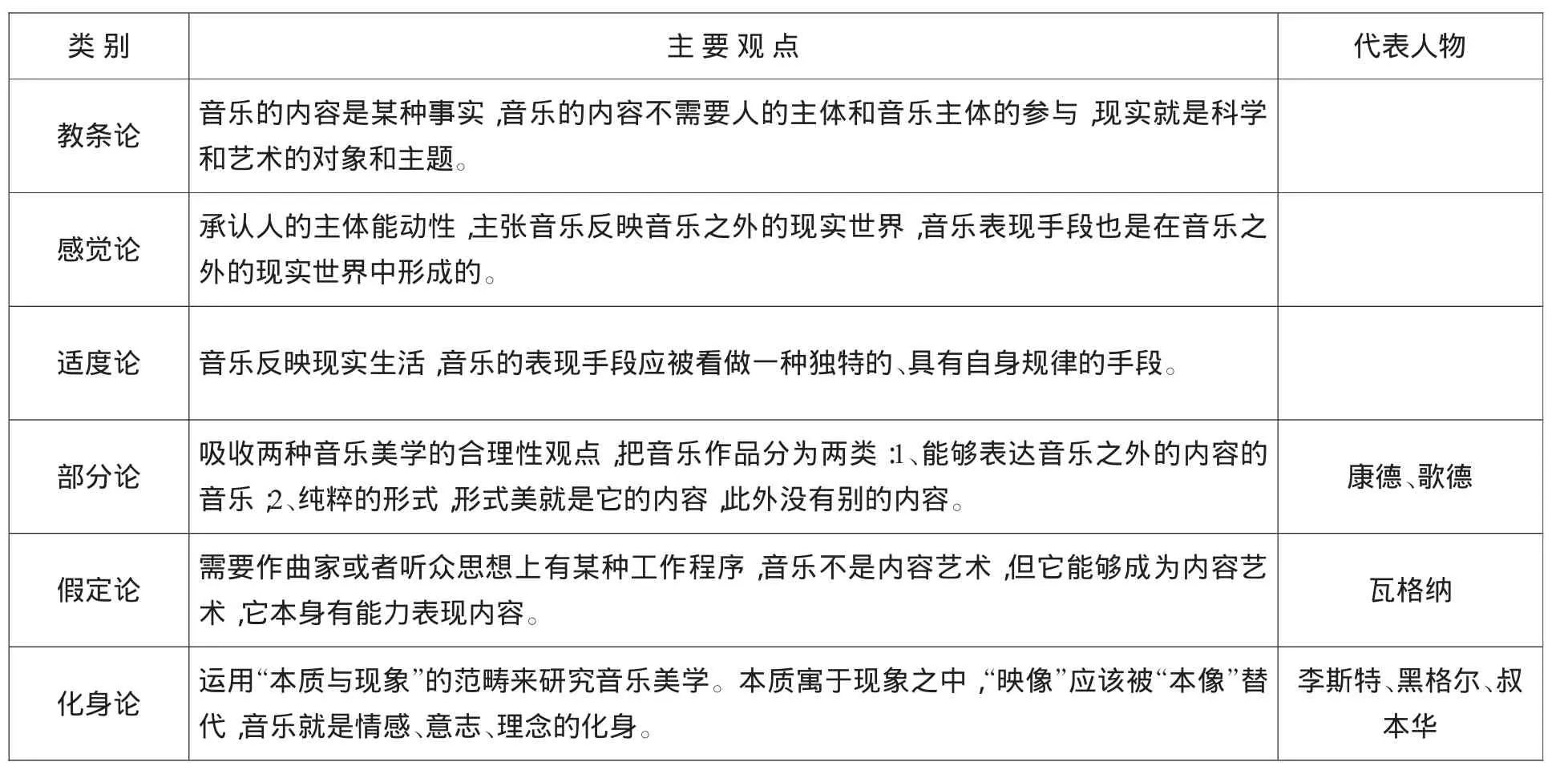

卡茨应用伦理学术语将音乐美的本质划分为“自律”和“他律”的同时,也对其“形式”和“内容”自身做了详细的划分。他把“形式美学”划分为两种(见表1),把“内容美学”划分为六种(见表2)。

表1 卡茨对形式美学的划分

表2 卡茨对内容美学的划分

从卡茨对音乐形式及内容的划分,我们可以清晰地感受到他在处理音乐的形式与内容间“非此即彼”的性质。卡茨把同时持自律论和他律论观点的学派划入了内容美学范畴,将其归为内容美学的“部分论”,其原因莫过于卡茨自身作为“自律论”者,“部分”同样可被视为一种“偏见”,将其化为对立面,以求音乐的“纯粹性”。

二、对于我国学者有关音乐自律与他律关系立场研究的综述

上世纪90年代以来,中国诸多学者都把音乐的自律与他律关系的澄明作为音乐美学研究的核心。其中,有平行关系立场,即认为自律与他律分属于不同范畴,二者的逻辑不同,他们之间不是包含与被包含的关系,而是不同角度的关系;有作用关系立场,即认为自律与他律相互渗透,二者都对对方潜移默化地起作用,尽管它们相互拒斥,却无法从本质上将对方驱除,没有自律的他律最终只能走向极端,反之亦是一样;还有批判与反思立场,即强调二者的融合,必须建构在批判和反思的基础上,并时刻保持自身的批判向度等等。

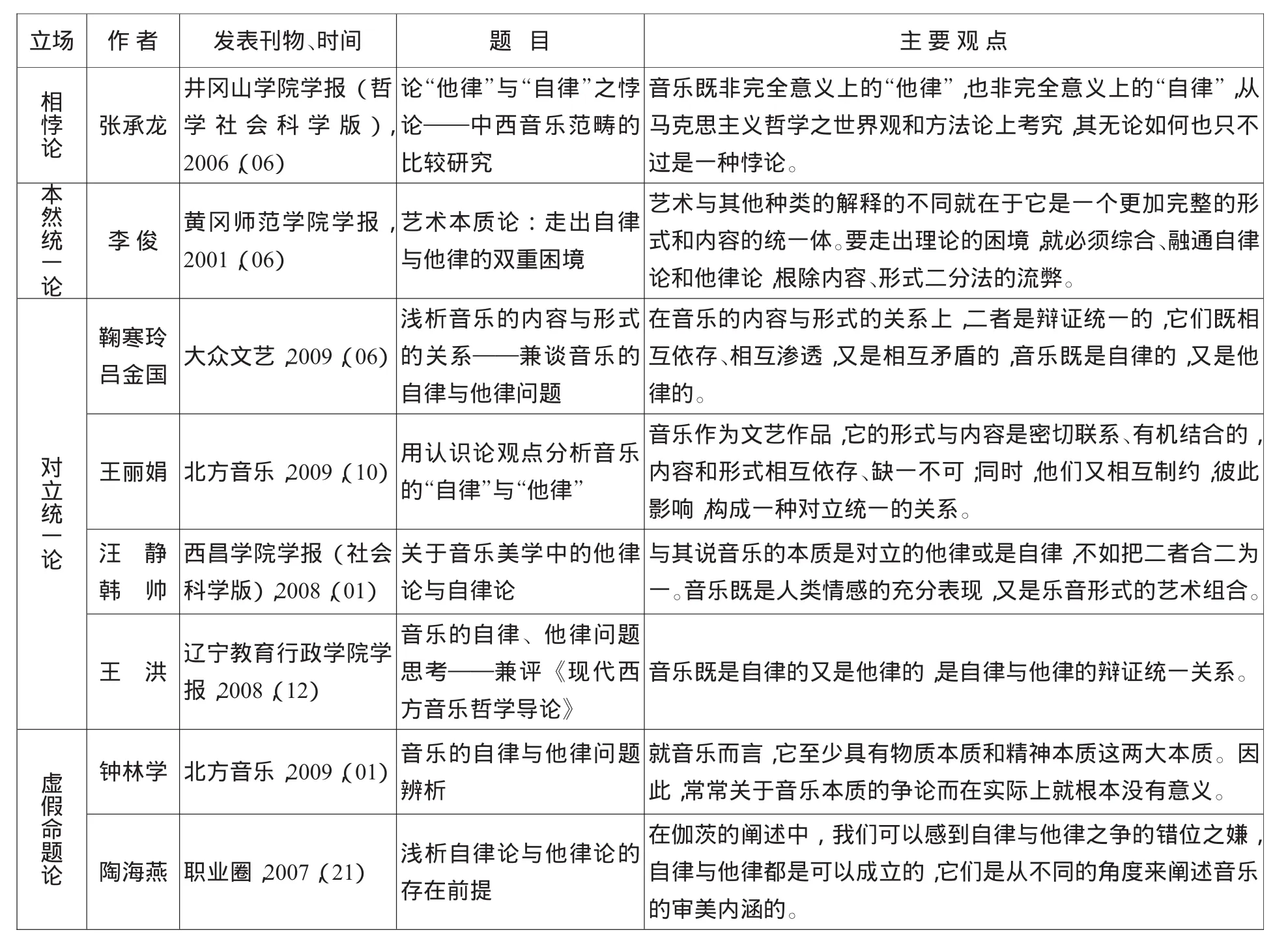

综合近年来我国学者对音乐自律与他律的研究,大致分为四种立场:即相悖论、本然统一论、对立统一论和虚假命题论。

1.“相悖论”关系立场“相悖论”立场有两层含义:一是将二者视为判若分明的两个主体;二是强调二者要“保持一定的距离”,需在各自的范畴内发挥自身职能,以便维持其纯粹性。相悖论强调,“音乐作为一种意识形态,是精神意识中主观见之于客观的一种反应,‘他律论’把音乐之外的感情作为音乐的内涵,并决定音乐的整体结构,是音乐的主导因素。这种认识带有一定的主观性,因为‘人类感情’并非能涵盖音乐的一切‘内容’。换句话说,‘人类感情’只是‘音乐内容’的充分条件而非必要条件。所以‘他律论’者陷入了形而上学的泥潭,最终必然导致唯心主义”。“持‘自律’论观点者同样经不起推敲,因其片面强调‘自身’而忽视了这个‘自身’的发生过程。音乐‘自身’并不是与生俱来的,它凝聚着人类创造性思维的艰辛劳动。任何一种艺术品,不可能完全由‘自身’决定自身,更不可能如‘自律’论者所言的‘既不是情感,也不是某种语言、映像、比喻、象征、符号。’恰恰相反,音乐这种由主体见之于客体的认识或反映,正是以符号的方式存在,通过比喻、象征等手段,凝结着主体的情感世界,寄托着主体的精神内涵。”因此,“音乐既非完全意义上的‘他律’,也非完全意义上的‘自律’,音乐的‘他律’与‘自律’其实是一种悖论的事实”。

2.“本然统一”关系立场“本然统一”关系立场是将两者视为一体,自律即是他律本身、他律即是自律的化影。因此,此观点认为音乐的自律与他律之间天然存在着本然的联系,在音乐的最高境界融为一体。在对待自律与他律的关系问题上,“本然统一”一方面强调艺术的自律性诉求,一方面也关注艺术的他律性诉求。认为“我们关于这个世界的一切体验,都是一种解释。如果没有某种创造性的解释,就没有对现实生活和人类情感的真正理解。艺术与其他种类解释的不同在于它是一个更加完整的形式和内容的统一体”。

3.“对立统一”关系立场对立统一的关系立场其实强调的就是音乐自律与他律之间既存在对立性,又存在统一性。二者逻辑不同,实质并不矛盾,最终由于对立而完成统一。从对矛盾体的辩证关系上来讲,对立统一立场是力求在自律与他律之间寻找平衡点,它是对立论走向终极的转向,强调对立面的统一效应。我国自古就讲究“中庸”之道,因此,多数学者在对音乐是自律还是他律的立场上,大都持既对立又统一的思想。正如有些学者所言,持中间态度的论证是不充分的,但它的确具有很强的弥合能力,对自律与他律的极端学说有了化解之意。这种“准命题”形式或许确为弥合自律与他律的争端起到积极作用。

4.“虚假命题”关系立场“虚假命题”立场强调音乐的自律与他律之争是“劳而无功”的虚假性命题,人们对于音乐本质的争论本身并不存有意义,二者仅是在做口舌之辩,触及不到音乐美本身。虚假命题立场批评了学者长期以来对自律他律的争论毫无结果,不但扰乱了音乐研究本身,也阻滞了对真实性问题的澄明。其无味的争论必然是一种谬误,将音乐的认识论偷换为哲学的本体论,属哲学的假想,并不因此而产生意义。此认识基础上,音乐美学只能重复性地谈立场,而不会创造性的谈艺术。因此,对它的争论尽管十分激烈,但无论如何都只是一个“劳而无功”的争论,关系的构建与意义的建构永远是大相径庭的。以上关系具代表性的文献见表3。

表3 近年来我国对于音乐自律与他律问题的不同立场具有代表性的文献简表

三、对于音乐本质研究的哲学意境

音乐理论研究者之所以对音乐的自律和他律关系争论不休,其实原因在于两点:一、将二者判然分明,二、将二者全然合一。要想重新审视二者的关系,避免陷入主观主义的陷阱,笔者认为可借助中国古代哲学的“境界”之说来提升研究的意境。中国古代哲学的“禅”境有三个层次:“物是物”、“物非物”、“物且物”。

第一个境界,“物是物”即把事物看做一个“实体”的存在,现象的存在,是被决定的因素。以“主客二分”为原则,将事物对象化。因此,“自律论者眼中只有‘音’,没有‘人’,忽视了作为发现、创造、享用于一体的人的存在;他律论者则只有‘人’,没有‘音’,忽视了音乐本身的规律性与价值性。二者判然分明,终将产生研究意识和形式的僵化”。

第二个境界,“物非物”打破了事物的绝对界限,以“融合”为目的,避免事物的“实体化”。“此不是此而是彼,彼不是彼而是此”是第二境界的真实诠释。即在音乐的本身看到情感的影子,在音乐的情感表达中感受到音符自身魅力的组合,将艺术与现实、音符与情感合而为一。它不只是提及此物便是此物这个实体,而是融入了他性在内的混合体。在这个境界内谈音乐美的本质问题,就不会相互抵触,使研究陷入僵滞。或许音乐自律与他律的“对立统一论”做的就是此种尝试。

第三个境界,乃“物且物”,即在“共我”的意境中还原事物的独特,寻找存于“共性”中的“个性”。“物是物”或“物非物”毕竟分属于事物的两个极端,而个体的不同还应还原其各自的“独特”。“音乐就是音乐,尽管它有与生活中诸多事物有相共性的一面,但不可以就此否认它独特、唯一这个个性化的一面。”而“物且物”恰好维持了这种独特,既相互区别又相互联系,使事物成为一个真实的存在,与第一境界中的“此物即是此物”的真实又有着境界的不同。此时还原的是天人合一、二元对立之后的独特,尽管它仍表现出“万物皆如其本然”这一征象,但审视的目光变了,结果也随之改变。这是将研究本身从虚无拉回现象界的一种应然,它使研究过程既经历了矛盾与反差,又逐步学会了关心与合作,脱去了相互不解的指责和尴尬,使二者同处于和谐化一的状态——既保持各自的所能,又相互融合、循然一体,较二元对立中的以“自律”或“他律”为中心,不同立场相互对峙的境界是迥然不同的。我们对待音乐美本质的研究,或许需要的仅是一种境界。

[1]李俊.艺术本质论:走出自律与他律的双重困境[J].黄冈师范学院学报,2001,(06):51.

[2]钟林学.音乐的自律与他律问题辨析[J].北方音乐,2009(01):24.