内秀(节选)

2011-07-18于晓丹

/于晓丹

作 者:于晓丹,翻译家,内衣设计师。曾出版小说《1980的情人》,译著《洛丽塔》等。

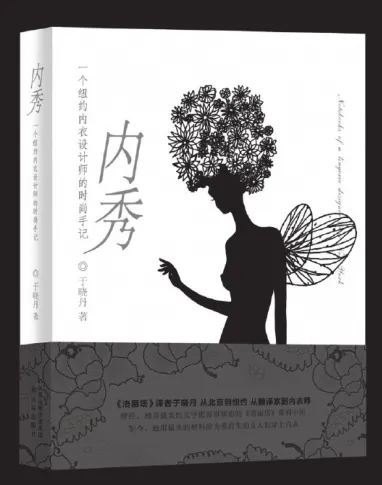

《内秀》于晓丹著

译林出版社2011年版

定价:35元

“现在不是从前的时代了”

十几年前我在纽约时装学院上学时,常听我的专业课老师们感叹:“现在可不是从前了。”她们摇着头叹着气,好像很替我们在这时候才进入这一行感到惋惜。我们的老师有不少是从时装工业的前线退回到学校这个大后方的,退回的原因,据她们讲,大多是因为留恋从前,无法适应眼下的工业状况;而从前,大概就只有在校园这块“净土”上才能感受到蛛丝马迹了。我偶尔会问,你们口里的“从前”究竟前到什么时候?她们大多不假思索地说,至少是十年二十年前吧,我们像你们这么大的时候,我们还年轻的时候,我们学徒的时候;至多可以到四五十年代,甚至更早。

我们那时的主课,在上到一个月的周期时,总会穿插一堂“回顾大师”的时装历史课。课堂设在校档案室里,大家围坐在一张阔大的高台周边,等着老师从仓库推出满满一铁架几十年前的“古董”(vintage)。这些古董服饰大都是名人捐赠的,被包裹在优质的棉罩里。每次老师拉开衣罩的拉锁,我们都凝神屏息,心情既兴奋又紧张。Balenciaga(“巴黎世家”)出现的次数最多,老师总是小心翼翼翻开他衣缝里的每一处细折,让我们看他缜密的手工,然后说,瞧,Balenciaga当年就是用这么得体的裁剪、优雅的线条培养了几代女人的品味──从英格丽·褒曼到格蕾丝·凯莉,从肯尼迪夫人到提娜·周(周天娜,周信芳儿子“周先生”的第一任夫人,是死于艾滋病最早的名人之一)。

这种历史课往往给我们留下这样的印象:那时的大师们唯一需要考虑的就是“美还是不美”。他们只用他们认为最美丽的蕾丝、花边、纽扣,最凉、最润、最上等的面料,不厌其烦、精雕细刻地制作他们认为最美的服饰。Balenciaga说,穿我衣服之女性不必完美,甚至无须美丽,我的衣服自会使其拥有这一切──这几乎立刻成了我们所有学生的信念。在校园里,老师从不说起成本、定价和基本订单量这些词汇,我的课堂笔记里连“yardage”(织物码数)这个字都从未出现过,总而言之,任何非时装设计本身的因素好像完全不存在,或完全无须被我们考虑。“创造,我要看到你们的创造力!”我们的老师常常这么要求我们,“如果你们在学校里不尽情地享受你们的创造力,享受创造力的自由给你们带来的狂喜,大多数同学进入公司后会发现这样的机会再也没有了”。创造力!我们那时只恨它不够,不能每时每刻在每一节创作课上都给我们源源不断的能量,从没想过有一天它竟会受到束缚,甚至成为一种束缚。

我们的老师真不愧“前线”下来的,果不其然,等我们进入公司,天马行空的日子立刻就结束了。

我还记得进入公司的第一天,我的设计总监立刻抱给我一大摞公司的设计档案。“就照这个画吧,长短不变,肥瘦不变,如果你愿意,用透明绘图纸垫在上面描也行。”这就是我梦寐以求的设计师生活吗?我那时一口气咽下好几口口水。我们的大老板偶尔也要求我们有创造力,可他却是为了敲开沃尔玛的大门,让我们把每码七分美金的英国蕾丝换成每码一分五的廉价替代品;把原本5×5平方英寸大小的绣花图案缩减到2×2平方英寸;在找到了每米两美元的丝绸供货商后,还要看能不能再找到九十美分的供货商。如果他的要求我们都满足了,而且帮他顺利拿到了订单,我们一定会成为他嘴里的“天才”,除了逢人被夸耀外,遇到他心情愉快、性情慷慨时,还能因为“削减创造力”而得个大大的红包。

久而久之,“什么是最好的”就不再为我们所关心,“最好的”前面被加上越来越多的定语,以致最后,这六个字变成了长长的一句话:“什么是在现有条件许可下我们所能做到最好的。” “最好的”也从来不是公司上下的讨论话题,从供货商到生产商再到销售商在乎的似乎只有一个:什么是最好卖的。设计师们总是在和创造力做着妥协;如果你不肯妥协,那无非是你的品牌没了,像Andrea Gabrielle(参看《流星》一文);要么是你没了,像我的很多设计师同事们。

其实,早在1968年,Balenciaga就因为不能向他再也无法尊重的那个时装时代妥协,关闭了他在巴黎的公司,退出了江湖。

“花”落去

离开花·克鲁兹公司,是我设计师生涯里最痛苦的一次经历。我是被她从我先前的公司挖去的,可不到一个月便被辞退。走的时候,还没来得及讲过话的切版女工们都搂着我流了泪,我也哭得一塌糊涂。我先前的老板派我先前的助手拎个大包过来,替我装好了属于我的东西,把我接回了原先的公司,让我又是好一通眼泪。

虽然不出两天,我就被另一家名气更大的内衣公司聘用,可以兴高采烈地往前看了,可我却常常不由自主地回头:有没有什么地方我可以做得更好一点,就可以避此一“劫”?答案是,No。在我离开后的两个月内,花的手下接二连三遭遇了与我相同的命运,先是她用了四五年的助手,其次是她用了七八年的销售,最后是她用了十几年的打版师,那些用同情的眼光看我走的人,一个一个又被别人同情地看。最最后,花原先租在三十二街整整两层楼的公司被腾空了,只剩她自己,孤零零地一个人,带着她永不言败的斗志搬进了马路对面、已跟她签订了收购合同的那家经营大众品牌的内衣公司里。这样看来,在她那里只有一个月工龄的我,被辞退,而且是第一个,还有什么不合逻辑的呢?

花是土耳其裔,年轻时移民美国,因为热爱内衣,与她做销售的丈夫合开了自己的公司,主做婚纱内衣,也就是新娘和伴娘为配婚纱而穿的内衣。她的设计天赋很高,以她名字命名的品牌很快就销进纽约高档百货公司“塞克斯五大道”,而且一直是塞克斯每季的重头,总是被摆放在直梯开门处或滚梯尽头最醒目的位置。但是可惜,时代变化快,好景不长,全球化,尤其是亚洲低价劳动力市场的出现,成了美国多间只做高档时装公司的杀手。生产非得要搬到海外,布料和辅料非得来自亚洲才能降低成本。而能搬到海外的条件必须是:非得要做沃尔玛的订单,非得要销进全国连锁的大型折扣店,非得要有上万件的生产量。像花这样只用英国、法国或意大利蕾丝的高级内衣设计师,一个订单有时只有二十件,连一百件都不一定能到的公司,大都陷入了生存危机。怎么办?20世纪末21世纪初,我们于是常在报纸上看到公司转型、出让生产许可的消息,更常常看到合并的消息,众多高档小公司在情感和理智的残酷斗争后,“委曲求全”地被做大超市的“无名”公司吃掉,放弃从前“只做最好的”的经营理念,向大众市场妥协。不愿意妥协的,比如昂缀亚·伽布耶,只好倒闭了事;不情愿倒闭的,像花这样的,似乎唯一的出路就是卖了,卖给有海外生产能力的公司。卖了公司的她,除了还保留下设计权,其他一切都丧失了。我走那天,她躲在办公室里没有出来,但我相信她一定不会无动于衷。

两年后的一天,我在纽约最有名的布店Mood里遇到她。她说,什么我都可以让人拿去,除了我的名字。

真傻,不知道选秀就是秀

我的同事,Vera Wang品牌睡衣的首席设计师瑞基,去年与公司闹得不欢而散后,没多久便出现在美国一档火爆的电视真人秀节目“决战时装伸展台”(Project Runway)上。消息即出,他立刻又成了公司的头号话题。可是,看过一集之后,我们都觉得电视里那个瑞基不是我们认识的这个瑞基,不但性情大变,而且手艺全废,公司上下不免议论纷纷,都怀疑Vera Wang到底是不是出自他手,也都很替公司曾付给他的天价薪水感到不值。

电视里的他最大的特点是爱哭,从第一集起几乎集集都因为什么事哭得稀里哗啦,总好像受了天大委屈。还爱使小性,动不动便跟他的合作选手(无论男女)闹情绪,吃醋,说难听点,完全像根搅屎棍。就算他是gay,如此小女人也着实让人不耐烦。而最令我们不解的是,这个曾经是Valentino、Oscar de la Renta等大牌的内衣设计师、常年跟一流大师打交道的他,在这个秀里的设计作品,没有一次是看着顺眼的,不是布料选择错误,就是做工一塌糊涂。怎么会这样,他是有自己的品牌在纽约最高档百货公司里出售的,连评委都忍不住背地里说:“真难以置信,他连‘合身’都做不到嘛?这可是内衣设计师的基本功啊。”

他的设计功力究竟如何先不说,他的性格在公司里也完全不是这样。虽然说不上多有气度,但起码是个厉害角色,常训人,训人时面黑心狠,他的打版和车衣师傅都曾被他骂得狗血喷头。他乐于欺软倒也从不惧硬,他跟公司设计总监的那些明争暗斗我们都看在眼里,看他们斗得鸡飞狗跳还不免幸灾乐祸,也着实对他五体投地地佩服过。哭?从没见过,也没听说过,起码在我跟他共事的几年里没见过他的眼泪。

节目播出了几集,他几乎集集垫底,每集都让人觉得他是最该被淘汰的那个,可他却总能侥幸活下来。

无法否认,我看这节目一半是因为他。最初是想看他究竟何时能被淘汰,没有被淘汰就想看他下一集又会闹出什么花样;过了七集看他还在苟延残喘,突然还拿了一集的最佳,便又开始猜想他会不会最终杀成黑马,戏剧性地成为T台冠军?

就在我不断说服自己做好任何可能性都会出现的心里准备时,他却终于被最后的五个选手踢出了局。我一边痛快地大叫“早该如此”,一边也不免有些失落。没了他,节目“正经”了很多,显然不如先前那么热闹好看了。

那场秀的赛季结束后,我在一个聚会上偶遇他。那时他刚做完一档电视采访节目,他的名字也已连续出现在几家电视台的网页上,他自己的品牌不但仍在那家高档百货店里销售,而且据说还卖进了更多的商铺。我禁不住好奇问他,可是在那秀里……他立刻不屑地笑道,真够天真的你,不知道什么是秀吗?!

哦哦哦,我一时瞠目结舌,却也恍然大悟了起来,以后再碰到谁看真人秀不能自拔,我都用自己举例说,别中了那些电视节目策划人的诡计。有人不要脸,并不是他们真不要脸。更大不必为他们叫可怜──等着吧,有些商人是早就跟他们商量好了的。