湖北省金罗家考古遗址土壤中多环芳烃的分布和植硅体的分析及其意义

2011-07-14邹胜利张宏亮朱俊英

邹胜利,张宏亮,朱俊英

1. 中国地质大学生物地质与环境地质教育部重点实验室,湖北 武汉 430074;

2. 安阳师范学院资源环境与旅游学院,湖北 安阳 455002;3. 湖北省考古研究所,湖北 武汉 430077

土壤有机物是研究气候变化的重要载体。在土壤中,种类繁多的类脂物包含着丰富的与气候、生态、植被和环境有关的重要信息。而古人类活动的古文化遗址的考古土壤中所保存的类脂物不仅与当时地表植被状况(乃至气候条件)密切相关,也可能还记录了古人类活动的有关信息,即古文化层中的类脂物可以记录古人类活动以及与之相伴的环境条件。然而,当前类脂物在考古学中的应用主要集中于考古出土的文物[1-4],而与出土文物相伴的沉(堆)积物(古文化层)中类脂物的研究则很少报道。

湖北作为楚文化的发源地,是长江中游地区古文化的摇篮,很早就有人类的居住和活动,其区域内存在许多古文化遗址。在这一地区开展古文化遗址考古的研究,不仅可以重建古环境、古气候和古生态,也可以了解自文明史以来人类与自然环境的相互关系(即人地关系)[5]。本文对湖北麻城金罗家遗址考古土壤中多环芳烃的分布、植硅体和炭屑分析及其意义进行了分析研究,探讨了自西周(约1000 BC)以来金罗家遗址考古土壤(古文化层土壤)多环芳烃、植硅体和炭屑记录对人类生存环境以及人类活动的反映。

1 材料与方法

1.1 剖面的基本特征

湖北麻城位于大别山中段南麓,鄂豫皖三省交界处的低中山丘陵区,平均海拔250 m,属中纬度区。夏季主导风向为东南风,冬季主导风向为西北风,属副热带大陆性季风气候,具有南北兼优的气候特点。年平均气温14.5 ℃,年平均降水量1270 mm。

金罗家遗址位于麻城市西南 20公里宋埠镇金罗家村(31°7′ N, 114°50′ E)(图 1),面积大约 8×104m2,文化层总厚度为几十厘米到两百厘米不等。遗址位于平原河流冲积物上,北面和西面分别为山区和丘陵地带。目前,遗址周围植被主要为人工林、灌木和草本植物,其中人工林包括槐树、杨树、柳树和榆树等;灌木主要是桑科和木犀;草本植物主要有禾本科、莎草科、蓼属、蒿属、藜科及菊科等;主要农作物有水稻、小麦、棉花和油菜等。

图1 采样点位置Fig.1 Sampling site

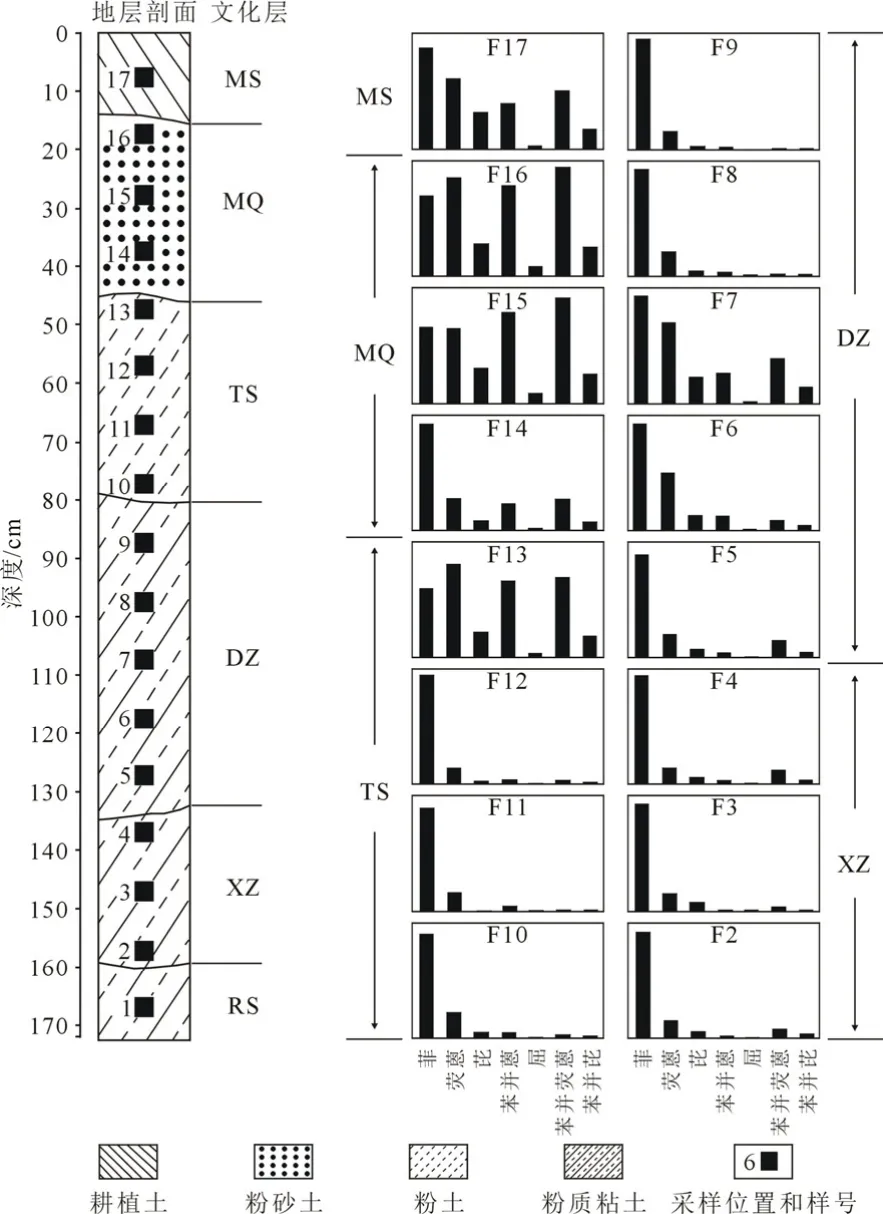

样品于 2005年 12月采自金罗家遗址2005MJTG1探方西壁,整个剖面厚度171 cm。采样的方法是从出露的剖面中槽式采样,首先刮掉剖面表面土2 cm厚,以避免表面土壤的污染;然后,自下而上平均10 cm采一个样品,共17个样品,每个样品量为500~1000 g。样品用锡箔纸包裹,密封放在样品袋中,防止样品污染。考古遗址年代顺序主要根据考古器物(如陶片、瓷片、砖瓦块等)颜色、图案、花纹和形态类型等与已确定年代的考古器物特征进行对比分析,确定不同文化层的时代顺序为西周(约1000 BC)至今。结合剖面沉积物的颜色和质地等特征以及野外实地研究,将剖面地层自上而下简要地划分6个层次(图2),具体如下:

第 1 层:现代耕土层(MS)(1910 A.D.—至今),灰色人工填土,土质疏松,含有植物根系、现代瓦片、釉陶片、青砖碎片等。厚14-16 cm。

第 2层:明清文化层(MQ)(约 1370—1910 A.D.),灰褐色粉砂土,土质较疏松,含有较多青砖瓦碎片。厚32~35 cm。

图2 样品中多环芳烃相对分布Fig.2 Relative distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in samples

第 3 层:唐宋文化层(TS)(约 620—1280 A.D.),灰黄色粉土,土质较疏松,含有一些唐宋时期的瓷碗圈足及器物残片。厚29~32 cm。

第4层:东周文化层(DZ)(约770—260 BC),褐灰色粉质粘土,土质致密,夹黑色铁锰结核小颗粒和少量细砂。出土有一些东周时期的鬲口沿、足、豆、罐等。厚50~59 cm。

第5层:西周文化层(XZ)(约1000—770 BC),青灰色粉质粘土,土质致密,出土较多的陶片。厚22~9 cm。

第6层:生土层(RS),黄褐色粉质粘土,土质致密,无包含物。厚约13 cm。

1.2 样品的处理和分析

1.2.1 类脂物样品的处理和分析

样品干燥后粉碎至 100目,每个样品量为100~200 g,然后在索氏抽提器中用三氯甲烷反复抽提72 h。抽提完毕的溶液在水浴锅中用减压蒸发至5~10 mL,转移至细胞瓶,吹干恒质量,得到氯仿沥青“A”的质量。衡重后用正己烷溶解,溶液中的可溶有机质采用柱层法(硅胶作为填充剂)分离,依次用正己烷、苯和甲醇从层析柱中洗脱出烷烃、芳烃和非烃组分。吹干,恒质量,分别得到烷烃、芳烃和非烃的质量。烷烃和芳烃组分直接进行GC-MS分析,非烃经过衍生化再进行GC-MS分析。

样品分析采用 HP6890型气相色谱与 HP5973型质谱联用仪。色谱条件:HP-5MS石英毛细管柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm)。升温程序:以 3 ℃·min-1的速率从70 ℃升至280 ℃,终温恒温15 min。进样口温度300 ℃,进样量1 μL,氦气为载气。质谱条件:电子轰击源,电离能量70 eV。GC与MS接口温度280 ℃。

1.2.2 植硅体样品的处理和分析

植硅体提取的方法有很多种,根据样品的不同,研究目的的不同而定。地质学和考古学的分析方法主要采用重液悬浮法。

本次实验采用重液悬浮法[6],具体操作过程如下:(1)将每个样品称取50 g加入质量分数30%的H2O2溶液除去有机质;(2)加质量分数 10%的稀盐酸,除去铁质和钙质,而后稀释酸液,除掉粘土;(3)将样品移至50 mL离心管中,加入比重为2.3的重液,离心 10~20 min(2000 r·min-1);(4)将离心管中含植硅体的悬浮液,倒入烧杯中,加冰醋酸,加蒸馏水稀释,除去重液;(5)倒掉烧杯上部蒸馏水,将下部含植硅体液体全部倒入5 mL离心管中,离心 10 min(2000 r·min-1);(6)最后将离心管中植硅体进行制片,用Olympus显微镜(400×)观察并统计200粒以上。

2 结果与讨论

2.1 多环芳烃分布

多环芳烃(PAHs)作为类脂物的重要组成部分,在土壤[7-8]、湖泊[9 -13]、海洋[8,12,14]和河流[9,15-16]等沉积物中被广泛的研究,是近年来国内外环境科学研究领域中的热点之一。但是,目前关于多环芳烃的研究多集中于表层土壤[17-20],对深层土壤的研究较少[21-25],而对古代遗址考古土壤的研究则更为鲜见[22,25]。

本次研究从金罗家遗址考古土壤中(除生土层外)检测出了多种多环芳烃。主要有:卡达烯、菲、甲基菲、荧蒽、芘、惹烯、苯并蒽、屈、苯并荧蒽和苯并芘等。剖面中不同文化层土壤的多环芳烃的相对分布是不同的(图2),具体如下:在西周文化层土壤中菲具有明显优势,荧蒽、芘、苯并蒽、屈、苯并荧蒽和苯并芘等多环芳烃相对较低;东周文化层土壤中菲相对丰度具有优势,荧蒽和苯并荧蒽相对丰度占次要优势,芘、苯并蒽、屈和苯并芘相对丰度较低。而在深度120~108 cm(样品F6和F7,大约春秋战国时期)芘、苯并蒽和苯并芘等相对丰度有所增高,表现出一些异常;在唐宋时期文化层的下部土壤中以菲为主,荧蒽、芘、苯并蒽、屈、苯并荧蒽和苯并芘等相对较低,然而在唐宋文化层顶部(样品F13,大约宋朝末期)中的菲相对丰度略有降低,而荧蒽、芘、苯并蒽、苯并荧蒽和苯并芘等相对丰度有显著增高,表现异常;进入明清时期,文化层中下部土壤样品(样品F14)中以菲为主,而荧蒽、苯并蒽和苯并荧蒽等丰度次之,芘、屈和苯并芘相对丰度很低,其文化层上部土壤样品中(样品F15和F16)荧蒽、芘、苯并蒽、苯并荧蒽和苯并芘等相对丰度与菲的丰度相比逐渐增高,其中样品 F15和 F16的屈和苯并荧蒽具有优势明显;在表层土壤中(样品F17)菲占优势,其他的多环芳烃相对较低。

此外,由于不同芳烃化合物的水溶性以及迁移性的差异,在考古遗址文化层土壤多环芳烃随深度相对含量有所变化,表现为所有的多环芳烃相对含量都随着深度的加深逐渐减少。而对于不同时期多环芳烃之间的变化有所不同,在西周和东周时期,古文化层土壤中菲含量随深度的增加逐渐降低,但变化比较稳定,而其它的多环芳烃较明显降低。在唐宋时期,古文化层土壤所有多环芳烃逐渐降低,尤其荧蒽、芘、苯并蒽、屈、苯并荧蒽和苯并芘变化更明显。值得注意的是,在宋朝末期(47.5 cm)处F13样品菲的含量相对于上下层位出现了一定程度的异常,至于该层位异常的具体原因下一步进行深入探讨。在明清时期和现代土壤内菲相对丰度与荧蒽、芘、苯并蒽、屈、苯并荧蒽和苯并芘相比,随深度的增加由高到低再逐渐增高,荧蒽和芘相对比较稳定,而高沸点的苯并蒽、屈、苯并荧蒽和苯并芘变化比较明显,其中苯并荧蒽和苯并芘变化尤为显著。

2.2 多环芳烃来源和意义

一般认为多环芳烃来源有两种:人类活动产生和自然来源。人类活动产生的主要来源于化石燃料的燃烧和石油泄漏等;而自然来源是火山爆发、森林植被和灌木丛燃烧、电击、气候过分干旱、有机物质在一定条件下的自燃以及地下煤层的自燃等产生的,其数量不多。

本次检测出的多环芳烃可能是由化石燃料的燃烧、热解和石油的泄漏所产生,而根据多环芳烃的组成特点和不同化合物的质量比可对沉积物中的多环芳烃来源进行分析。一类为菲、甲基菲、荧蒽、芘、苯并蒽、屈、苯并荧蒽和苯并芘等,甲基菲与菲的比值(MPh/Ph)常用于区分油成因(petrogenic)与热成因(pyrogenic)来源的多环芳烃[26-27]。热成因多环芳烃主要以母核多环芳烃为主(MPh/Ph小于1),而油成因的多环芳烃烷基化程度较高,其MPh/Ph值通常在2~6之间。金罗家遗址考古土壤多环芳烃的MPh/Ph值范围主要在0.34~0.89之间(除F13样品值为1.30外)(表1),说明多环芳烃的来源主要是热成因。Baumard等[28]利用荧蒽/芘(Fl/Py)指数对PAHs来源的判定,通常热成因来源的多环芳烃Fl/Py比大于1而小于10。在金罗家遗址考古土壤中多环芳烃的 Fl/Py值范围主要在 1.92~5.88之间(除F8样品值为10.82外),说明热成因来源的多环芳烃占主导。

表1 考古土壤中多环芳烃来源的比值Table 1 Radios of PAHs resource in archaeological soil

另一类多环芳烃包括卡达烯、惹烯和西蒙内烯等,它们作为高等植物输入沉积物的生物标志化合物[10,12,29-31],被认为是沉积物成岩作用的产物;卡达烯化合物的分子骨架在高等植物及其先驱物里中出现[32-33],惹烯和西蒙内烯化合物的碳骨架在针叶林松类二萜酸——松香酸树脂酸中广泛存在[34],Ramdahl[35]认为惹烯也能通过松类树脂在低温燃烧降解形成。而在金罗家遗址考古土壤中检测到了卡达烯和惹烯两种多环芳烃化合物,由于考古遗址土壤形成的时间较短,土壤还没有达到成岩的条件,卡达烯和惹烯可能是通过高等植被的燃烧形成,说明当时该地生长着大量的针叶林松科植物,这些高等植被是古人类生活用火主要薪材。

2.3 植硅体形态分类和组合

植硅体研究为一门新兴的边缘学科,全世界已有许多个国家将植硅体分析运用到考古学研究之中。一般来说,考古遗址文化层在堆积过程中,由于人类使用植物的活动,有可能积聚较多的植物茎和叶。茎和叶腐烂后,其中的硅化细胞和组织——植硅体能够得以保存,而且数量很大,在考古土壤、容器内含物、灰堆、陶器碎片、干粪中常可大量地发现。因此,考古土壤中植硅体主要反映过去人类活动对植物的选择及使用的情况。

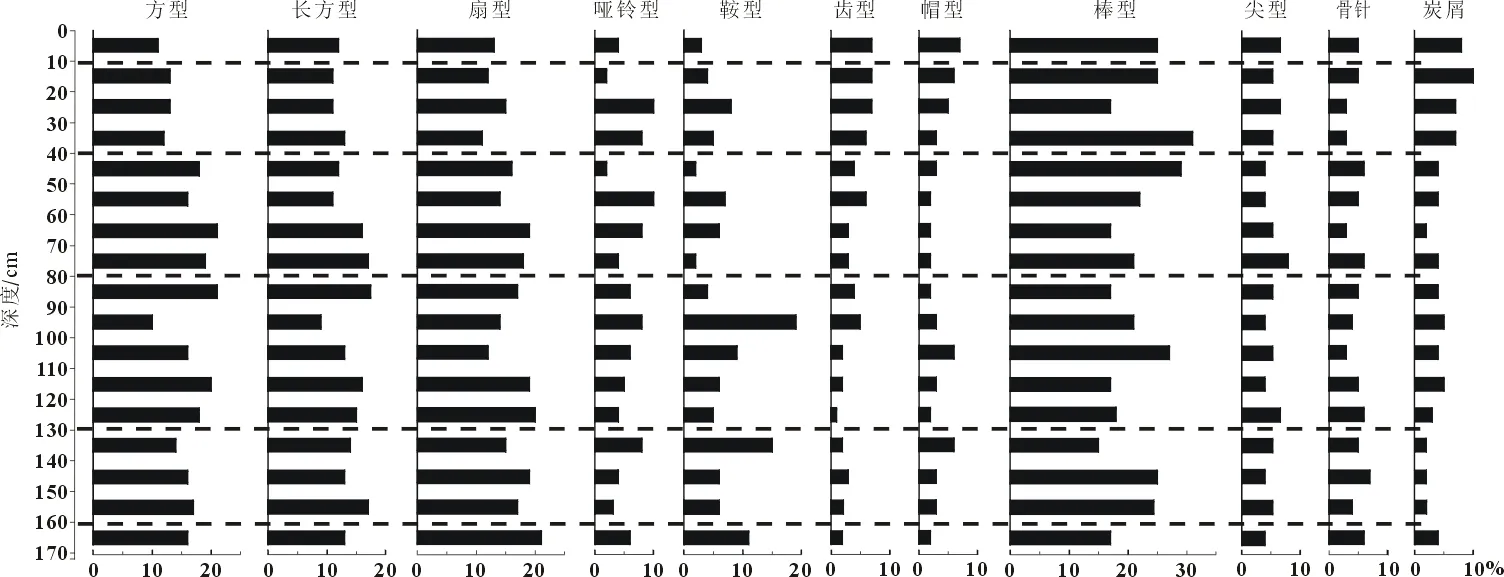

吕厚远和王永吉[36]通过对我国不同地区不同土壤类型中植物硅酸体的分布情况进行研究,帽型、长齿型、短齿型主要分布在寒冷地区,扇型、方型、长方型主要分布在温暖地区,棒型、尖型在相对干冷地区含量较多,皱纹型、不定型、团粒型主要分布在极端干旱、寒冷地区。当然这种规律还有待于更多的表土样品的分析进一步证明。本次研究从金罗家遗址土壤样品中检测出大量的且种类多样的植硅体,经鉴定,金罗家遗址考古土壤植硅体类型主要有:方型、长方型、扇型、哑铃型、鞍型(短鞍型和长鞍型)、齿型、帽型、棒型和尖型等(图3)。

图3 金罗家遗址代表性植硅体和炭屑形态Fig.3 Microphotographs of the representative morphotype of phytoliths and carcoal fragments in JinLuojia site

图4 考古遗址土壤中的植硅体组合和炭屑相对频率Fig.4 Relative frequency of phytolith assembles and charcoal fragment in archaeological soil

根据王永吉等[6]对植硅体的分类系统,结合本文出现的植硅体类型及其特征,对金罗家遗址植硅体组合进行了分析研究(图4),具体结果如下:西周文化层前期以方型、长方型、扇型、亚铃型、鞍型和棒型植硅体为主;中后期棒型含量增加。东周文化层前期以方型、长方型、扇型、亚铃型、鞍型、棒型植硅体为主;后期齿型、棒型、尖型比例有所增加。唐宋文化层主要含方型、长方型、扇型、亚铃型、棒型植硅体,尖型、帽型含量很少。明清文化层方型、长方型、扇型、植硅体含量减少,棒型、齿型、帽型比重增加,亚铃型植硅体含量相对增加。现代土壤主要有方型、长方型、扇型和棒型植硅体。考古土壤中植硅体形态和组合的变化说明金罗家遗址域内在不同文化层中植被类型有所不同的,在很大程度上,也可以说,植被类型的不同代表了当时的人类生存的古环境、古植被和古气候是不同的。金家湾遗址植硅体记录重建的古气候特征,古气候变化主要经历了:西周时期总体为温暖湿润,中后期出现比较短暂干冷;东周早期较为温暖湿润的时期,后期转干转凉;唐宋时期总体气候温暖湿润,相当于隋唐大暖期和中世纪暖期,不过,后期气候转冷;明清时期气候具有相对干冷的特征,此时,长江中游地区出现小冰期。在整个文化层剖面,其古植被生长是与古气候变化相适应的,在西周时期文化层,C3植物占优;东周时期文化层,以 C4植物为主;唐宋时期文化层,以C3植物为主,明清时期文化层,主要为C4植物为主。

2.4 炭屑的分析及意义

炭屑是植物有机体不完全燃烧的产物, 它可以保存原来植物的某些结构,也可以是无结构的球形体,在显微镜下观察植硅体时常见的黑色团块,其中一部分是炭屑。少量炭屑随烟雾升空,而后随风传播,但大部分炭屑滞留原地。炭屑在沉积物至可以保存数千甚至几万年不变,可以作为火灾历史的最好记录,因此炭屑被称为火的“化石”。而火的发生与当时当地的气候环境(如温度、湿度等)及人类活动密切相关。根据炭屑变化,还可以推断人口变动和经济发展状况。故炭屑含量的变化不仅可以指示气候变化,而且可以反映研究区人口数量和人类活动强度的变化[37]。

本文对炭屑的研究是在提取植硅体时,用H2O2氧化有机质不加热时保留下来的黑色团块,炭屑实际是在观察和统计植硅体时检测到的。根据张建平等人[38]现代植物炭屑形态的分析方法对整个考古文化层剖面土壤样品中的炭屑进行了详细鉴定,由于不同植物炭屑的绝对大小没有太大差别(图3中g~i),对于区别不同类型植物炭屑利用绝对大小进行比较是没有意义的,但它们的最大长度(L)/最大宽度(W)的值有明显不同。对金罗家遗址的17个样品中的炭屑的最大长度(L)/最大宽度(W)进行了简单的测量统计和计算,整个剖面样品的L/W平均值主要为(3.3±0.4),有少量的 L/W 值为(9.8±1.1)。说明在整个剖面中古文化层样品的炭屑类型以灌木和乔木占优势,而草本炭屑较少,炭屑的种类优势以木本型植物为主。同时,根据炭屑变化,还可以推断人口变动和经济发展状况。在本次研究中,炭屑含量变化的有2个高峰值(图4),第一个峰值为东周时期,另一峰值为明清时期,这两个峰值与自西周(约1000 BC)以来历史记载的该地区2个人口繁盛和经济发达时间基本相符。

2.5 多环芳烃、植硅体和炭屑对比分析

环境中的多环芳烃主要由人类活动产生(柴草和化石燃料的燃烧),多环芳烃的沉积记录可以反映遗址及该区域社会经济的发展变化和人类活动。因此,多环芳烃可以作为人类活动的良好指示物。植硅体作为考古土壤中的原地腐烂的植物残余,能够反映细微的环境变化和人类对植物选择以及利用有关的文化活动[39],也是反映当时环境、气候、植被和人类活动很好的替代指标。沉积物中的炭屑是火灾的替代性指标,通过炭屑的定量统计和形态分析等手段,可以恢复地质历史中火灾发生的频率、强度及其变化。对考古土壤中的炭屑的分析研究,可以反映当时当地植被、环境变化和人类活动。

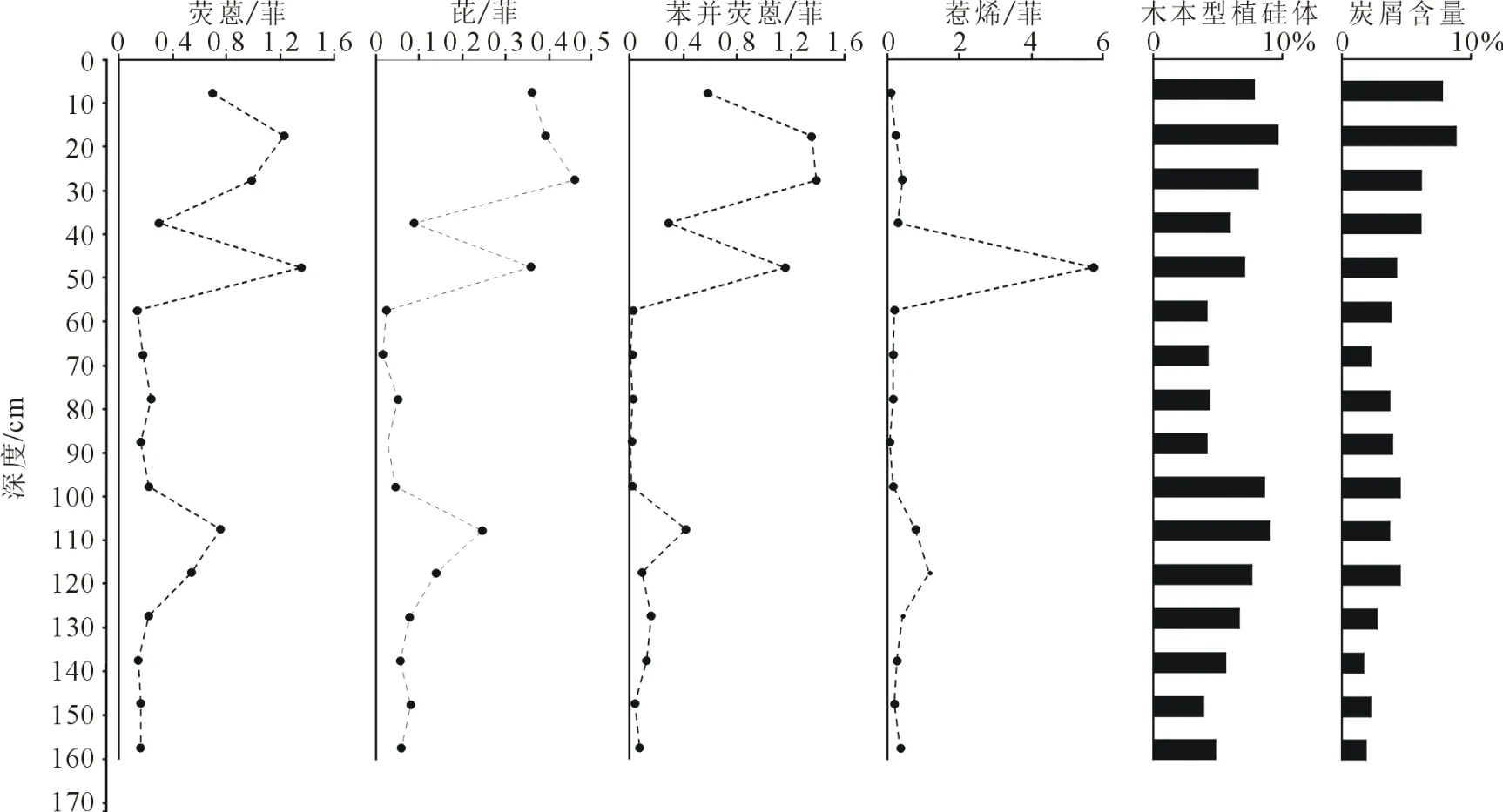

本文将多环芳烃、植硅体和炭屑结合进行分析研究,探索一种新的考古研究方法和思路。对于多环芳烃来说,在人类出现以前的地质时期,不可能存在人为的化石燃料燃烧和石油泄漏污染,据当地的历史资料,考古遗址从出现人类以来未有火山喷发记录。在西周时期文化层下面的生土层 F1样品未检测到多环芳烃,而在西周时期以后的古文化层土壤中均检测到多种多环芳烃。吴仁铭[40]认为菲、甲基菲、荧蒽、芘、苯并荧蒽和苯并芘等是与柴草和化石燃料的燃烧有关产物,荧蒽/菲、芘/菲和苯并荧蒽/菲等是作为与陆生植物燃烧有关芳烃的重要标志。而甲基菲/菲是判别热成因和油成因的,可以指示燃烧源,本次研究中的甲基菲/菲(MPh/Ph)值范围在0.33~0.89之间(除F13样品值为1.30外),热成因来源的多环芳烃占主导。因此,可以说明在西周时期以后当地人们生活和生产所用薪材主要是木材和其他高等植物。此外,在整个剖面(图4)上,样品中的菲在西周和唐宋时期表现为相对低谷值,在东周和明清时期表现为相对峰值;荧蒽/菲、芘/菲和苯并荧蒽/菲等在东周和明清时期出现两个相对峰值,而在西周和唐宋时期为谷值。在东周时期,主要原因是该时期人口数量大量增加、冶炼业、制陶业、手工业和作坊业的兴起,需要大量的柴草作为原料和燃料,柴草的燃烧会促使多环芳烃的产生。另一原因可能是在东周战国时期战争频繁,造成大量的城郭和民房烧毁,产生大量的多环芳烃。该遗址从春秋战国到唐朝之前有很长时间,没有人类居住,可能是环境剧烈变化或战争造成的原因。而明清时期,随着人口数量的大量增加、人类历史上的战争频繁发生、大量砍伐森林和开垦农田以及小冰期的出现,气候寒冷,薪材需求量增加和战争所产生的火灾,产生较多的多环芳烃。

遗址考古土壤除了上述检测到大量的植硅体之外,样品还含有炭屑。其含量在1.5%~8.5%之间。从总体趋势来看,西周时期以来炭屑的含量是逐渐增加的,可能与本区人口数量的增加、人类活动加强有关。在样品中木本型植硅体和炭屑含量有两个峰值(图5):东周时期和明清时期。在这两个时期,人们大量利用柴草作为薪材,柴草的燃烧使文化层土壤中木本型植硅体和炭屑含量增加。

多环芳烃、木本型植硅体和炭屑等指标的变化趋势存在着较好的一致性,它们在东周时期和明清时期同时出现两个峰值,可能是由自然环境和人类活动共同作用所致。因此,说明人类在利用和改造自然环境的时候,同样,自然环境也在影响着人类的发展。

3 结论

湖北麻城金罗家遗址剖面中所检测到的菲、甲基菲、荧蒽、芘、苯并蒽、屈、苯并荧蒽、苯并芘、卡达烯和惹烯等多种多环芳烃类的类脂物,利用多环芳烃来源地球化学参数甲基菲/菲(MPh/Ph)和荧蒽/芘(Fl/Py)的比值对金罗家遗址考古遗址土壤中的多环芳烃的来源进行了初步判断,考古土壤多环芳烃的MPh/Ph值范围主要在 0.34~0.89之间(除F13样品值为 1.30外),Fl/Py值范围主要在1.92~5.88之间(除F8样品值为10.82外),说明多环芳烃的来源主要是热成因。而荧蒽/菲、苯并蒽/菲和苯并芘/菲等可以作为与陆生植物和化石燃料的燃烧有关芳烃的产物的标志,这些多环芳烃可能与人类活动有一定的关系,说明考古遗址土壤中的多环芳烃记录能够反映生活在该遗址上一些人类社会经济发展和活动的信息。因此,多环芳烃是人类活动的良好指示物。

图5 考古土壤多环芳烃、木本型植硅体和炭屑等指标随深度的变化Fig.5 Indices of PAHs, wood type phtolith and charcoal changes with depth in archaeological soil

同时,在整个剖面土壤中还检测出大量的且种类多样的植硅体和炭屑,植硅体类型主要有:方型、长方型、扇型、哑铃型、鞍型、齿型、帽型、棒型和尖型等。金家湾遗址植硅体记录重建的古气候特征,古气候变化主要经历了:西周早期温暖湿润,中后期干冷,其干冷时间比较短暂。东周早期较为温暖湿润的时期,后期转干转凉。唐宋时期总体气候温暖湿润,相当于隋唐大暖期和中世纪暖期,不过,后期气候转冷。明清时期气候具有相对干冷的特征,此时,长江中游地区出现小冰期。植硅体组合能够恢复当地的古植被,也可以反映古人类在选择和利用植物有关的生活和生产活动。其古植被生长是与古气候变化相适应的,在西周时期文化层,以C3植物为主;东周时期文化层,以C4植物为主;唐宋时期文化层,以C3植物为主,明清时期文化层,以 C4植物为主。炭屑是植物有机体不完全燃烧的产物,炭屑分析是研究历史上人类活动的方法之一。在金罗家遗址样品炭屑分析中,从不同古文化堆积层的变化背景中分离出了因人口增长或火灾造成的2个炭屑高峰值,第一个峰值为东周时期,另一峰值为明清时期,这两个峰值与自西周(1000BC)以来历史记载的该地区2个人口繁盛和经济发达时间基本相符。在对考古土壤中的多环芳烃、木本型植硅体和炭屑对比分析中,它们的变化规律存在着较好的一致性。这些说明生活在遗址的人类利用和改造自然环境的时候,自然环境也可能影响着人类社会的发展。

[1] EVERSHED R P, BERSTAN R, GREW F, et al. Charmant A J H,Barham E et al. Formulation of a Roman cosmetic[J]. Nature, 2004,432: 35-36.

[2] EVERSHED R P, DUDD S N, ANDERSON-STOJANOVIC V R,GEBHARD E R et al. New chemical evidence for the use of combed ware pottery vessels as beehives in ancient Greece[J]. Journal of Archaeological Science, 2003, 30: 1-12.

[3] MCGOVERN P E, GLUSKER D L, MOREAU R A, et al. A funerary feast fit for King Midas[J]. Nature, 1999, 402: 863-864.

[4] BUCKLEY S A, CLARK K A, EVERSHED R P, et al. Complex organic chemical balms of Pharaonic animal mummies[J]. Nature,2004, 431: 294-298.

[5] 吴传钧. 论地理学的研究核心―人地关系地域系统[J]. 经济地理,1991, 11(3): 1-5.WU Chuanjun. The core of study of geography man-earth relation regional system[J]. Economic geography, 1991, 11(3): 1-5.

[6] 王永吉, 吕厚远. 植物硅酸体研究及应用[M]. 北京: 海洋出版社,1993: 43-44.WANG Yongji, LU Houyuan. Phytolith study and its application[M].Beijing: Ocean Press, 1993: 43-44.

[7] BLUMER M, YOUNGBLOOD W W. Polycyclic aromatic hydrocarbons in soils and recent sediments[J]. Science, 1975, 188: 53-55.

[8] YOUNGBLOOD W W, BLUMER M. Polycyclic aromatic hydrocarbons in the environment: homologous series in soils and recent sediments[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1975, 39: 1303-1314.

[9] GIGER W, SCHANER C. Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in the environment by glass capillary gas chromatography[J]. Analytical Chemistry, 1978, 50: 243-249.

[10] LAFLAMME R E, HITES R A. The global distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in recent sediments[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1978, 42: 289-303.

[11] WAKEHAM S G, SCHAFFNER C, GIGER W. Polycyclic aromatic hydrocarbons in recent lake sediments I. Compounds having anthropogenic origins[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1980a, 44:403-413.

[12] WAKEHAM S G, SCHAFFNER C, GIGER W. Polycyclic aromatic hydrocarbons in recent lake sediments II. Compounds derived from biogenic precursors during early diagenesis[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1980b, 44: 415-429.

[13] GSCHWEND P M, HITES R A. Fluxes of polycyclic aromatic hydrocarbons to marine and lacustrine sediments in the Northeastern United States[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1981, 45:2359-2367.

[14] HITES R A, LAFLAMME R E, Farrington J W. Sedimentary polycyclic aromatic hydrocarbons: the historical records[J]. Science, 1977,198: 829-831.

[15] HITES R A, LAFLAMME R E, WINDSOR J G, et al. Polycyclic aromatic hydrocarbons in an anoxic sediment core from the Pettaquamscutt River (Rhode Island, U S A.) [J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1980, 44: 873-878.

[16] BROWN G, MAHER W. The occurrence, distribution and sources of polycyclic aromatic hydrocarbons in the sediments of the George River Estuary, Australia[J]. Organic Geochemistry, 1992, 18: 657-668.[17] NAM J J, SONG B H, EOM K C, et al. Distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in agricultural soils in South Korea[J].Chemosphere, 2003, 50: 1281-1289.

[18] TAO Shu, CUI Yanhong, XU Baoguo, et al. Polycyclic aromatic hydrocarbons PAHs in agricultural soil and vegetables from Tianjin[J].The Science of the Total Environment, 2004, 320: 11-24.

[19] WILCKE W, MULLER J Kanchanakool N, et al. Polycyclic aromatic hydrocarbons in hydromorphic soils of the tropical metropolis Bangkok[J]. Geoderma, 1999, 91: 297-309.

[20] 刘瑞民,王学军, 郑一等. 天津市区土壤多环芳烃含量与国外若干城市的比较[J]. 农业环境科学学报 ,2004, 23(4): 827-830.LIU Ruimin, WANG Xuejun, ZHENG Yi, et al. Comparisons on polycyclic aromatic hydrocarbons Contents in the topsoil of Tianjin city with those of Some Foreign cities[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2004, 23(4): 827-830.

[21] KRAUSS M, WILCKE W, ZECH W. Polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorinated biphenyls in forest soils: depth distribution as indicator of different fate [J]. Environmental Pollution, 2000, 110:79-88.

[22] ATANASSOVA I, BURMMER G W. Polycyclic aromatic hydrocarbons of anthropogenic and biopedogenic origin in a colluviated hy-dromorphic soil of Western Europe [J]. Geoderma, 2004, 120: 27-34.

[23] 陈静, 王学军, 陶澎, 等. 天津地区土壤多环芳烃衣剖面中的纵向分布特征[J]. 环境科学学报, 2004, 24(2); 286-290.CHEN Jun, WANG Xuejun, TAO Shu, et al. Vertical distribution of polycyclic aromatic hydrooarbons in soils in Tianjin area [J]. Acta Scientiac Circumstantiae, 2004, 24(2): 286-290.

[24] 李久海, 董元华, 曹志洪, 等. 古水稻土中多环芳烃的分布特征及其来源判定[J]. 环境科学, 2006, 27(6): 1235-1239.LI Jiuhai, DONG Yuanhua, CAO Zhihong, et al. Distribution Characteristics and Sources Identification Of PAHs in Ancient Paddy Soil [J].Environmental Science, 2006, 27(6): 1235-1239.

[25] 李久海, 董元华, 曹志洪, 等. 6000年以来水稻土剖面中多环芳烃的分布特征及来源初探[J]. 土壤学报, 2006, 44(1): 41-46.LI Jiuhai, DONG Yuanhua, CAO Zhihong, et al. Distribution and origins of polycyclic aromatic hydrocarbons in a soil profile containing 6000-year old paddy soil [J]. Acta pedologica sinica, 2006, 44(1):41-46.

[26] YUNKER M B, MACDONALD R W, VINGARZAN R et al. PAHs in the Fraser River basin: a critical appraisal of PAH ratios as indicators of PAH source and composition [J]. Organic Geochemistry, 2002, 33:489-515.

[27] LARSEN R K, BAKER J E. Source apportionment of polycyclic aromatic hydrocarbons in the urban atmosphere: a comparison of three methods [J]. Environmental Science and Technology, 2003, 37:1873-1881.

[28] BAUMARD P, BUDZINSKI H, GARRIGUES P. Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in sediments and mussels of the Western Mediterranean sea [J]. Environmental Toxicology and Chemistry, 1998, 17: 765-776.

[29] TAN Yulin, HEIT M. Biogenic and abiogenic polynuclear aromatic hydrocarbons in sediments from two remote Adirondack lakes [J].Geochimica et Cosmochimica Acta, 1981, 45: 2267- 2279.

[30] TAN Yulin, KONG Ada, MONETTI M. Biogenic polycyclic aromatic hydrocarbons in Alaskan arctic lake sediment [J]. Polycyclic Aromatic Compounds, 1996, 9: 185-192.

[31] Van AARSSEN B G K, ALEXANDER R, et al. The origin of Barrow Sub-basin crude oils: A geochemical correlation using land-plant biomarkers [J]. Australian Petroleum Exploration Association Journal,1996, 36: 465-476.

[32] Van AARSSEN B G K, COX H C, HOOGENDOORN P, et al. A cadinene biopolymer present in fossil and extant dammar resins as a source for cadinanes and bicadinanes in crude oils from South East Asia [J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1990, 54: 3021-3031.

[33] Van AARSSEN B G K, HESSELS J K C, ABBINK O A, et al. The occurrence of polycyclic sesqui-, tri- and oligoterpenoids derived from a resinous polymeric cadinene in crude oils from South East Asia [J].Geochimica et Cosmochimica Acta, 1992, 56: 1231-1246.

[34] SIMONEIT B R T. Diterpenoid compounds and other lipids in deep-sea sediments and their geochemical significance [J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1977, 41: 463-476.

[35] RAMDAHL T. Retene: a molecular marker of wood combustion in ambient air [J]. Nature, 1983, 306, 580-582.

[36] 吕厚远, 王永吉. 晚更新世以来洛川黑木沟黄土地层中植物硅酸体研究及古植被演替[J]. 第四纪研究, 1991, 1: 72-84.LU Houyuan, WANG Yongji. A study on phytoliths in loess profile and paleoenvironmental evolution at Heimugou in Luochuan, Shaanxi Province since Late Pleistocene [J]. Quaternary Sciences, 1991, 1:72-84.

[37] 许清海, 孔昭宸, 陈旭东, 等. 鄂尔多斯东部4000余年来的环境与人地关系的初步探讨[J]. 第四纪研究, 2002, 22(3): 105-112.XU Qinghai, KONG Zhaochen, CHEN Xudong, et al. Discussion on the environment changes and the effects of human impacts in the east Ordos Plateau since 4000aB. P [J]. Quaternary Sciences, 2002, 22(3):105-112.

[38] 张健平, 吕厚远. 现代植物炭屑形态的初步分析及其古环境意义[J]. 第四纪研究, 2006, 26(5); 857-863.ZHANG Jianping, LU Houyuan. Preliminary study of charcoal morphology and its environmental significance [J]. Quaternary Sciences,2006, 26(5): 857-863.

[39] ROVNER L. Macro and micro-ecological reconstruction using plant opal phytolith data from archaeological sediment [J]. Geoarchaeology,An International Journal, 1988, 3(2): 155-163.

[40] 吴仁铭. 毛细色谱-质谱法测定大气飘尘中的多环芳烃[J]. 质谱,1981, 1(1): 3.WU Renming. Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in atmospheric aerosol particle using capillary with gas chromatography-mass spectrometry [J]. Mass Spectrometry, 1981, 1(1): 3.