上海文化地标土山湾的岁月

2011-07-12王正瀚

文·图/王正瀚

上海文化地标土山湾的岁月

文·图/王正瀚

“土山湾者,浚肇家滨时,堆泥成埠,积在湾处,因以得名。”土山湾位于上海市徐家汇南部肇嘉浜沿岸,由1832至1837年间,江苏巡抚、民族英雄林则徐率民众疏浚蒲汇塘等河道堆集淤泥而成,故名“土山湾”。而土山湾文化则源于1864 年教会在这块土地上创设的“土山湾孤儿院”。在抚养孤儿之余,还创办了工艺品厂,绘画、雕塑、印刷、木刻、金工等无所不包,很多新工艺都发源于此。土山湾也被称为“中国西洋画的摇篮”,任伯年、刘海粟、徐悲鸿都曾在这里任教。这个近代在印刷、雕刻、绘画、照相等许多领域传播西方技艺的“摇篮”,培育出了不少中国艺术界顶尖人物。土山湾的木雕、绘画、编织和五金等工艺作品,参加了法国巴黎 (1900年)、美国圣路易斯(1904年)、比利时列日(1905年)、美国旧金山(1915年)、芝加哥(1933年)、纽约(1939年)等世界博览会,并获得了多项荣誉。

笔者有幸采访了曾在那里学习、工作和生活过的王俊勇、沈金法两位老人,通过采访,第一次比较直观地了解了当年土山湾及其变迁的片断场景。

“土山湾”兴衰记忆地图

王正瀚(以下简称瀚):您到土山湾是什么时候,能介绍下您当时的情况吗?

王俊勇(以下简称勇):我是1946年到土山湾的。我父亲原来也在土山湾,他出生于1898年,我们家原来在现在上海宝山区一带。我祖父早逝,父亲兄弟姐妹多,祖母负担不起才把我父亲送到土山湾孤儿院。原本家里人并不信教,但进去后就一定要信教了,就是这样一个过程。我父亲原本在土山湾印书馆做排字工作,1940年因为参加了一次罢工,就失业了,不得已在外面做小生意。

我原来在汇师小学读书,读到五年级的时候,因为家里穷,学校不给减免学费,就去了土山湾。那时我做刺绣的母亲千方百计想让我们多学点东西,土山湾里读书不收学费,还发书给学生,书费也基本不收,而且上劳动课还能得到一些小的零用钱。进工厂工作后三个月,收入渐渐多了一些。当时是讲“单位”的,我做学徒时每月50个单位,工人高的有100多,低的八九十,我就开始帮着维持家里的生活开销。我弟弟和我同时到土山湾,他读到初一就不读了,后来救济分会把他分配出去了。

瀚:这么说您家两代人都跟土山湾有关系,到了土山湾后您进了哪个部门?

勇:对的。我先是进了慈云小学,然后读初中,后来又被分配到照相制版部,那时外面照相制版还比较少,而土山湾已经有了。1949年解放时,土山湾有一批人去了台湾,照相部也关闭了,当时我只有15岁。主管的人就叫我到账房做练习生,从1949年到1958年我就在账房做事。那时我只读到初一,要在账房里做,文化程度毕竟不够,所以后来我又去交大穆汉祥夜校、立信会计夜校、第九业余中学学习。通过学习,自己的知识等各方面能力提高了,所以这时单位也比较重视我了。

瀚:新中国成立后,您目睹了土山湾走过的最后一段历程?

勇:是的。那时我们每天基本上工作八小时左右。1953年我代表上海市参加了第一届青年代表大会。1956年公私合营,土山湾成立了团支部,包括印书馆和五金部两部分,我还担任了团支部书记。后来,印刷公司合并过来,我们原来老土山湾有六十多人,印刷部有三四十人,他们又并过来一百多人,这样就把我们的人数缩减掉了。1958年我被调往协昌机器厂,就是后来的上海印刷机械一厂,也就是从这个时候起我离开了土山湾。

瀚:离开土山湾您当时是什么感受?

勇:从我的角度来说,当时的确是有些不舍!土山湾的历史是相当长的,当时那里的排字是靠排字机,这在国内是不大有的。还有石印技术,当时教会里有许多彩印的东西是靠石印的,就是由画板落在石头上,在石头上加上盲文,再通过石印机印出,这在当时的中国也是非常领先的。土山湾当时有一台主要的印书机,搭配几台小的印书机。排字也很正规,有中、西文排字,我父亲就从事西文排字。

瀚:“土山湾博物馆”展出了当时很多孤儿在那里学习的场景,您能回忆一下当时在土山湾的学习情况吗?

勇:我在土山湾学习时,一方面读书,另一方面从事雕木刻、挖眼子等其他劳作,这在课程里都有安排的。当时我们上课用的课本和汇师小学的课本比较接近。除了外面学校的文化课以外,我们还增加工场劳动操作,比如木刻,就是弄一块(木)条子,里面画好画案,你就照着样子刻,这种习惯一直保持到我弟弟他们学习的时候,所以,我们从小就打下了扎实的劳作基础。

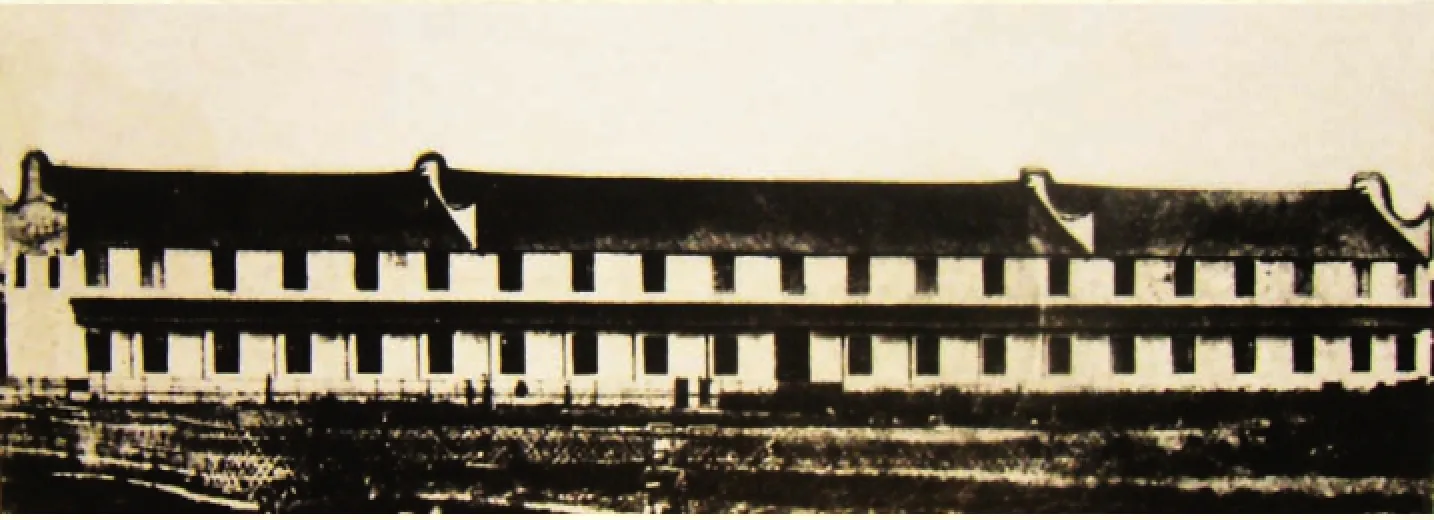

1864年的土山湾

王俊勇老人当年在土山湾获得的奖状

瀚:那时你们的老师是哪些人?

勇:基本上都是教会里的人。教会里一种是神父,一种是修士。神父是高一级的,已经能相帮做礼拜的。修士我们当时叫相公,是辅助性的,有中国相公和外国相公,主要是他们为我们上课,外国相公中法国人比较多。解放初那里还是外国人主管,从管理方面来讲,土山湾是有一套的。

瀚:我们看到土山湾的学生学习的内容很丰富,包括绘画、木雕、五金、印刷、照相,甚至还有足球队,您当时对哪方面的学习比较感兴趣?

勇:照相吧。我在照相部待了七八个月,记得当时在暗房里拍照、放照片。那时我只有15岁,用现在的话说还是“童工”吧。由于这个部分是属于印书馆的,所以这时我已经有机会看到许多车间的工作情况了,当时感到很新鲜,也开阔了视野。

瀚:刚才您提到土山湾的管理也很有特点,能介绍一下这方面的情况吗?

勇:土山湾的人事结构为上面是院长,下面有部门负责人,由神父和相公指定。像印书馆包括发行部负责人,五金部负责人,做玻璃的和雕刻的画图间负责人。学堂部,包含了食堂、后勤负责人,分工明细。今天回想起来,当时大家彼此之间的气氛还是很融洽的。

瀚:能说说土山湾的格局吗?勇:好的。现在的徐汇区区政府那时是修道院,它的隔壁就是土山湾。那时土山湾的范围蛮大,一直到蒲汇塘路。土山湾前面有座桥,那时我们每天都要经过这座桥。当时,上班是摇铃的。土山湾里还有个教堂,后面有个大礼堂,有个空的场子专门放圣母像,它是环形的。当时徐家汇确实是个中心,这时的第四女中原来叫启明女中,还有一个徐汇女中,育婴堂就在徐汇女中旁边。土山湾对面有一个圣衣院,专门是修女待的、封闭式的,是高墙头的,但教堂是开放的,给人们进去望弥撒。此外,这里还有一片耕地和专门涉外的机构。

当时教堂里的人像玻璃都是画图间的玻璃拼起来的,很挺括的。所以,新中国成立后徐家汇天主堂的装饰,在我们看起来已经不大习惯,因为它已经改变过了,原来很漂亮。总的来说,那里的文化艺术氛围是启发了一部分中国人的。

人才辈出的“土山湾”峥嵘岁月

沈金法回忆当年土山湾的往事

王正瀚(以下简称瀚):您能谈谈当时进土山湾的情形吗?

沈金法(以下简称沈):那要先讲讲我的这段变迁史了。我祖上原来在海门,因为靠近海滩,老是涨水,后来就搬到苏北大丰。我家弟兄四个,还有个妹妹,生活比较困难,父亲生肺结核病死了。因为老祖宗传下来我们是信教的,我家旁边有个教堂,里面有个法国神父,姓贾,他知道我家里的情况后,就写了介绍信托跑单帮的人坐船把我带到上海,后来就到了土山湾。这个时候抗战已经胜利了,我大概是1947年上半年到土山湾的,当时感觉天气蛮热的,我为什么现在还会记得呢?因为那时我是坐独轮车先从大丰一路颠簸到海门,再坐船到上海的。后来就进了土山湾,它从清朝的时候就有了,我进去的时候,里面已经有2000多人了。

土山湾画馆早期的彩绘玻璃工场

20世纪初土山湾画馆学徒

瀚:当时的学制是什么样的?

沈:土山湾是这样的,它分小班、中班和大班,读到大班就相当于中专了,学生在里面一边学技术,一边读书。十四五岁进中班,读三年书到十七八岁进大班,到大班就要分到各个车间了。进中班主要学制图,为进大班作准备。

这个时候我虚岁11岁,被分到了小班。因为小班全班学生都是读书的,不用干活的,到中班开始做适可而止的活,半天读书,半天干活,就在教室里做,还有一部分人为印书间的《圣经》折纸。土山湾里有印书间、照相间和木工间,还有铜匠间,甚至做鞋子的工场间也有的。我们进去的时候,上面一批学长满师了,就出去自谋出路了,还有些人由神父介绍给工厂,到土山湾外面去上班了。走掉一批进来一批,我们基本上是最后一批了。早先出了一个鼎鼎大名的雕塑家叫张充仁,还有徐宝庆等等。

瀚:新中国成立后,土山湾里的情况怎样?有什么变化吗?

沈:等到上海解放,土山湾里的法国神父、相公陆续回去了,但好的、有本事的还留着,有一个好像叫潘国磐,是法国人,我跟他学过本领。这个人我总觉得他是万能的:他用粉笔从黑板一头画直线到另一头,还有画三角形都不用尺,这是制图;潘相公木工、雕刻、设计、制造、机床,什么都懂,小孩生病他医药也懂,非但如此,他音乐乐器也懂,还能为乐器配音,似乎样样都懂,没什么能难倒他。

相公就是修士,是属于神父领导的。我刚去的时候,院长神父姓复,后来从洋泾浜堂里调来一个,他们这种神父、相公经常调动的,有实践技术的做的时间长一点。我去时潘相公管印书间,印刷他也懂的,后来调走了。画图间是纳相公,管铜匠间的是田相公,这个田相公是日本人,叫田中德,我就在他手里学做车床。我现在回忆当时土山湾里的机器比较先进,我干活用的一部车床叫阿特拉斯,是从加拿大进口的,它的齿轮、整个车床包括皮带轮什么的全部都是塑胶的。后来我到亚美电器厂,它的设备是从美国进口的,水平跟加拿大产的差不多,但后来我支内到安徽,用的大连、沈阳出产的机器跟土山湾里用的就有差距了。所以,土山湾里中班出来的人,到市面上不管是做木匠的,还是做机床的、铜匠的,最起码是四级工,在社会上很吃香。

瀚:也就是说你们这些学徒从土山湾出来的时候,都已经掌握一套技艺了。

沈:对的。土山湾里出来的学生,叫他画图,他立体图、几面图、侧面图、解剖图都能画出来。我去土山湾的时候还小,但我在土山湾的时候就知道在抗日战争以前的土山湾的鼎盛时期,土山湾国外的订货特别多,因为大家都知道土山湾工人做的活很好。当时听年长的土山湾人说来订货的汽车要从蒲西路448号停到徐家汇。在土山湾的鼎盛时期,它的印刷厂蛮有名,它的产品是木工部最有名,木工部和铜匠间产品最多。新中国成立后我在仓库里,曾经看到放在大礼堂里准备拍卖给别人的东西,有红木雕刻的凳子、茶几等等,漂亮得不得了,这批东西以后到什么地方去就不晓得了。后来,我们这里由上海救济总会徐汇分会接收下来,原来土山湾孤儿工艺院最后一任院长是万尔典,他回国后上海市宗教局派人来接管。

瀚:您后来又是怎么进铜匠间的呢?

沈:这是根据神父的观察,他们看哪里能发挥你的特长,还会征求你的意见。铜匠间里分冲床、车床、刨床不同的工种。这个时候我们主要做的还是教会里的东西。像襄阳路上有个耶稣堂,它里面有个吊灯,当时是我们做的,它很大,吊在大厅里,设计者就是潘相公。但潘相公不直接教你,由他下面的师傅教你。技术好的就可以留下来做老师了,可以有收入了,那里的教育方式确实很特别。等到1959年的时候,我们已经改为土山湾电器厂了,到这年4月1日跟合众电器厂合并,正式宣布为上海机电器厂,搬到四川中路机电局原来的房子,后来又搬到万荣路100号。我以后被安排到技术科,直到1962年1月份到安徽支内。

瀚:那时出类拔萃的人物有哪些?

沈:我记得那时比我大的有一个黄杨木的雕塑家叫徐宝庆,可能你们听说过。他当时一个人在铜匠间的账房楼上面,由潘相公指导他。当时在学徒中,只有他的工资专门用美金计算的,他雕的东西非常细腻,外国人都慕名来订他的货。在他之前还有个美术家叫张充仁,这个人在小学读书时被我刚才提到的田相公发现,他画图又好又快。张充仁后来到比利时去了,他当时只有小学水平但考了第二名,非常了不起。改革开放后,他回国时还曾拜访了画图间的最后一任相公余凯。虽然他在国外很出名,但他对土山湾的感情很深。

编辑:黄灵 yeshzhwu@foxmail.com